Русская армия

Огневой молот Российской империи. Тяжелая артиллерия в Первую мировую войну. Ч. 5. Итоговый результат

О численности тяжелой артиллерии

На сентябрь 1917 г. тяжелая артиллерия русской Действующей армии имела следующее количество стволов: 1203 пушки (в т. ч. 196 - 107-мм пушек, 32 - 120-мм пушки системы Обуховского завода, 101 - 120-мм французская пушка и 558 - 152-мм пушек различных систем) и 743 (в т. ч. 32 - 305-мм гаубицы системы Обуховского завода и 559 - 152-мм гаубиц разных систем) гаубицы (РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 727. Л. 101 – 101об.).

Пушками наиболее сильно был насыщен Северный фронт – 304 орудия (132 – Западный, 128 – Юго-Западный, 136 – Румынский, 94 – Кавказский, еще 240 – в тылу и 169 – на формировании), а гаубицами – Румынский фронт - 138 орудий (по 136 – Западный и Юго-Западный, 90 – Северный, 34 – Кавказский, еще 130 – в тылу и 79 – на формировании).

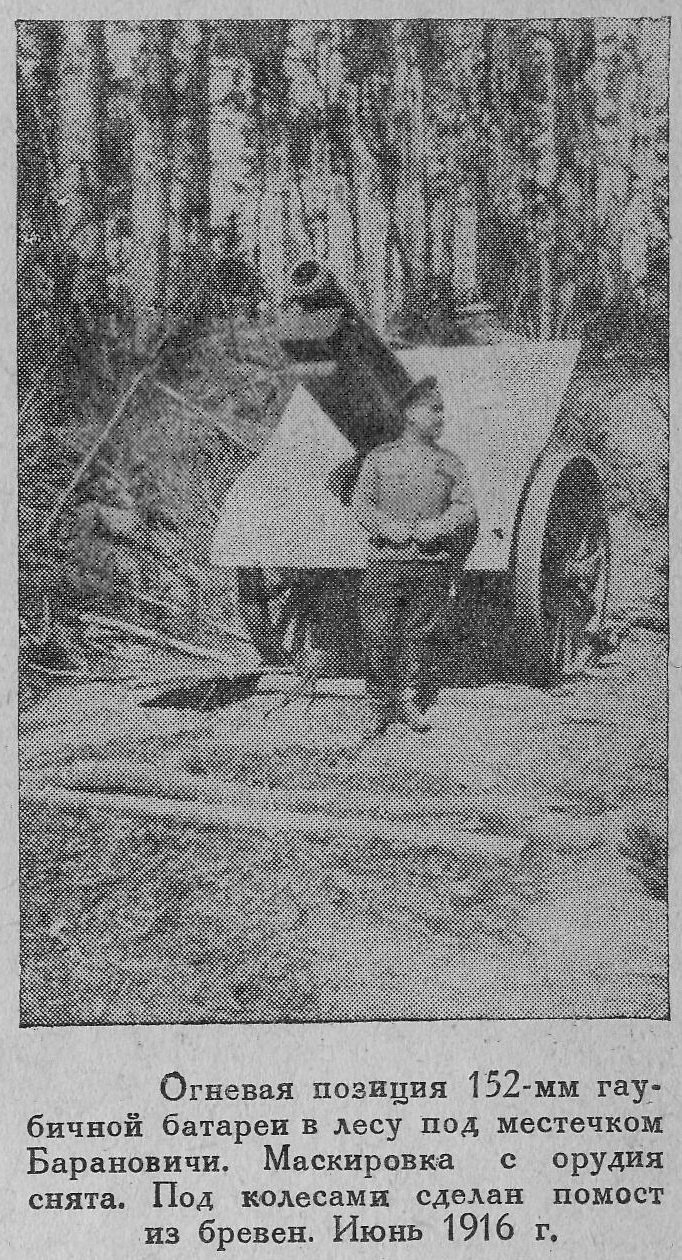

152-мм гаубица. Барсуков. Указ. соч.

Особый интерес представляет распределение тяжелой артиллерии по армиям и фронтам. Так, к 16 ноября 1917 г. 10-я армия располагала 94 тяжелыми орудиями (РГВИА. Ф. 2048. Оп. 1. Д. 159. Л. 25.) (16 – 42-линейных пушек 1910 и 1877 гг. и 78 152-мм пушек и гаубиц различных систем), в то время как 3-я армия имела на ту же дату 44 орудия (14 – 42-линейных и 30 - 152-мм) (РГВИА. Ф. 2048. Оп. 1. Д. 159. Л. 16.). 5-я армия, одна из наиболее технически сильных, к 1 октября 1917 г. располагала 238 орудиями тяжелой артиллерии (включая 8 305-мм гаубиц Обуховского завода, 68 48-линейных гаубиц образца 1909 – 1910 гг., 24 45-линейных английских гаубиц и 11 скорострельных 42-линейных пушек) (РГВИА. Ф. 2031. Оп. 1. Д. 214. ЛЛ. 164об-165.).

Здесь и ниже. Тракторная артиллерия и ее средства передвижения. Нива, Барсуков.

Части тяжелой артиллерии на позициях армий Западного фронта (только те, в которых имелись орудия - 1-й дивизион 3-й тяжелой артиллерийской бригады, 2-й дивизион 3-й тяжелой артиллерийской бригады, 1-й дивизион 1-й Сибирской тяжелой артиллерийской бригады, дивизион Гродненской крепостной артиллерии, дивизион Ковенской крепостной артиллерии, дивизион Ивангородской крепостной артиллерии, 3-й дивизион 4-й тяжелой артиллерийской бригады, 2-й дивизион 1-й Сибирской тяжелой артиллерийской бригады, 9-й отдельный полевой тяжелый артиллерийский дивизион, 7-й отдельный полевой тяжелый артиллерийский дивизион, 1-й дивизион 5-й тяжелой артиллерийской бригады, 1-й дивизион 2-й тяжелой артиллерийской бригады, 2-й дивизион 2-й тяжелой артиллерийской бригады, 1-й дивизион Ковенской крепостной артиллерии, 3-й дивизион 1-й Сибирской тяжелой артиллерийской бригады, 2-й Сибирский тяжелый артиллерийский дивизион, Ковенский тяжелый дивизион, дивизион Осовецкой крепостной артиллерии, 8-й Отдельный тяжелый артиллерийский дивизион) имели в январе 1916 г. 130 орудий (РГВИА. Ф. 2048. Оп. 1. Д. 38. ЛЛ. 316 - 318.).

А армии Юго-Западного фронта к 24 июня 1916 г. (разгар Наступления 1916 г.) располагали 210 тяжелыми орудиями в 28 батареях и дивизионах тяжелой артиллерии (РГВИА. Ф. 2067. Оп. 1. Д. 453. Л. 25.).

Армии Северо-Западного фронта в разгар тяжелой летней кампании - на 14 июля 1915 г. - располагали 615 тяжелыми орудиями (РГВИА. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 43. ЛЛ. 146-152.).

О боеприпасах

Стоит особо отметить вопрос о боеприпасах тяжелой артиллерии.

Много сказано о снарядном голоде конца 1914 – 1915 гг. Дело в том, что непредвиденные по интенсивности бои и, как следствие этого, огромный расход артиллерийских снарядов вкупе со скорострельностью полевой артиллерии уже через 2 - 3 месяца после начала войны привели к первому кризису в деле снабжения артиллерийскими боеприпасами. Уже в ноябре 1914 г. в войска русской Действующей армии начинают поступать официальные настойчивые требования об ограничении расхода снарядов, а через пять месяцев после этого данное обстоятельство имело важнейшее значение для боевых действий в Карпатах.

Отметим, что через преодоление снарядного голода прошли все страны - участницы Первой мировой войны, но в разное время и в разные сроки. В России он был преодолен уже к началу 1916 г. - и во второй половине 1916 г. - 1917 г. положение с артиллерийскими боеприпасами стало удовлетворительным. При прорыве фронта противника в ходе Июньского наступления Юго-Западного фронта 1917 г. русская армия была в состоянии ознаменовать свои действия непрерывной трехсуточной артиллерийской подготовкой – причем орудиями почти всех калибров (до 11-дюймового включительно).

Но применительно к тяжелой артиллерии снарядный голод излечивался более медленным темпом – и, в то время как германцы вели огонь тяжелой артиллерией постоянно, русская тяжелая артиллерия открывала огонь только непосредственно перед операцией.

Подготовка снаряда перед заряжанием. Картины войны.

Если в 1915 г. артиллерия получила 11 миллионов 3-дюймовых и около 1 млн. 250 тыс. прочих снарядов, то в 1916 г. 3-дюймовые пушки получили около 27,5 миллионов, а 4- и 6-дюймовые орудия - около 5,5 миллионов снарядов. В этом году армия получила 56 тыс. снарядов для тяжелой артиллерии (лишь 25% из них созданы усилиями отечественной промышленности).

В 1917 г. Россия полностью справляется с трудностями по удовлетворению потребностей своей армии в отношении снарядов легких и средних калибров – причем, постепенно освобождаясь от заграничной зависимости. Снарядов первого типа поступает в этот год свыше 14 миллионов (из них около 23% из-за границы), а к орудиям средних калибров - свыше 4 миллионов (с тем же процентом заграничной заготовки). В отношении же снарядов к орудиям корпуса ТАОН количество заказывавшихся извне боеприпасов в 3,5 раза превышало производительность отечественной промышленности. В 1917 г. снарядов к орудиям 8 – 12-дюймового калибра в армию поступило около 110 тысяч (двойное увеличение по сравнению с предыдущим годом).

Таким образом, если боевые потребности русской армии в артиллерийских боеприпасах малого и среднего калибра постепенно были удовлетворены, то недостаток в снарядах крупных калибров, хоть и не такой острый, чувствовался вплоть до конца участия России в Первой мировой войне.

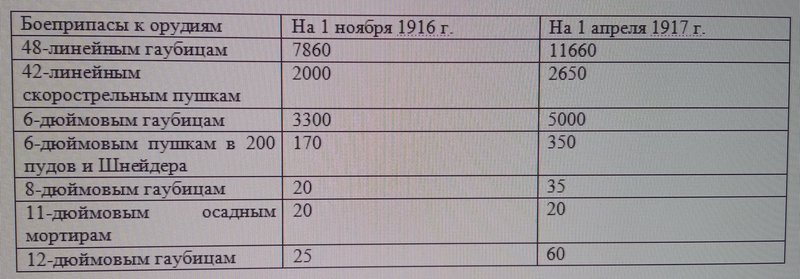

Таблица ниже (сост. нами по: РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 721. Л. 77.) поможет нам составить впечатление о ежедневном производстве боеприпасов в России для различных типов тяжелых орудий в октябре 1916 г. и в марте 1917 г., и увидеть некоторые характерные тенденции.

В боекомплект тяжелых орудий Осовецкой крепостной артиллерии к 4 ноября 1914 г. (РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 717. ЛЛ. 53-54.) входило: 1665 шрапнелей для 6-дюймовых 200-пудовых пушек (4 орудия), 1767 тротиловых бомб и 3071 шрапнель для 6-дюймовых крепостных гаубиц (20 орудий), 12486 шрапнельных патронов для 48-линейных гаубиц (12 орудий), 275 гранатных и 3994 шрапнельных патронов для 42-линейных скорострельных пушек (4 единицы), 4154 гранаты для полупудовых мортир (20 штук), 1500 бомб для 6-дюймовых 120-пудовых пушек (16 стволов), 8564 бомбы и 3880 шрапнелей для 42-линейных пушек образца 1877 г.

А корпус ТАОН к 30 июня 1917 г. имел в своем арсенале следующее количество полных выстрелов (РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 727. Л. 38.): к 11-дюймовым гаубицам Шнейдера – 1040, для 8-дюймовых тяжелых гаубиц – 1000, для 120-мм стальных французских пушек – 60, для 60-фунтовых пушек – 7985, для 12-дюймовых английских гаубиц – 850, для 6-дюймовых крепостных гаубиц – 1562, для 6-дюймовых 200-пудовых пушек – 413, для 6-дюймовых пушек Канэ – 1000 и для 47-мм пушек Гочкиса – 35810.

Итоги

Можно с уверенностью утверждать, что, если бы русская армия имела в начале Первой мировой войны хотя бы равное с Германией количество орудий тяжелой артиллерии, то ход войны и вся история России были бы иными. Э. фон Людендорф не зря подчеркивал значение наличия тяжелой артиллерии для успехов полевых войск - и практически во всех операциях германцев мы отмечаем присутствие тяжелых и очень тяжелых орудий. Так, даже ландштурм, входивший в состав 8-й армии во время операции у Танненберга, имел орудия крепостной артиллерии. Э. фон Людендорф справедливо указывает, что к началу войны ни одна из воюющих наций, кроме немецкой, не сумела правильно оценить эффект от сконцентрированного артиллерийского огня. Причем германская армия пользовалась и тяжелыми австрийскими 305-мм гаубицами, а также (учтя опыт боевых действий) с конца 1916 г., по настоянию императора Вильгельма II, стала получать дальнобойные орудия с настильной траекторией стрельбы, взятые с бездействующих кораблей.

У. Черчилль также подчеркивал особую значимость тяжелой артиллерии: «Я очень интересовался судьбой огромной массы тяжелой артиллерии, которую я, как министр вооружений, заготовил ... Это оружие, на изготовление которого требуется полтора года. Но для армии, как для наступления, так и для обороны, очень важно иметь в своем распоряжении большое количество батарей. Я вспоминаю борьбу, которую Ллойд-Джордж в 1914 году вел с военным министерством...». В письме к премьер-министру от 10. 09. 1939 г. он писал: «...в экспедиционном корпусе больше всего недостает тяжелой артиллерии. Если окажется, что не хватает тяжелых батарей, то это вызовет справедливую критику».

Говоря о преимуществах германской тяжелой артиллерии, немецкий историк Х. Риттер отмечал: «В Первую мировую войну материальная часть тяжелой артиллерии была образцовой. Ее большая численность в начале войны давала перевес в решительных боях и была делом рук лично графа Шлиффена».

Была достойна внимания и тяга немцев к навесной стрельбе - то есть к тяжелым полевым гаубицам.

Недочеты в вопросе недооценки тяжелой артиллерии (особенно полевой) другим воюющим армиям пришлось преодолевать в ходе боевых действий – неся неоправданно высокие потери в важнейших операциях.

Таким образом, русская армия вышла на войну с недостаточным количеством орудий тяжелой артиллерии – что резко контрастировало с ситуацией в рядах противника. Как вспоминал генерал А. С. Лукомский, помимо недостатка снарядов (что сильно влияло на моральное состояние бойцов), у противника активно применялась в полевых боях артиллерия крупного калибра - которая значительно ухудшала положение.

Другой очевидец вспоминал: «Я отлично помню ту радость, почти восторг, с каким в первых боях в Восточной Пруссии был встречен подошедший тяжелый дивизион. В одном из армейских корпусов в ответ на жалобы командиров полевых легких батарей, что неприятель буквально засыпает их тяжелыми снарядами, тогда как они бессильны бороться с неприятельскими тяжелыми батареями, находящимися вне предела досягаемости наших 3-дюймовых пушек, Инспектор артиллерии корпуса дал совет выдвинуть наши легкие батареи так, чтобы снаряды этих батарей могли поражать тяжелые батареи противника. Конечно, никто из командиров легких батарей этому совету не последовал, некоторые же из них с раздражением замечали, что для этого им пришлось бы выбирать позиции впереди своей пехоты. Несомненно, что наличие у нас тяжелых батарей всегда повышало дух войск, тогда как их отсутствие действовало на войска в обратном смысле» (Полковник К. Указ. Соч.).

Просчетом являлось и отсутствие интеграции имевшихся частей тяжелой артиллерии в структуру полевых войск.

Эти упущения, как отмечалось, были свойственны не только русской армии.

И они были преодолены.

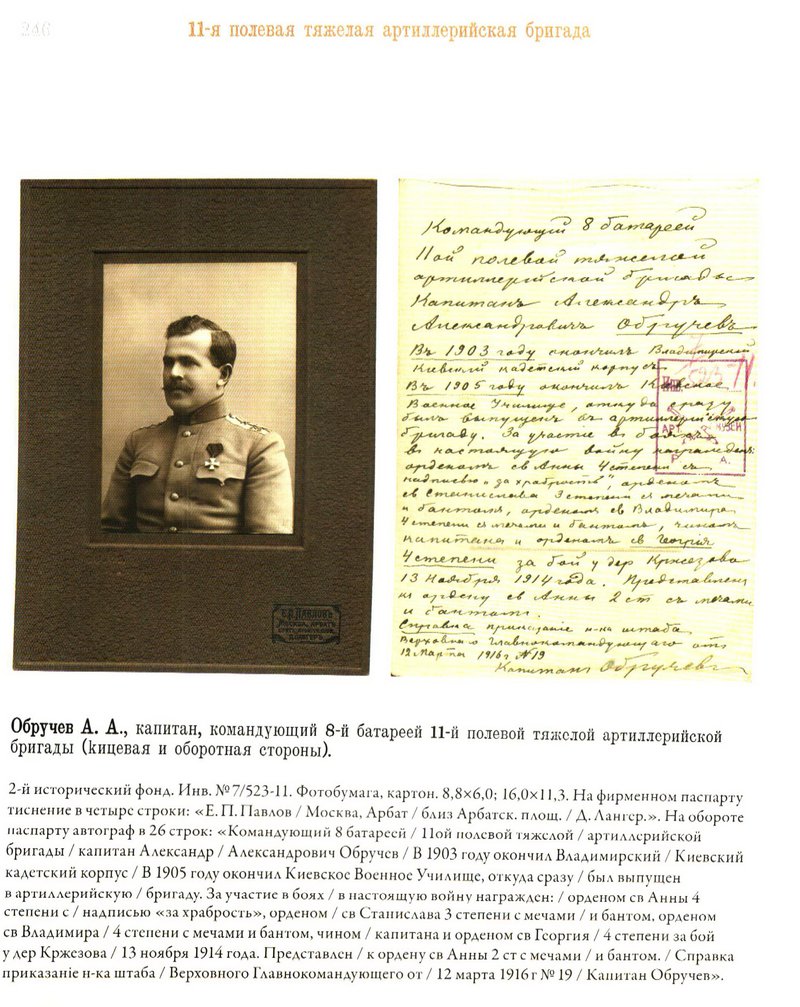

Здесь и ниже. Офицеры частей тяжелой артиллерии. Герои Великой войны, 2007.

Были приняты и важные организационные решения. Так, была введена должность Инспектора тяжелой артиллерии (РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 662. ЛЛ.302-302об.) - в ведение которого поступало «заведывание во всех отношениях запасными тяжелыми артиллерийскими частями» и руководство специальной артиллерийской подготовкой формируемых частей тяжелой артиллерии. Подчинялся Инспектор тяжелой артиллерии начальнику Главного артиллерийского управления. Формировалось при нем и свое Управление (в которое входили строевая и хозяйственная части). Состав управления: инспектор (генерал-лейтенант или генерал-майор), 2 старших адьютанта (по строевой и хозяйственной части), делопроизводитель – артиллерийский чиновник, 2 помощника старших адьютантов – артиллерийские чиновники, 16 солдат (включая 12 писарей) (Там же. ЛЛ. 301-301об.).

Инспектор тяжелой артиллерии ведал всей строевой, тактической и специальной артиллерийской подготовкой подведомственных ему частей запасной тяжелой артиллерии. Также он следил за снабжением и укомплектованием подведомственных формирований.

В ходе войны численность тяжелой артиллерии возросла многократно, а в ее структуре имелись 2 тяжелых артиллерийских полка, свыше 100 тяжелых артиллерийских дивизионов (72 отдельных, 5 сибирских и т. д.), осадные артиллерийские бригады и полки, тракторные тяжелые дивизионы, а также масса отдельных тяжелых и тяжелых позиционных батарей. И летом 1917 г. грохот орудий мощной русской артиллерии сровнял с землей укрепления противника. Но императорской пехоты, закаленной в боях трех кампаний, пехоты, которая в полной мере подхватила бы успех доселе невиданной демонстрации огневой мощи, - уже не было. Митингующая и демократизирующаяся армия отказывалась воевать.

Возник диссонанс.

Формирование и насыщение новой материальной частью шло полным ходом и набирающими обороты темпами - и когда к началу кампании 1917 г. русская Действующая армия имела, наконец-таки, мощную тяжелую артиллерию, а весенне-летнего наступления союзников по Антанте австро-германцы боялись как огня - враги внутренние и внешние свалили нашу Державу и ввергли ее в пропасть. Мифические «свободы» оказались важнее победы в мировой войне – и вся последующая история отомстила русскому народу за отсутствие выдержки на пороге Победы. Победы - важнейшим фактором которой становилась мощная тяжелая артиллерия Русской Императорской Армии, прошедшая сквозь горнило небывалой войны.

Статьи из этой серии

О тракторах и тракторных батареях Русской армии Первой мировой войны

Огневой молот Российской империи. Тяжелая артиллерия в Первую мировую войну. Ч. 2. О тактике и целях

Автор: Олейников Алексей Владимирович