Фото-видео

Операции Первой мировой в фотографиях. Кавказский фронт. Ч. 1. От Кепри-кея до Сарыкамыша

Мы начинаем серию иллюстративных материалов - с кампании 1914 г. на на Кавказском фронте Великой войны.

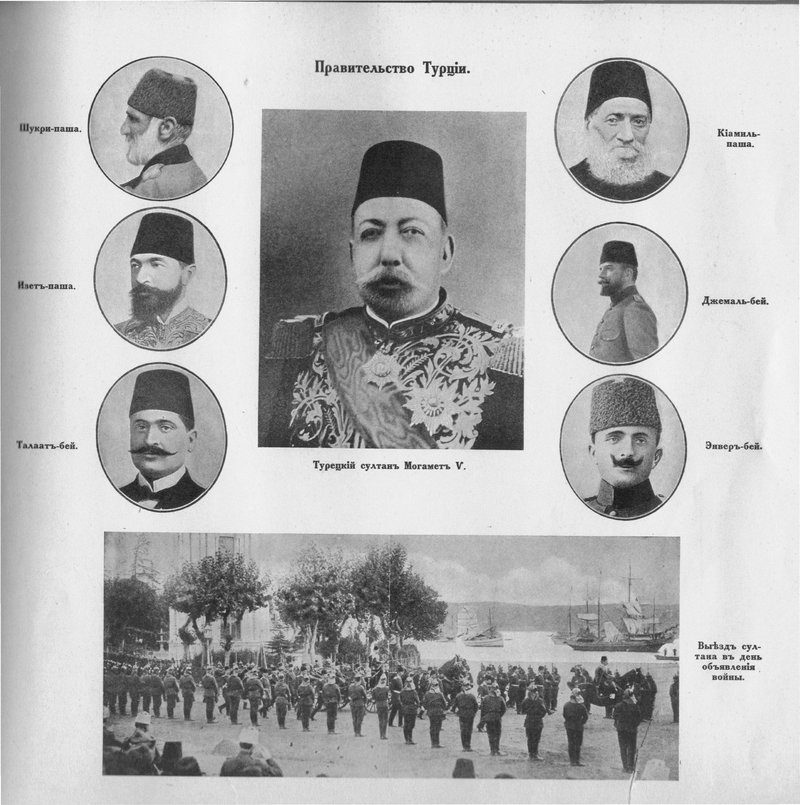

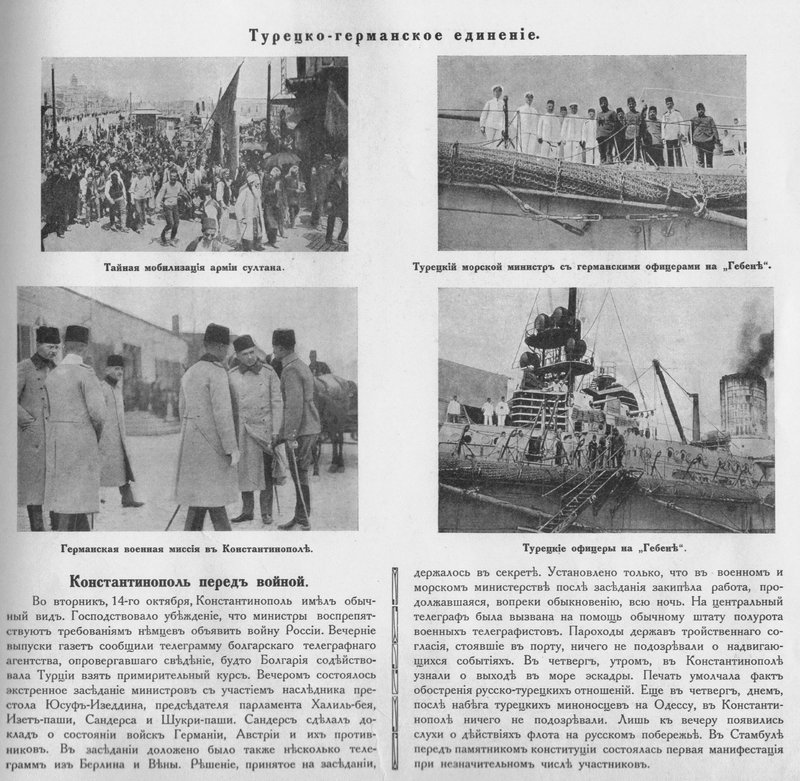

Военно-политическое руководство Оттоманской империи в октябре 1914 г.

О вероломном нападении и открытии нового ТВД - Кавказского

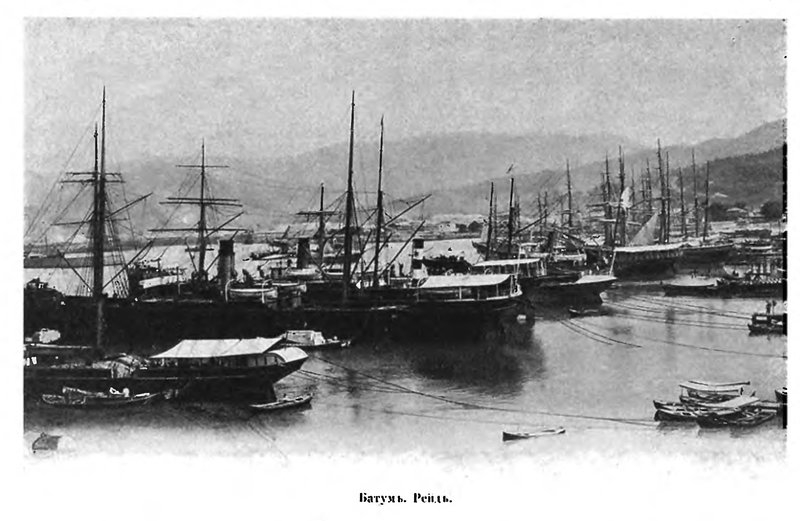

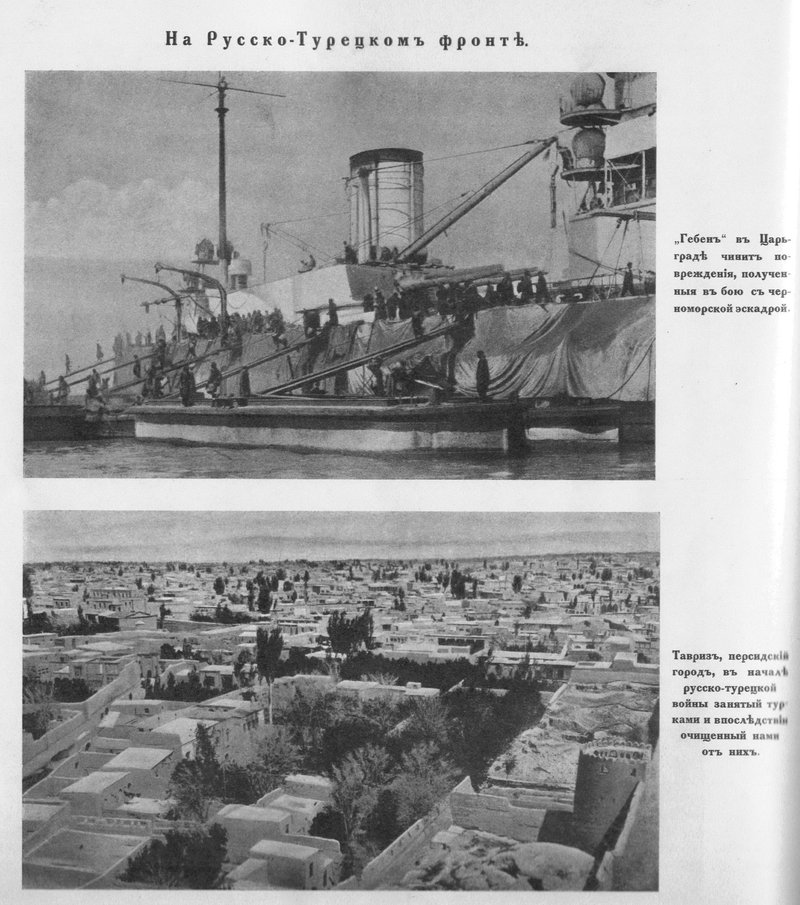

Как известно, для России новый фронт - Кавказский - возник после вероломного (без объявления войны) утром 16 октября (29 октября) 1914 г. удара турецких боевых кораблей по мирным русским городам и портам: Одессе, Севастополю, Феодосии и Новороссийску. На подходах к Одессе и Севастополю, а также в Керченском проливе были установлены и минные заграждения.

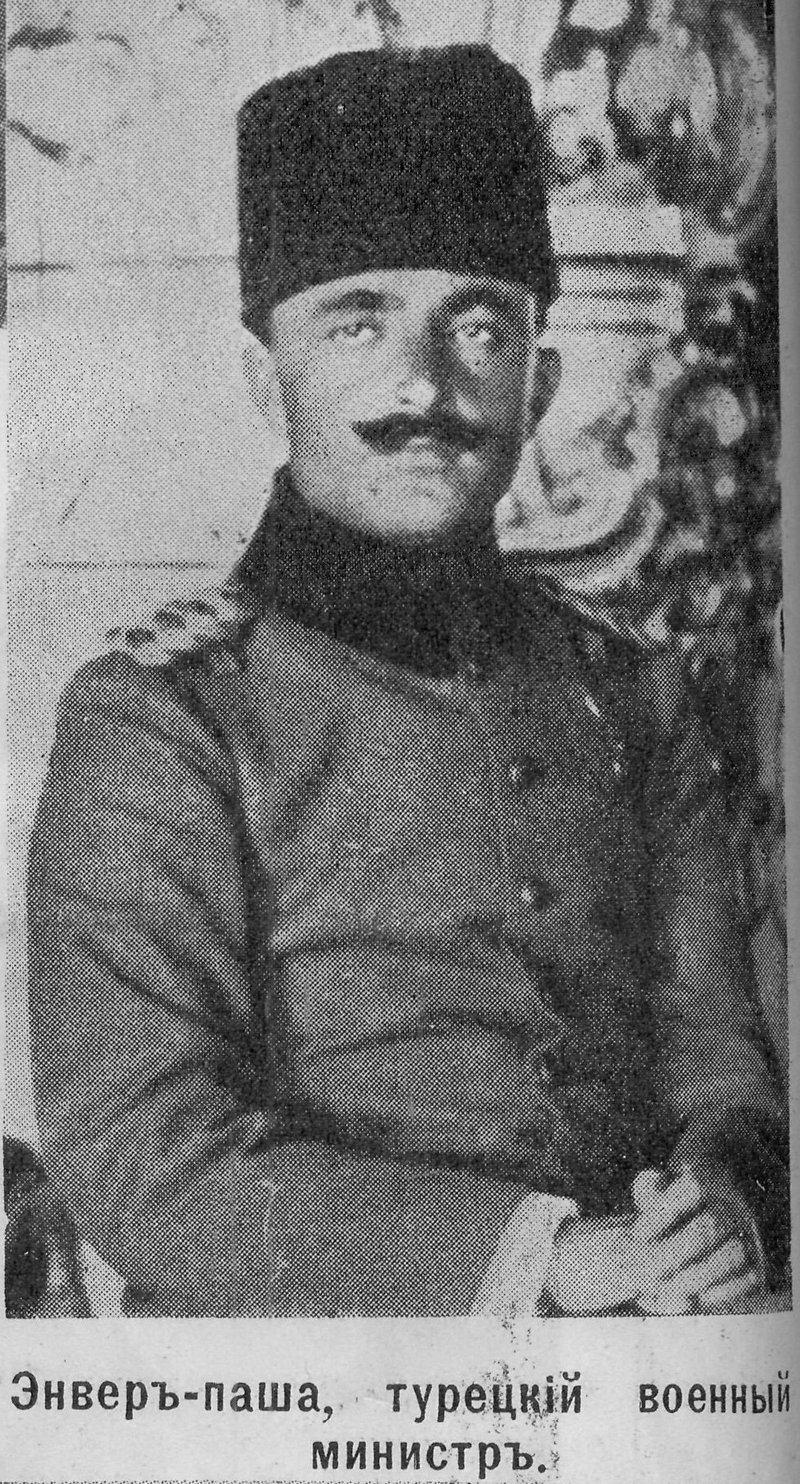

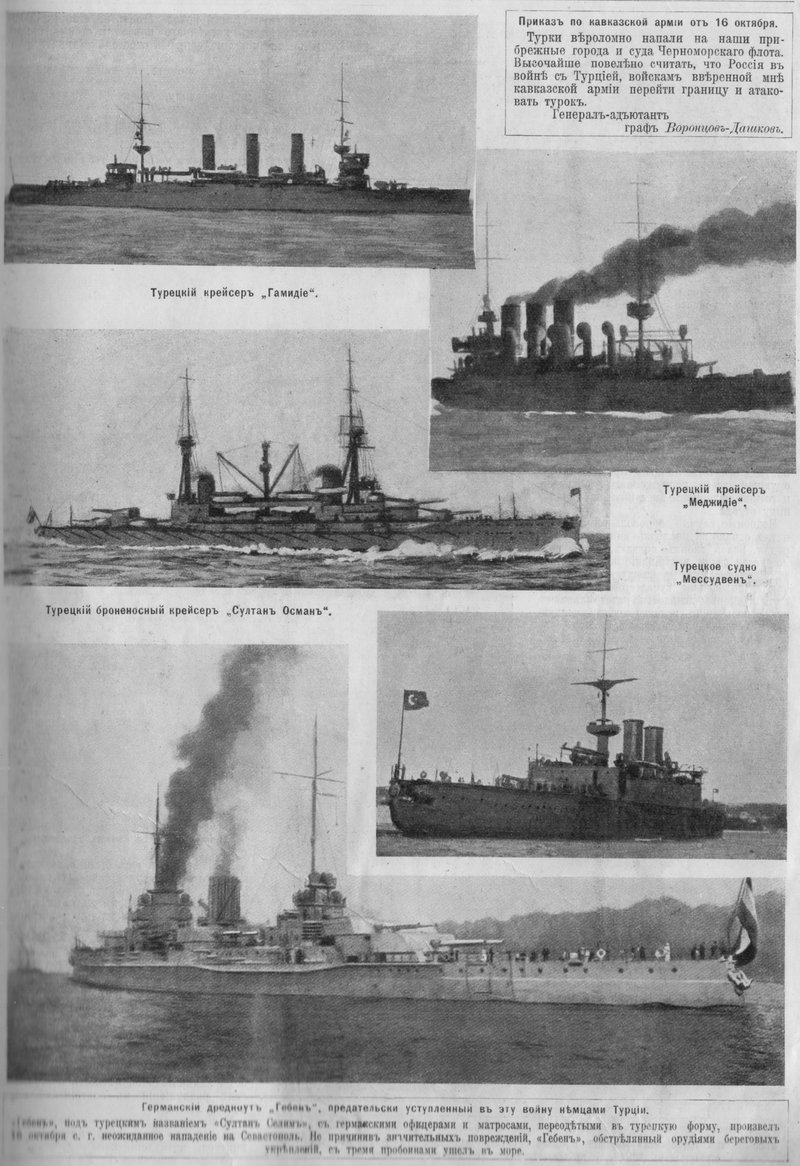

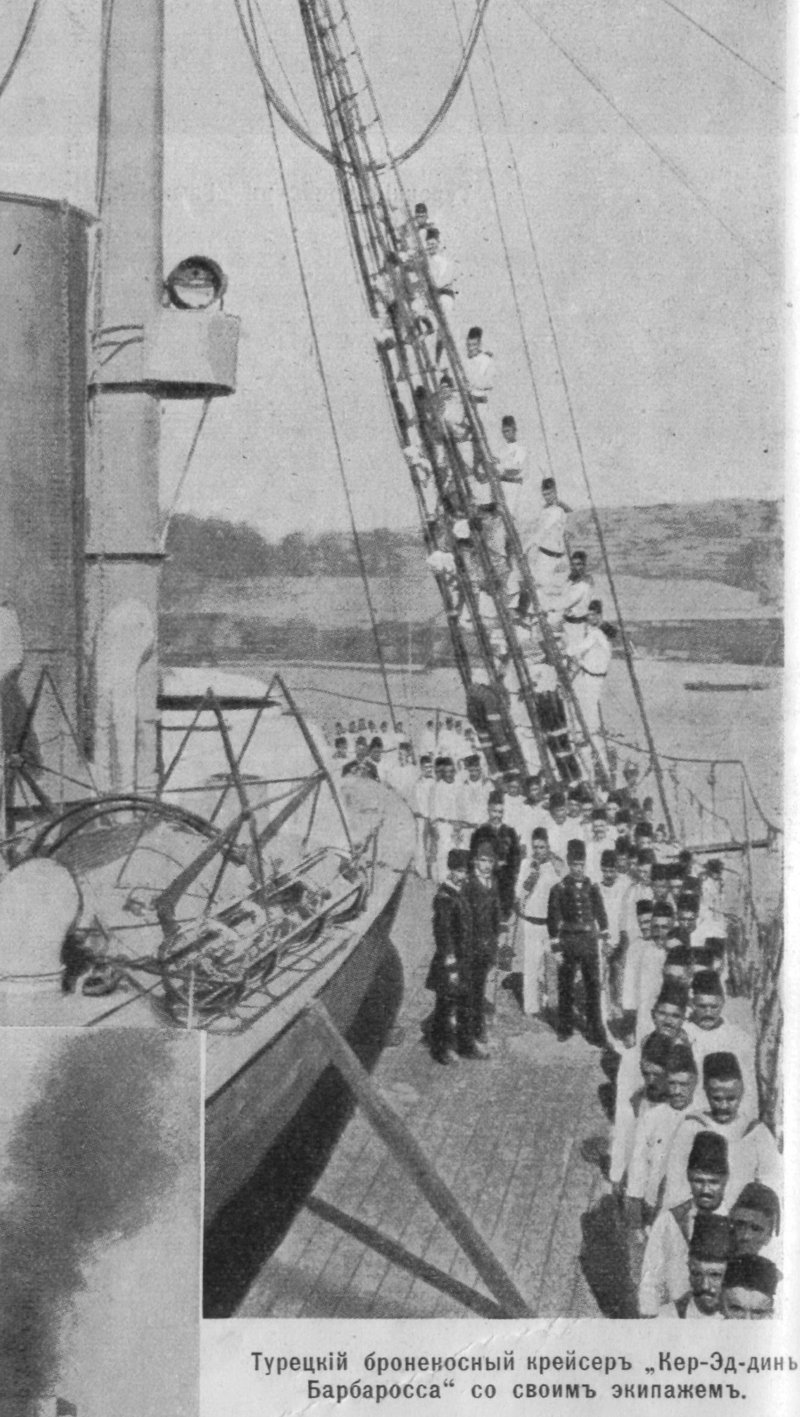

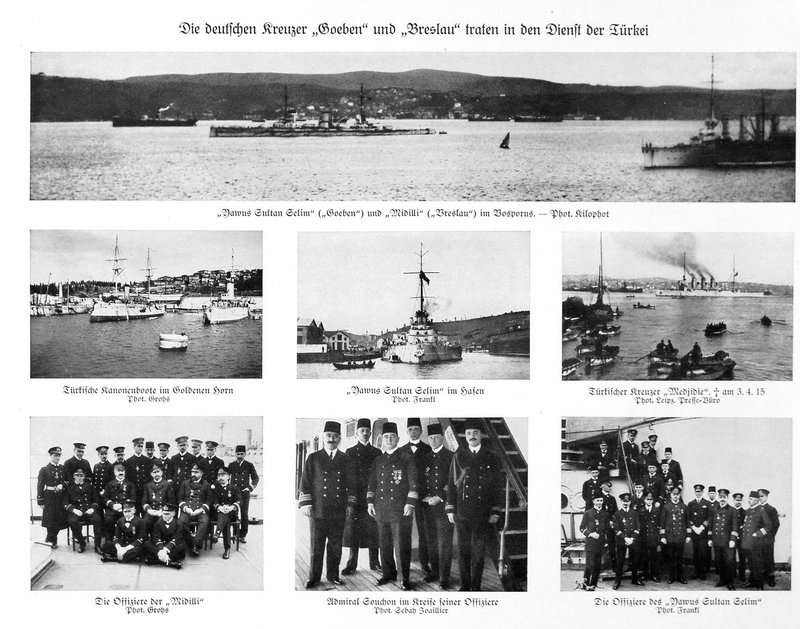

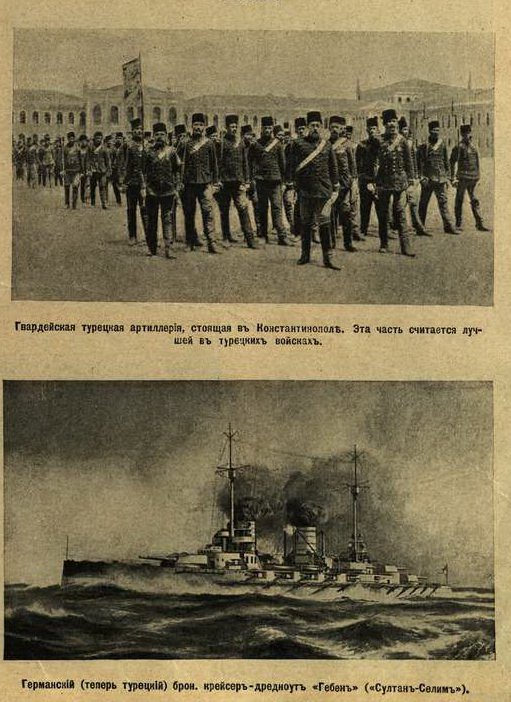

Боевые корабли оттоманского флота.

К этому моменту турецкий флот был усилен прорвавшимися в Проливы германскими крейсерами: линейным "Гебеном" и легким "Бреслау" - ставшими ударной силой оттоманского флота.

Сменив названия и форму для экипажей, крейсера активно действовали в рядах флота своего союзника.

Бывшие "Гебен" и "Бреслау" в рядах турецкого флота и их германо-турецкие экипажи.

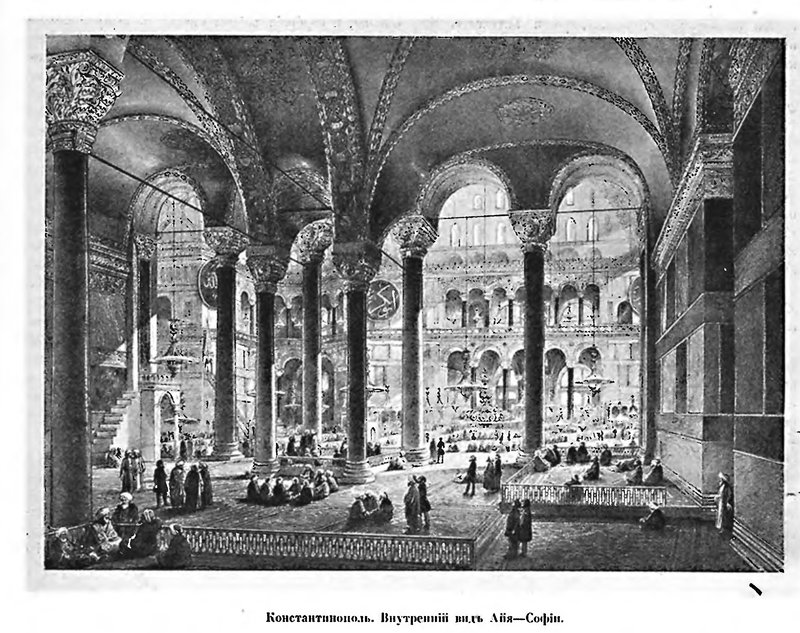

Именно после вероломного удара векового врага по России, последней, Третьему Риму (Российской Империи) предоставлялась уникальная возможность - решить вековой восточный вопрос, сокрушив мечтателя о мировом халифате и извечного врага православия. Осуществив давнюю "голубую" мечту о кресте над Святой Софией и контроле над стратегическими Черноморскими Проливами. Извечная противодействующая сила - Англия и Франция - временно являлась союзником и в этом вопросе.

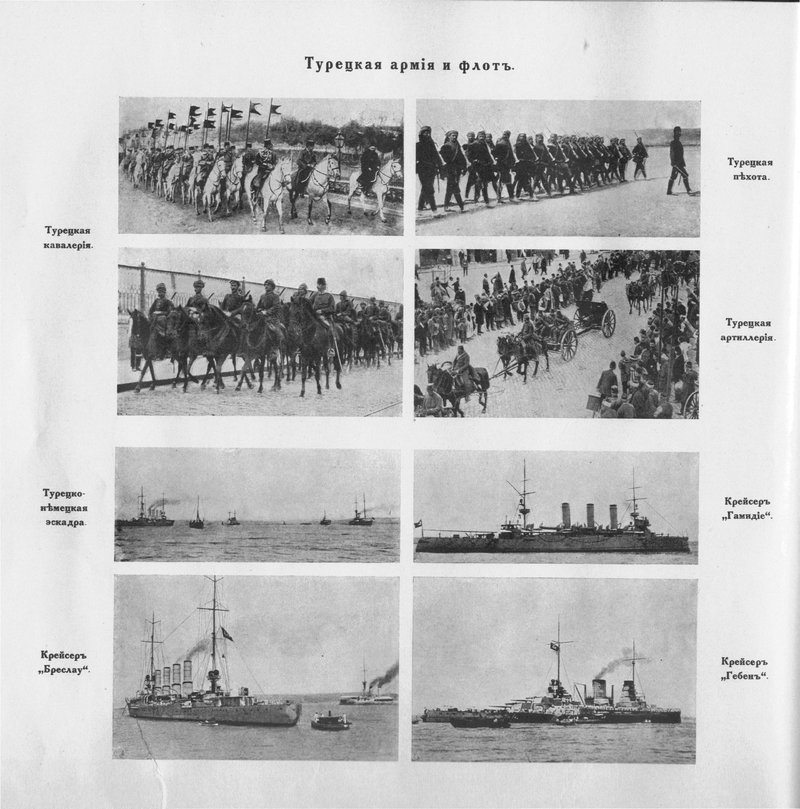

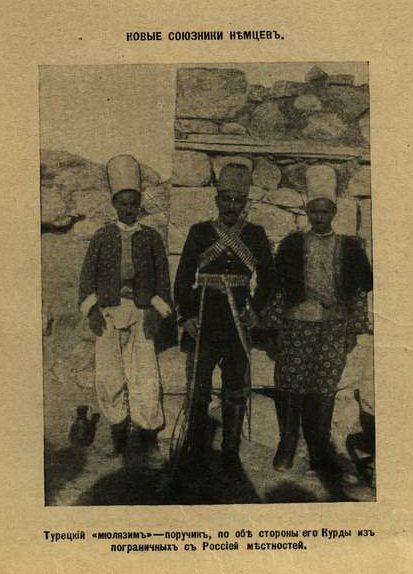

О противнике Кавказской армии

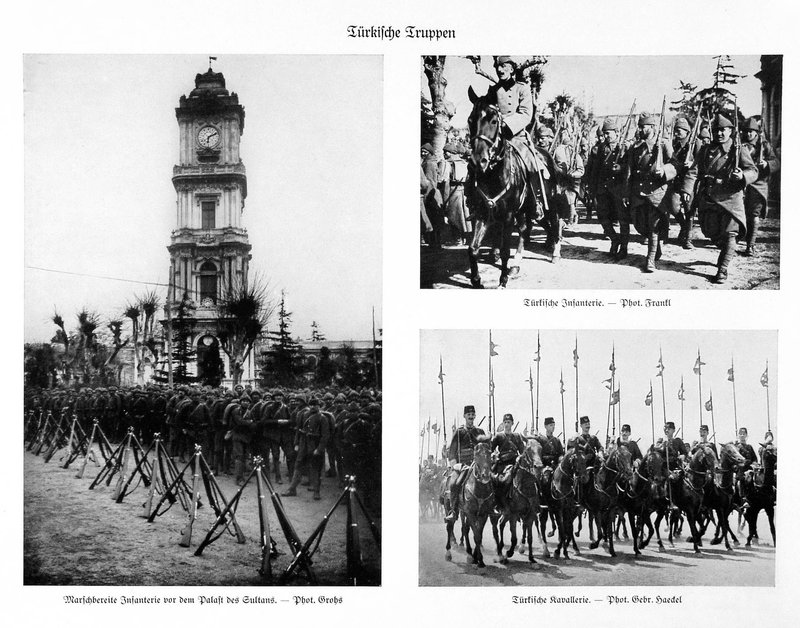

Противник у переходившей к активным действиям русской Кавказской армии был весьма серьезным. Ее враг - турецкая 3-я армия - имел прекрасный кадровый состав, был в значительной степени перевооружен. Заметно повысилась выучка турецких войск. Оперативное руководство армией осуществляли не только подготовленные по германским лекалам турецкие офицеры, но и собственно германские и австрийские офицеры. В оттоманской армии насчитывалось до шести тысяч германских и австрийских офицеров.

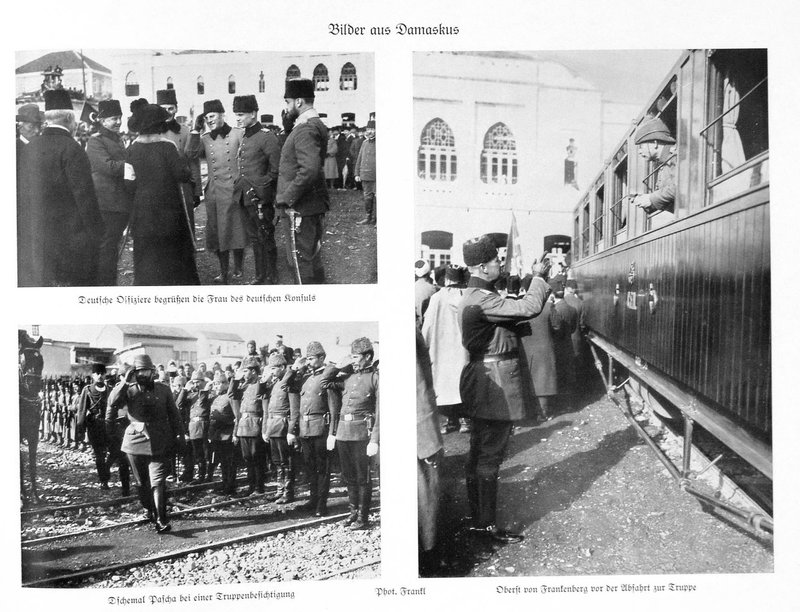

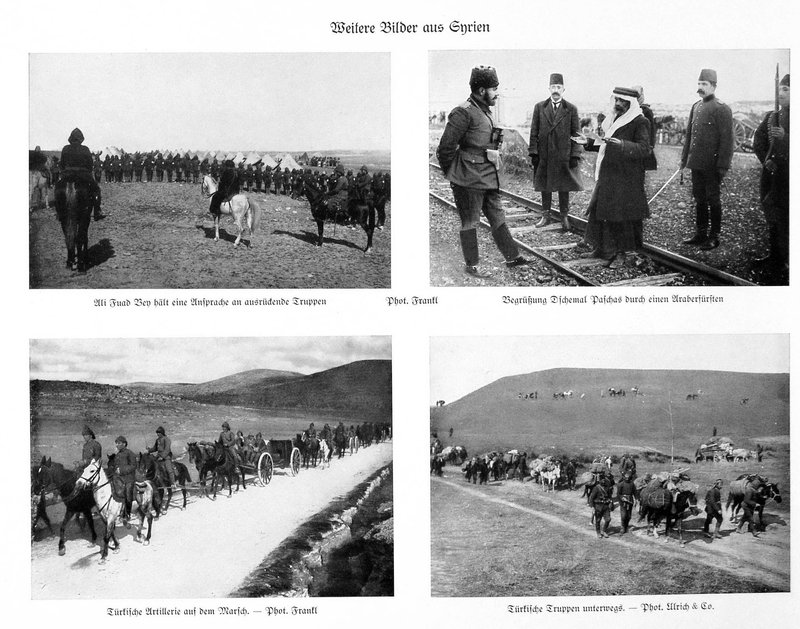

Уже до войны германская военная миссия, прочно обосновавшаяся в Константинополе, чрезвычайно много сделала для вооруженных сил своего союзника. Военный министр и командующий армией А. Джемаль-паша писал, что «вот уже больше 30 лет, как немецкие инструкторы работают в нашей армии; наш командный состав получил чисто немецкое воспитание и вся армия проникнута немецким военным духом».

Германская военная миссия в Константинополе.

Все это имело свои плоды: ряд тяжелых ударов по Кавказской армии в 1914 - 1916 гг., разгром и пленение (не имея численного превосходства) английского корпуса в Месопотамии в 1916 г., победа в 1915 - 1916 гг. в Дарданелльской операции (с отражением полумиллионного англо-французского десанта на Галлиполийском полуострове) являются иллюстрацией наших слов - и все это значительно повысило боевой дух османской армии.

Ударные силы нового противника России.

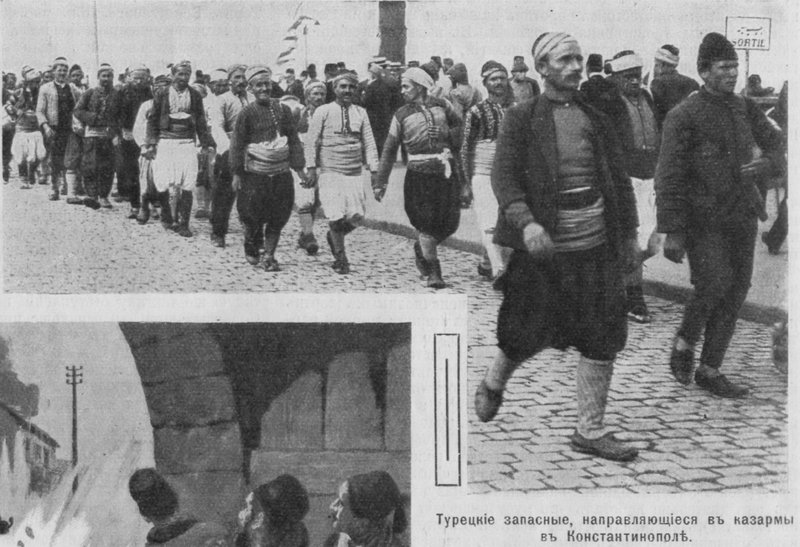

Турецкие войска.

Типы солдат турецкой армии.

И будущие солдаты.

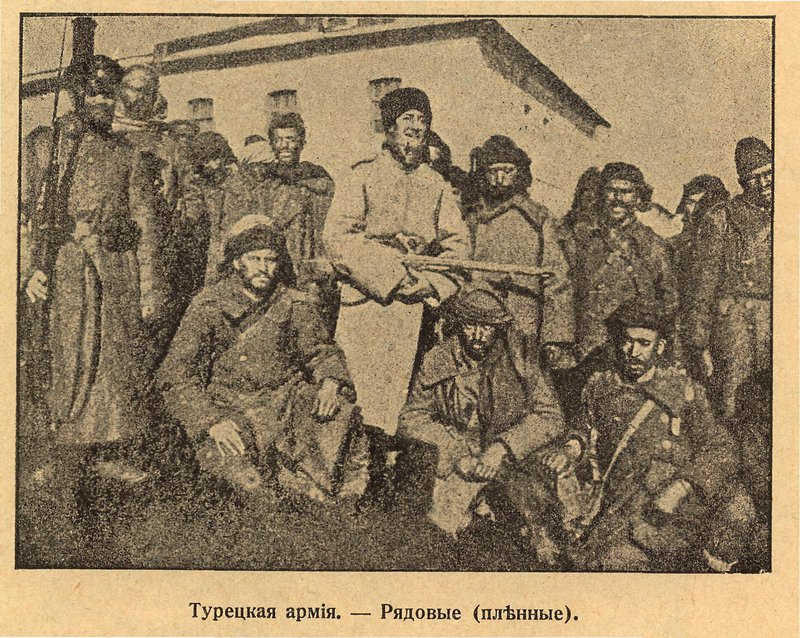

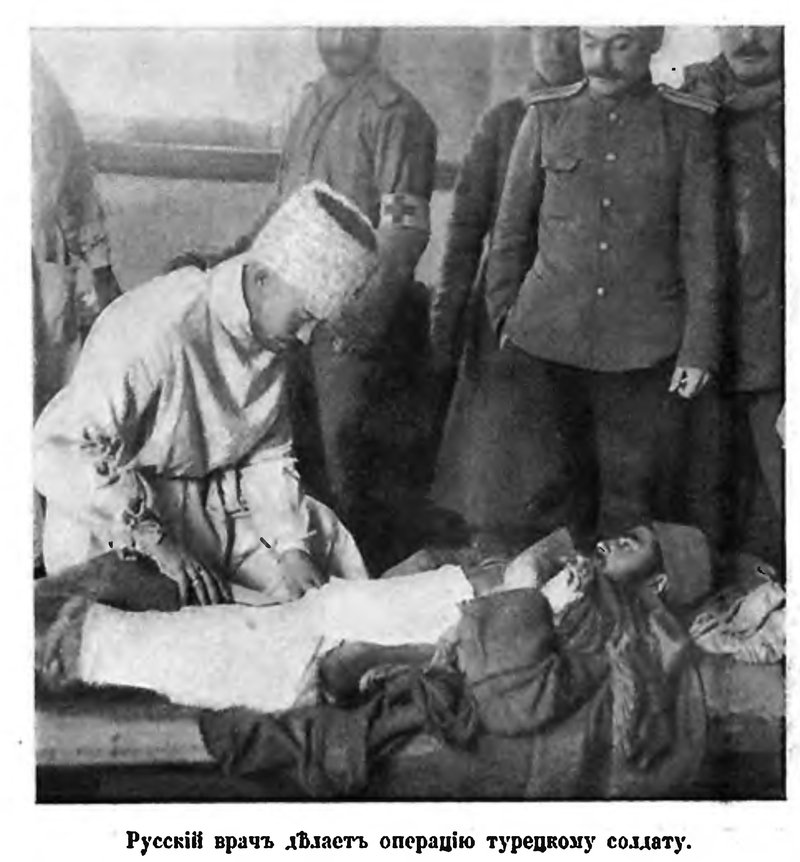

Попавший в плен британский генерал Ч. Таунсгенд так характеризовал турецких солдат: «Это наиболее упорные из всех солдат Европы и Азии, дисциплинированные, прочно спаянные в одну массу, более упорные и более твердые, чем немцы» . Так же высоко оценивал их качества генерал-квартирмейстер Кавказской армии Е. В. Масловский: «Смелые, храбрые, чрезвычайно выносливые, нетребовательные и скромные, и в то же время дисциплинированные ... почти всегда принимали штыковой удар, хорошо применялись к местности, хорошо шли в атаку, отлично оборонялись» . Отмечалось, что турки крайне неохотно сдавались в плен.

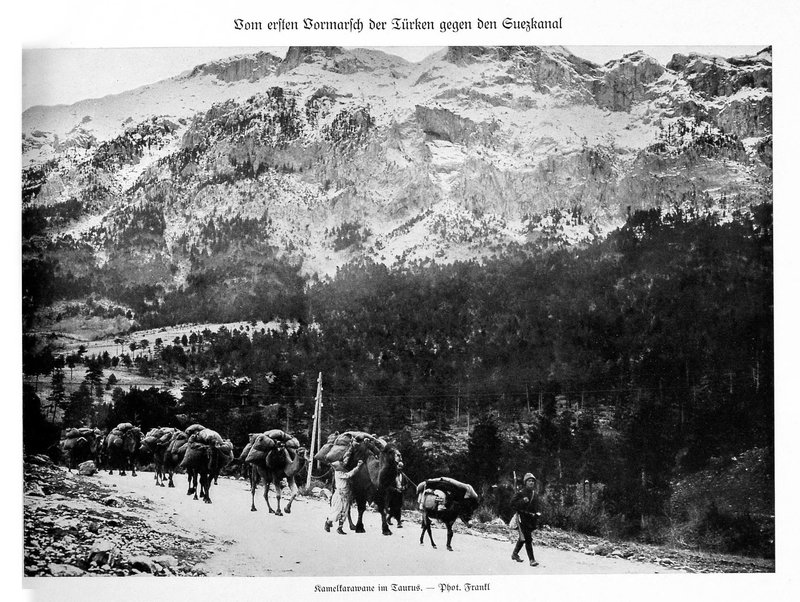

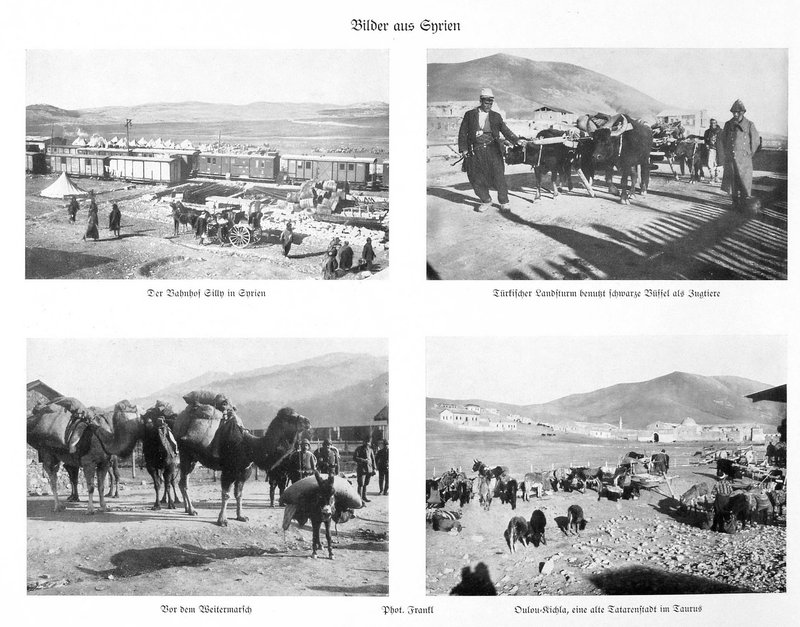

Турецкая армия и ее коммуникации.

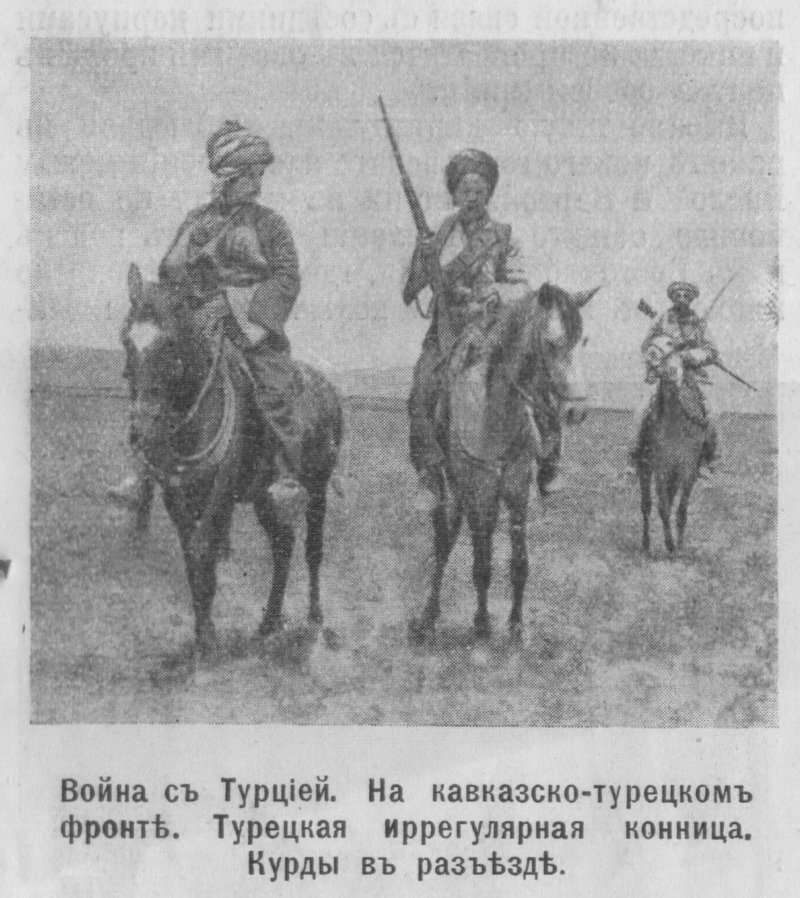

Помимо регулярной армии, ВС Турции располагали и курдскими иррегулярными формированиями.

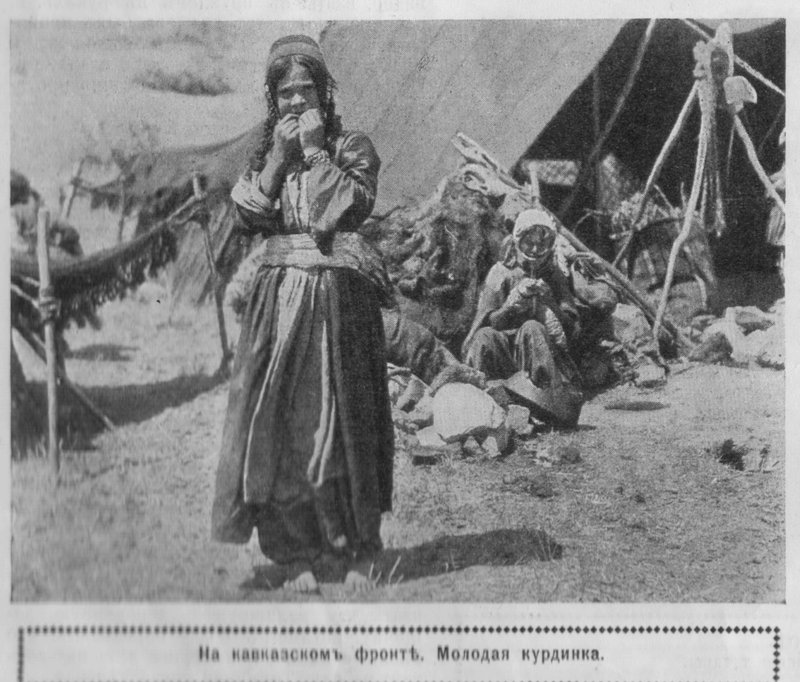

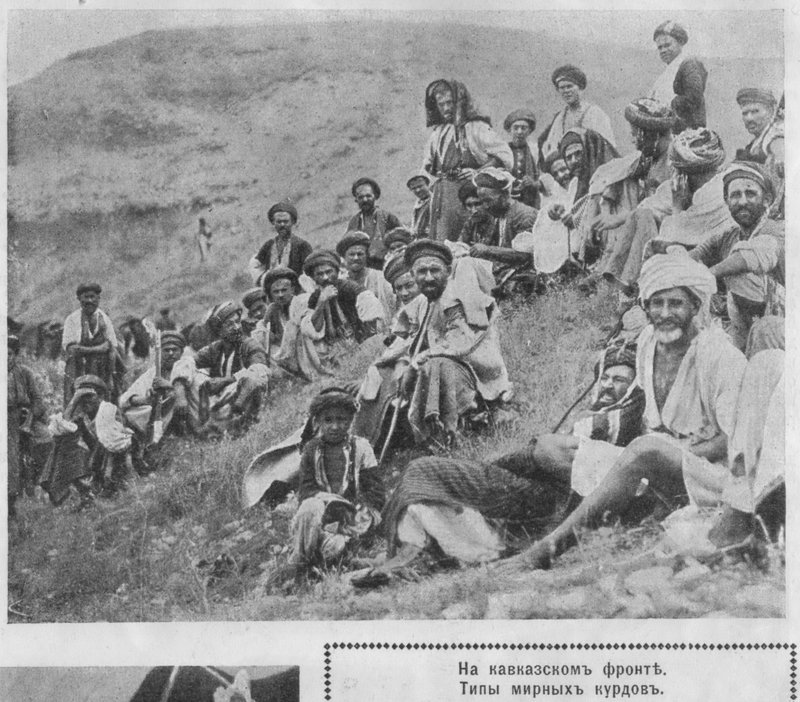

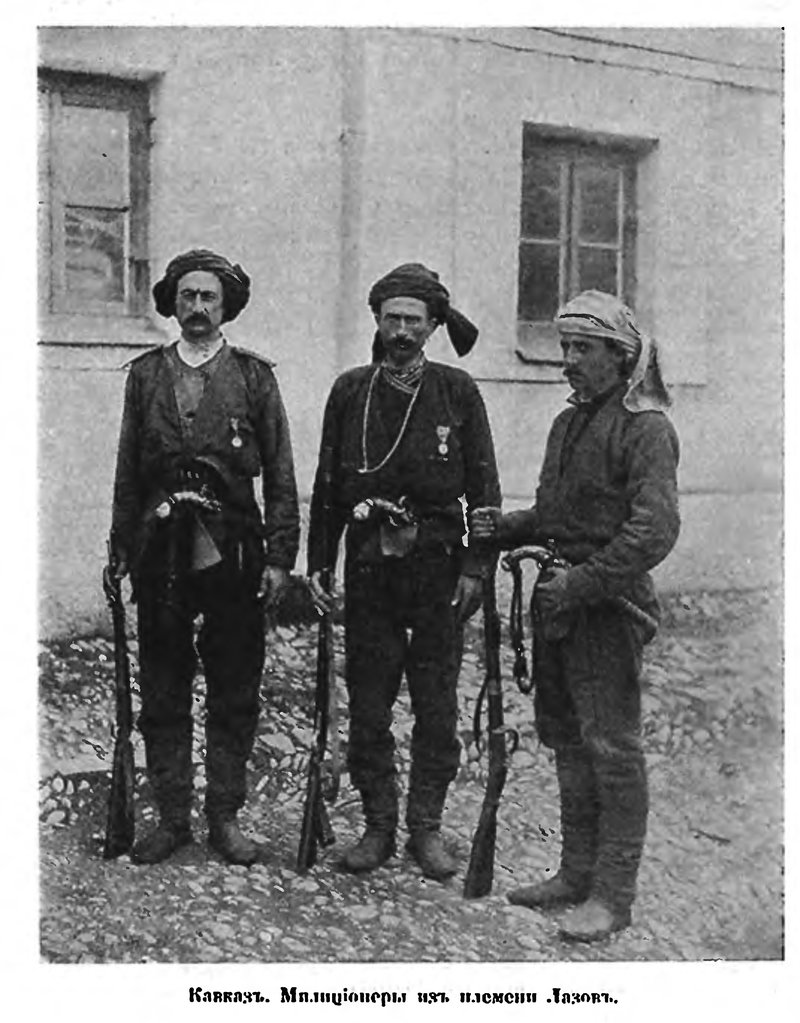

Население региона было достаточно пестрым: многонациональным и многоконфессиональным.

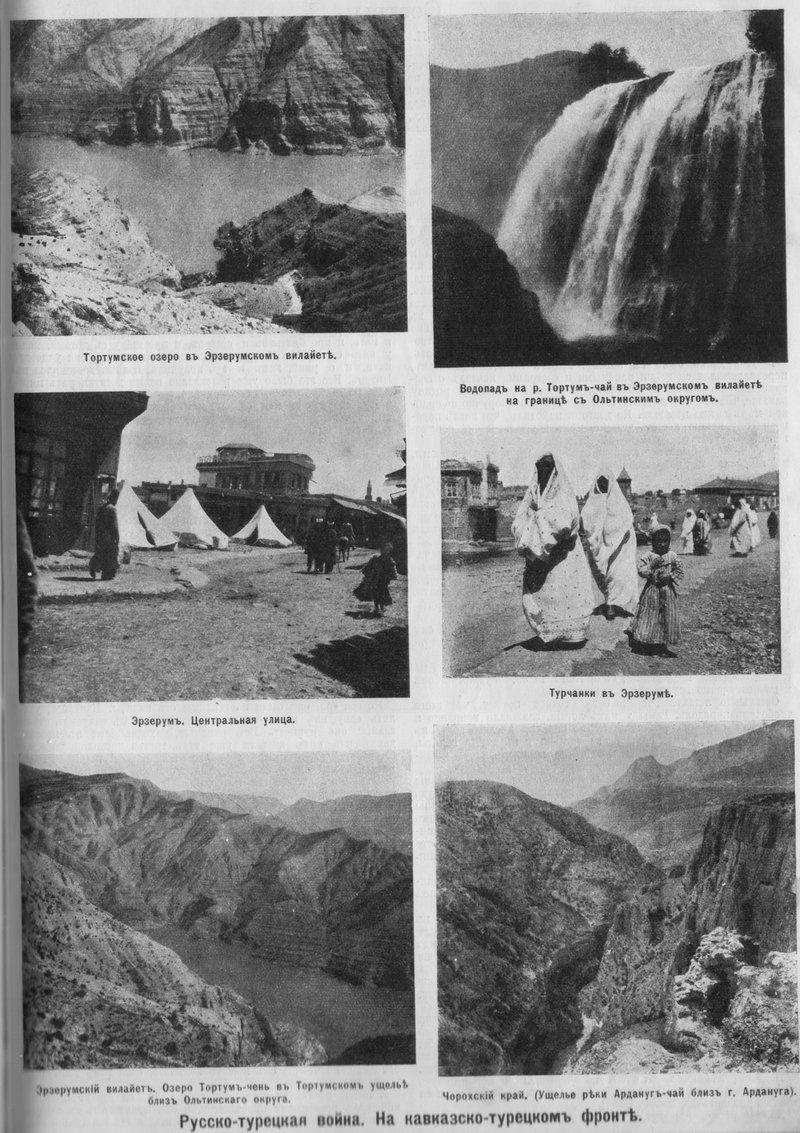

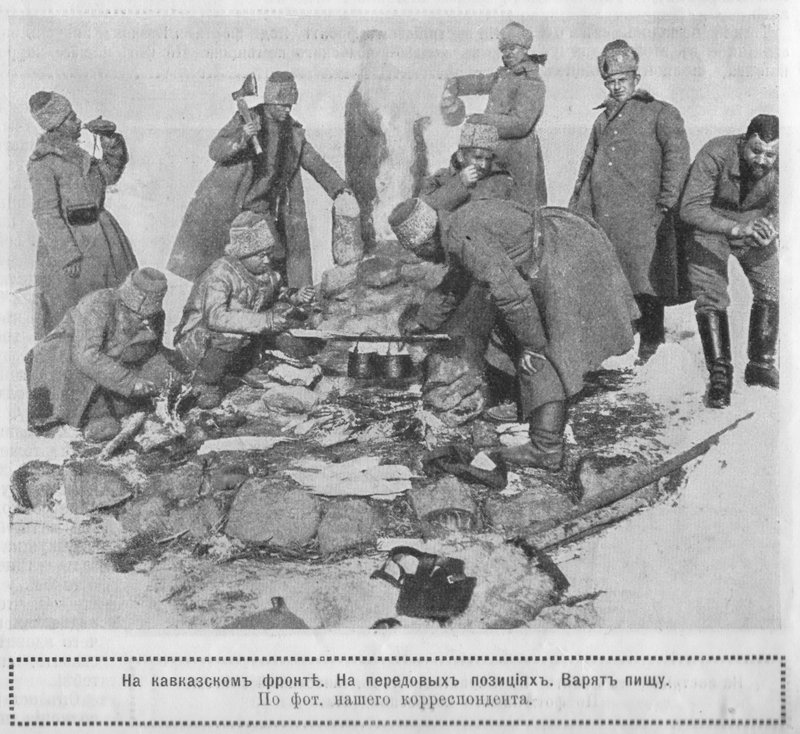

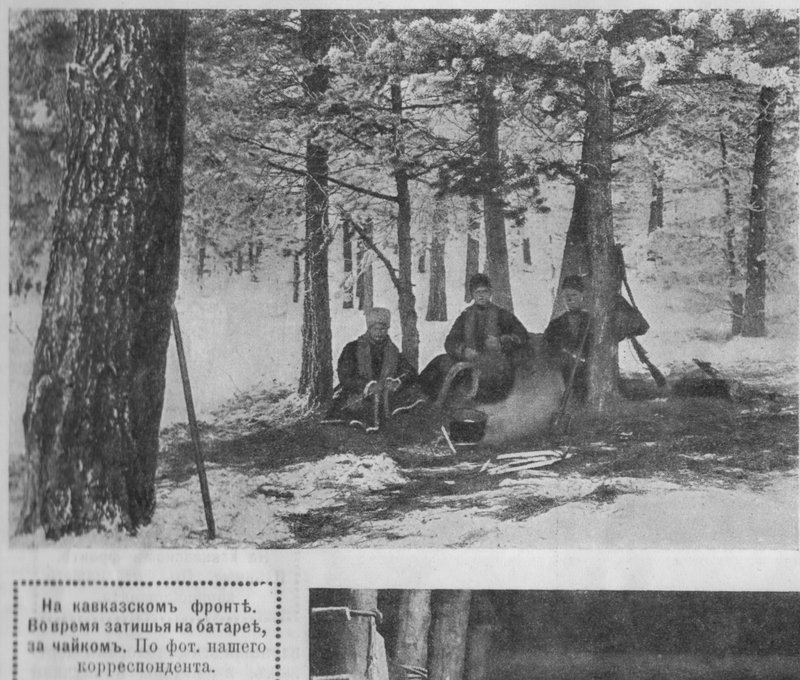

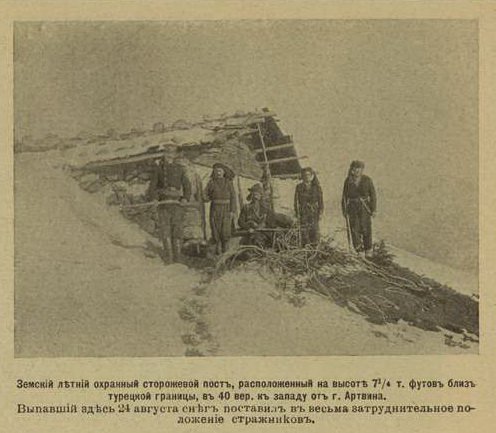

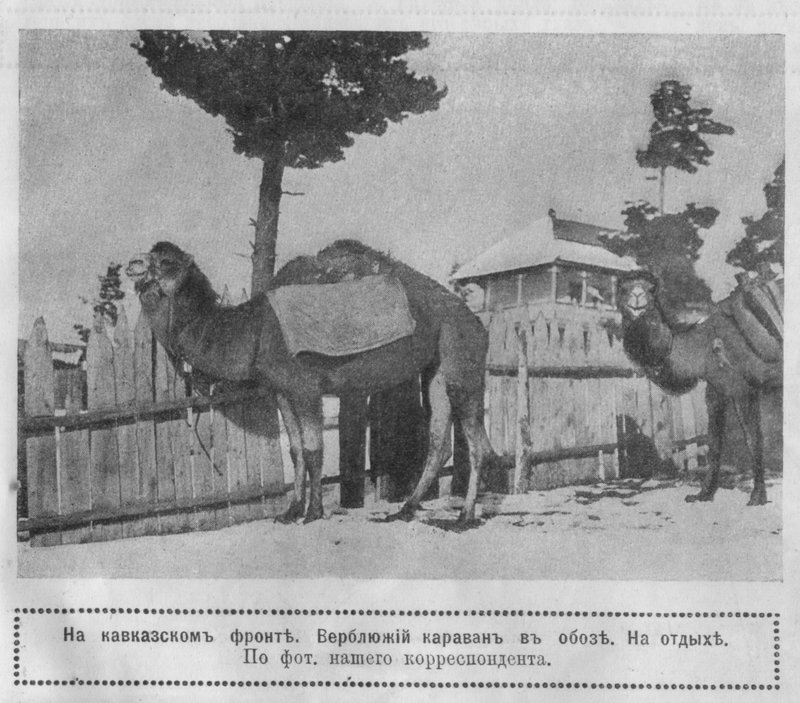

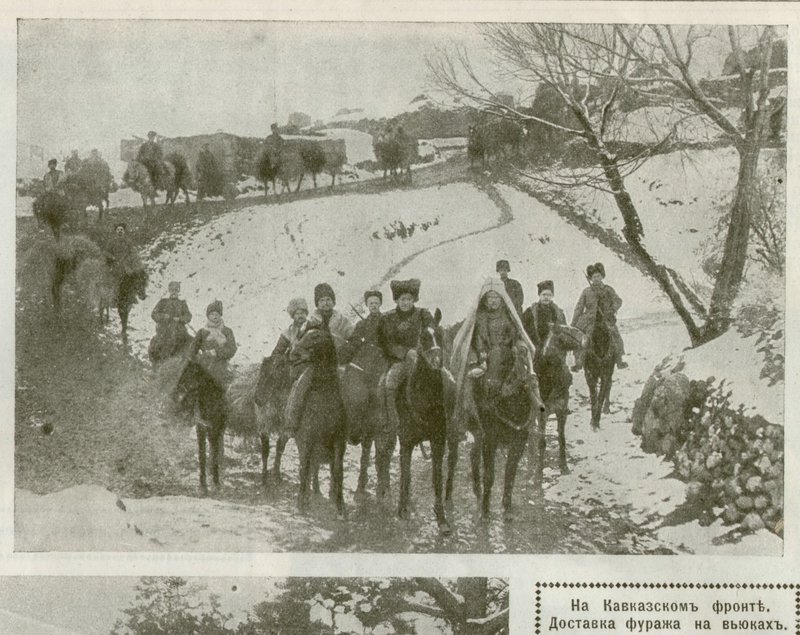

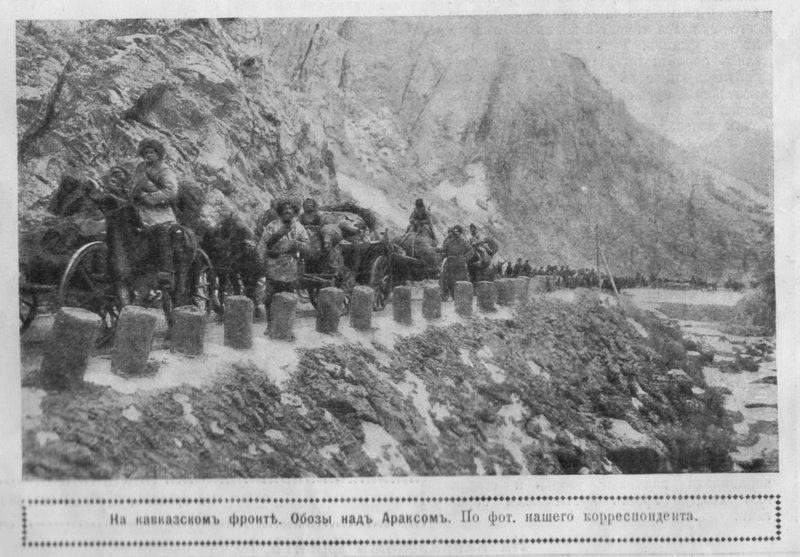

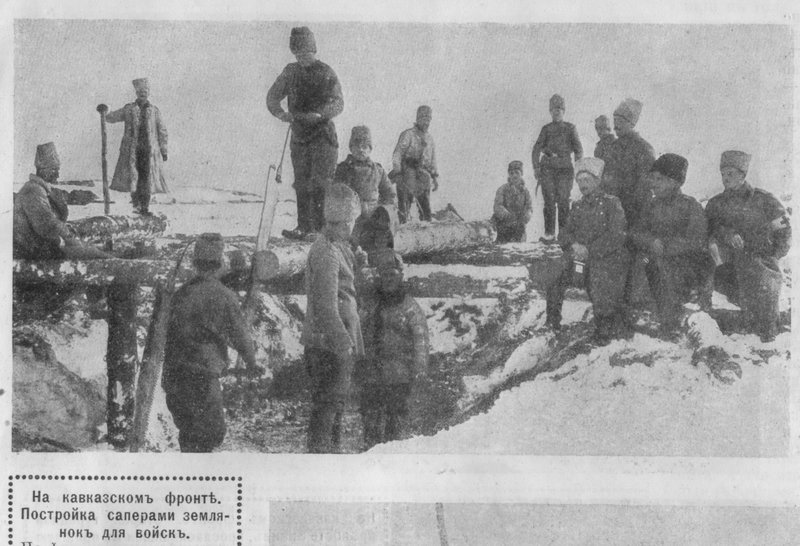

Кавказский ТВД был сложным - что наложило существенный отпечаток на ход военных действий. Позиционного периода боевых действий Кавказский фронт не знал.

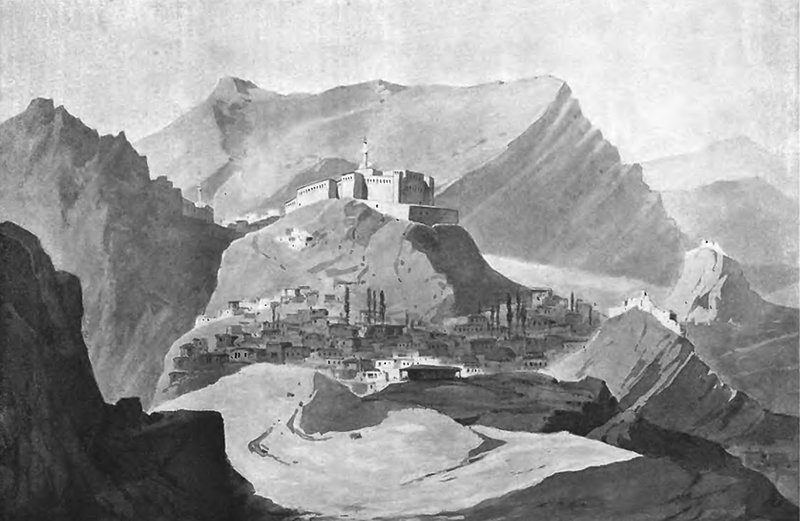

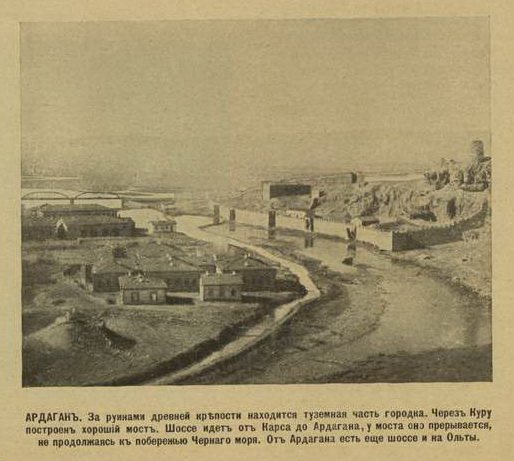

Баязет.

Первые бои и визит Императора

После начала войны в Кавказской армии формировались состоявшие из корпусов и дивизий отряды, прикрывавшие ключевые направления или решавшие ответственные задачи.

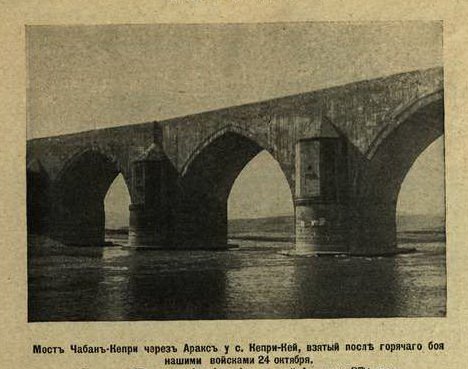

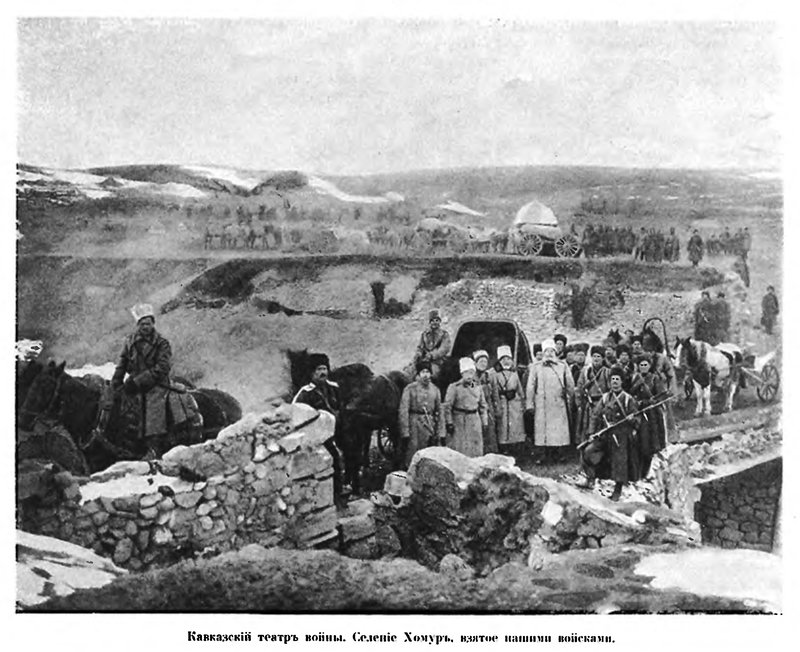

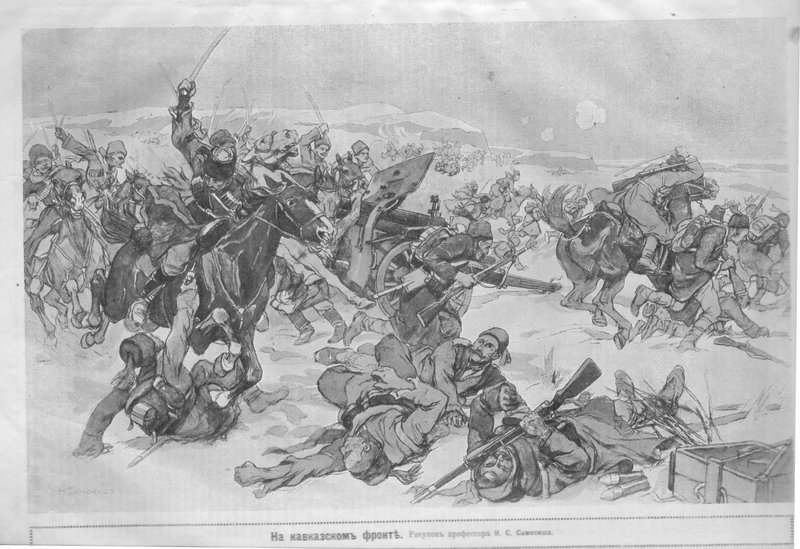

На долю Ольтитнского отряда выпало участие в первом заметном сражении на Кавказском фронте Великой войны - к 25 октября (7 ноября) части отряда с боем заняли Кепри-кейские позиции и продолжили наступление на Гасан-Кала (последнее застопорилось ввиду ожесточённого сопротивления частей турецкого 9-го армейского корпуса, окопавшихся на Падыжванских высотах).

Бой под Кепри-кеем, рис. Н. Самокиша.

Русские части в течение суток предпринимали безуспешные попытки овладеть господствующими высотами, а 26 октября (8 ноября) турки перешли в контрнаступление - завязались ожесточенные штыковые атаки. В итоге, русским войскам пришлось отойти на исходные позиции в районе Кепри-кея.

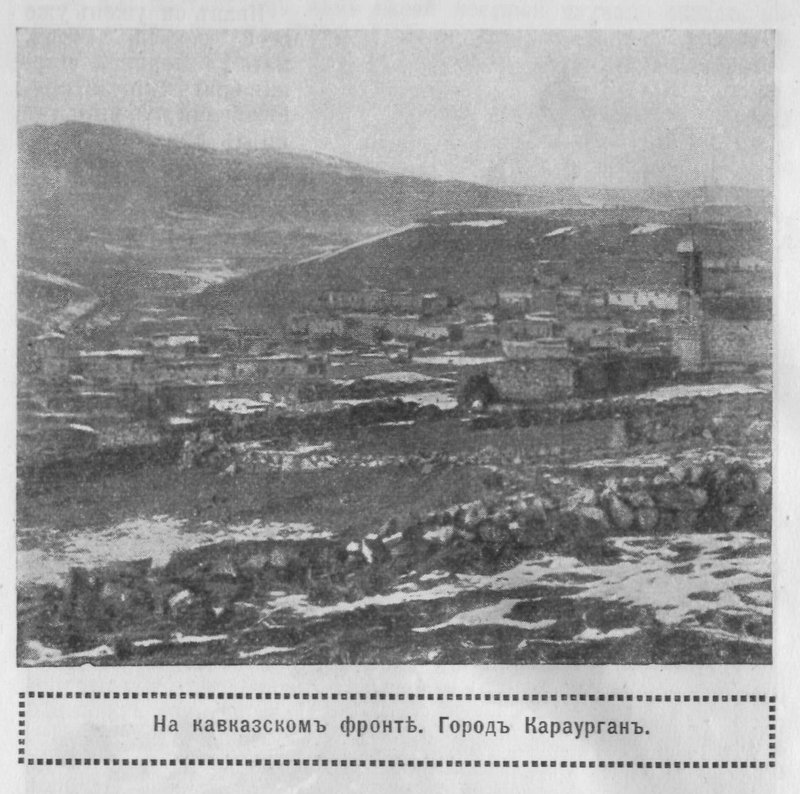

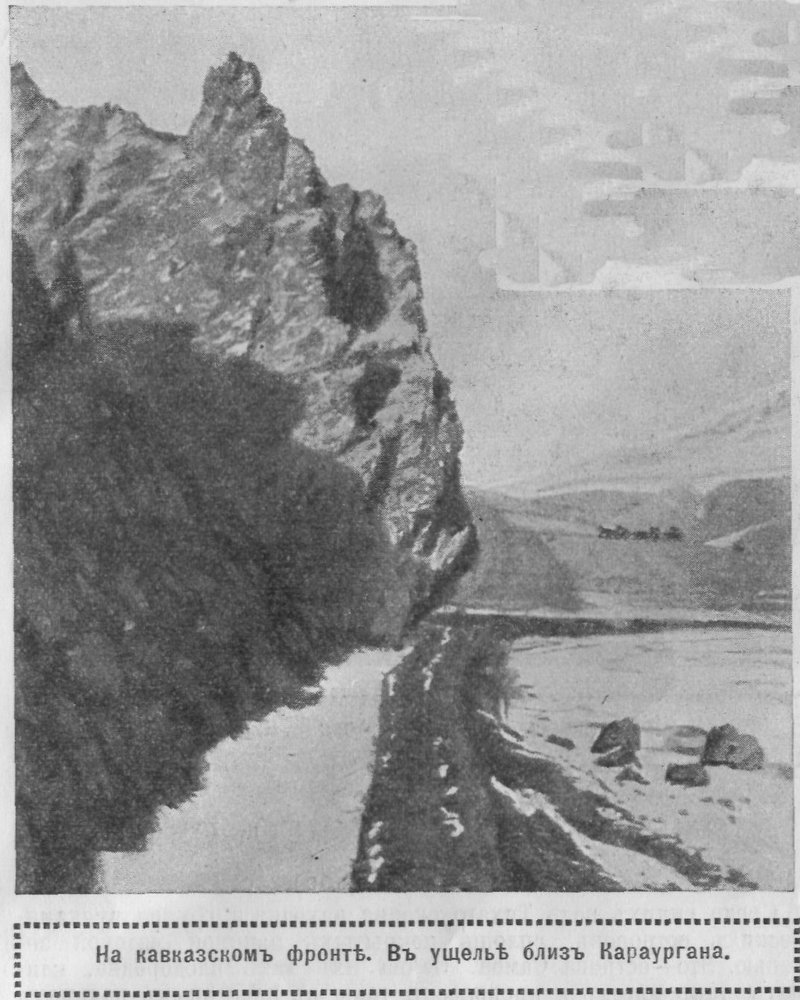

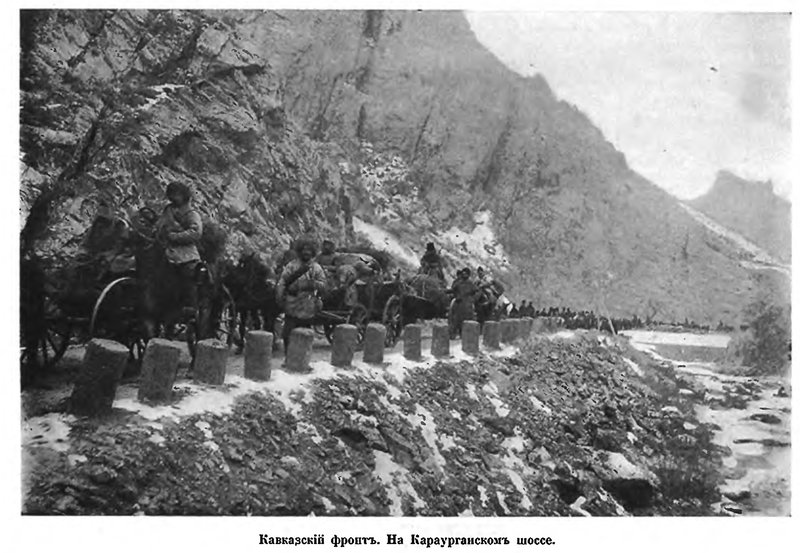

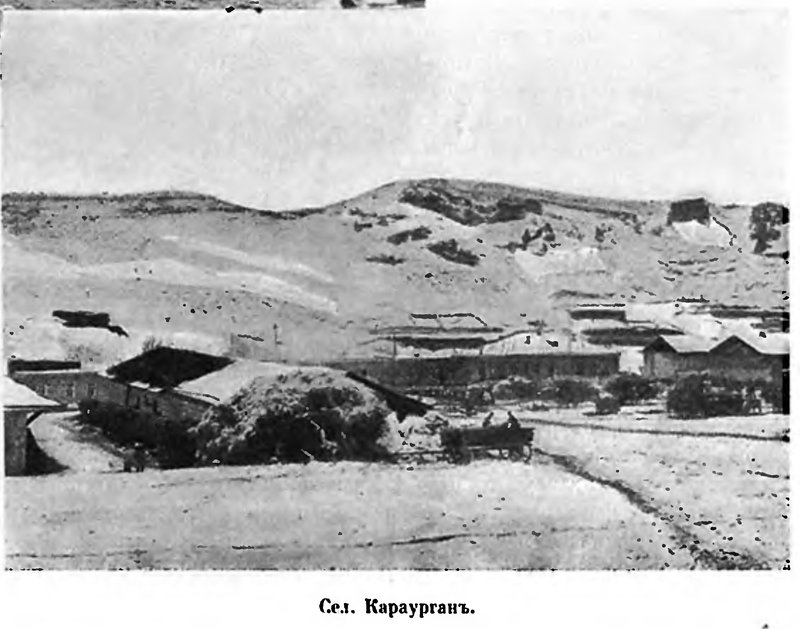

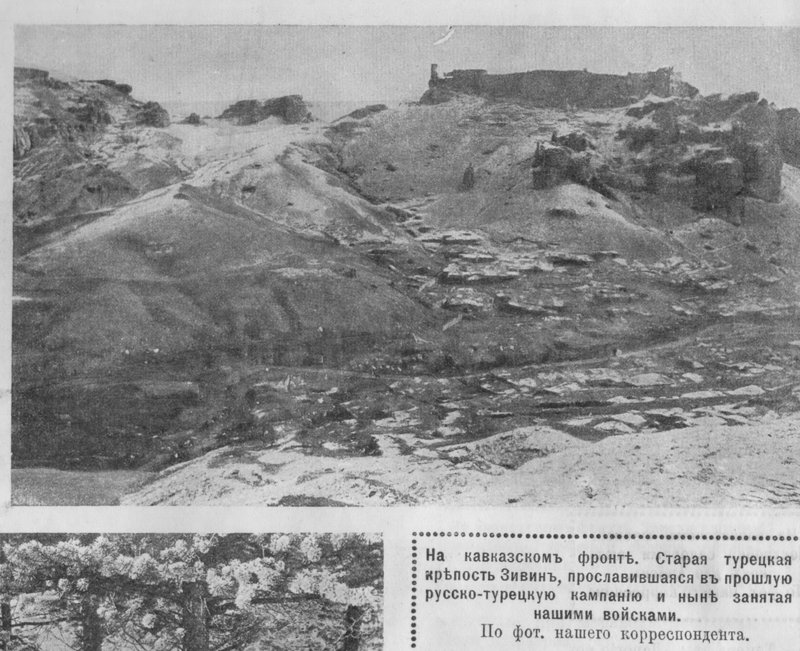

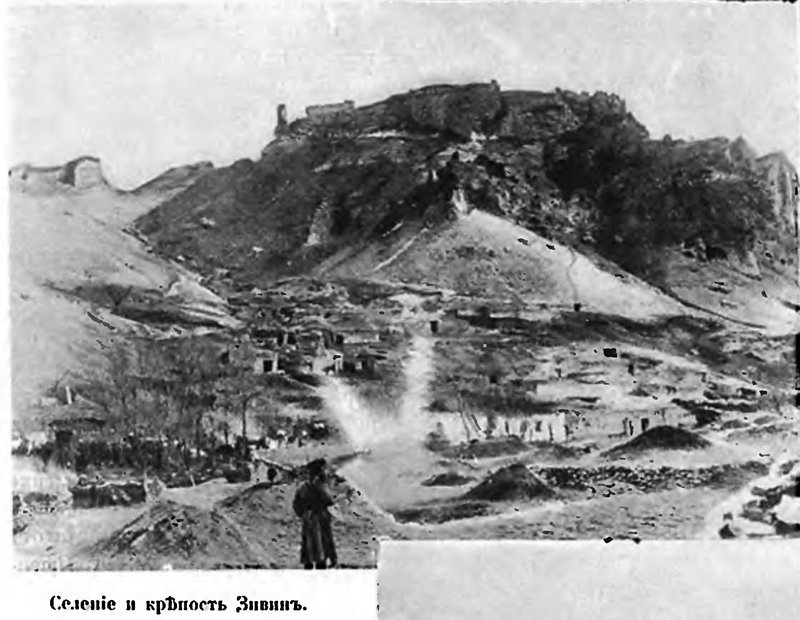

Это армянское село было расположено на полпути от границы к Эрзеруму - по маршруту (тракту) Карс — Караурган — Гасан-Кала - Эрзерум. Хотя от границы до Эрзерума было не более 100 км, но, как правило, этот сложный маршрут разбивался на 2 части - с ночевкой именно в Кепри-кее. Скверное состояние дороги (шоссе имелось только на участке Гасан-Кала - Эрзерум), значительное влияние на процесс передвижения погодных условий и наличие 2 тяжелых перевалов (Зивин и Деве Бойну), требовали замены средств передвижения. Период же распутицы просто отрезал селение от внешнего мира.

И, тем не менее, после горячего боя Кепри-кей пал - и стал первым заметным населенным пунктом, взятым войсками Кавказской армии, продолжавшими наступление.

Новый ТВД стал объектом самого пристального внимания со стороны высшего военно-политического руководства России. В ноябре - начале декабря 1914 г. Государь совершил в регион визит.

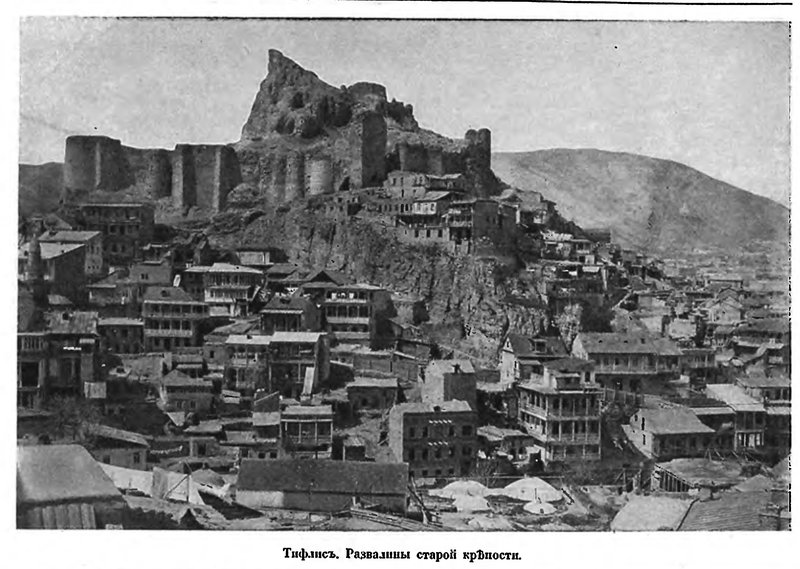

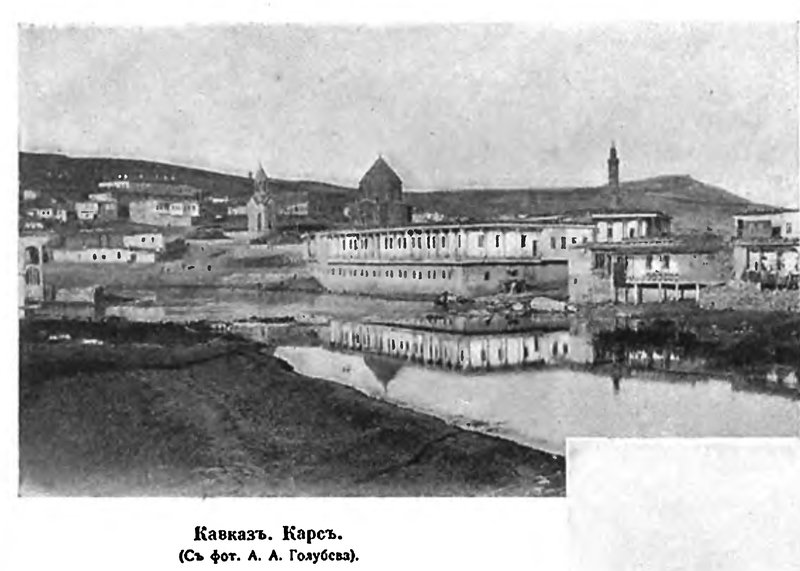

Памятник в честь взятия Карса 6 ноября 1877 г.

Посещение Кавказского фронта 01. 12. 1914 г. Император принимает доклад коменданта крепости Карс на одном из фортов крепости.

1 декабря 1914 г. Обход Императором помещений гарнизона Карса.

Император на пути из Сарыкамыша к передовым позициям частей Кавказской армии в с. Меджинкерт Русский. 01. 12. 1914 г.

Стратегическая Сарыкамышская победа и ее итоги

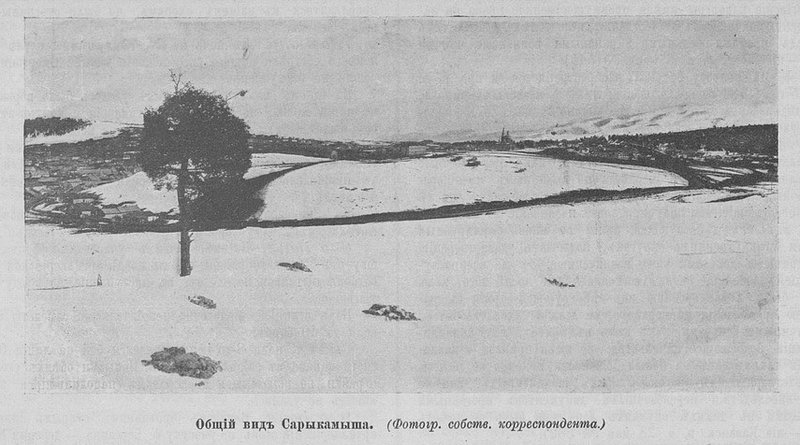

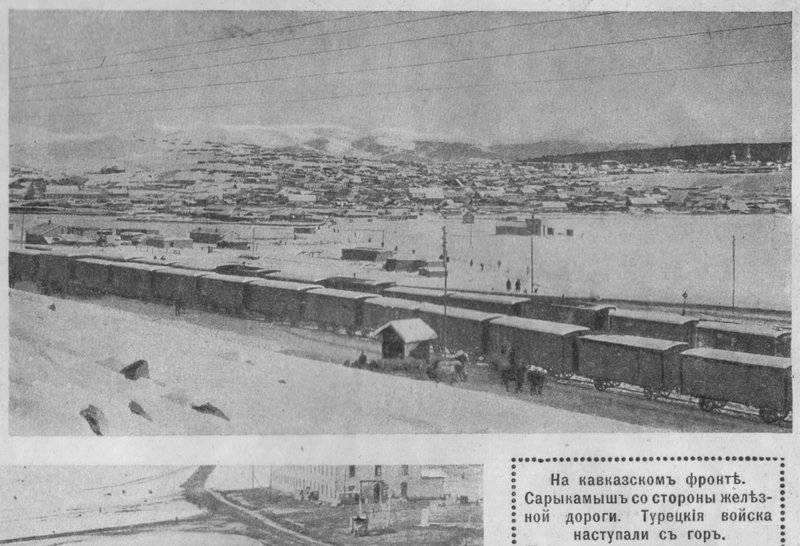

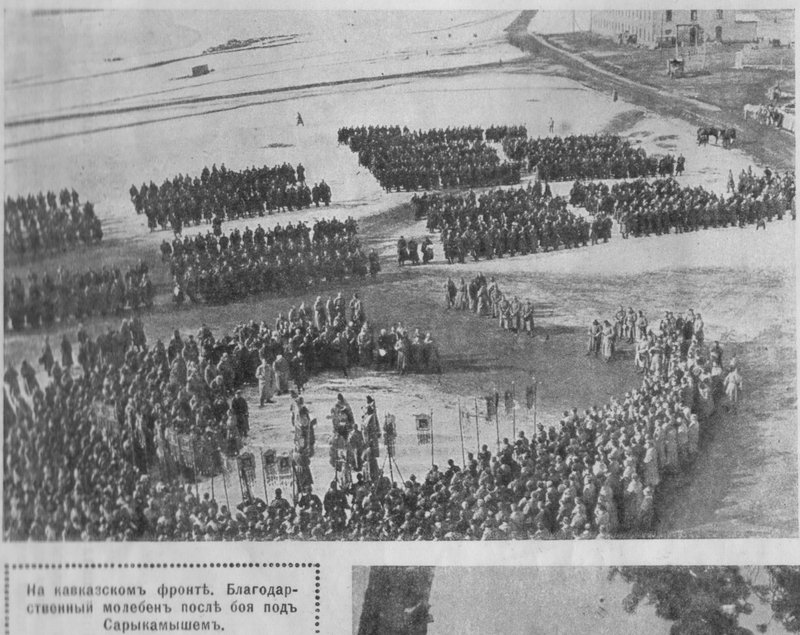

Центральной операцией на данном ТВД в кампании 1914 г. является Сарыкамышское сражение 9 декабря 1914 г. – 4 января 1915 г.

К началу Сарыкамышской операции у русских вместе с прибывшим на усиление Кавказской армии 2-м Туркестанским армейским корпусом и новыми формированиями имелось 153 батальона (дружин ополчения), 175 сотен и 350 орудий. Из них в составе действующей армии находилось 114 батальонов и дружин, 127 сотен и 304 орудия.

Штаб 39-й пехотной дивизии 1-го Кавказского армейского корпуса и ее командир.

Силы Кавказской армии (костяк – части 1-го Кавказского армейского и 2-го Туркестанского армейского корпусов) были сведены в 3 отряда, но армия в целом была ослаблена отправкой на Западный (австро-германский) фронт 2-го и 3-го Кавказских армейских корпусов (до 2/3 сил армии).

Противостоявшая русским турецкая 3-я армия, усиленная прибывшим из Анатолии 10-м армейским корпусом, насчитывала до 160 батальонов, около 128 эскадронов, поддержанных курдскими сотнями (до 8 - 10 тысяч человек). Всего - до 190 тыс. человек (непосредственно в операции участвовало 150 тыс. бойцов), до 300 орудий.

Формально соотношение сил было следующим: Кавказская армия (номинально командующий – генерал от кавалерии граф И. И. Воронцов-Дашков; 120 тыс. человек, 304 орудия) и 3-я турецкая армия (формально командующий – генерал-лейтенант Гассан-Иззет паша; 150 тыс. человек, 300 орудий).

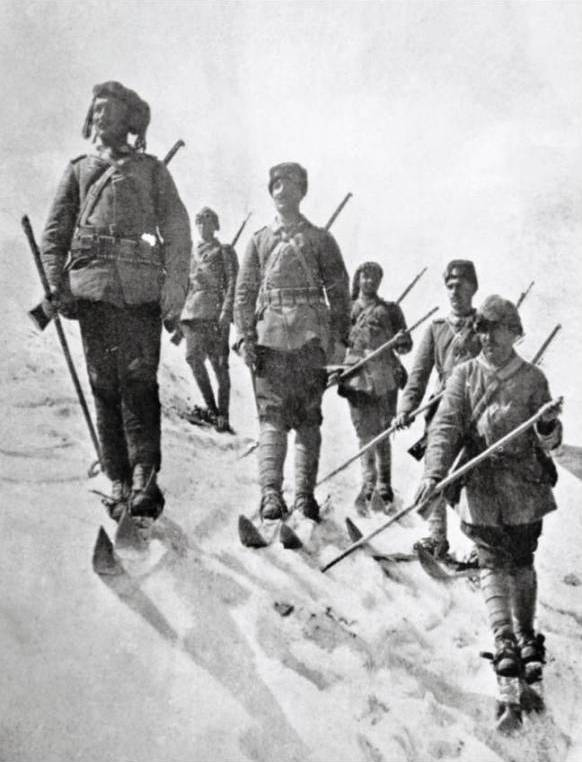

Турецкие лыжники - в авангарде наступающих ударных дивизий.

Стратегическая цель турецких войск в данной операции – уничтожить русскую Кавказскую армию - должна была решаться путем операции на окружение. Операцию в стиле «Канн» одобрило германское командование, во главе штаба турецкой 3-й армии стоял германский офицер, руководство ею осуществлял Энвер-паша лично, командиры корпусов - воспитанники германской школы - курировались немецкими инструкторами.

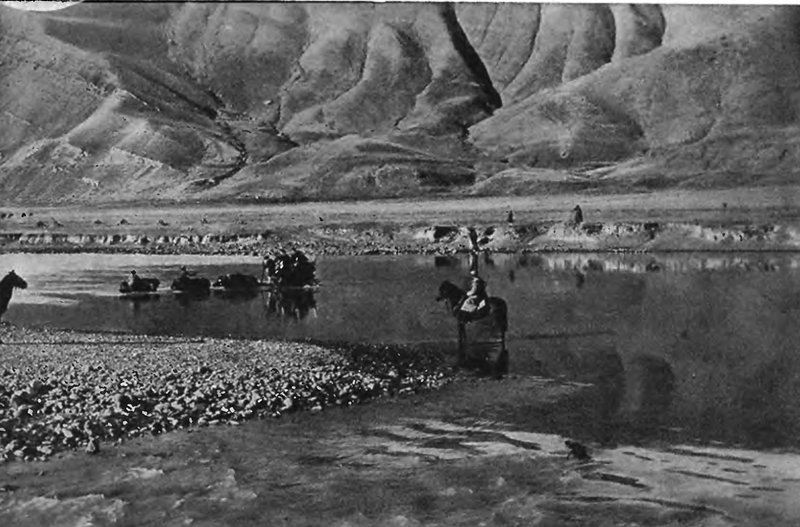

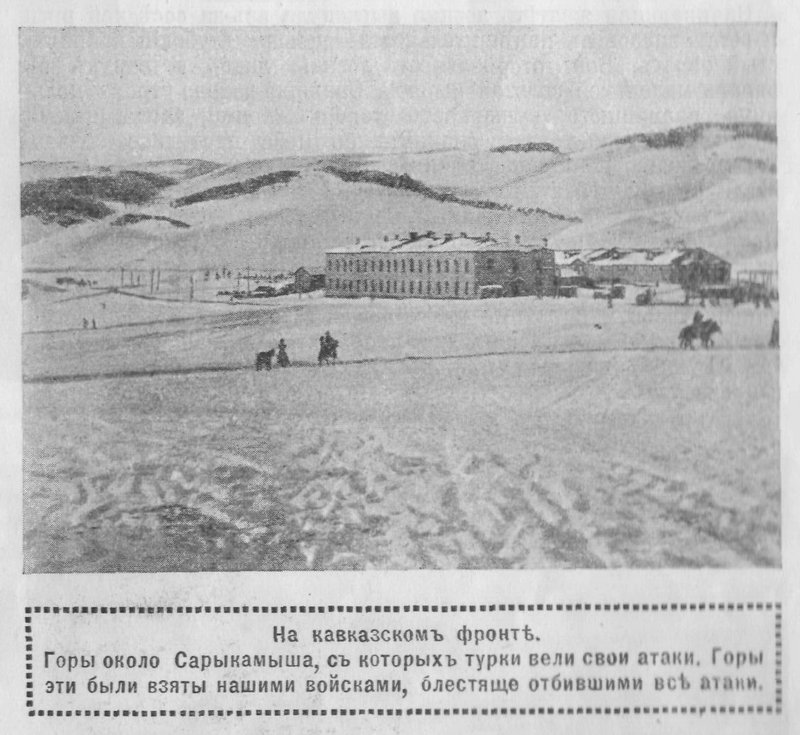

Сарыкамыш. Переправа через р. Кара Чай.

Но Сарыкамыш оказался «могилой» полководческого искусства Энвера-паши, подобно тому как Москва 1812 года – «могила» гения Наполеона Бонапарта. Талантливый оперативный план Энвера потерпел крах.

Выждав, когда главные силы Кавказской армии сосредоточились у Гасан-Кала, в двух переходах от Эрзерума, Энвер, оставив заслон на Деве-Бойнской позиции, бросает свои главные силы по кратчайшему направлению на главную базу Кавказской армии – Сарыкамыш.

Русские в это время не ожидали наступления турок, считая, что тропа через сел. Верхний Сарыкамыш в декабре непроходима.

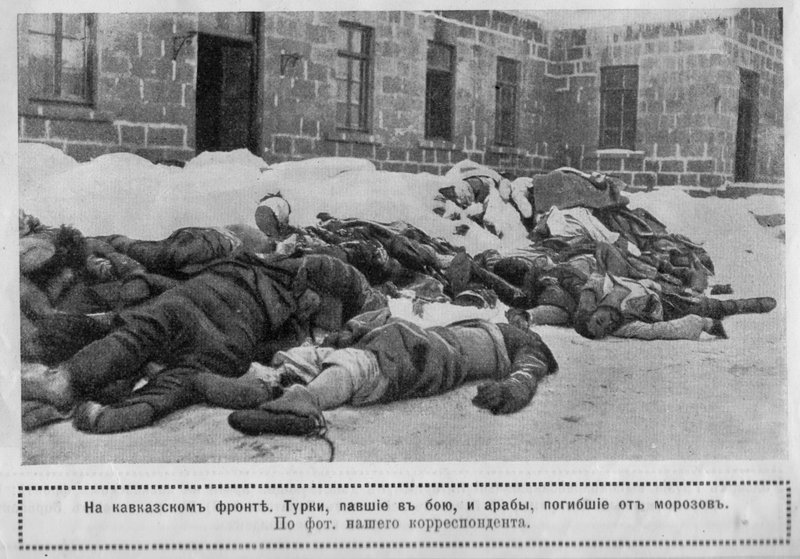

Но необыкновенные по силе морозы и вьюга, а также стойкость русских войск останавливают турецкую армию, уже достигшую высот Сарыкамыша, - и два лучших турецких корпуса стали добычей горсти русских войск, а сам «турецкий Наполеон» еле спасается от плена.

Оборона русских войск под Сарыкамышем.

Сарыкамышская операция доказала, что в горах нет непроходимых мест, а лучшим средством борьбы с тактическим окружением в условиях горного ТВД является стойкая оборона ключевой позиции.

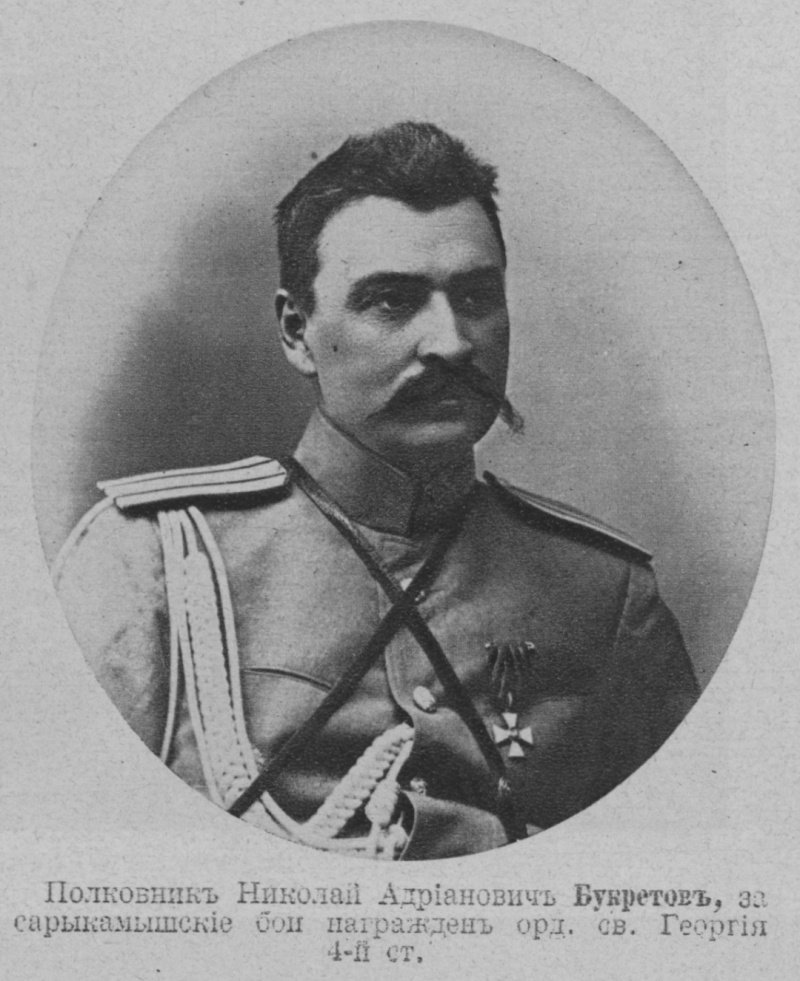

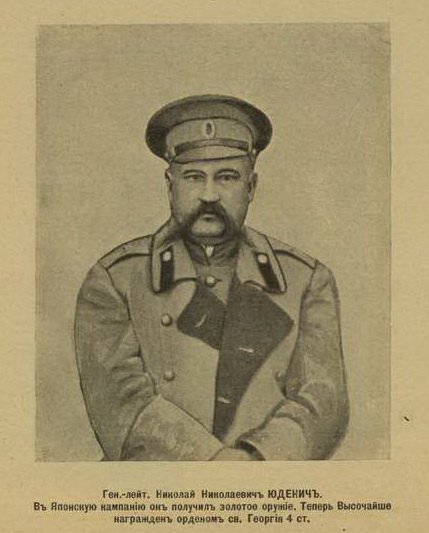

Один из главных героев Сарыкамышской операции.

Уникальность этой операции в том, что исходя из соотношения сил (около 120 тыс. русских против 150 тыс. турок при равенстве в артиллерии – по 300 орудий) операция носила для русских оборонительный характер, но вылилась в большую стратегическую, оперативную и тактическую победу.

Как отмечал исследователь операции и участник войны Н. Г. Корсун: «Сарыкамышская операция представляет пример довольно редкого образца борьбы против окружения - борьбы, которая началась в обстановке обороны русских и закончилась в условиях встречного столкновения, с разжатием кольца окружения изнутри и преследованием остатков обходного крыла турок».

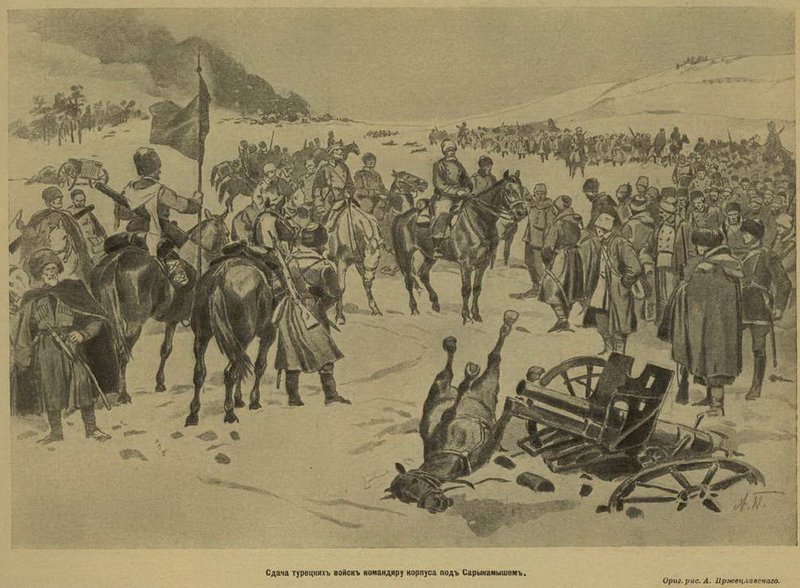

Под руководством блестящего полководца генерал-лейтенанта Н. Н. Юденича русским войскам удалось не только избежать оперативного окружения, но и разгромить 3-ю турецкую армию (9-й (17-я, 28-я и 29-я пехотные дивизии, 9-я кавалерийская бригада), 10-й (30-я, 31-я и 32-я пехотные дивизии, 10-я кавалерийская бригада) и 11-й (33-я, 34-я, 18-я пехотные дивизии, 11-я кавалерийская бригада) корпуса), стремившуюся к окружению главных сил русской Кавказской армии, сосредоточенных у Сарыкамыша, переломив казавшуюся вначале безнадежной ситуацию.

Е. В. Масловский так охарактеризовал потери турок в этом сражении: «9-й турецкий корпус перестал существовать; также надо было целиком вновь формировать 30-ю дивизию 10-го корпуса и 34-ю дивизию 11-го корпуса. 3-я турецкая армия в этой операции потеряла 90 тысяч человек, свыше 60 орудий. В рядах армии к 10 января 1915 г. состояло лишь 12400 человек. Это из 150 тысяч, начавших операцию. Фактически, 3-я турецкая армия была уничтожена».

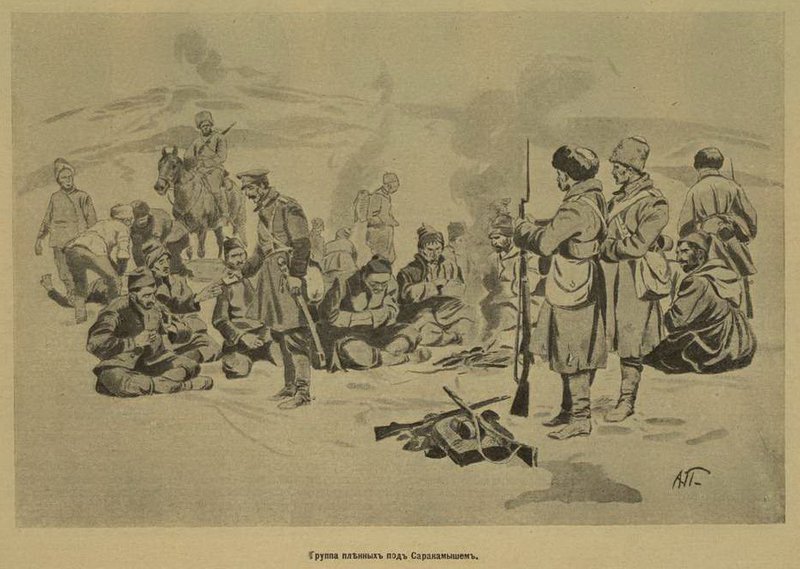

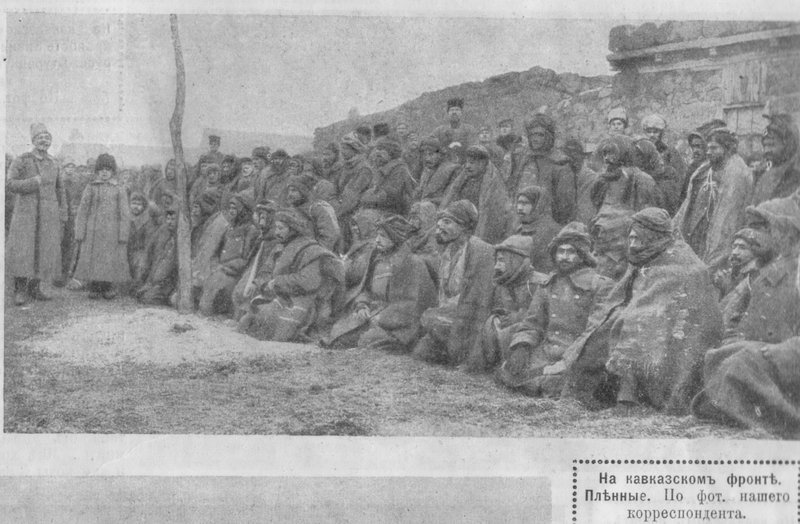

Проводимая в исключительно сложных условиях, операция привела к тяжелому поражению турецкой армии, 10-й и 9-й корпуса противника были почти уничтожены, и турки в общей сложности потеряли до 90 тыс. человек, в т. ч. до 12 тыс. пленными.

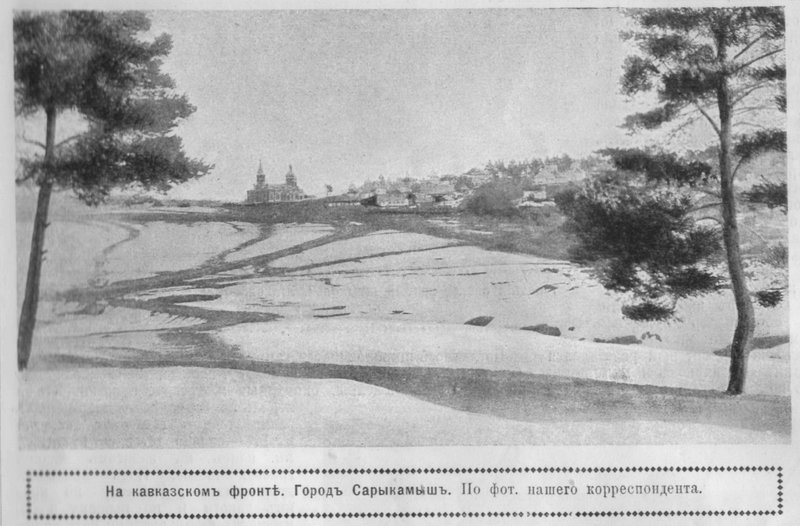

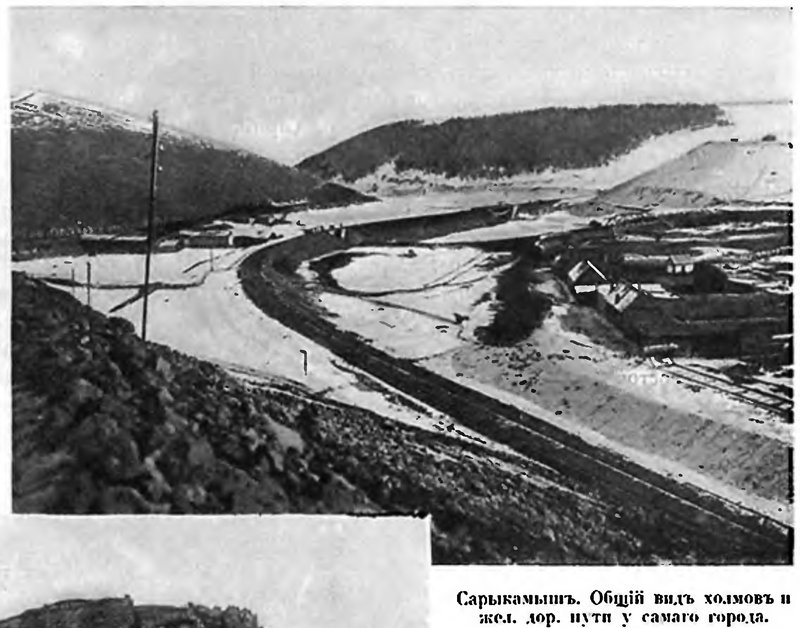

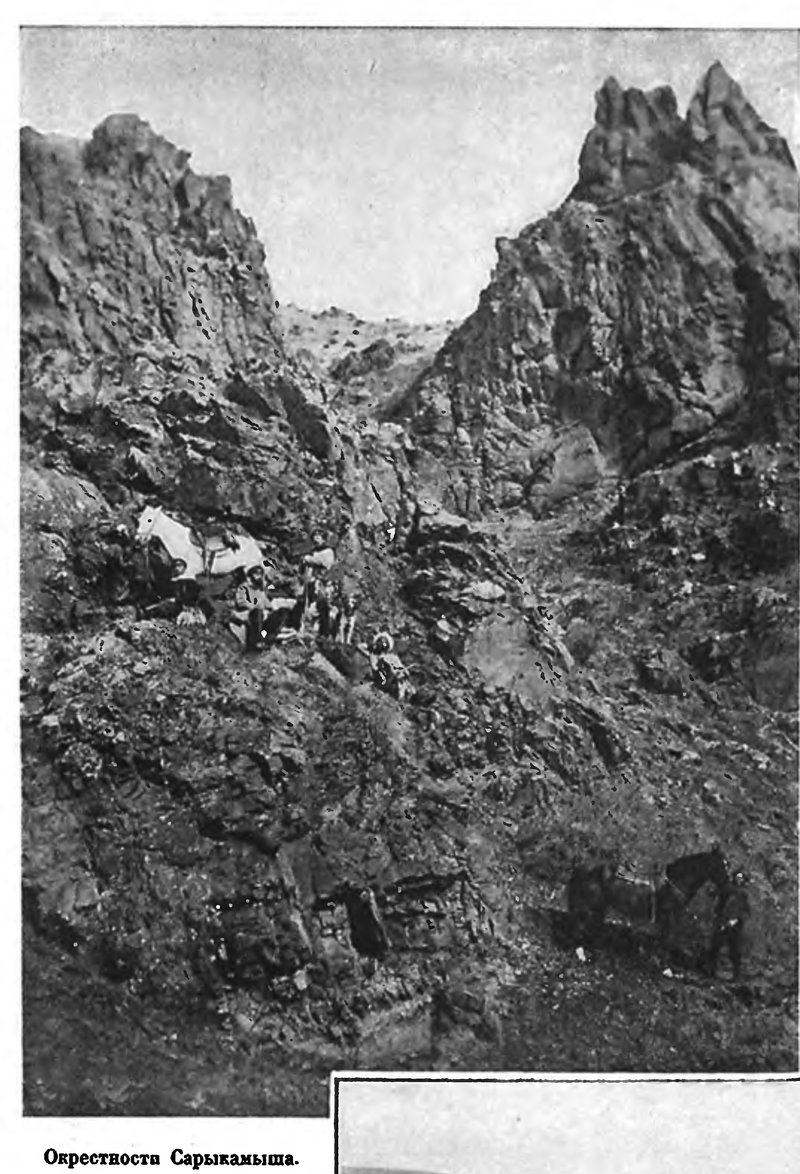

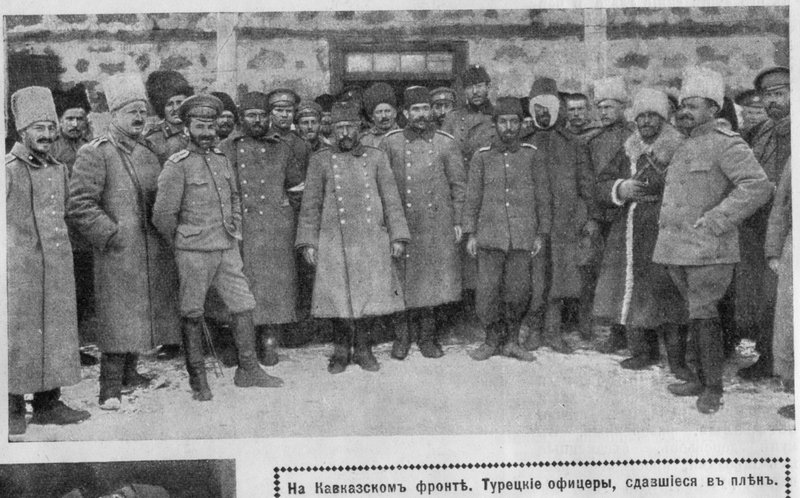

Окрестности Сарыкамыша. Молоканская деревня

Так, 14-го декабря в верхнем Сарыкамыше были пленены 20 офицеров и 1,5 тыс. нижних чинов. 19-го декабря попал в плен 50-й пехотный полк во главе с командиром и 15-ю офицерами. Всего в этот день войсками Кавказской армии были пленены 40 офицеров и 5 тыс. нижних чинов. 20-го декабря – пленено 700 человек, чуть позже еще свыше 300 человек.

28-го декабря были пленены 2 турецкие роты, на следующий день захвачен 92-й пехотный полк в составе 11 офицеров и 1,5 тыс. нижних чинов, а также уничтожены батальон 52-го пехотного полка (взяты в плен 1 офицер и 250 нижних чинов) и батальон 53-го пехотного полка.

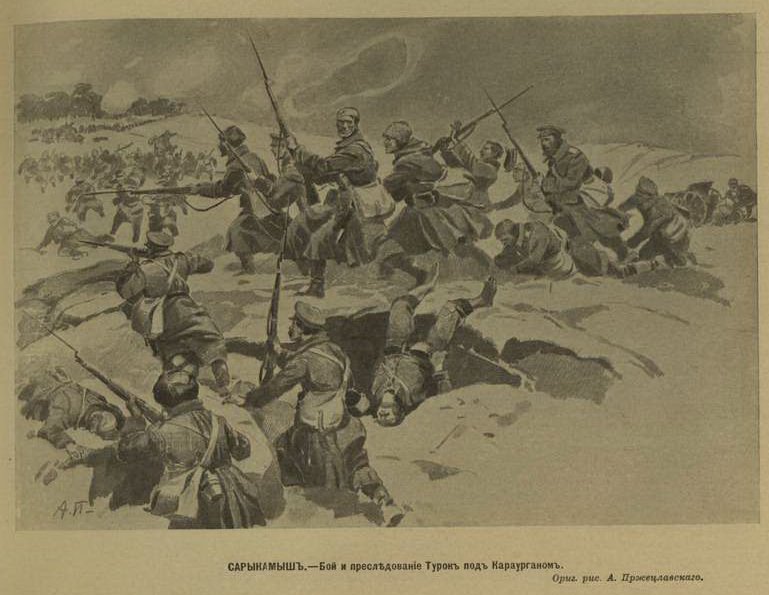

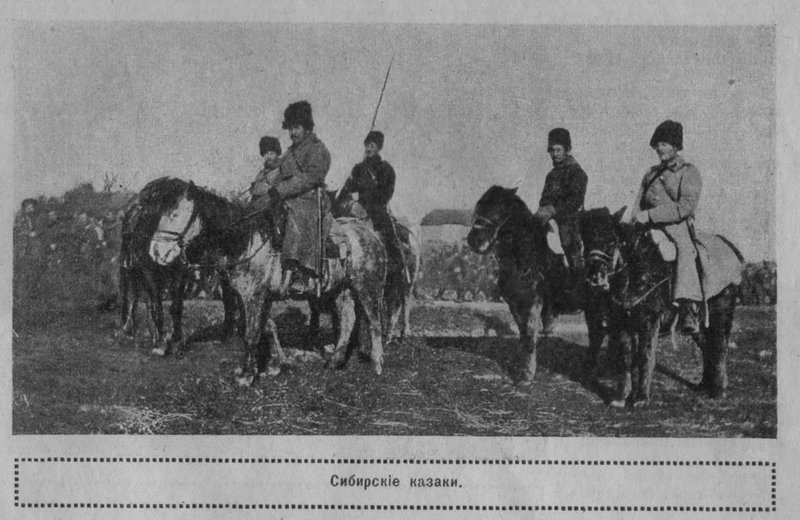

А 2-го января под Караурганом был окончательно разгромлен турецкий 11-й армейский корпус и захвачено более 1 тыс. пленных (52-й и 54-й пехотные полки, остатки 98-го и 99-го пехотных полков). 4-го января, в последний день операции, у Еникея была разгромлена 32-я пехотная дивизия и вновь взято много пленных (только от конной атаки казаков-сибиряков - 300 человек).

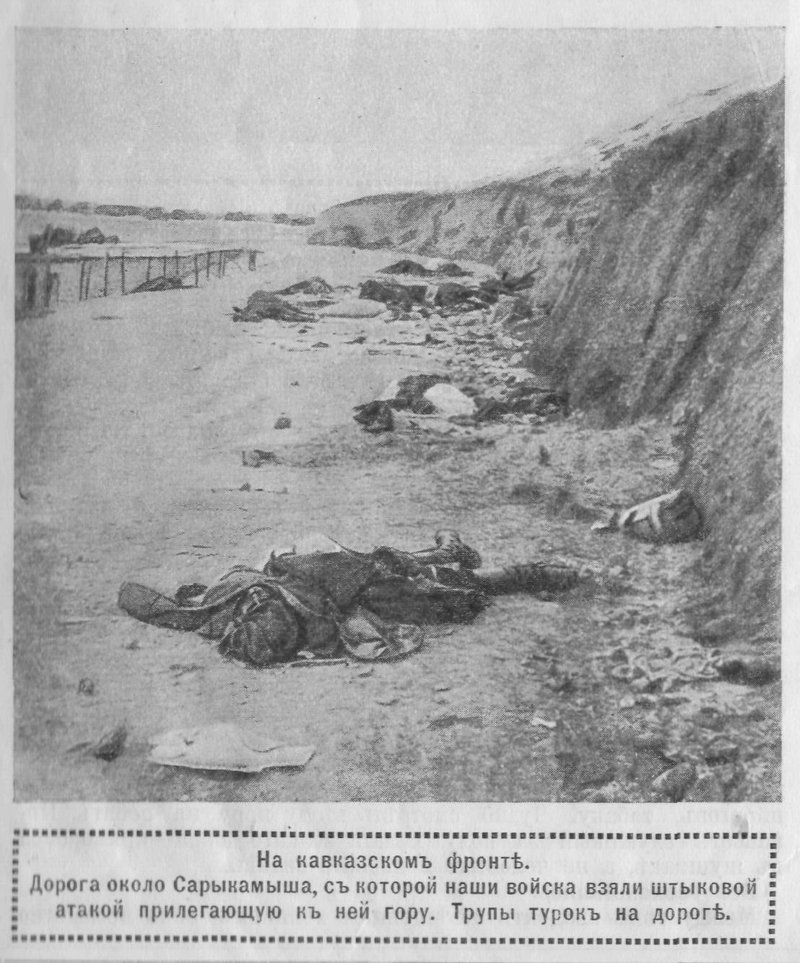

Только в окрестностях собственно Сарыкамыша весной 1915 г. было похоронено 28 тыс. турок и 13 тыс. животных.

Характеризуя потери противника в этой операции, газета «Отклики Кавказа» писала: ««При взятии в плен под Сарыкамышем командира 9-го корпуса Исхан Паши при нем была найдена ведомость с перечислением полков и батальонов, уцелевших из состава 5 корпусов к концу Сарыкамышских боев и с указанием численного их состава. Эта ведомость устанавливает, что к концу Сарыкамышской операции 9-й корпус фактически перестал существовать, т. к. во всех трех дивизиях осталось 900 боеспособных нижних чинов».

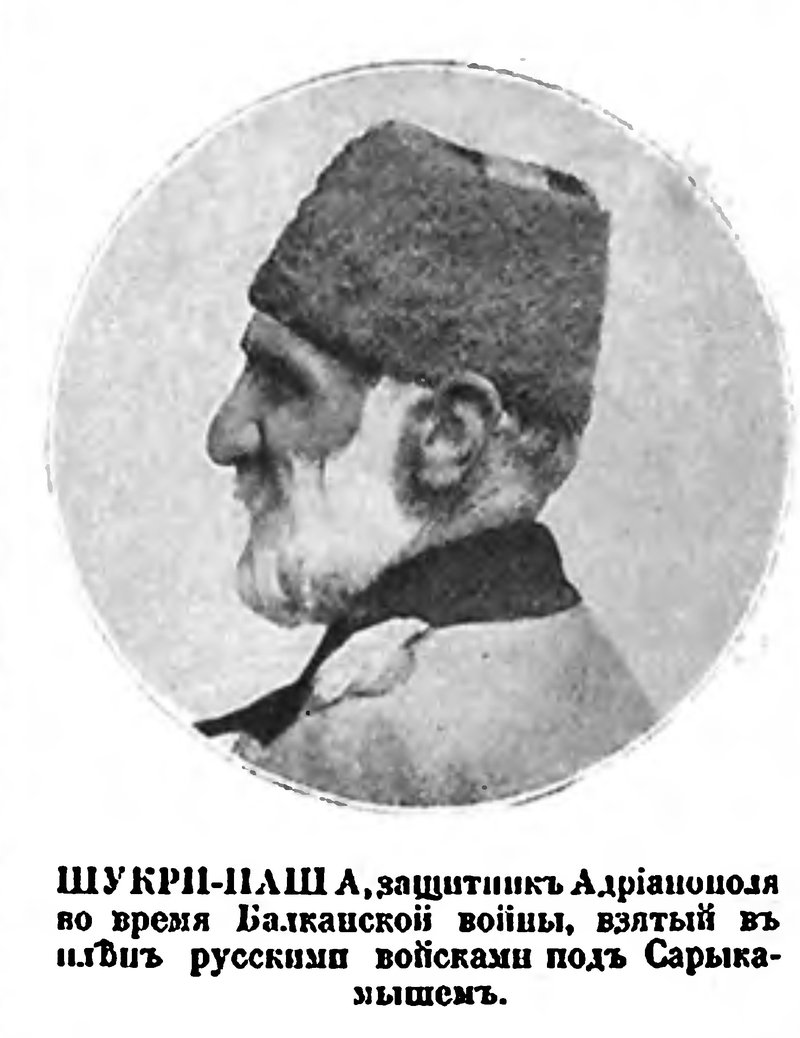

В плен были захвачены: командир корпуса генерал-майор Исхан-паша, начальник 17-й пехотной дивизии генерального штаба полковник Тахир-бей, начальник 28-й пехотной дивизии генерального штаба полковник Эдхем-бей (принявший командование дивизией у раненого полковника Амираза-бея), начальник 29-й пехотной дивизии генерального штаба полковник Ариф-бей. Попали в плен также начальники штабов трех дивизий и начальники штабов двух корпусов – 9-го (генерального штаба подполковник Сеид-бей Гусейн-паша) и 10-го (генерального штаба майор Люфти-бей). Были пленены и офицеры штаба 3-й турецкой армии майоры Нусух-бей, Измаил Хаки-бей, капитаны Ахмет-Хильми ефенди, Юссуис-бей.

Исхан-паша характеризовался в русской прессе следующим образом: «Пленный турецкий генерал производит впечатление прежде всего высоко интеллигентного человека. … генерал прекрасно владеет французским языком. Носит генеральскую тужурку, сверх которого одета простая походная шинель, не имеющей на себе никаких признаков, отличительных генерала от любого солдата» . Также «Исхан Паша, на вид весьма скромный старик, все время находится в кругу своих ближайших соратников, подполковника Шериф бея и капитанов Мемет бея и Зыя бея. Пленники, видимо, чувствуют себя довольно спокойно, и вступают в разговор, выражая свое сожаление, что не могут свободно объясняться по-русски. Сам Исхан Паша совершенно не владеет русским языком. Шериф бей, беседуя с публикой, рассказал о своем пленении. Все им передаваемое сходится с сообщенным в агентских телеграммах».

Летом 1915 г., находясь в Чите, генерал бежал из плена, но на действительную военную службу вернуться ему не удалось.

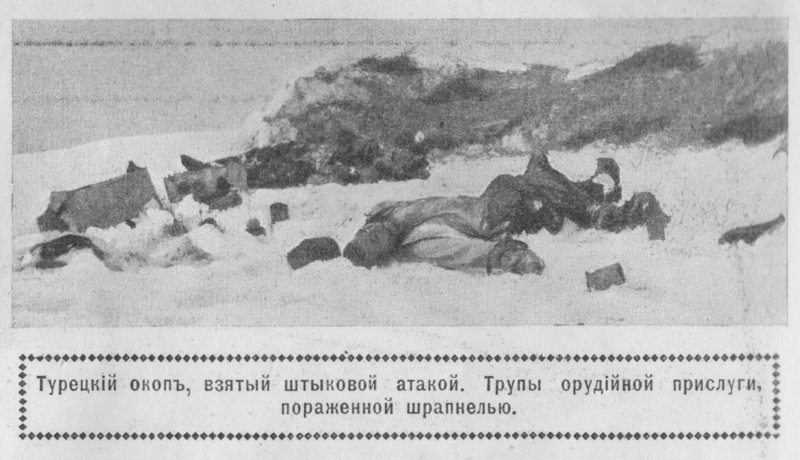

В ходе Сарыкамышской операции турки потеряли еще одного генерала - 19-го декабря у селения Верхний Сарыкамыш. Селение упорно оборонялось турками три дня, а затем после артподготовки было взято штыковой атакой.

Таким образом, общие потери турок в Сарыкамышском сражении составили 60% от группировки (из них более 13% пленными).

Погибла одна из трех турецких армий в составе Действующей армии Оттоманской империи к началу войны – т. е. была выведена из строя треть ее вооруженных сил.

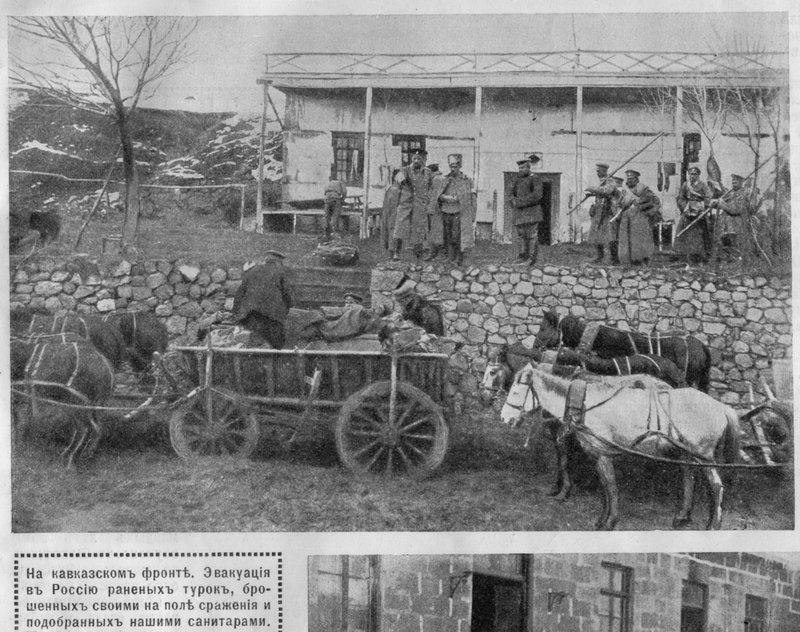

Преследование противника и бои в январе-феврале 1915 г. значительно увеличили численность турецких военнослужащих, находящихся в русском плену. Так, к 18 февраля 1915-го было эвакуировано во внутренние губернии России свыше 18 тыс. турецких пленных, в т. ч. 4 паши, 337 офицеров, 17765 аскеров, гамидие и четников.

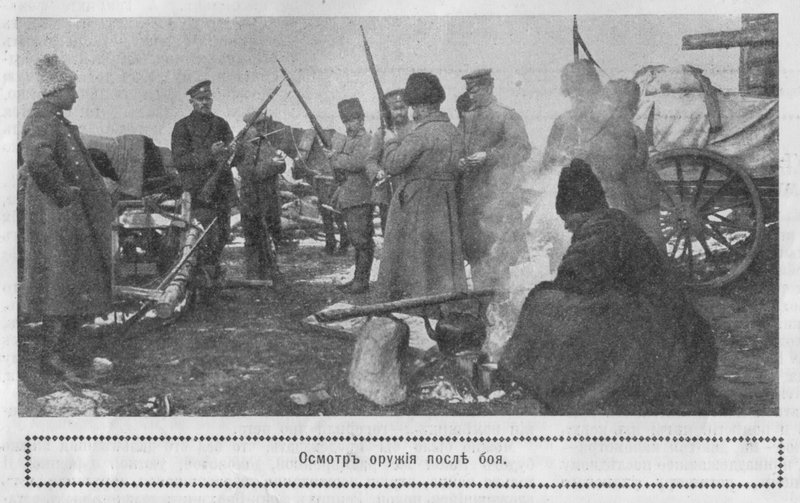

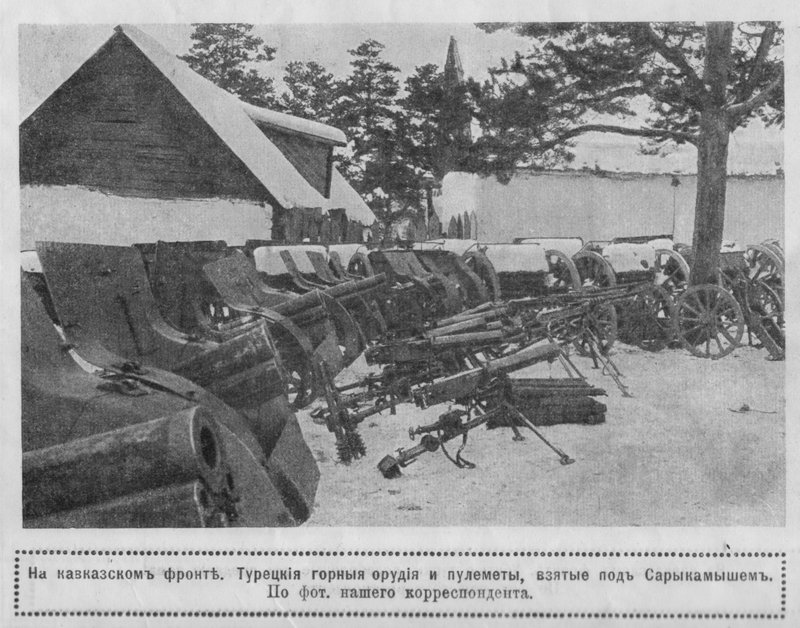

Говоря о захваченной у противника артиллерии, необходимо отметить, что 19-го декабря были захвачены 6 горных орудий и 14 пулеметных вьюков, а 20-го декабря – 4 пулемета и 4 горных орудия.

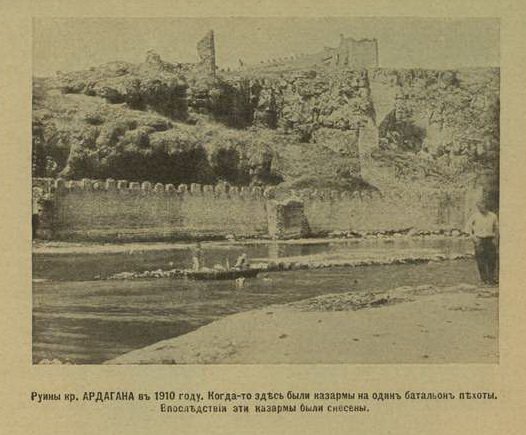

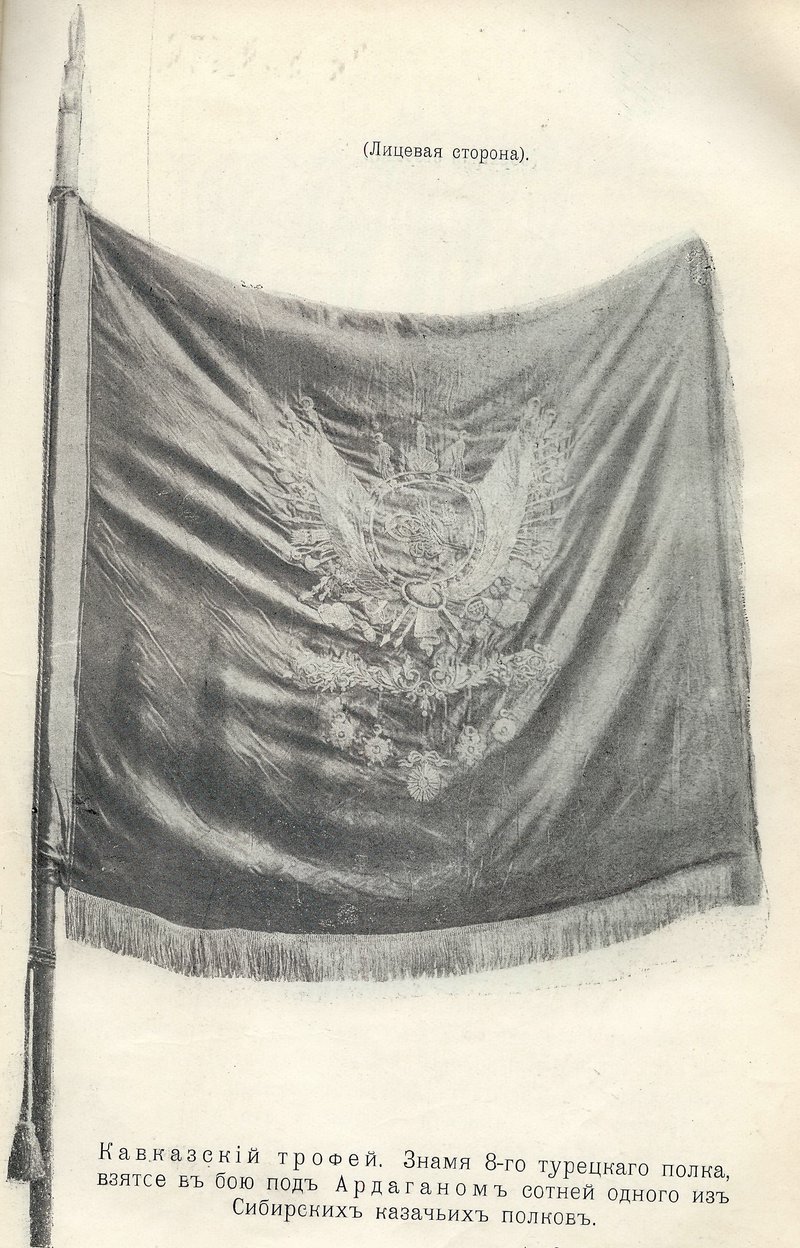

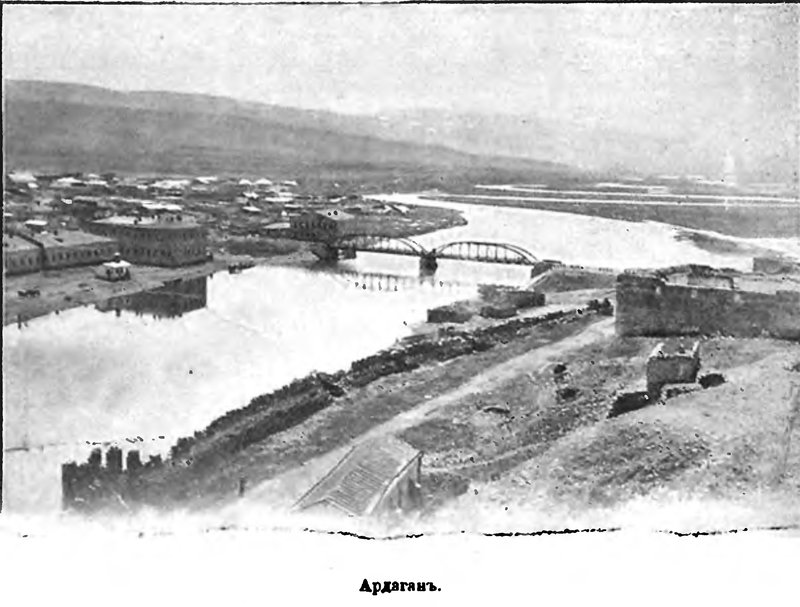

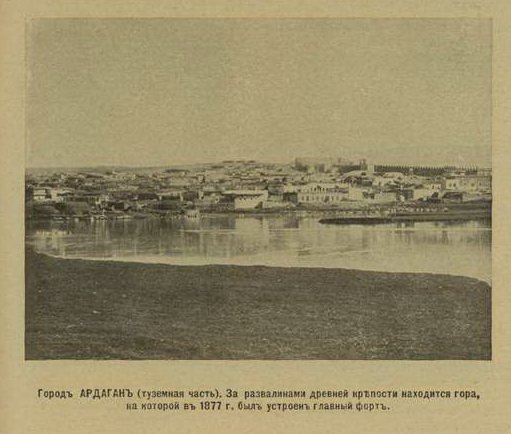

21-го декабря 1-й Уманский полк Кубанского казачьего войска под дер. Караурган, атакуя в глубоком снегу, взял 8 орудий. Сибирская казачья бригада, проведя знаменитую атаку под г. Ардаганом, захватила 2 орудия.

28-го декабря под Караурганом были захвачены 2, а на следующий день – «много» орудий. 2-го января русские части обнаружили части от орудий, разобранных турками, а 4-го января – 2 пулемета на вьюках.

В период Сарыкамышской операции было захвачено и первое турецкое знамя – знамя 8-го пехотного полка турецкой армии. Речь идет о знаменитой конной атаке 1-го Сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка под Ардаганом 21-го декабря 1914 г.

Казаки Сибирской казачьей бригады на Кавказском фронте.

В сумерках 21-го декабря на марше у города Ардаган под Сарыкамышем 8-й пехотный полк 3-й пехотной дивизии 1-го Константинопольского корпуса был атакован 1-м Сибирским казачьим полком Сибирской казачьей бригады. Не успевшие развернуться в каре для отражения конной атаки турецкие роты были смяты лавой сибирцев. В ходе ожесточенной ночной рубки и преследования полк противника был уничтожен. В плен попали 6 офицеров, врач и до 200 аскеров, на следующий день на месте боя русская пехота похоронила свыше 500 турецких трупов. Особенно жестокий бой был вокруг турецкого полкового знамени. Груды трупов на следующий день свидетельствовали, что турки дрались здесь геройски и почти все были уничтожены. Потери ермаковцев – 16 человек убитыми и 36 ранеными.

По воспоминанию очевидца, с захваченным знаменем противника произошел интересный эпизод: «Когда турецкое знамя перешло в руки казаков, они стали кричать: «Знамя! Знамя!». Услышал эти крики и командир полка. У него перехватило дух: неужто потеряно полковое знамя?! Э. А. Раддац (командир 1-го Сибирского казачьего полка – А. О.) обратился к командиру 3-й сотни, при которой оно находилось, есаулу Г. Н. Путинцеву с вопросом: «Где знамя?» Но Путинцев на время потерял управление своей сотней и не смог сразу дать ответа. Тревога усилилась. Но вот прискакал адъютант и доложил, что знамя на месте. А затем казаки доставили и трофейное, с большим полумесяцем и вышитыми письменами... Такие секунды не забываются. Недавний испуг Раддаца сменился восторгом. Это захваченное турецкое знамя стало началом его блестящей карьеры в годы Первой мировой войны».

Командир Сибирской казачьей бригады генерал-лейтенант П. П. Калитин.

Фактически казаки разгромили гвардейскую часть – ранее 8-й полк входил в состав константинопольского гарнизона. Захватил знамя (по воспоминанию участника боя) казак 3-й сотни Семен Колков, уроженец Атаманской станицы Омского уезда (но в официальном документе значится Артемий Савельев ). Проявивший инициативу командир 4-й сотни (сотни, бывшей на острие атаки) 1-го Сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка Вячеслав Иванович Волков был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.

Имеется следующее описание этого знамени: «Малиновое, шитое золотом… С него имелась фотография…».

Ардаганский трофей сибирских казаков.

О фактическом уничтожении 3-й армии в Сарыкамышской операции свидетельствовал и германский генерал кавалерии, маршал Турции, германский уполномоченный при турецком Верховном командовании (одновременно командующий 1-й турецкой армией) О. Лиман фон Сандерс: «… операция … закончилась уничтожением этой армии, которая из турецких оперативных coединений первой вступила в мировую войну».

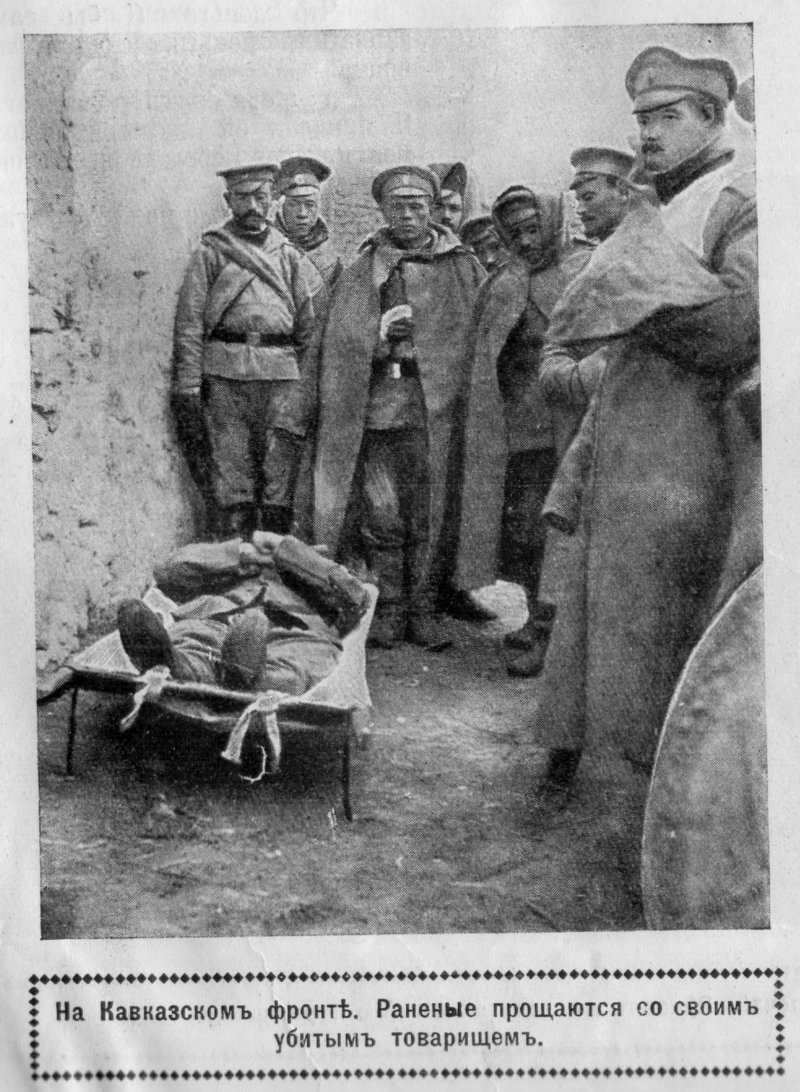

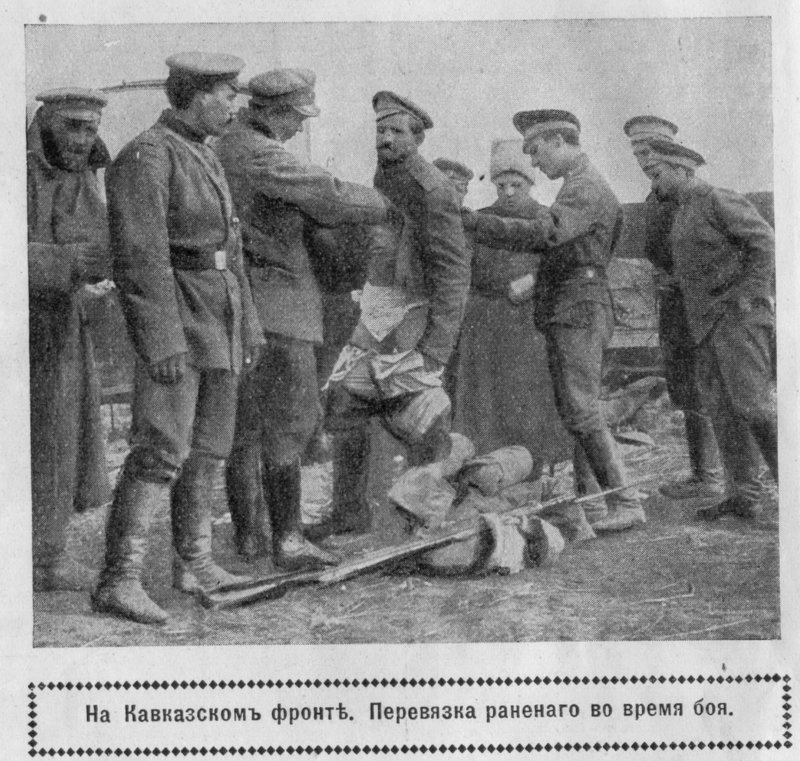

Русские потери в операции – более 20 тыс. убитых, раненых, больных и свыше 6 тыс. обмороженных; особенно пострадал командный состав, в основном убитыми.

Победа вызвала резонанс среди первых лиц союзного командования Антанты.

Главнокомандующий французской армией Ж. Жоффр в телеграмме на имя русского главкома великого князя Николая Николаевича писал: «Прошу Ваше императорское высочество принять горячие поздравления по случаю крупных побед, одержанных Кавказской армией. Неизменным и непрерывным усилием на всех театрах военных действий союзные армии подготавливают решительные победы будущего».

Главнокомандующий английской армией во Франции фельдмаршал Д. Френч также писал: «Счастлив получением радостного известия, которое Ваше императорское высочество изволили сообщить мне по телеграфу, - о двух блестящих победах 21 и 22 декабря, одержанных русской армией над превосходными силами турок. Прошу Вас принять мои искренние поздравления и передать oт имени всей британской армии Вашим победоносным войскам наше восхищение и полную уверенность в окончательном успехе наших армий».

Король Бельгии Альберт также отметил русскую победу: «С великой радостью узнал об успехе Вашей доблестной кавказской армии. Благоволите передать ей от имени моего и моей армии горячие поздравления с блестящей и решительной победой».

Результатами сарыкамышской победы стали упрочение положения России на ТВД, приобретение русскими войсками чувства превосходства над турецкой армией, их выход на позиции для дальнейшего наступления.

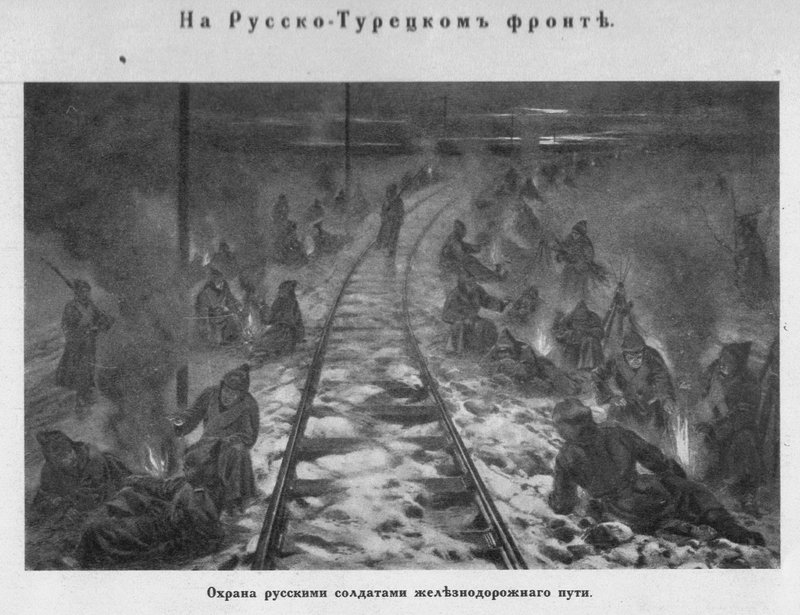

Русский Кавказский фронт приковал к себе 11 турецких пехотных дивизий (еще 5 в это время находились на других фронтах) – т. е. 69% активных пехотных дивизий действующей армии Оттоманской империи.

Причем Кавказская армия при минимуме первоочередных войск (4 дивизии) оттянула на себя 11 кадровых турецких дивизий и сильно их обескровила, чем была оказана неоценимая помощь союзникам – прежде всего англичанам. Благодаря сарыкамышской победе произошло усиление турецких войск, действующих против Кавказской армии, что облегчило действия англичан в Месопотамии и в районе Суэцкого канала.

Для русских войск в Европе Кавказский фронт был «донором», выделяя новые формирования для борьбы с немцами и австрийцами. 2 корпуса, которые были направлены на австро-германский фронт в начале войны, были дополнены еще 1,5 корпусами – обстановка позволяла это сделать.

Используя результат сарыкамышской победы, в марте-апреле 1915 г. по распоряжению Ставки осуществлялось сосредоточение сил и средств, необходимых для проведения планирующейся десантной операции в Проливах: 5-го Кавказского (сформированного из частей Кавказской армии, высвободившихся после Сарыкамышской операции) и 2-го армейского корпусов, начавших сосредоточение в черноморских портах. Общее руководство операцией возлагалось на командующего 7-й армией генерала от артиллерии В. Н. Никитина. Но неблагоприятная для русских войск оперативно-стратегическая обстановка весной - летом 1915 года предопределила использование этих войск для других целей.

Крах турецкого «блицкрига» привел к перелому и захвату стратегической инициативы на Кавказском ТВД русской армией уже с начала 1915 г. И эту инициативу Россия удерживала в течение всей войны. Турецкие войска на Кавказском ТВД на полгода потеряли способность к активным действиям.

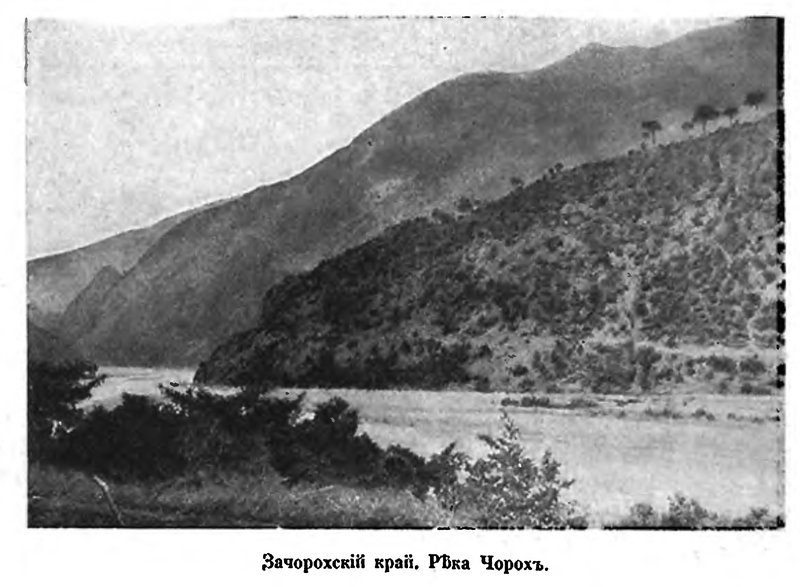

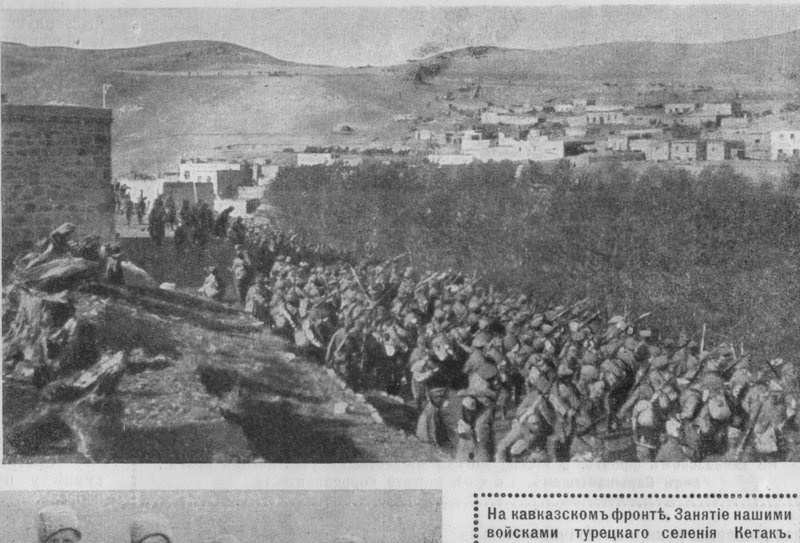

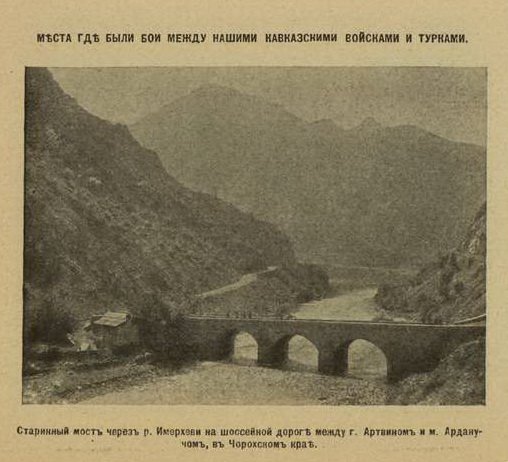

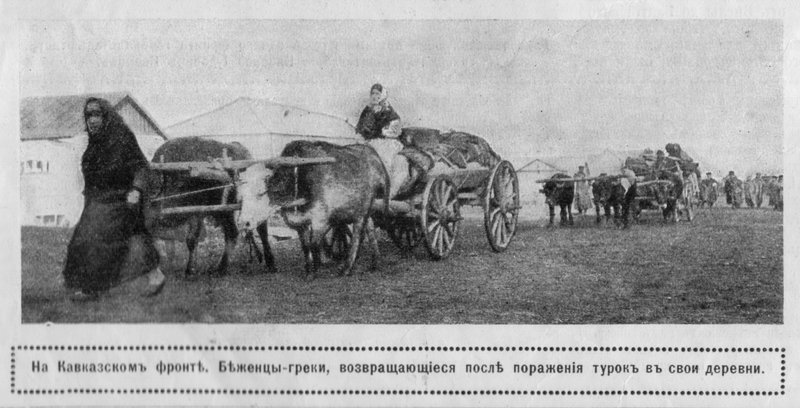

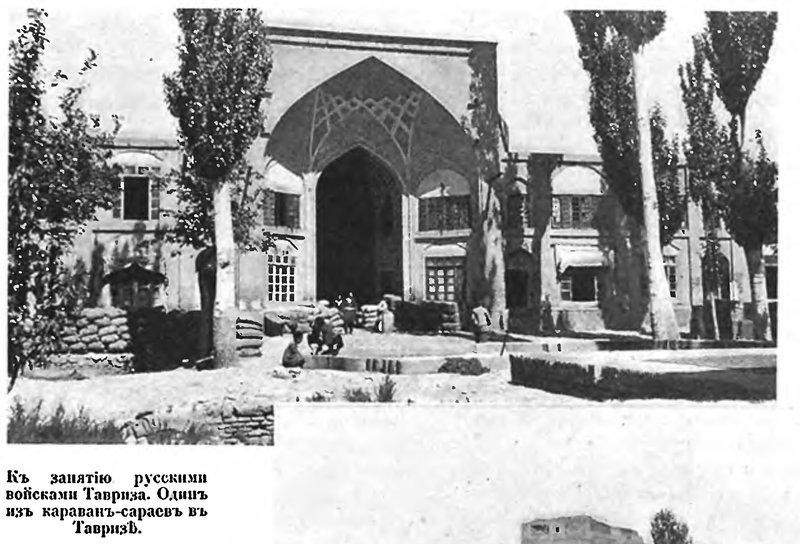

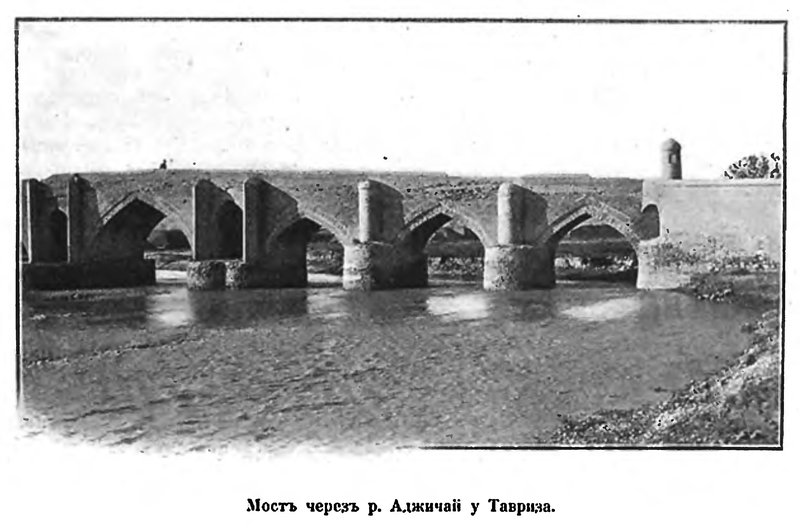

После завершения Сарыкамышской операции 17 января 1915-го русские войска взяли г. Тавриз, в феврале - марте очистили от противника Чохорский край.

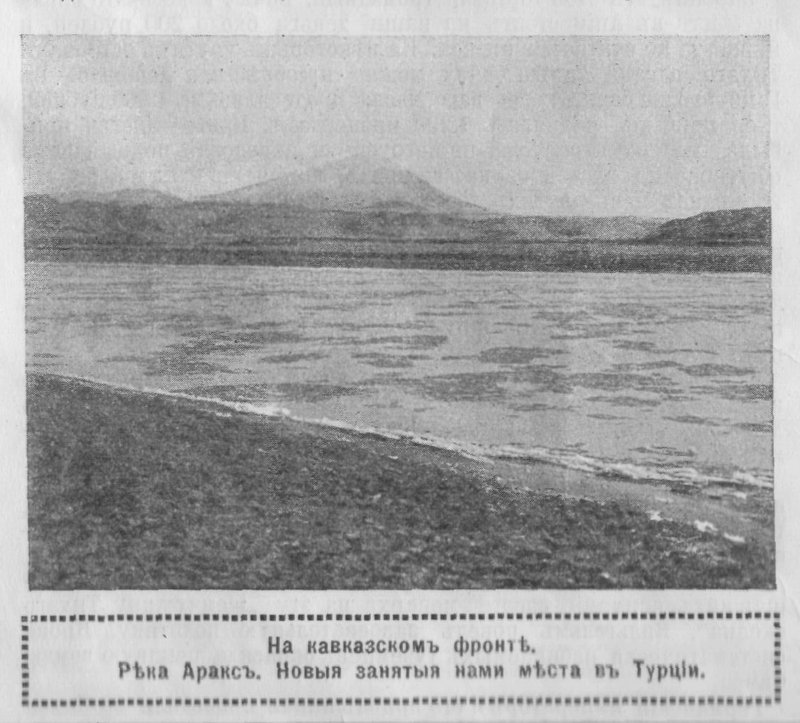

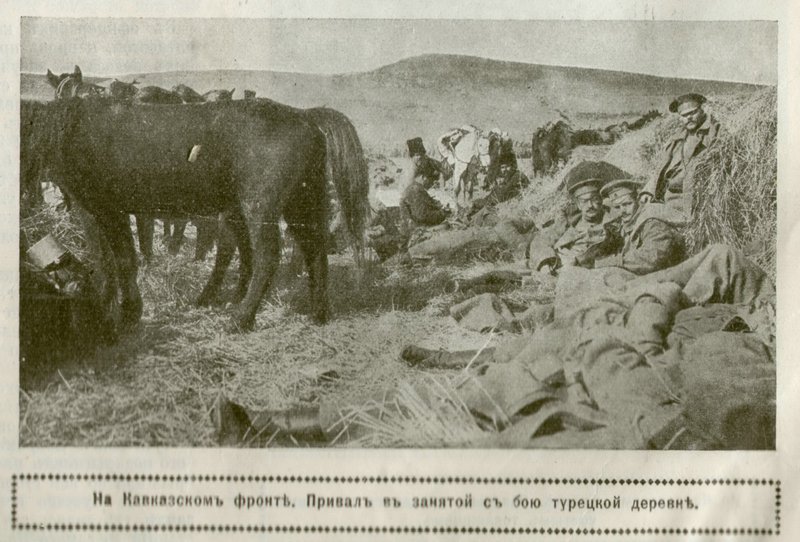

Война перешла на территорию Турции.

Продолжение следует

Автор: Олейников Алексей Владимирович