Фото-видео

О протезах и средствах помощи увечным воинам русской армии в годы Первой мировой войны

Как известно, проблема адаптации инвалидов, потерявших (прежде всего) конечности и (или) зрение - встала в годы Первой мировой войны в полный рост. О социальной помощи увечным воинам русской армии и о некоторых средствах и формах адаптации их к нормальной жизни - нам расскажут фото ниже.

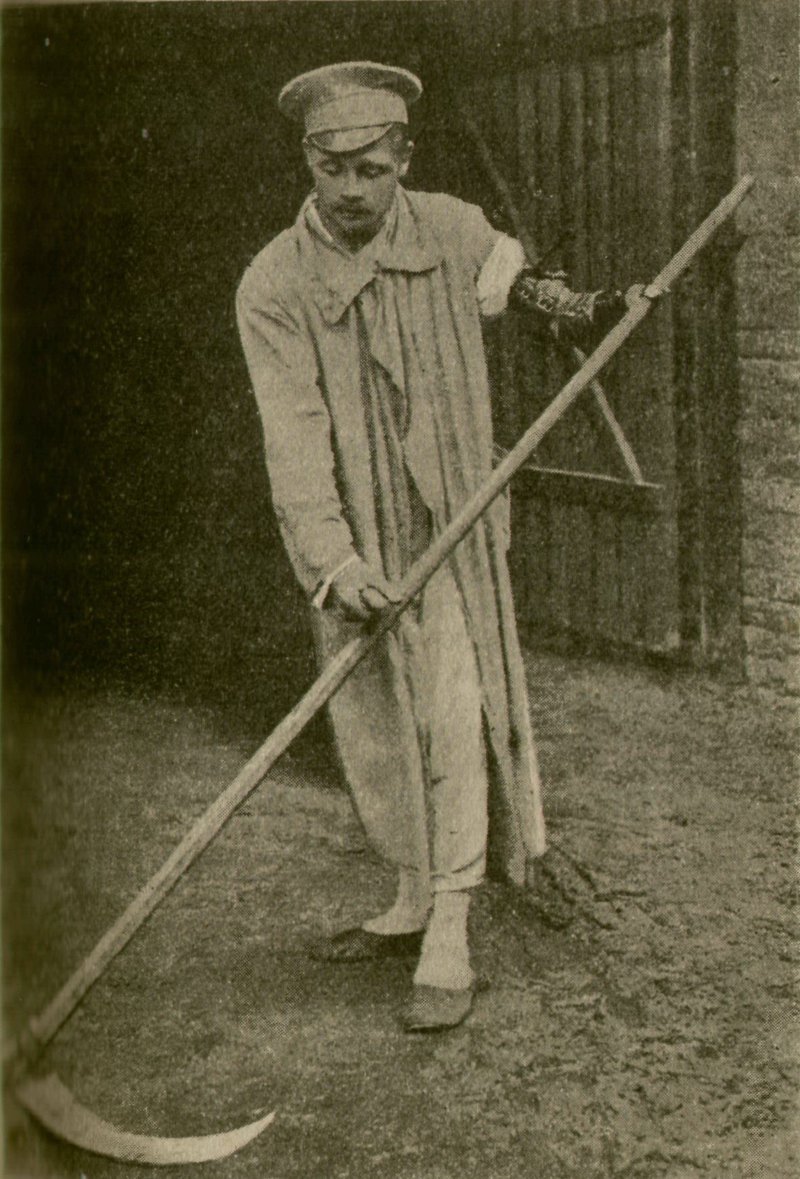

Этот безрукий солдат-инвалид не утратил способности косить - благодаря протезу левой руки. Протез изготовлен в Харьковской областной протезно-ортопедической мастерской Всероссийского Земского Союза.

А этот безрукий солдат-инвалид при помощи протеза левой руки выполняет земляные работы. Протез также изготовлен в Харьковской областной протезно-ортопедической мастерской Всероссийского Земского Союза.

На этом замечательном фото мы видим безногого казака станицы Слепцовской Максима Шуликина за косьбой. Причем это не постановочное фото - казак сфотографирован во время реального покоса. М. Шуликин имел протезы обеих ног.

В Петрограде существовало "Общество вспомоществования калекам, обучающимся мастерству и ремеслам": во многом благодаря его трудовой деятельности был налажен выпуск протезов и бандажей для раненных русских воинов. Оно возникло еще в начале 1900-х гг. и было учреждено известным врачом-хирургом И. И. Чарномской. Благодаря энергии учредительницы удалось создать при Максимилиановской лечебнице особую мастерскую дня обучения инвалидов ортопедическому делу. Во время Русско-японской войны мастерская и стала впервые работать на раненых воинов.

В годы Первой мировой войны в числе учеников и сотрудников И. И. Чарномской появляются воины, побывавшие в огне Великой войны, утратившие работоспособность и вновь нашедшие ее.

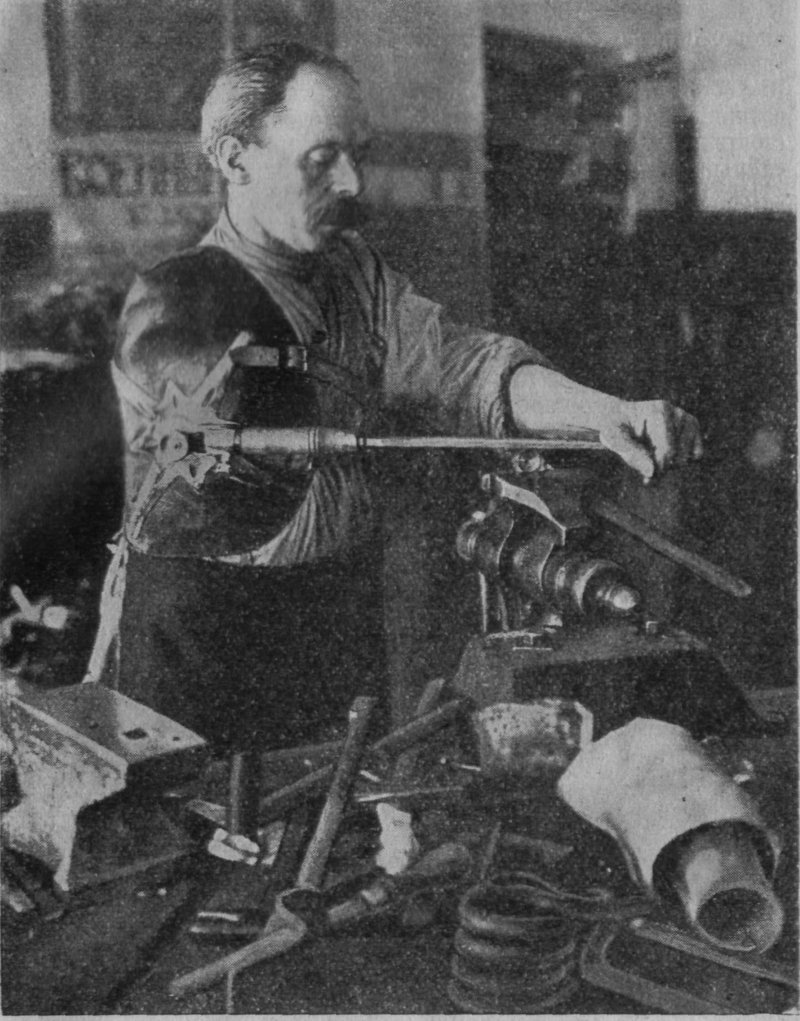

В обстановке мирного труда в Максимилиановской мастерской каждый день стучали молотки, визжали напильники, гудели токарные станки, а люди в белых фартуках (в большинстве безрукие и безногие) с механическими приспособлениями на культях рук и на туловище, изготавливали искусственные руки, ноги, костыли и бандажи для товарищей по несчастью.

В ортопедическом отделении Максимилиановской лечебницы в Петрограде: изготовление протезов и бандажей. У стены - учредительница благого дела И. И. Чарномская.

Это была, в полном смысла слова, "идейная мастерская" - нацеленная на помощь ближнему своему. Общество было принято под покровительство Великой Княгини Ольги Александровны, а Особая Комиссия Верховного Совета ассигновала Обществу значительную сумму на его нужды и выдавала ежегодную субсидию на расходы по обучению увечных воинов и на их лечение. Мастерская Общества, по благоустроенности и оборудованию, стала образцовой. Протезное дело было поставлено настолько хорошо, что в Общество поступали заказы на протезы из разных уголков России. Кроме протезов, изготавливались различные приспособления: бандажи, корсеты для больных. Руководителями и инструкторами в мастерских состояли также инвалиды. Большая часть изделий требовала для изготовления особой ловкости и аккуратности - и это делалось людьми, лишенными привычного рабочего аппарата.

В ортопедическом отделении Максимилиановской лечебницы. Слесарь с ампутированной правой рукой при помощи специального приспособления изготавливает металлические части для протезов.

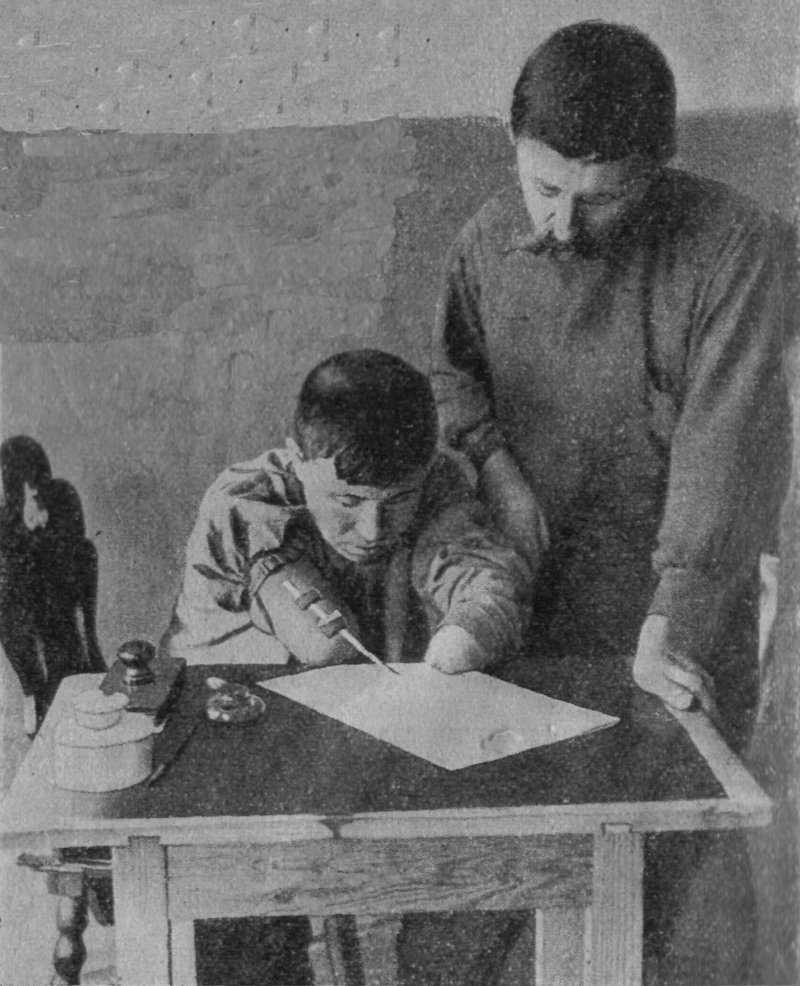

Инвалид-труженик имел свои особые "руки": в виде целой системы различных приспособлений, которые прикреплялись к ампутированным конечностям и при наличии соответствующих навыков восполняли работу живых членов тела. При помощи таких же приспособлений увечные самостоятельно пили, кушали и даже писали. Здесь стоит отметить изобретение руководителя сапожно-ортопедической мастерской П. М. Филиппова, позволявшее инвалидам легко и удобно держать и захватывать даже небольшие предметы: ложки, вилки, карандаши и т. д. Среди безруких мастеровых имелись даже музыканты, ухитряющиеся играть на гитаре.

При мастерских имелся особый врачебный отдел - нацеленный на борьбу с хроническими заболеваниями - и, благодаря субсидии Верховного Совета, он функционировал с применением новейших технических средств лечения.

В Убежище для увечных воинов при Максимилиановской лечебнице. Солдат с ампутированными руками пишет письмо. Возле него - изобретатель приспособлений для письма и еды П. М. Филиппов.

Еще поразительнее было участие, проявляемое обществом и государством к особой категории увечных воинов - слепым.

Современная война, с ее небывалыми средствами и способами разрушения, давала значительный процент ослепших воинов. Ранения разрывными пулями, повреждения от ядовитых газов, наконец, даже такие факторы, как плохое питаниe и переутомление давали большой процент потери зрения. Ни в одну предыдущую войну не возвращалось из вражеского плена такого количество слепцов, как в Первую мировую: ужасные ycловия германского плена, голод, болезни и всевозможные истязания последовательно превращали (во многих случаях) людей в слепых калек.

В России в отдельных городах появились особые убежища и патронаты для слепых. Видное место в этой области принадлежало Петроградскому Комитету для помощи ослепшим воинам. В ноябре 1915 года Комитет открыл два убежища на 25 человек каждое. Одно из них было предназначено для здоровых слепцов (ремесленное), а другое - для слабосильных (у Александро-Невской лавры).

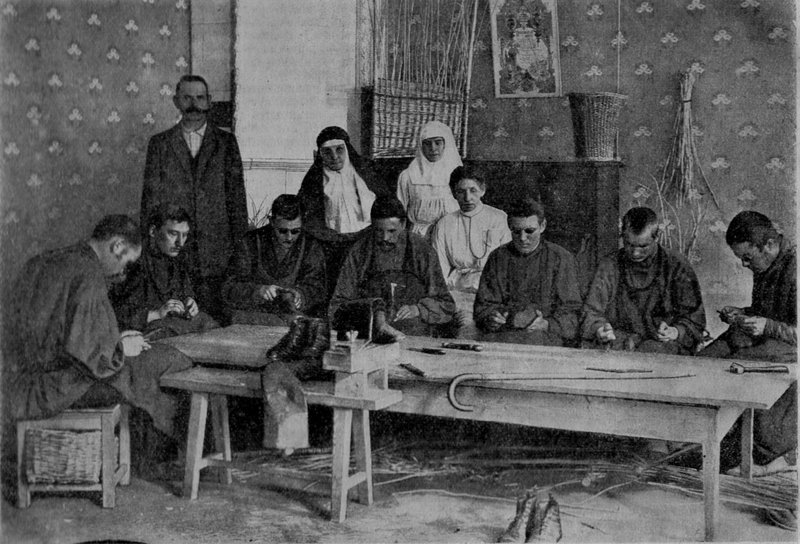

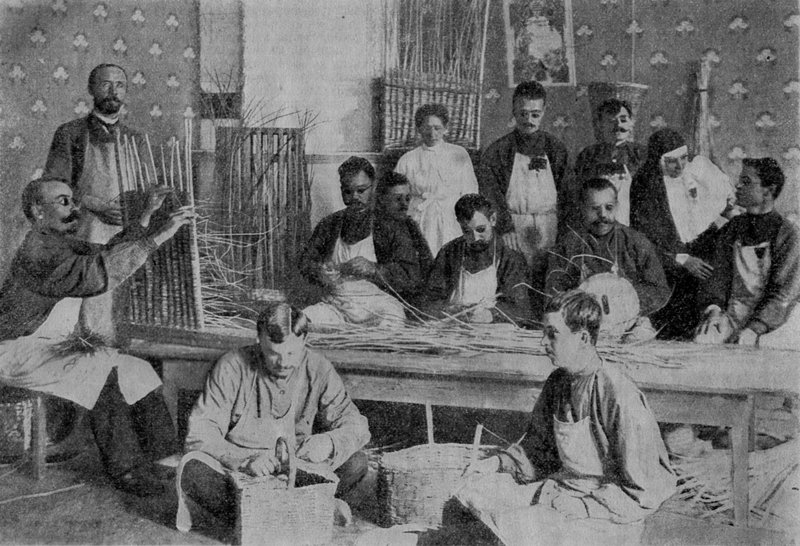

В ремесленное убежище принимались ослепшие воины, желающие обучаться ремеслам: сапожному, щеточному и корзинному. Занятия здесь были обязательны и велись ежедневно под наблюдением инструкторов. Общий режим в убежище предполагал 8 часов на труд, и 3 часа на обед, отдых и прогулку.

Одна из учредительниц убежища для ослепших воинов, понимая, как тяжело слепому человеку обучиться сапожному ремеслу, пригласила на должность инструктора сапожника, согласившегося проработать день с завязанными глазами. Это дало ему необходимый опыт.

В Убежище для ослепших воинов. Шитье сапог.

Корзинное ремесло также давалось не сразу. Но все проблемы были преодолены. Заказов было много - и инвалиды были обеспечены и трудом, и заработком.

Убежища для слабосильных предполагали менее продолжительные занятия и более легкие ремесла. Эти инвалиды работали лишь 2 - 3 часа в течение дня. Работа их заключалась в изготовлении щеток, швабр и т. п., также под наблюдением инструкторов. В целом, обращение с щетиной (щеточное ремесло) весьма успешно развивало осязание.

Инструктор же по сапожному мастерству вел обучение столь удачно, что уже через 6 месяцев (в апреле 1916 г.) на выставке работ увечных воинов в залах "Собрания армии и флота" в Петрограде присутствовали и работы ослепших воинов.

Если сапожному мастерству обучал зрячий инструктор, то корзинному - слепой инструктор.

В Убежище для ослепших воинов. Плетение корзин.

Три раза в неделю слепые воины в обоих Убежищах обучались пению и музыке (рояль, балалайка, гармонь). Причем, многие из них проявляли большие способности к музыке. Игре на рояле обучала слепая учительница. Много внимания уделялось обучению слепых по выпуклой брайлевской системе. Слепой учитель-инструктор занимался с воинами 3 раза в неделю - и многие научились "читать" руками, на досуге охотно читая книги.

Постоянная работа, разумно проводимый отдых, музыка и чтение поддерживали в инвалидах бодрость духа, и слепые воины жили спокойной дружной жизнью, в значительной мере примирившись со своей судьбой.

В Убежище для ослепших воинов. На прогулке.

1917 же год стал свидетелем того, что увечные воины оказались пригодны даже для выполнения некоторых военных задач. Предпосылкой чему стала качественная ортопедическая техника, протезы и пр.

20-й век шагнул в этом отношении далеко вперед.

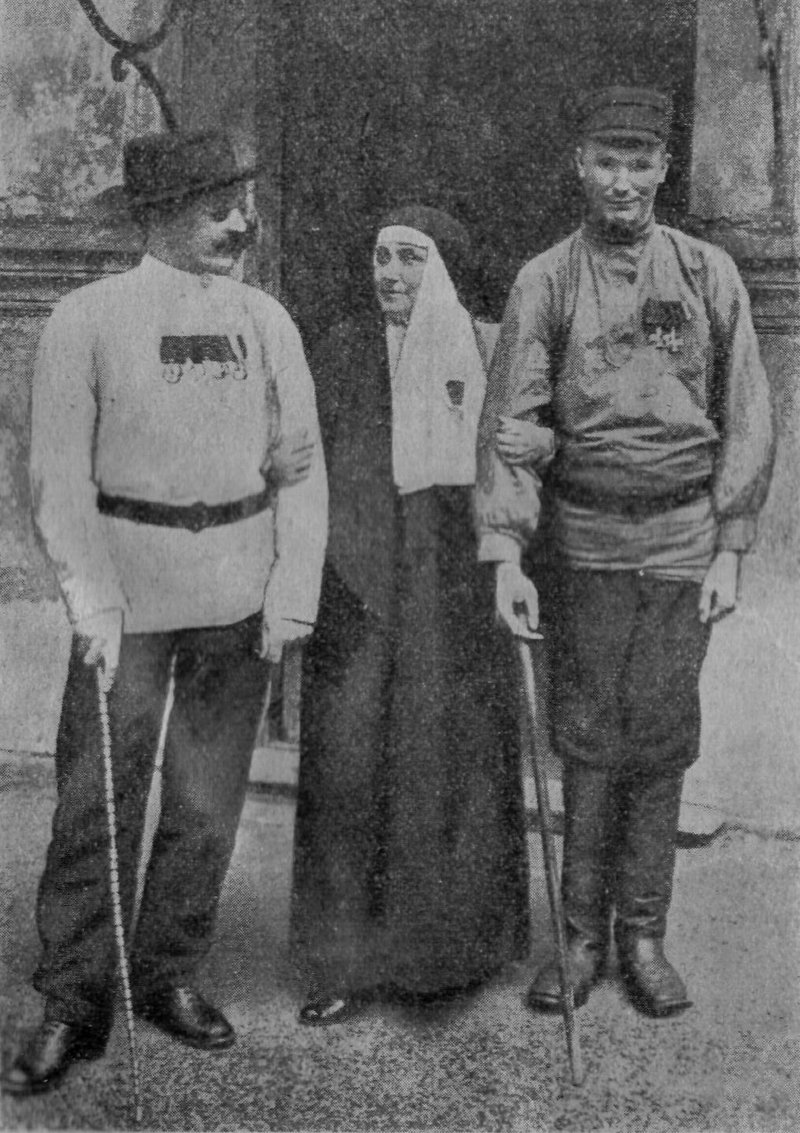

Запись в отряд добровольцев - увечных воинов.

Добровольцы-увечные воины - пулеметчики на занятиях. Среди них - 16-летний доброволец Ф. Т. Зорин, в строю на фронте с 1914 г., 4 раза ранен (14 ран), имел 2 Георгиевских креста и 2 Георгиевских медали.

Отряд добровольцев-увечных воинов. Большая часть - с искусственными ногами, руками и глазами. Почти все - георгиевские кавалеры и по несколько раз ранены. Всего - около 350 человек.

В центре сидят: 1) Начальник отряда штаб-ротмистр Стуканцев, ранен, георгиевский кавалер; 2) Помощник начальника прапорщик Л. А. Дрельник, ранен 4 раза, георгиевский кавалер, участник Русско-японской войны, был взят в плен при сдаче Порт-Артура и пробыл год в плену; 3} М. В. Исаев, хорунжий Кавказской туземной конной дивизии, был на фронте отравлен газами.

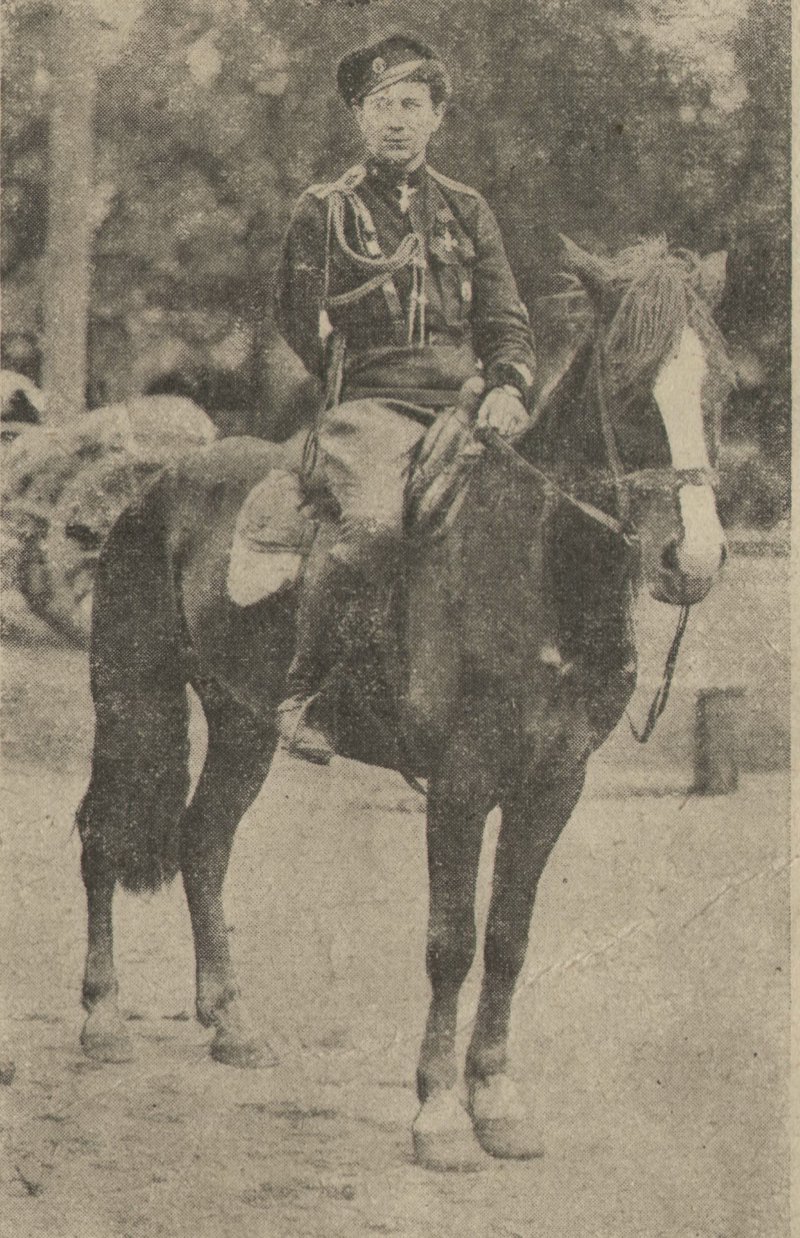

Доброволец—увечный воин кавалерист В. Р. Рахтман, георгиевский кавалер. Провоевав 9 месяцев, был 3 раза ранен, потерял в бою правую руку. И теперь вновь доброволец.

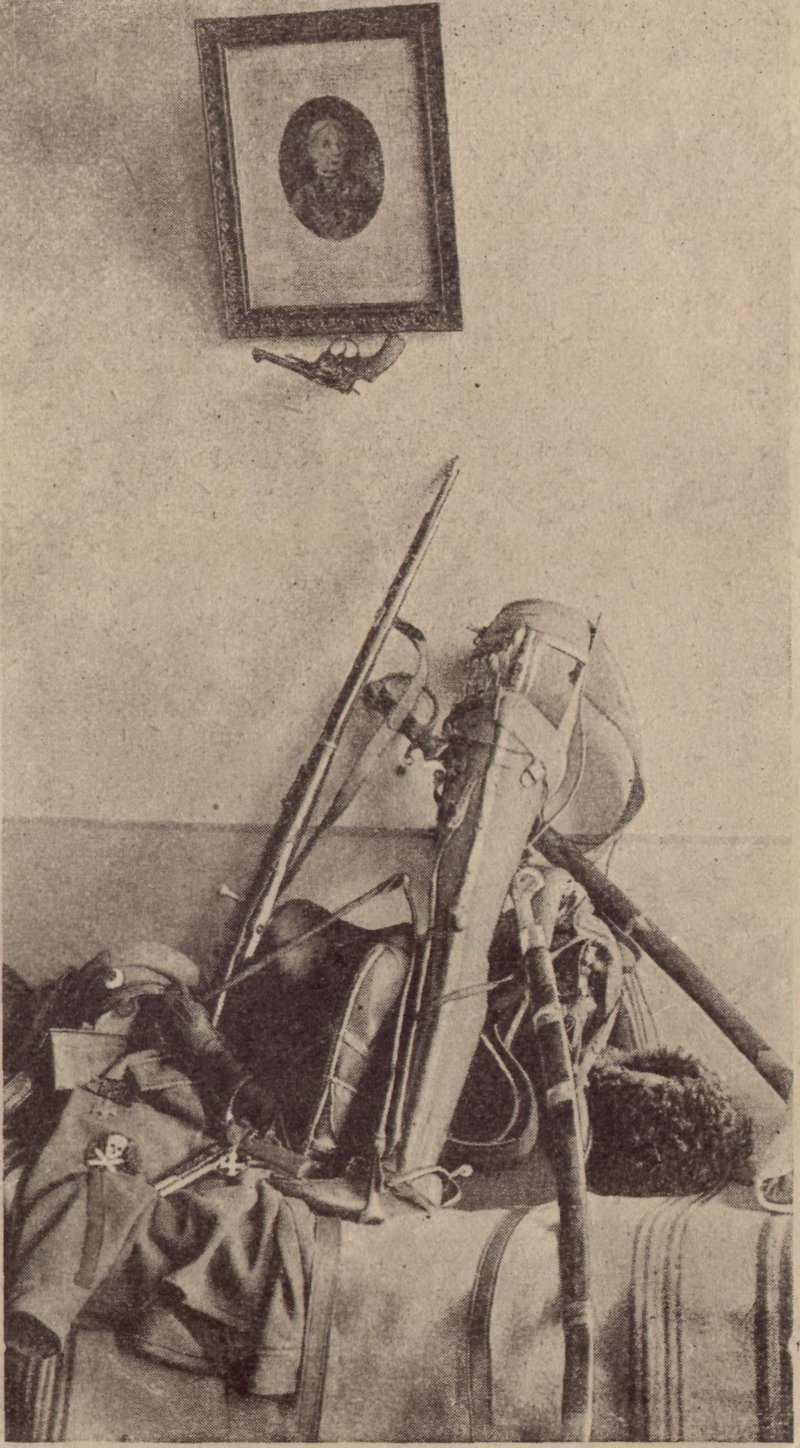

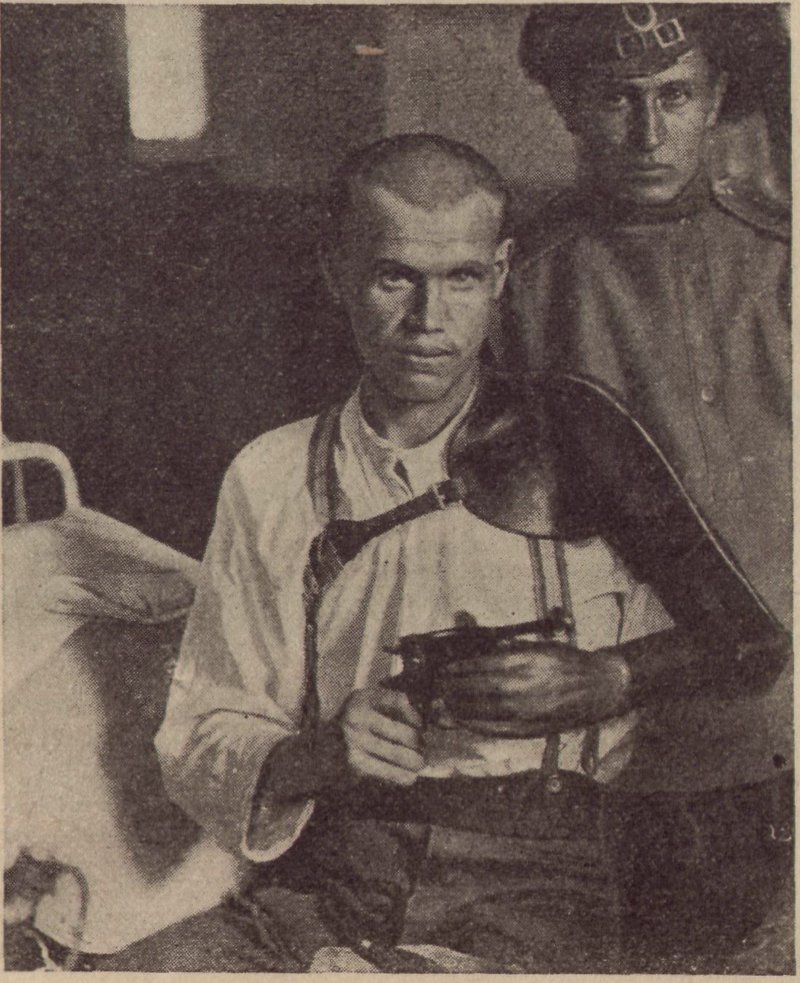

Снаряжение добровольца - увечного воина.

Доброволец - увечный воин.

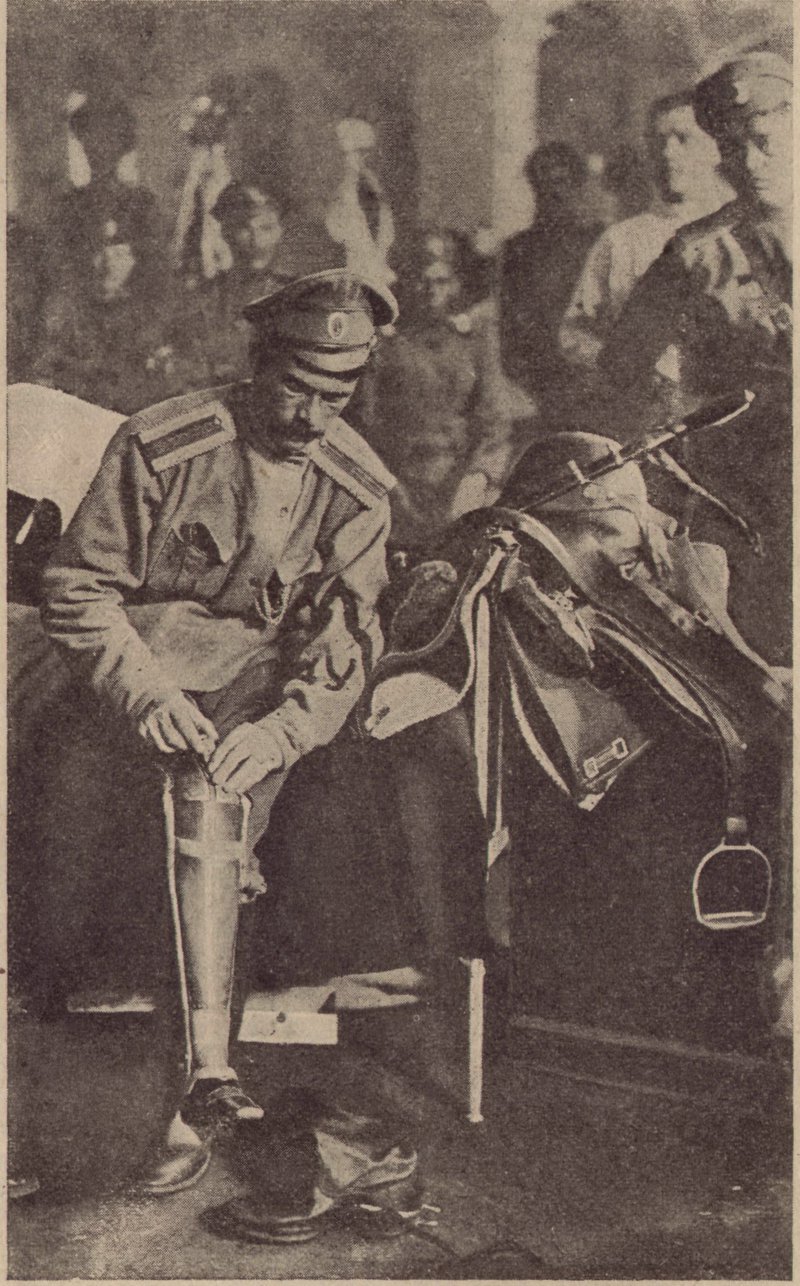

Доброволец-увечный воин - кавалерист, потерявший в бою правую ногу. Собирается на практические занятия (объездку лошади).

Автор: Олейников Алексей Владимирович