Тактика

Тактика на Кавказском фронте Первой мировой войны: о некоторых тенденциях и закономерностях

Уникальность оперативно-стратегического положения русской Кавказской армии в годы Первой мировой войны заключалась в том, при недостатке собственных сил и средств, почти всегда победоносная, эта армия не только выполнила и перевыполнила важнейшую стратегическую задачу, но и питала резервами германо-австрийский фронт. Операции армии – эталон мастерства в условиях мировой войны, воплощение суворовских принципов ведения боевых действий.

Командование Кавказского фронта. Третий слева в первом ряду – командующий Кавказской армией генерал от инфантерии Н. Н. Юденич; четвертый слева в первом ряду – главнокомандующий Кавказским фронтом и наместник на Кавказе генерал от кавалерии великий князь Николай Николаевич.

В ходе Сарыкамышской операции 9 декабря 1914 г. – 4 января 1915 г. соединениями Кавказской армии была ликвидирована попытка осуществления турецкого «блицкрига», что привело к перелому и захвату стратегической инициативы на Кавказском театре военных действий (ТВД) уже с начала 1915 г. И эту инициативу Россия удерживала в течение всей войны.

Блестящие операции 1915-1916 гг. (Евфратская, Огнотская, Эрзерумская, Трапезундская, Эрзинджанская) привели к тому, что доблестные войска Кавказской армии овладели первоклассной крепостью Эрзерум и рядом других городов и опорных пунктов, продвинувшись вглубь Турции почти на 250 км. 3-я и 2-я турецкие армии были разгромлены - в Эрзерумской, Эрзинджанской и Огнотской операциях, в то время как экспедиционный корпус генерала от кавалерии Н. Н. Баратова вышел к турецко-иранской границе.

В итоге Кавказская армия перевыполнила стоящие перед ней задачи, война была перенесена на территорию противника.

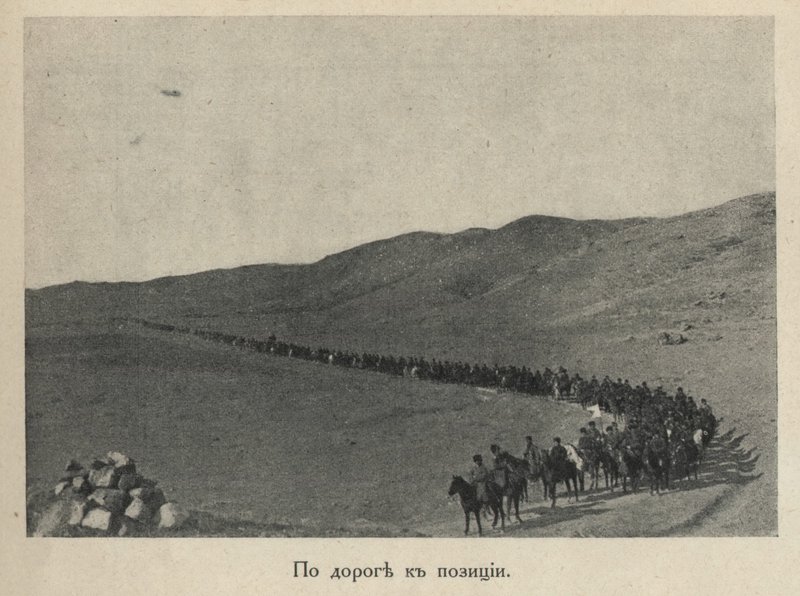

Движение батальона из резерва в боевую линию. Яркий пример того, какой отпечаток на уставные требования накладывали условия горной местности.

Война на Кавказском фронте в течение всей войны носила в основном маневренные формы, широко применялась кавалерия. Так, офицер 1-го Кавказского полка сотник Ф. И. Елисеев так описывал конную атаку под Мемахатуном (Эрзинджанская операция): «Два полка казачьей конницы в 1500 шашек неожиданно и без единого выстрела, почти в мгновение ока, появились перед турецкими позициями и понеслись на них в атаку. Это не застало турок врасплох. Ураганный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь они открыли немедленно со всех мест и гнезд их позиций. Артиллерийского огня от турок мы не ждали, так как думали, что если наша артиллерия не могла продвигаться по горам, то и турки свою артиллерию отправили глубоко в тыл. Кроме того, их артиллерия открыла по нам огонь во фланг, с юга, с вершин, отделявших ее от нас глубоким ущельем. От этого смешанного огня турок все мигом заклокотало, словно сало, брошенное на раскаленную сковородку» (Елисеев Ф. И. Казаки на Кавказском фронте 1914-1917. - М., 2001. С. 217.).

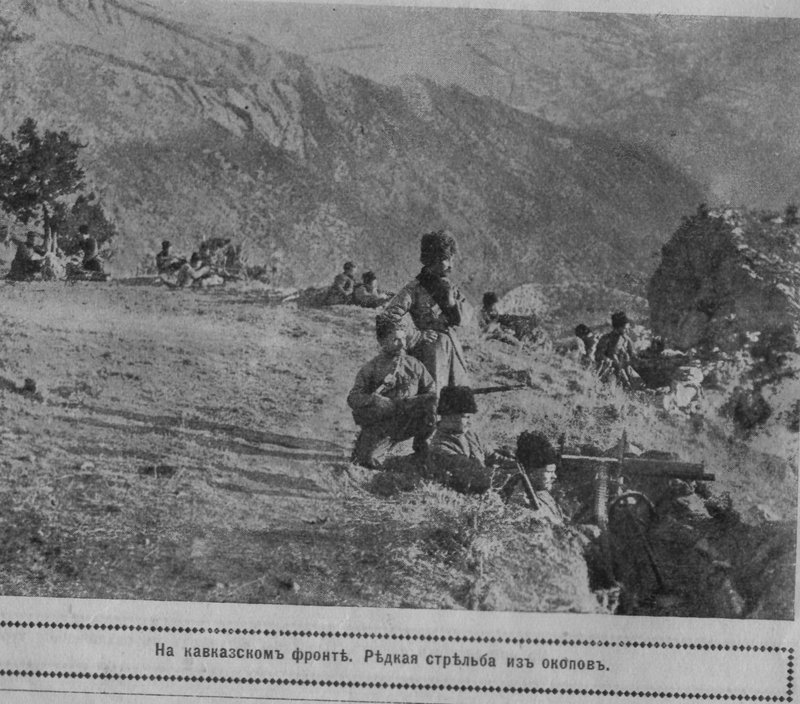

Ключевое значение на боевые действия на Кавказском ТВД накладывала специфика горной войны.

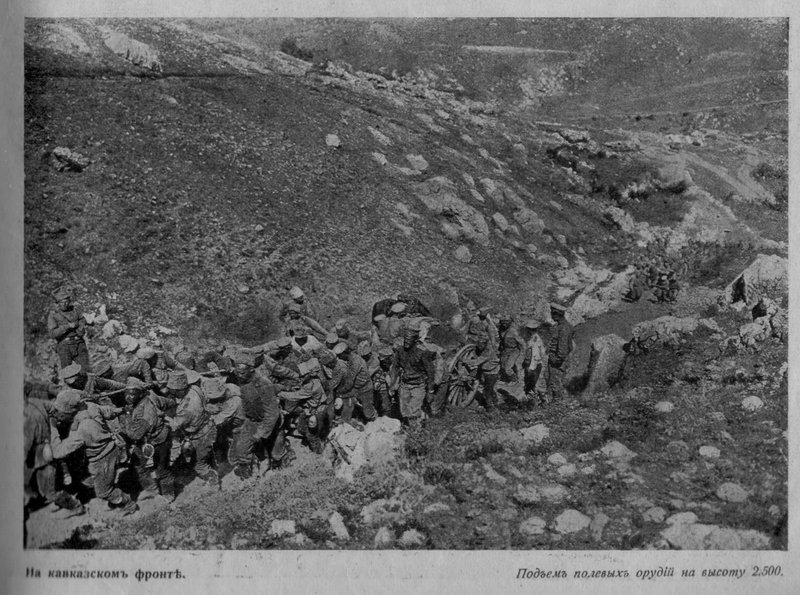

Взвод горной артиллерии в бою. В горах часто приходилось применять открытые позиции. Главное – занять господствующие высоты.

Война в горах характеризуется: трудной проходимостью дорог и троп, требующих затраты больших усилий и обладающих слабой пропускной способностью, труднодоступным рельефом местности, отсутствием достаточных по размерам и конфигурации участков для развертывания войсковых масс. Обилие скрытых подступов и мертвых пространств в горной войне сокращают потери и повышают боевую упругость малых частей, давая последним большую, чем на равнинах, тактическую самостоятельность.

Так, в 1916 г. 19-й кубанский пластунский батальон с дивизионом горной артиллерии успешно оборонял против превосходящих сил турок скалистый хребет Шайтан-Даг на 10-верстном (!) фронте.

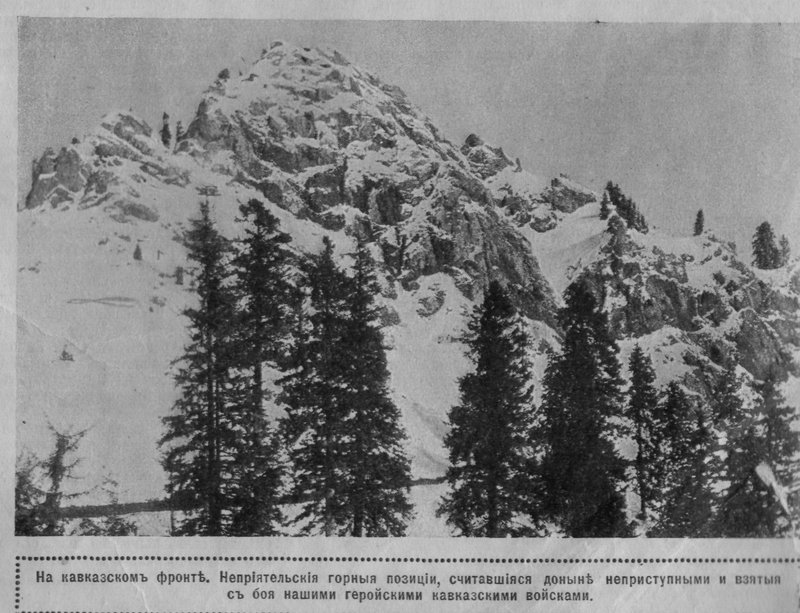

При боевых действиях в горной местности особое значение имели тактические обходы и охваты. Особенно сильное впечатление производило неожиданное появление даже мелких войсковых частей и подразделений на труднодоступных высотах и направлениях, которые считались противником неприступными.

Так, в августе 1916 г. турецкая 4-я пехотная дивизия вытеснила из района Равендуз отряд генерала Рыбальченко. Для выручки отряда был двинут небольшой сводный отряд из 500 казаков с 2 конно-горными орудиями - со стороны г. Урмии. Этот отряд, причем совершенно неожиданно для себя, вышел на коммуникации 4-й турецкой дивизии в Равендув - т. е. в тыл. Командир отряда спешил казаков, развернул свой отряд и сразу же открыл артиллерийский огонь по тылам турецкой дивизии. Одним из первых выстрелов был убит начальник дивизии. У турок от неожиданного появления противника в тылу началась паника. Казаки смело и решительно повели наступление, охватывая турок с флангов. Перешел в атаку и отряд Рыбальченко, в результате чего в плен попал не окруженный турками отряд, а турецкая дивизия.

Учитывая характер местности, для войск, оперирующих в горных условиях, требуется осуществлять тщательную разведку, наблюдение, заниматься обеспечением флангов. Т. к. управление и связь затруднены, такие качества командного состава как инициативность и упорство – имеют в горах повышенную ценность. Оптическая сигнализация – наиболее распространенное средство связи.

Способ действий разведки в горах - скрытное наблюдение за противником, используя высоты, дающие наилучший обзор, с последующим отходом по мере продвижения противника, но без потери наблюдения за ним.

Огромное значение имело удержание командующих высот (кто ими владел, тот и выигрывал бой в горах) и наблюдательных пунктов. Резервы нужно было иметь вблизи от боевой линии. Для того чтобы взять противника в огневой мешок, было необходимо: а) захватить ближайший выгодный рубеж, лежащий поперек пути движения противника и командующий над впереди лежащим участком дороги; б) одновременно занять высоты по обедам сторонам пути, выдвинутые в сторону противника, и в) своим огнем остановить противника на наиболее узком и ниже лежащем участке дороги, чтобы он не мог развернуть своих передовых частой, а свои части имели наилучшие обзор и обстрел.

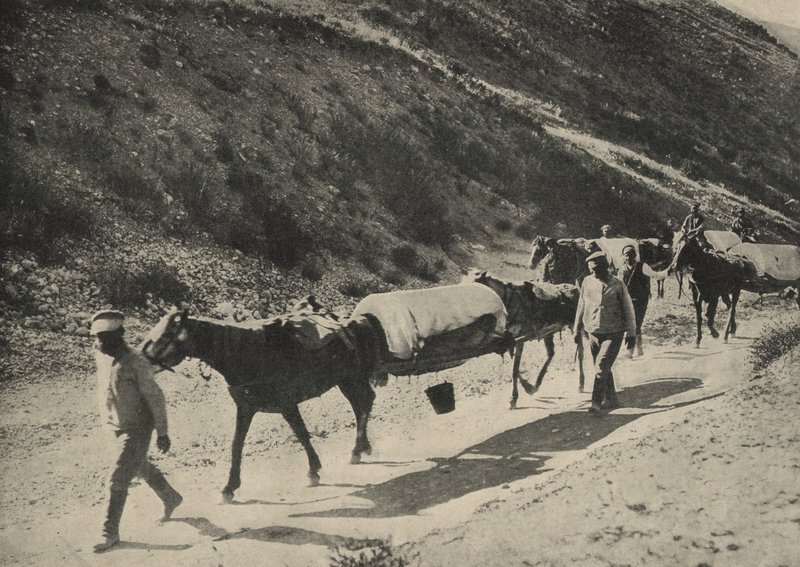

Перевозка раненых в горах. Часто приходилось пользоваться и таким экзотическим видом транспорта.

Успех атаки горной позиции, прежде всего, зависел от ее тщательной рекогносцировки.

Части Кавказской армии после тщательной рекогносцировки обходного пути, оставляли на фронте небольшую часть сил, главная же масса войск направлялась в обход - причем снималась с позиции ночью и ночью же совершала обходное движение.

При атаке высот и опорных пунктов необходимым являлось «обращать главное внимание на охват их и парализование огня с соседних опорных пунктов противника. … Фланговый огонь даже незначительного числа стрелков может принести большую пользу. Захваченные высоты немедленно должны быть закреплены за собою пулеметами и артиллерией» (Устав полевой службы. – Спб., 1912. С. 218.).

Наступательный бой в горах начинался в обстановке, когда: а) противник остановился или обороняется на подошве хребта, прикрывая дороги и тpопы, ведущие на перевалы; б) противник занял и удерживает перевалы через хребет. В первом случае задача наступающего – нанеся главный удар по ключевым пунктам, сбить противника с занимаемого рубежа и, преследуя, на его плечах ворваться на перевалы.

Техника горной атаки - накапливание на стрелковых позициях, находящихся на различном удалении от позиции противника и в большинстве случаев не параллельных ей. Преимущество же горной атаки - возможность стрельбы артиллерии поверх своих войск на самые близкие дистанции - до 30 шагов. Винтовочным и пулеметным огнем также можно поддерживать атаку со своей стрелковой позиции до самого последнего момента - ведь атакующий лезет снизу вверх.

После того как противник отброшен с позиции, его преследование не обещает большого успеха – он всегда найдет удобные позиции для арьергарда. Гораздо важнее параллельное преследование: оно обещает больший успех и может поставить в критическое положение весь отряд противника. Параллельное преследование разбитого неприятеля может лишить его возможности цепляться за местность, одновременно стремясь к окружению отступающего - чем меньше бойцов противника выйдет на вершину хребта, тем легче борьба на перевалах.

Во втором случае необходимо использовать для подхода к противнику все дороги, тропы и пространства между ними. Выход одной из колонн на вершину хребта облегчает продвижение другим.

В то же время абсолютно недоступных мест в горах нет, надо только уметь по ним пройти. Обстановка в горной войне складывается таким образом, что ударная группа по своему составу является не сильнейшей, а слабейшей, т. к. она направляется на слабо или совсем не занятый пункт позиции противника - а такой пункт определяется недоступностью местности и в то же время является его «слабым местом». Соответственно, ударной группой в боевом порядке наступающей части являются те ее подразделения, которые по наиболее пересеченной местности двигаются к наименее доступному пункту позиции противника, с потерей которого дальнейшее его сопротивление на данном рубеже невозможно.

Особенно важна огневая поддержка тех частей, которые идут по наименее пересеченной местности.

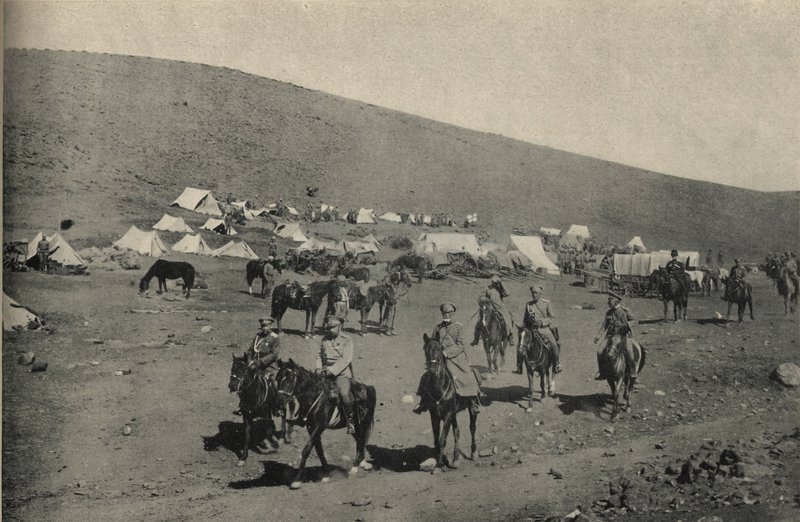

Горный бивак. На переднем плане – командующий Кавказской армией генерал от инфантерии Н. Н. Юденич.

Важное значение в горной войне имели ночные атаки - они готовились русским командованием очень тщательно и давали положительные результаты.

Обороняться в горах легче, чем наступать: относительно слабые силы, ведущие оборону, могут продолжительное время оказывать сопротивление значительным силам противника. Так, в Сарыкамышской операции небольшой Ольтинский отряд русских войск в составе восьми батальонов с успехом оборонялся против всего турецкого 10-го армейского корпуса на высотах, прикрытых с флангов ущельями. А ничтожный по составу отряд в составе батальона 5-го кавказского пограничного полка (в ротах по 60 - 70 штыков, 4 станковых пулемета), полусотни казаков (40 сабель) и 2 горных орудий держался на рубеже мосульской дороги с весны до глубокой осени 1916 г.

Но «При обороне, ввиду обширных мертвых пространств, подступы на всем фронте должны быть под фланговым или косым огнем пулеметов и артиллерии, которую для этого часто придется располагать небольшими частями» (там же. С. 219.).

Локализировать прорыв в горах труднее: резерву приходится атаковать снизу вверх. Причем атаку в горах нельзя встречать контратакой - чтобы не потерять преимущества своей позиции.

Пленные турки, захваченные в ходе Эрзерумской операции 28. 12. 1915. – 03. 02. 1916 г. Всего было пленено свыше 300 офицеров, более 20-ти тыс. турецких солдат. 3-я турецкая армия потеряла свыше половины личного состава, почти всю артиллерию, многие части прекратили свое существование.

Оборона в горной войне может быть как позиционной, так и активной.

При позиционной обороне запираются перевалы, ущелья и выходы из гор в долины. В ходе активной обороны осуществляется отход перекатами, что дает возможность все время держать противника под огневым воздействием. Примером действий подобного рода могут служить действия небольшого турецкого отряда в составе 2 рот пехоты, действовавшего в южном Курдистане летом 1917 г. Роты обеспечивали Руанский перевал на большой Мосульской дороге и вели наблюдение за русским отрядом, выдвинутым по Мосульской дороге из района г. Урмии в район г. Нери. Турки эшелонировали свой отряд в глубину на 17 км и расположили его следующим образом. Ближайший к русским позициям гребень с перевалом был занят сторожевым охранением, в составе полуроты на фронте до 4 км. За спиной сторожевого охранения в 12 км на втором гребне расположилась поддержка сторожевого охранения силой в полуроту, а сам Руанский перевал обороняла одна рота. Фланги турецких позиций были обеспечены отрядами курдов.

Турецкий отряд был атакован русским отрядом в составе 3 рот пехоты, 4 станковых пулеметов, 2 горных орудий и полусотни казаков.

В первый день наступления на рассвете было сбито сторожевое охранение турок, которое отошло на промежуточную позицию.

Около полудня русский отряд окончательно закрепился на первом гребне и лишь к вечеру вновь вошел в соприкосновение с турками, окопавшимися на промежуточном гребне. Наступление на этот гребень было начато на рассвете следующего дня, причем турки оказали упорное сопротивление. Пришлось ввести в дело артиллерию, и только к вечеру удалось утвердиться на высотах промежуточного хребта, а весь турецкий отряд сосредоточился на Руанском перевале. Дальнейшее наступление на Руанский перевал было отложено.

Таким образом, турецкое командование получило выигрыш времени: пространство в 16 км русский отряд проходит в течение 2 суток, и атака основного Руанского перевала задержала бы его еще на 1 сутки, в то время как без боев при непрерывном отходе противника он преодолел бы это расстояние за один дневной переход.

Турецкие орудия – эрзерумские трофеи Кавказской армии. В ходе Эрзерумской операции трофеями русских стали более 450-ти турецких орудий.

Особое внимание в горной войне предписывалось уделять маскировке, организации фальшивых окопов на высотах и скатах, на прочное занятие высот и обеспечение флангов. Наконец, именно в горной войне гранаты признавались одним из самых эффективных боевых средств.

Русские войска получили большой опыт горной войны.

Командование заблаговременно изучило кавказско-турецкий театр военных действий и, учитывая боевой опыт Русско-японской войны, произвело специальную подготовку войск Кавказской армии к боевым действиям в горных условиях.

В условиях горной войны на Кавказском фронте большое значение приобрел обходный маневр. К осуществлению его стремились как русское, так и турецкое командования. Например, во время Сарыкамышской операции в декабре 1914 – январе 1915 гг., командование противника предприняло обходный маневр силами 2 армейских корпусов (9-го через сел. Бардус и 10-го через мест. Ольты), чтобы окружить главные силы Кавказской армии.

Русское командование предприняло контрманевр. Воспользовавшись тем, что турецкие 9-й и 10-й армейские корпуса наступали разрозненно и медленно, а действовавший с фронта 11-й армейский корпус не проявлял особой активности, русское командование умело организовало перегруппировку своих войск и выделило силы для того, чтобы нанести контрудар турецким корпусам, совершавшим обходный маневр. Это был новый метод борьбы с окружением в условиях горного ТВД.

Во главе русских отрядов, совершавших обходный маневр, были поставлены смелые и инициативные командиры, хорошо знающие особенности горного боя. Так, одна из рот 154-го пехотного Дербентского полка, прорвавшись в глубину турецкой обороны, захватила в плен (причем на командных пунктах) командира 9-го армейского корпуса и всех трех командиров дивизий (17-й, 28-й и 29-й пехотных) с их штабами. Успешно был завершен и обходный маневр 18-го туркестанского стрелкового полка - для удара с тыла по турецкому 11-му армейскому корпусу. Выступив из района западнее Яйла – Бардус, полк совершил 15-км марш в горах. Прокладывая в снегу траншеи глубиной более 1,5 м, перенося на руках разобранные горные орудия и боеприпасы, двигался вперед незаметно для противника. И – прямо из ущелья вышел в тыл турецкому корпусу, который отступил, бросив сильные позиции. Обходный маневр полка, продолжавшийся пять суток в условиях бездорожья и сильных морозов, привел к крупному тактическому успеху.

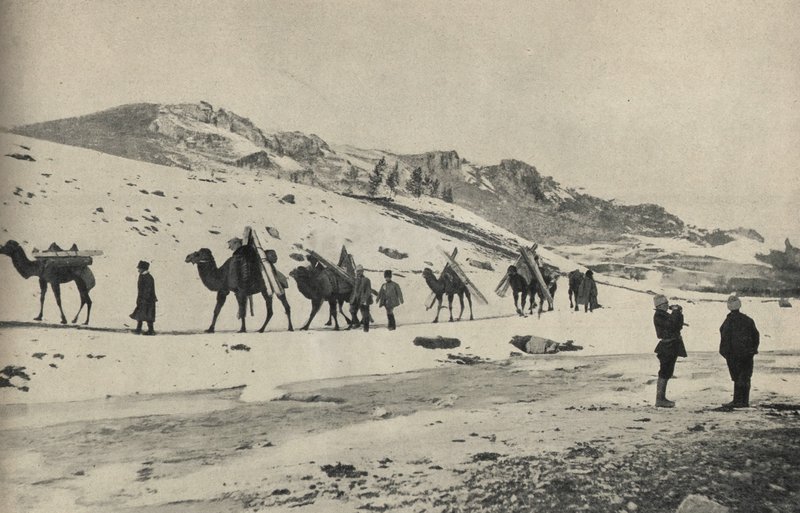

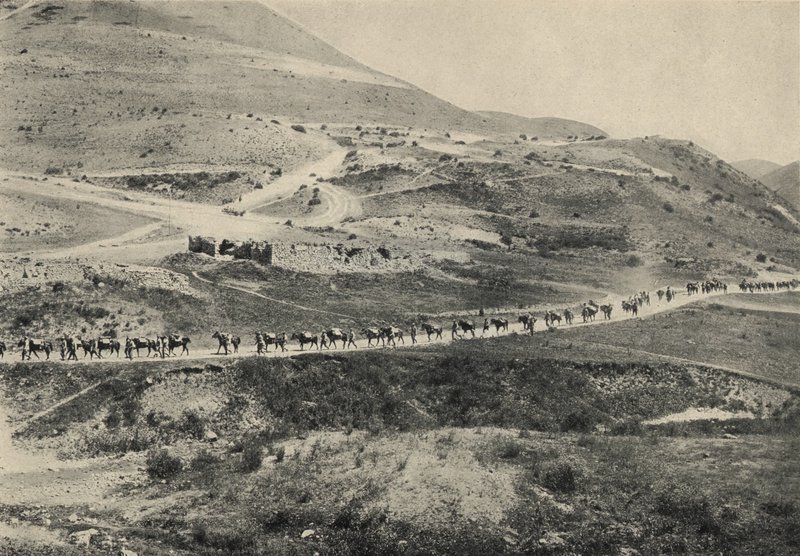

Верблюжий транспорт на Кавказском фронте.

Главная тяжесть боя в горах ложилась на пехоту.

Для успешных действий в горных условиях она должна иметь соответствующее снаряжение. Так, перед Эрзерумской операцией 1916 г. каждый русский боец получил специальное снаряжение: валенки, короткий полушубок, ватные шаровары, папаху, имеющую отворачивающийся назатыльник, варежки. Были заготовлены белые коленкоровые маскхалаты и чехлы на шапки; для предохранения глаз войска получили защитные очки-консервы. Наступавшие части имели при себе доски и жерди (для наведения переправ через ручьи), пехотинцы ударных частей снабжались ручными гранатами.

Кавалерия в горах использовалась редко, и в небольших количествах. Коннице часто приходилось действовать в спешенном состоянии.

Саперы в горах были еще более необходимы, чем на равнине.

Значительное преимущество горных позиций над равнинными - невозможность газовой атаки. Но, с другой стороны, газами можно пользоваться как искусственным препятствием, направляя их вниз - навстречу атакующему противнику.

Из артиллерийских средств наиболее эффективными оказались не только горные, но и гаубичные орудия. Эффективным являлось выдвижение отдельных орудий для кинжального обстрела прямой наводкой противника, скопившегося в мертвых пространствах. Зачастую приходилось готовить несколько позиций для отдельных орудий - в непосредственной близости (30 - 50 м) от основной. Причем простое перекатывание орудий на них часто позволяло резко увеличить сектор обстрела и сократить наименьший прицел. Принцип массирования артиллерийских мощностей оказался не применим - зато нужно, чтобы каждая горная лощина эффективно обстреливалась. При расположении каждого орудия артиллеристам приходится решать задачи определения крутизны траектории, скрытности расположения орудия и т. д.

Важнейшим фактором побед Кавказской армии стало включение в состав ударных отрядов пехоты легких полевых 122-мм гаубиц. В ходе августовских боев Огнотской операции 1916 г. они сыграли ключевую роль - несмотря на более чем тройное превосходство турок над 5-й кавказской стрелковой дивизией, которая смогла удержаться до подхода подкреплений исключительно благодаря своим гаубицам. Целую неделю русская дивизия сражалась с четырьмя турецкими, пока не начали прибывать на помощь части 4-й кавказской стрелковой дивизии.

Н. Н. Юденич на наблюдательном пункте командира батареи. Лето 1916 г.

Особое значение имело такое необходимое надежное и необходимое в горной войне средство связи как радиотелеграф – иные средства связи были малонадежны.

Линии проволочной связи длиной 2-3 км, зачастую проложенные через глубокие ущелья, устанавливаются долго и работают ненадежно, а восстановление их требует много времени. Поэтому основными средствами связи были радиосвязь и оптическая связь, а проволока, соответственно, была только дублирующим cpeдством связи.

Флажки при пользовании биноклем позволяют в горах принимать команды на расстоянии 800 - 1000 м.

Соответственно ключевое значение имела радиосвязь. Перед Эрзерумской операцией служба радиосвязи была структурирована в виде отдельной радиогруппы, подчиненной штабу фронта. Действия русских войск в горах Кавказа показали, что в горных условиях особое внимание следует уделять связи вдоль фронта между отдельно действующими частями.

Победы русских войск в Кепри-Кейском сражении и при штурме Эрзерума были одержаны прежде всего благодаря искусному применению фактора тактической внезапности.

Так, русское командование для нанесения главного удара выбрало те участки фронта, которые немцы-инструктора турецкой армии и турки считали самыми труднодоступными. Организуя операцию, русское командование тщательно подготовило войска к наступлению как в тактическом, так и в материально-техническом отношении.

14-й, 15-й и 16-й кавказские стрелковые полки, скрытно сосредоточившись в районе сел. Сонамер и Геряк и произведя быстрый маневр по труднодоступной горной местности, неожиданно для турецкого командования вышли во фланг и тыл турецким войскам, действовавшим в Пассинской долине и южнее, и этим обеспечили успех русских войск в Кепри-Кейском сражении.

Русские части у кеприкейского моста.

Эрзерумский укрепленный район состоял из 11-ти долговременных фортов, размещенных в 2 линии на высотах хребта Девебойну (высота 2,2 – 2,4 тыс. м, длина 16 км). Хребет отделял Пассинскую долину от Эрзерумской, подступы к крепости с севера через проход Гурджибогаз были обеспечены фортами Кара-Гюбек и Тафта. Подходы к турецким позициям на хребте Девебойну по дорогам, идущим южнее, также были прикрыты двумя фортами. Общая длина этой горной оборонительной линии по фронту составляла 40 км. Не укрепленным остался лишь хребет Карга-базар, господствующий над местностью (турецкое командование считало его труднодоступным). Хребет имел важное тактическое значение – он позволял выйти в промежуток между фортами Тафта и Чобан-деде непосредственно в Эрзерумскую долину, в тыл Гурджибогазского прохода и на коммуникации турок.

По этому хребту русское командование и осуществило обходной маневр - Донская пешая бригада (4 батальона при двух орудиях) и 4-я Кавказская стрелковая дивизия (при 36-ти орудиях) неожиданно для турецкого командования вышли в Эрзерумскую долину и нанесли удар по флангу турецких войск.

Прорыв русских войск в Эрзерумскую долину имел решающее значение в борьбе за крепость.

Активно применялась авиация.

К 1914 г. на Кавказе существовал лишь один авиаотряд. Слабосильные «старички» - аэропланы фарманы и парасоли, скупое техническое снабжение, рутинерский скептицизм относительно применения авиации, царивший среди многих командиров, почти полное отсутствие боевого опыта – казалось, не предвещали «кавказской авиации» ничего хорошего.

В начале кампании даже возник вопрос: применима ли авиация в условиях Кавказского театра военных действий.

Но первые же 5 - 6 отважных авиаразведок рассеяли существовавшие было сомнения.

Условия для полетов на Кавказском ТВД - исключительно суровые. Необычайная высота горных хребтов отличала Кавказский фронт от всех иных. Горные массивы густыми цепями, в различных направлениях, пересекали воздушные трассы, вздымаясь на высоты, превышающие 3 тыс. м (а это очень большие высоты для аэропланов тех лет). Хаотическая горная поверхность представляла собой как бы картину застывшего океана в момент «девятого вала». Стремительные воздушные течения, неожиданные атмосферные завихрения, необычайной силы и глубины воздушные воронки, сильнейшие внезапные ветры, туман, густой пеленой покрывающий долины, и постоянно перемещающийся – крайне затрудняли деятельность летчиков. К этому нужно добавить крайне малое количество площадок, пригодных для взлета и посадки самолета.

На всей территории ТВД было лишь 5 аэродромов, из которых только один Трапезундский находился в условиях, близких к равнинной местности, а остальные были горными аэродромами.

В данных условиях важнейшей задачей было обеспечить войска аэропланами, обладавшими способностью быстрого подъема и наибольшей устойчивостью. И это при том, что Кавказский фронт представлял собой своего рода Камчатку, куда направлялись стареющие либо устаревшие типы самолетов, распределяемые между летчиками и отрядами не по объективным признакам, диктуемым пользой службы, а по признакам субъективным. Существовали сложности и в деле приобретения боевого опыта – его было сложно наработать в течение немногих полетных дней, которых было всего 5 - 8 в месяц.

До конца 1916 г. кавказская авиация пользовалась т. н. «летающими гробами» - моран-парасолями и сравнительно слабыми ронами, а также грузными вуазенами. И лишь в начале 1917 г. в авиаотрядах появились одно и двухмоторные Кодроны и два истребителя Ньюпор-21.

Выручало общее преимущество русской армии над турецкой и слабость ПВО противника.

О том, как были обеспечены самолетами авиаотряды Кавказской армии, свидетельствует доклад инспектора авиации при Кавказской армии от 11-го октября 1917-го г.: 1-й отряд при наличии 8 летчиков располагал 2 пригодными для боевой службы самолетами (двухмоторный Кодрон и Ньюпор-21); 2-й отряд при 6 летчиках имел 6 самолетов (наиболее боеспособные из них - двухмоторный Кодрон, 2 одномоторных Кодрона и Ньюпор-21); 4-й отряд при 7 летчиках располагал 2 аппаратами (одно и двухмоторным Кодронами).

Говоря о более слабом противнике, вместе с тем необходимо отметить следующее. В начале кампании турецкая авиация на Кавказском ТВД отсутствовала, будучи сосредоточена на европейских ТВД. Впервые они появились в заметных количествах после взятия русскими Эрзерума – т. е. зимой-весной 1916 г. Но хотя турецкая авиация и была слаба численно, самолеты турецких летчиков были новейших германских образцов. Учитывая значительную протяженность фронта и эпизодический характер действий турецкой авиации, встречи русских летчиков с противником были крайне редки. За всю войну произошло не более 5-ти воздушных боев. Главное, с чем приходилось бороться русским пилотам – это с трудностями ТВД.

В качественном отношении личный состав кавказской авиации был на высоте.

Всего на Кавказском фронте в течение войны работало 3 - 4 авиаотряда, деятельность которых выражалась, главным образом, в воздушной разведке и бомбометании. Аэрофотосъемка, корректировка артиллерийского огня и авиационная служба связи стали применяться на Кавказе значительно позже, чем на австро-германском фронте.

Особое значение воздушной разведки на Кавказском фронте проявилось во время блестящей Эрзерумской операции, когда самоотверженная работа летчиков дала бесспорные и ощутимые результаты.

Кавказский фронт не знал позиционной войны. Большие расстояния, плохое состояние дорог противника, почти полное отсутствие лесов - затрудняли маскировку передвижений, и разведка всегда давала хорошие результаты.

Аэрофотосъемка почти всегда давала командованию Кавказской армии весьма ценный материал.

Весьма значительный моральный, а иногда и материальный эффект приносили бомбометания. Войска противника часто располагались биваками в палатках, на открытой местности, и их бомбардировка неизменно вносила панику и расстройство. Но для того чтобы осуществлять успешное бомбометание, летчикам приходилось снижаться, что было сопряжено со значительным риском. Это не останавливало летчиков Кавказской армии.

В целом, в условиях горной войны более чем на равнине, от войск и их командиров требуется сметливость, смелость, энергия. Школа горной войны - лучшая военная школа.

Горная война отличалась повышенной сложностью. Явления природы оказывают значительное влияние на войсковые операции. Дождь, град, снег, ветер, эхо, оптический (световой) обман и другие природные явления столь сильно влияют на действия войск, что это влияние перемещается из области тактики в сферу оперативного искусства и даже стратегии.

Весной и летом в горах, в период гроз и наводнений, моментально выходящие из берегов ручьи и горные реки наносят потери войскам, приводят к материальному ущербу. Град (когда величина градин напоминает куриное яйцо) сопоставим с воздушной бомбардировкой противника.

Особое значение имеет снег. Зимой 1916 - 17 гг. Кавказский фронт буквально был засыпан снегом. Соприкосновение с противником было потеряно, а связь нарушена. Фронт более месяца не получал продовольствия: наступил сильнейший голод, были съедены лошади и ослы.

В период Сарыкамышской операции 18-й туркестанский стрелковый полк выступил для удара с тыла по турецкому 11-му армейскому корпусу. Выдвинувшись из района западнее Яйла – Бардус, полк совершил 15-километровый марш - прокладывая траншеи в снегу глубиной более полутора метров, перенося на руках боеприпасы и разобранные горные орудия, он скрытно продвигался вперед. Неожиданно для противника полк вышел из ущелья в тыл турецкому корпусу, который, бросив сильные горные позиции, отступил.

В декабре 1914 г., когда основные силы русской Кавказской армии после удачных для нее пограничных боев подошли к Гасан-Кале, в двух переходах от Эрзерума, оставив свою базу Сарыкамыш беззащитной, турецкое командование, прикрыв Деве-Бойнскую позицию заслоном, бросило два лучших корпуса на Сарыкамыш. Сильнейшие морозы в значительной степени повлияли на обходной маневр турок под Сарыкамышем.

Ветер в горах также является значительным препятствием для действий войск, особенно зимой, т. к. значительно увеличивает стужу. В Эрзерумскую операцию 1916 г. Кавказская армия имела 40% обмороженных, в то время как арабские войска противника в начале войны - 90%. Это объясняется почти исключительно действием ледяного ветра.

Но и обычный ветер – значительное препятствие для действий войск. В 10 км к югу от Эрзерума имеется хребет Шайтанадаг - такое название ему было дано вследствие неимоверно сильных ветров. Скорость ветра на этом хребте такова, что было абсолютно невозможно сидеть верхом на лошади, автомобиль сдувает с дороги, пеший же человек может подвигаться против ветра только спиной - со скоростью менее 1 км в час.

Эхо, т. е. отражение звука, - также одно из явлений, присущих горной местности, иногда неблагоприятно влияет на войска. Существуют места, в которых звук повторяется 5 - 6 раз, причем повторный звук по своей силе мало отличается от первичного. Таким образом, каждый выстрел повторяется многократно в различных направлениях, и стрельба противника представляется значительно сильнее, чем она есть в действительности. Более того, создается впечатление, что противник обошел со всех сторон и обстреливает с флангов и с тыла. Действующие в таких условиях войска должны обладать хорошей выдержкой. Под Эрзерумом, в одной из колонн 2-го Туркестанского армейского корпуса, при движении узким горным проходом, неожиданно началась стрельба - со всех сторон. Растерявшиеся солдаты отвечали не целясь, были убитые и раненые. Колонна остановилась и начала перестраиваться в боевой порядок. Пальба продолжалась более часа. Когда войска успокоились, и выяснилось отсутствие противника, была обнаружена и причина паники: нечаянный выстрел одного из отставших солдат.

В артиллерии существует способ определения местоположения стреляющей батареи противника по звуку - она отмечается одновременно с трех точек. Данный способ на равнине в несколько минут позволяет определить батарею противника – в горах это невозможно.

Существует еще одно явление, затрудняющее огневой бой в горах: оптический обман зрения. В чистом, прозрачном воздухе горы кажутся значительно ближе, чем в тумане и во мгле: освещенный солнцем скат также значительно приближается в представлении наблюдателя по сравнению со скатом, находящимся в тени. Специалист-наблюдатель, определяющий расстояния на низине на средних дистанциях с точностью до 10% и на дальних до 20%, в горах ошибается на 100, 200 и больше %.

Общий вывод, сделанный командованием применительно к итогам Сарыкамышской и Эрзерумской операций был тот, что русские - северяне, привыкли к большим морозам, имея в зимних кампаниях большие преимущества перед своими южными соседями-турками, не выносящими долгого отсутствия крова в зимнюю стужу. Преимущества же турок при движении в горах летом были бесспорны.

Снабжение войск в горах сопряжено со значительными трудностями.

Кавказская армия – доставка патронов в горах во вьюках.

На это накладывают отпечаток ряд обстоятельств.

Главное - это бездорожье. Сеть железных дорог в горах - достаточно редкая. При продвижении вглубь Турции русские войска отошли от своей конечной железнодорожной станции Сарыкамыш более чем на 150 верст. Молоканские четверочные фургоны грузоподъемностью до 100 пудов, не справлялись с перевозками. Верблюжие и другие вьючные транспорты не обладали достаточной грузоподъемностью. Пришлось приостановить наступление до окончания постройки узкоколейной железной дороги. Такая узкоколейка и была построена - сначала до Эрзерума, а потом до Эрзинджана. Конечно, она также далеко не удовлетворяла потребности армии, но позволила возобновить наступление. Подвижной состав и звенья рельсов для нее были доставлены через всю Россию - от крайней северной станции Архангельск до крайней южной - Сарыкамыш. Практика показала, что армия в горах не может отойти от железной дороги далее 5 переходов (пример Эрзерума – исключение). К тому же железные дороги в горах, имея массу искусственных сооружений, были крайне хрупки.

Шоссейная сеть в горах также была недостаточно развита – и неизбежным было формирование вьючных транспортов. Но верблюд задыхается на высоких перевалах, лошадь слишком нежна, а осел слаб. Наиболее полезное животное в этом отношении - мул. Наиболее важный груз - предметы артиллерийского снабжения. Интендантский (вещевой) груз также был значителен - в горах иногда и летом приходится одеваться тепло: средняя температура зависит не от широты местности, а от ее высоты над уровнем моря. Суточная амплитуда температуры горной местности крайне велика. Летом 1916 г. температура в Эрзерумской равнине днем-ночью колебалась в пределах 40 градусов. Обувь в горах изнашивается значительно быстрее, чем на равнине. Скалистая почва требует подбойки подошвы железными шипами.

Снабжение продовольствием в горах также сложнее, чем на равнине. Во-первых, местных ресурсов там меньше и использовать их труднее; во-вторых, организм человека и животных требует в горах большего потребления питательных веществ. Специалисты утверждают, что человеческий организм в горах требует на 40% большего количества калорий. Отсюда вытекает необходимость потребления большего количества жиров и сахара. Правда, в горах всегда найдется жирная баранина, но использовать ее нужно грамотно. Так, Эриванский отряд, перевалив в конце октября 1914 г. пограничный Агрыдагский хребет, спустился в богатейшую Евфратскую долину. Русским частям достались огромные стада баранов. Но что же сделало интендантство? Ничего. Войска сами распоряжались добычей – в результате на каждого бойца досталось сразу по 2 - 3 барана. Солдаты буквально обжирались. На биваках наблюдались такие картины: солдат варит себе огромный кусок баранины, суп уже почти готов, но жадное око увидало у соседа лучший кусок, и котелок опрокидывается, чтобы сварить кусок пожирнее. А через два дня у всех поголовно началась рвота при воспалении желудочно-кишечного тракта – от непомерного потребления жиров. Полк двигается, а на штыках у каждого бойца наколоты огромные куски баранины. Или, например, Ахульгинскому полку досталось огромное стадо крупного рогатого скота. Фуража не было, соль была в излишке. Полк заколол все стадо, сложил в подвал и посолил, а на другой день выступил в поход и больше не видал своего погреба. Через два месяца наступил голод, полк поколол лошадей и питался черепахами.

Рыбы в горных реках Армении было огромнее количество. Но интендантство опять-таки не сумело организовать рыболовство, и солдаты занимались им кустарным способом - стреляя в воду и глуша рыбу. Особенно отличились саперы и артиллеристы, имевшие пироксилин. А вскоре обнаружился недостаток боеприпасов и был отдан приказ - в вечерних донесениях сообщать количество израсходованных за день снарядов.

Охрана походного движения в горах очень трудна, т. к. трудно найти параллельные дороги и еще труднее установить между ними связь. Высылая наблюдающие части на командующие высоты, не всегда удается достигнуть цели, особенно в лесистых горах. Единственный способ охранения - хорошая разведка.

Отдых и его охранение в горах также организовать сложнее, чем на равнине. Нечего и думать о соблюдении уставных форм бивачного расположения: для сколько-нибудь значительного отряда вряд ли найдется подходящая горизонтальная площадка - приходится располагаться на косогоре или дробить отряд на части. Селения в горах редки и малы. Вблизи противника, как показал боевой опыт, следует избегать отдыха в селении или даже близ него: в населенном пункте всегда найдется враждебный или продажный элемент, который сообщит противнику сведения об отряде. Кроме того, селения располагаются внизу, у воды, их окружают высоты - горе тому, кто соблазнится остановиться на ночлег, окруженный опасными высотами: он легко может попасть в западню. В горах нет боя в населенном пункте – бои ведутся лишь на окружающих селение высотах и тот, кто ранее займет командующую высоту, тот и победит.

Так, 1-го февраля 1916 г. при взятии Эрзерума, 18-й туркестанский стрелковый полк, овладев сел. Тафта, не соблазнился отдыхом в этом селении, несмотря на то, что более месяца не имел крыши над головой, а сразу же занял командующую высоту. В результате этого, без всяких потерь, ему целиком достался 54-й турецкий пехотный полк (во главе с командиром полка, тремя батальонными командирами, 50-ю офицерами, свыше 1,5 тыс. аскеров и с полным вооружением), расположившийся на отдых у подошвы данной высоты.

Разведка в горах также требует большего опыта и смекалки, чем на равнине.

Воздушная разведка сложнее - т. к. летчику-наблюдателю труднее усмотреть противника в горах, особенно если они покрыты лесом, а самолету легче заблудиться, т. к. мало ориентиров. Т. к. над горами встречается много воздушных ям, то, чтобы быть на безопасной высоте, аэроплану нужно набрать большую высоту. На Кавказе и в Турции горы высотой в 4 тыс. м - не редкость. Безопасная высота, предохраняющая аэроплан от винтовочно-пулеметного огня - 3 тыс. м: таким образом, аэроплану нужно подняться на высоту 7 тыс. м. Но не каждый самолет для этого пригоден и не всякий летчик это выдержит. Остальная разведка в горах была основана, главным образом, на системе лазутчиков, т. к. конница стеснена местностью, а пехота далеко не видит.

Важное значение для горной войны имеет умение применяться местности. В этом отношении горные жители большие мастера: у них великолепно развит глазомер. Турки так маскировали свои окопы на складках горной местности, что даже в бинокль на близком расстоянии их трудно было различить. Они придерживались системы индивидуальных окопов (и совершенно правильно), т. к. рыть в скале лишние кубометры было нецелесообразно.

Трудности горной войны преодолевались тщательной подготовкой, энергией, решительностью и подвижностью войск - что и продемонстрировали войска Кавказской армии в годы Первой мировой войны.

Т. о. война на Кавказском театре военных действий велась в крайне тяжёлых коммуникационных условиях, но, тем не менее, в течение всей войны удача окрыляла русское оружие, и войсками Кавказской армии были вписаны славные страницы в летопись отечественной военной истории.

Автор: Олейников Алексей Владимирович