Тактика

Баламутовка–Ржавенцы – забытый подвиг русской конницы

Несмотря на блестящие действия русской конницы в Первую мировую войну, в основной своей массе ее история в 1914 – 1917 гг. - это комплекс белых и серых пятен российской военной истории. Так произошло и с имевшей место 27 апреля 1915 г. атакой русского 3-го Конного корпуса 9-й армии Юго-Западного фронта, в ходе которой нанесено поражение общевойсковой армии противника.

Командир 3-го Конного корпуса Ф. А. Келлер в окружении солдат и офицеров. Летопись войны 1914 – 15 – 16 гг. № 90.

Баламутовка и Ржавенцы – это села в Буковине (район г. Черновицы), у которых имела место знаменитая атака русского 3-го Конного корпуса 9-й армии Юго-Западного фронта против войск австро-венгерской 7-й армии в ходе Заднестровского сражения 26 апреля – 2 мая 1915 г. Войска армии действовали на буковинском фронте – в районе г. Залещики.

Фронт на Днестре. Эпизод германской карты. Нанесены позиции австро-венгерской 7-й армии и ее главного оппонента – русской 9-й армии. Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вd 7. Berlin, 1931.

К началу Заднестровского сражения 9-я армия генерала от инфантерии П. А. Лечицкого имела в своем составе значительное количество кавалерийских частей и соединений - на 7,5 пехотных дивизий приходилось 6,5 кавалерийских дивизий. Почти половина армии состояла из мобильных, в большинстве своем отборных, войск. Это обстоятельство сыграло очень существенную роль в развернувшемся сражении. Ее ударная сила, 3-й Конный корпус, должен был сокрушить австрийский фронт южнее р. Днестр - прорвав укрепленные позиции противника. Это шло вразрез как с теорией так и с практикой прорыва оборонительных линий в годы Первой мировой войны.

Командующий 9-й армией Юго-Западного фронта П. А. Лечицкий.

На кавалерийские части ложилась главная тяжесть операции.

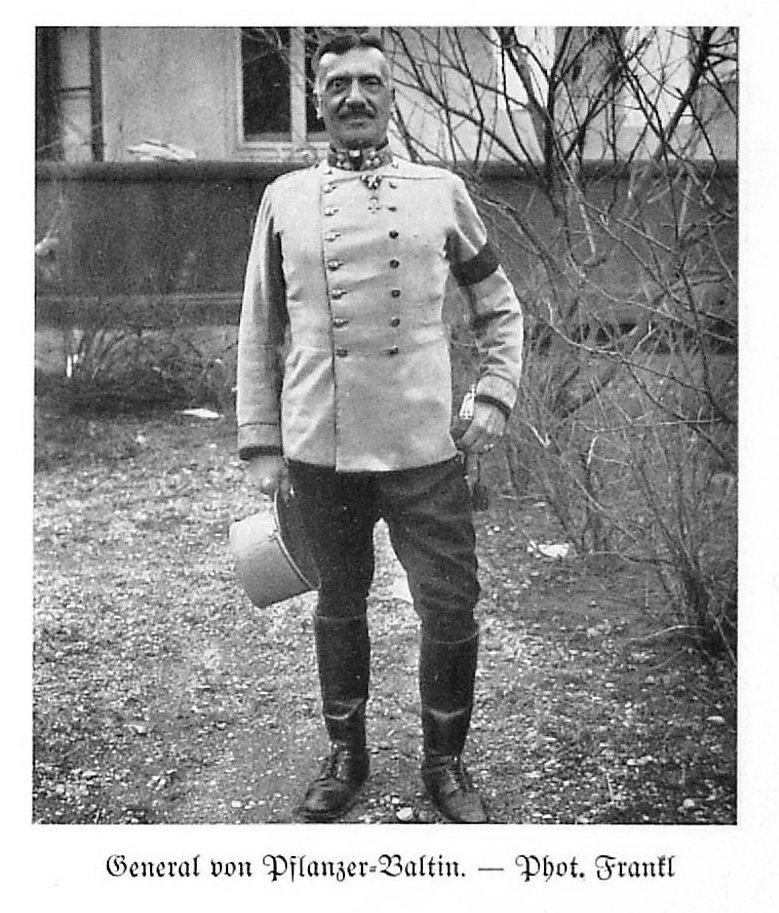

Генерал кавалерии командующий 7-й армией Двуединой монархии Пфланцер Балтин - противник Лечицкого.

Разгром пехоты и кавалерии противника

Полки графа Ф. А. Келлера, прорвав укрепленную неприятельскую позицию, выбили противника из тройного ряда окопов с проволочными заграждениями у д. Громешти на берегу Днестра. Русская конница прорвалась в тыл австрийцев и овладела высотами на правом берегу ручья Онут у д.д. Баламутовка, Ржавенцы и Громешти.

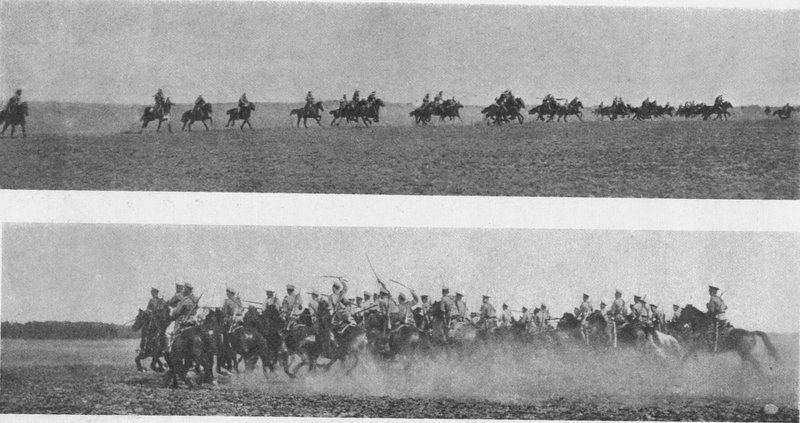

Казачьи атаки. Великая война в образах и картинах. Вып. 8. Изд. Маковского Д. Я. - М., 1915.

Наиболее важная задача отводилась частям 1-й Донской казачьей дивизии. Сотни дивизии в пешем строю атаковали позиции противника у д.д. Баламутовка-Ржавенцы-Громешти.

Так, 10-й Донской казачий полк, прорвав сильно укрепленную позицию (мощные окопы, проволочные заграждения в 12 – 15 рядов) противника, захватил около 600 пленных нижних чинов и 6 офицеров, 4 пулемета, 4 орудия и 6 зарядных ящиков.

Как только был достигнут прорыв фронта, резервные сотни в конном строю, пройдя изрытую окопами местность, начали преследование бегущего неприятеля.

Вслед за 1-й Донской дивизией Ф. А. Келлер сразу же бросил в бой и 10-ю кавалерийскую дивизию.

Бои протекали с переменным успехом. Русским кавалеристам пришлось выдержать ожесточенный натиск австрийцев. Так, 10-й гусарский Ингерманландский полк (правый фланг дивизии) отразил серьезную атаку пехоты противника.

Командир 10-го гусарского полка полковник В. В. Чеславский в своих воспоминаниях так описывал момент неприятельской атаки: «С рассветом 27 апреля противник открыл интенсивную стрельбу из пушек всех калибров, которая особенно усилилась к 9-ти часам утра, когда он начал наступление против правого фланга занятой моим полком позиции …в направлении дер. Баламутовки. Я взял из своего резерва один эскадрон с 4-мя пулеметами… и послал этот эскадрон с … 8-ю пулеметами на свой правый фланг. За это время цепи противника успели приблизиться шагов на 600 к нашим окопам и, попав под огонь эскадрона и 8-ми пулеметов, стали нести сильные потери, что заставило их прилечь и приостановиться. Но новые его густые цепи непрерывно стали выходить из леса… Было видно как солдаты падали как снопы…не упавшие шли вперед довольно храбро и, достигнув передней цепи, вливались в нее».

Командир 10-го гусарского Ингерманландского полка В. В. Чеславский (довоенное фото). Чеславский В. В. 67 боев 10-го гусарского Ингерманландского полка в мировую войну 1914-1917 гг. Чикаго, 1937.

Атака противника была отбита, и Ингерманландский полк, заметив начавшийся отход австрийцев, бросился преследовать их в конном строю. Полк атаковал в направлении на дер. Юрковцы и станции Окна – отрезав все части противника, находившиеся между дер. Баламутовкой и р. Днестр. Шедшие в авангарде четыре эскадрона гусар, под командой подполковника Барбовича, первыми врубились в пехоту противника. В результате этой атаки взято более 1000 пленных с командиром и штабом бригады, и несколько пулеметов.

Командир полка писал: «Мы настигали целые резервные колонны противника, кои были так перепуганы видом несущейся кавалерии, что бросали оружие и становились тесно в кучи, подняв руки вверх. Многие же от радости, что их не рубили и не кололи пиками, бросали свои каски вверх и кричали «Гох». Пленных так много осталось у меня в тылу, что эскадроны гусар положительно потонули среди них».

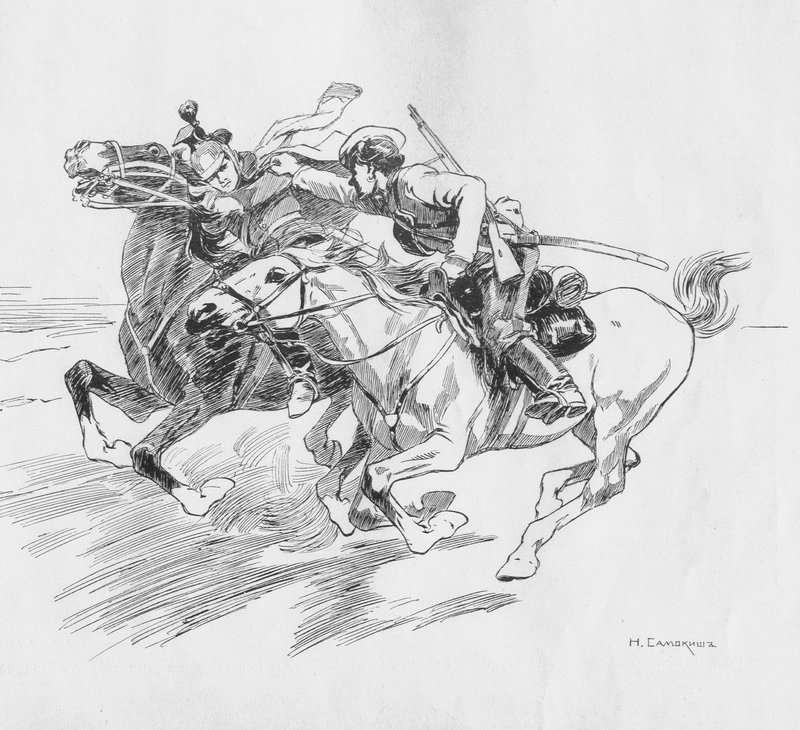

Рис. Н. Самокиша

И современная его компиляция.

Тактика русской конницы сделала ее лучшей кавалерией Европы

В ходе стремительной операции, прорвавшись в тыл противника, дивизии 3-го Конного корпуса атаковали главную позицию врага и его пехоту - причем русские кавалеристы атаковали сильно укрепленную позицию, защищенную несколькими рядами проволочных заграждений, с множеством блиндажей и ходов сообщения. В ходе боя опрокинуты и обращены в бегство отборные пехотные части противника.

Была разгромлена и конница врага. Два венгерских гусарских полка были смяты казаками, и частью изрублены, частью взяты в плен. В годы Первой мировой войны только венгерские гусары пытались выдерживать лихие казачьи атаки – но как показала история, даже такие прирожденные кавалеристы как венгры, в большинстве случаев бывали биты.

Трофеями 3-го Конного корпуса за день боя стали 4 тыс. пленных, 10 орудий и 17 пулеметов противника.

«В атаку». Великая война в образах и картинах. Вып. 7. Изд. Маковского Д. Я. - М., 1915.

Офицер-кавалерист писал: «В чем же сила Русской конницы и ее казаков? Во-первых, конечно, в прекрасном воинском духе русского офицера и солдата, в непоколебимом мужестве, лихости и храбрости наших кавалеристов и казаков, которыми и в мирное время на скачках, рубках, фланкировках и джигитовках так очаровывали нас наши молодцы, во-вторых в великолепном воспитании и обучении нашей конницы, и в-третьих, в прекрасном, могучем, неприхотливом, отлично идущем по местности конном составе. И все эти три качества мы считаем равноценными».

"В атаку".

Атака у Баламутовки-Ржавенцев интересна своей масштабностью – в ней участвовало 90 эскадронов и сотен. Русские части в зависимости от обстановки действовали максимально гибко - осуществляли комбинированные конные и пешие атаки. Так, донские казачьи полки, в пешем строю прорвав укрепленную позицию австрийцев, развили этот успех конной атакой, чем довершили разгром противника.

Командование 3-го Конного корпуса применяло такие тактические приемы как массирование атак и наращивание усилий на направлении главного удара.

В рамках Заднестровского сражения русская кавалерия сыграла роль стратегической конницы: в боях у Баламутовки-Ржавенцев и Городенки была решена судьба армейской операции - нанесено поражение общевойсковой армии противника. Необходимо подчеркнуть, что русская конница действовала в позиционный период войны - когда активные операции выражались в форме прорыва неприятельского фронта. А результаты такого прорыва возможно было использовать лишь посредством быстрого удара сильной кавалерийской группировки. Именно стратегическая конница, действуя значительными массами, решает стратегические задачи.

«Атака русской кавалерии». Великая борьба народов. Вып. 6. М., 1917.

Уже после первых боевых столкновений обнаружилось превосходство русской конницы над кавалерией противника как в качестве личного состава, так и в боевой подготовке. Не удивительно, что австрийцы (в меньшей степени) и германцы (в большей степени), как правило, не осмеливались вступать в кавалерийские сражения, уклонялись от массовых конных схваток и в большинстве случаев предпочитали огневой и пеший бой. Австро-германская кавалерия практиковала конные атаки, но не в таких масштабах как русская. В то же время история Первой мировой войны на Русском фронте изобилует массовыми конными атаками русской кавалерии, причем не только на конницу, но и на пехоту, пулеметы, артиллерию и даже на укрепленные позиции противника. Многие из таких атак имели тактическое и оперативное, а некоторые – и стратегическое значение.

Конная атака – боевое средство весьма рискованное, осуществить ее могут лишь решительные военачальники и закаленные бойцы. Конные схватки, как правило, носят решительный характер, быстротечны, требуют высокого морального напряжения и отличной подготовки войск, в то время как огневой бой является менее рискованным, но более длительным и легче управляемым.

Неудивительно поэтому, что конница достигала успеха там, где у нее были хорошие командиры. Когда-то говорили, что история конницы слагается из истории ее начальников. И данный постулат не устарел – в условиях войны начала 20-го в. кавалерийский командир должен был обладать исключительными личными дарованиями и даже определенным военным талантом. Таланты же, как известно, рождаются редко. Но именно Ф. А. Келлер представлял тот тип идеального кавалерийского военачальника, который был востребован мировой войной. Более того – Ф. А. Келлер был талантливым кавалерийским командиром.

Ф. А. Келлер.

В ходе боев у Баламутовки-Ржавенцев были взяты крупные населенные пункты и укрепленные точки - Залещики и Надворна, а 7-я австро-венгерская армия генерала К. фон Пфланцер-Балтина отброшена за р. Прут. Прорыв неприятельского фронта и стремительное продвижение брошенной в прорыв конницы уже через два-три дня сказались и на центральном участке фронта армии: противник начал спешно оставлять укрепленные позиции на фронте русских 30-го и 11-го армейских корпусов и отходить на юг - за Прут и в горы.

Награждение георгиевских кавалеров в 10-м уланском Одесском полку. Летопись войны 1914 – 15 – 16 гг. № 82.

Но главное - ход этой небывалой в истории конницы атаки показал - невозможное возможно. Даже в условиях позиционной войны, в сети проволочных заграждений, когда пулемет господствовал на поле боя, а пехота была царицей полей – роль конницы не утрачена. Конная атака не только возможна, но в соответствующих оперативно-тактических условиях и при надлежащем руководстве со стороны командного состава сулила небывалый успех.

«Схватка». Н. Самокиш. Великая война в образах и картинах. Вып. 2. Изд. Маковского Д. Я. - М., 1914.

9-я русская армия и ее 3-й Конный корпус даже ходе тяжелейшей весенне-летней кампании 1915 г. фактически не знали поражений.

Автор: Олейников Алексей Владимирович