Тактика

О горной войне и природных явлениях

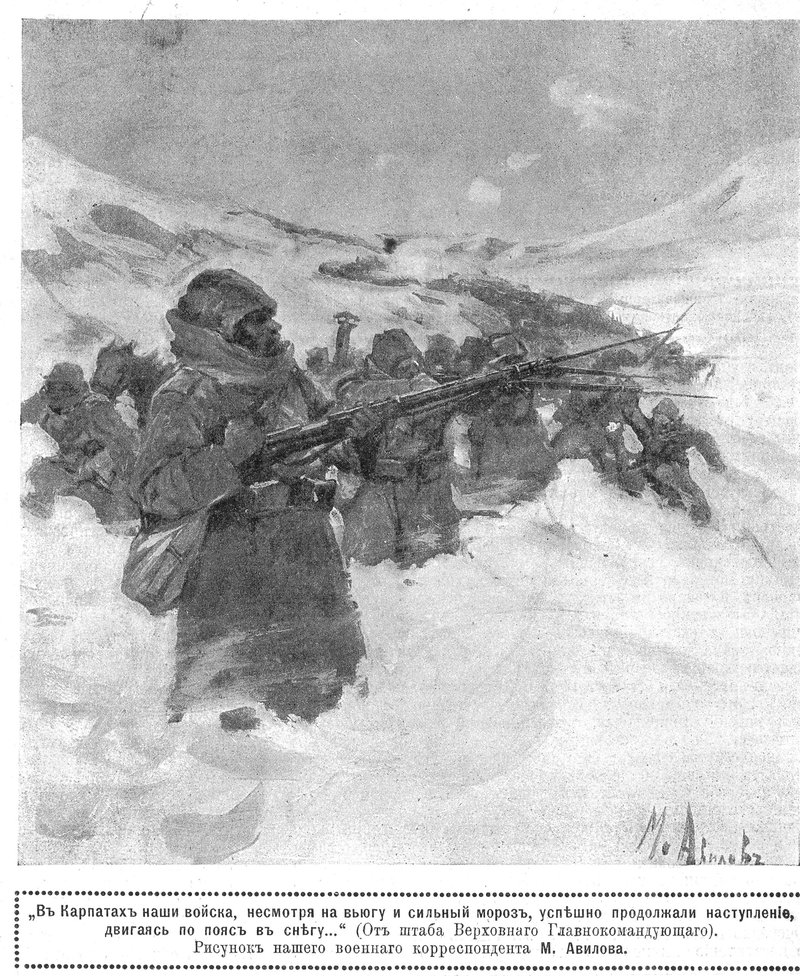

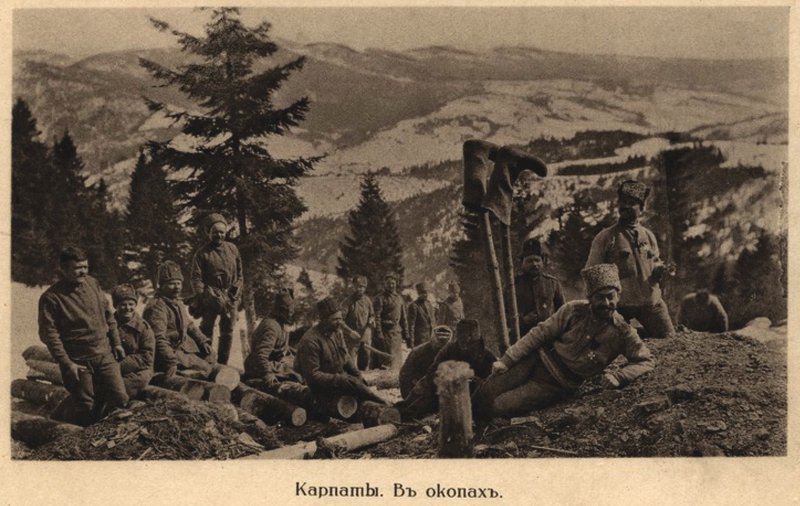

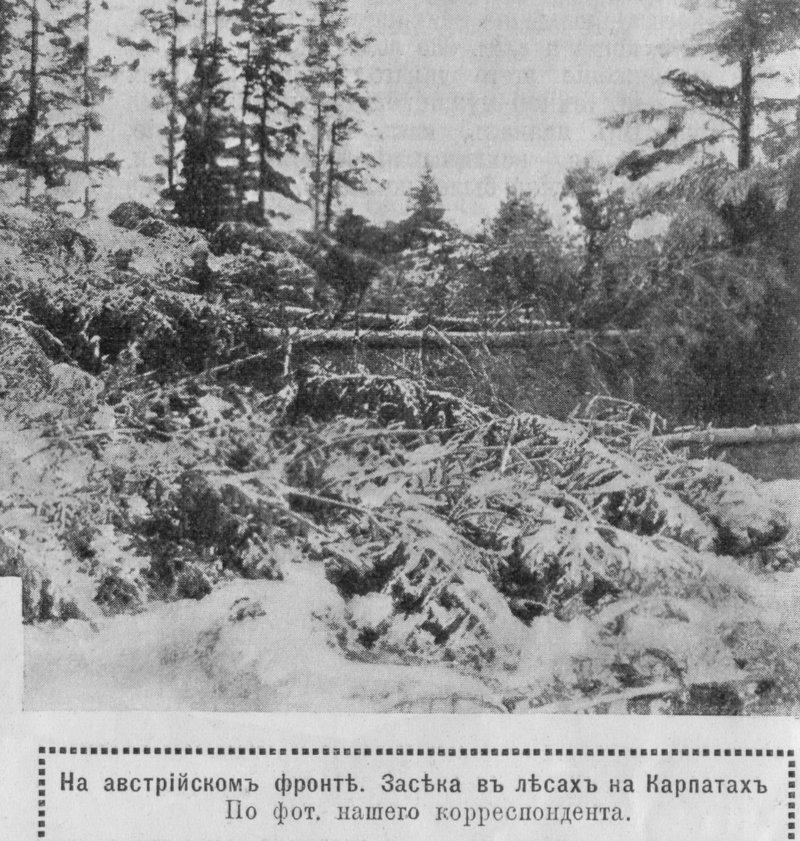

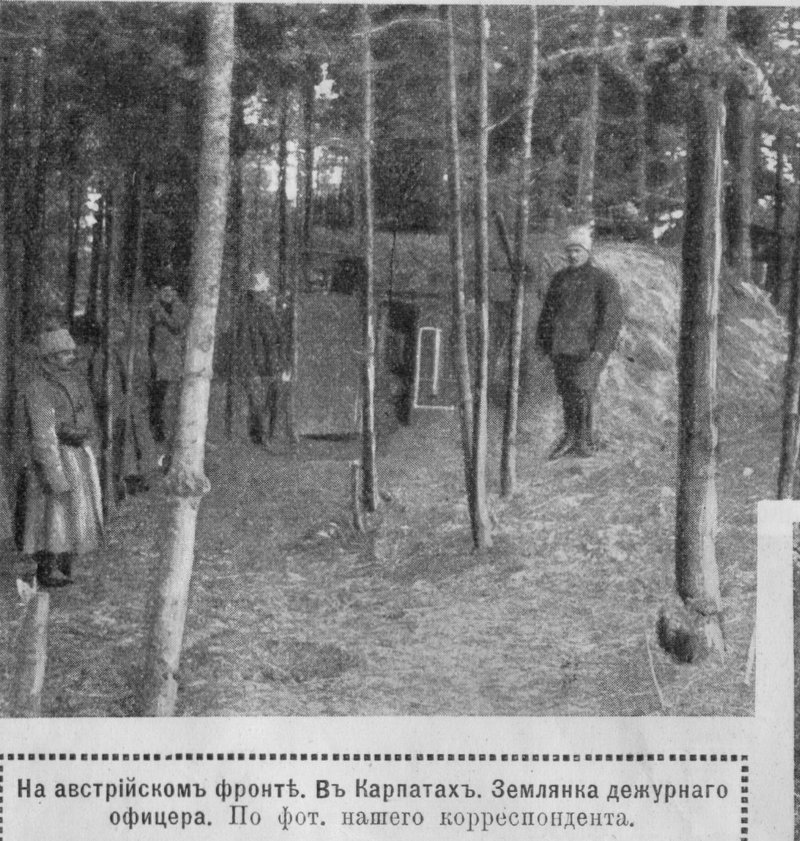

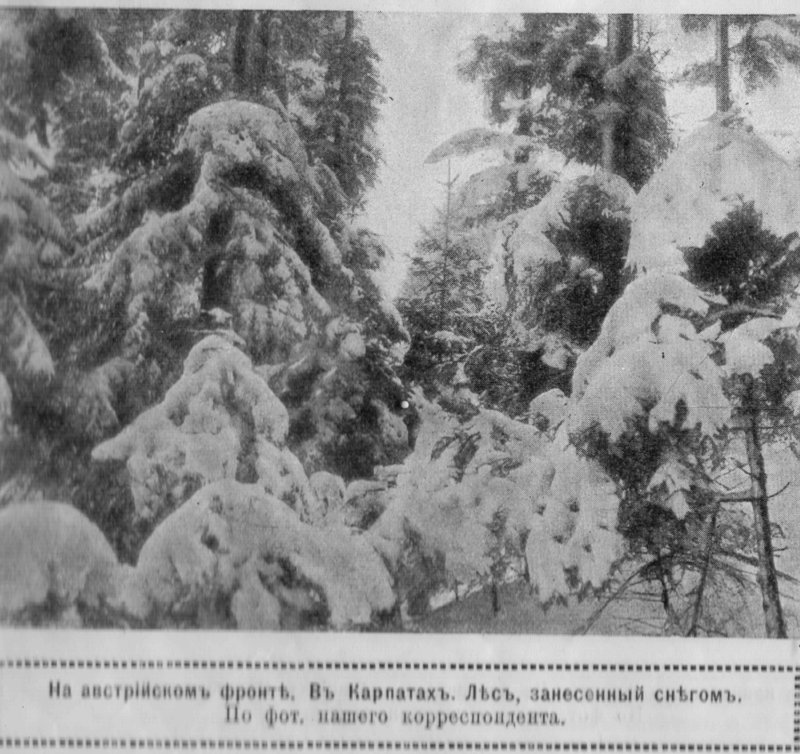

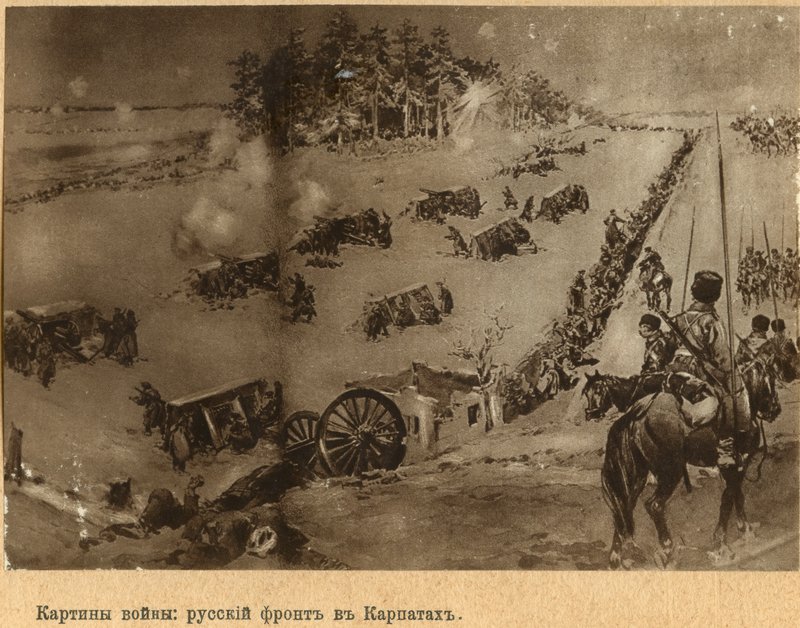

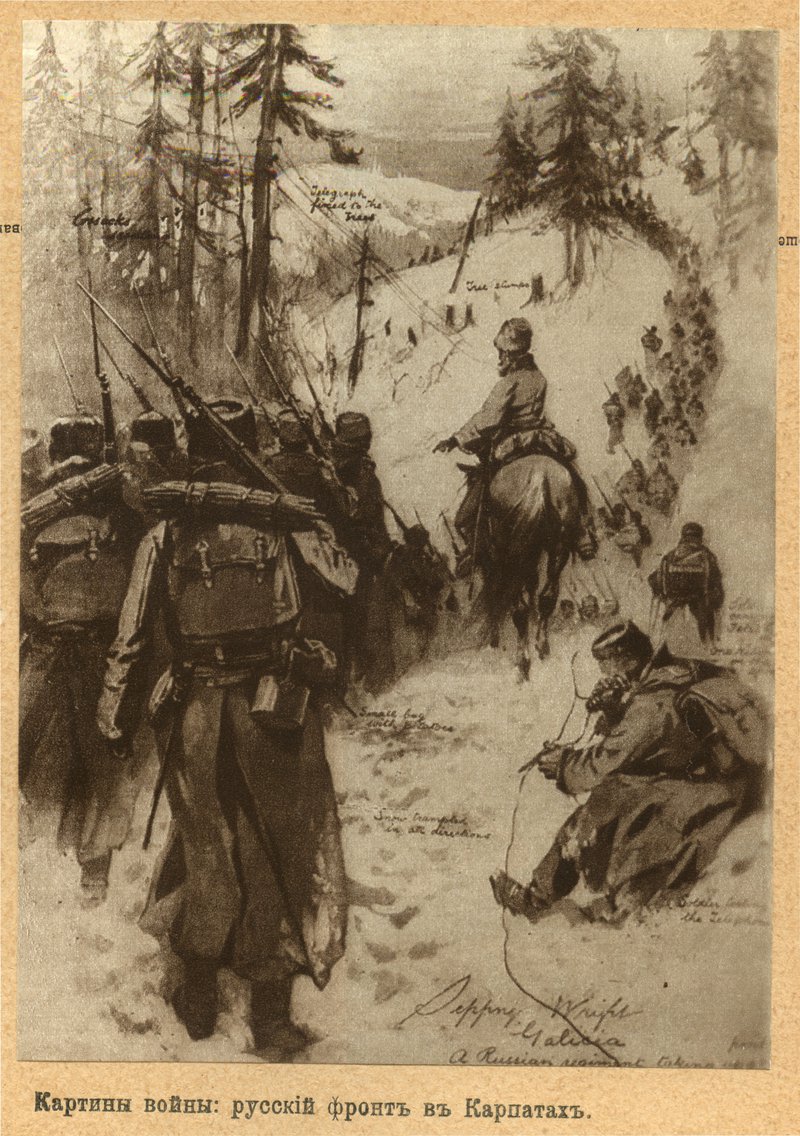

Война в Карпатах.

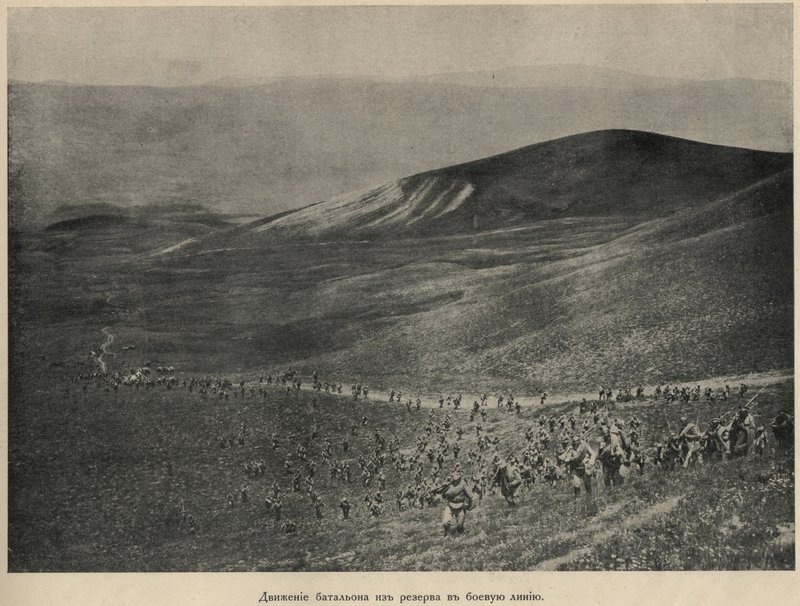

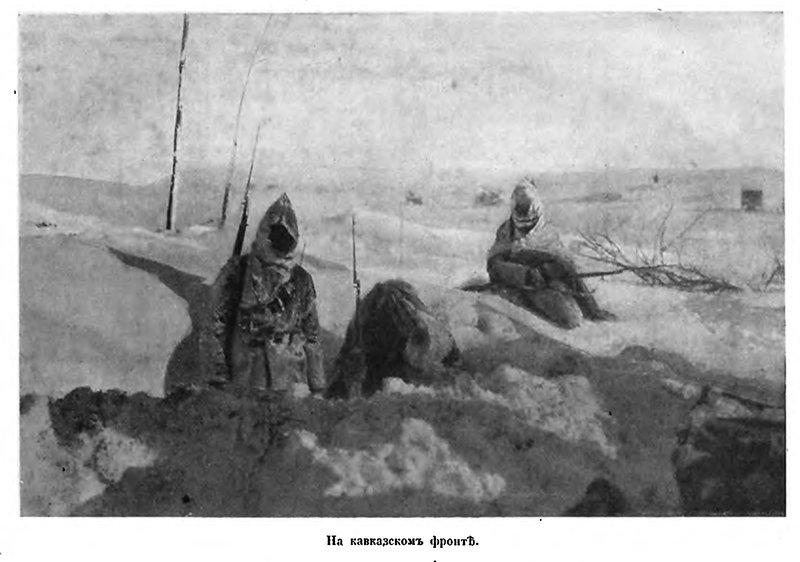

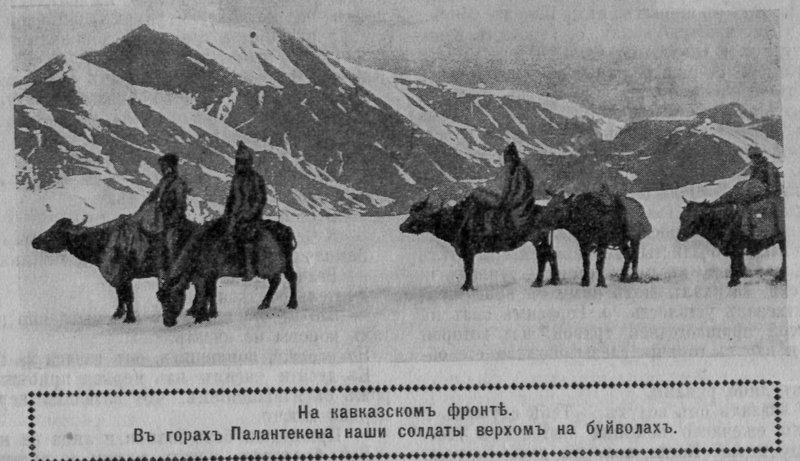

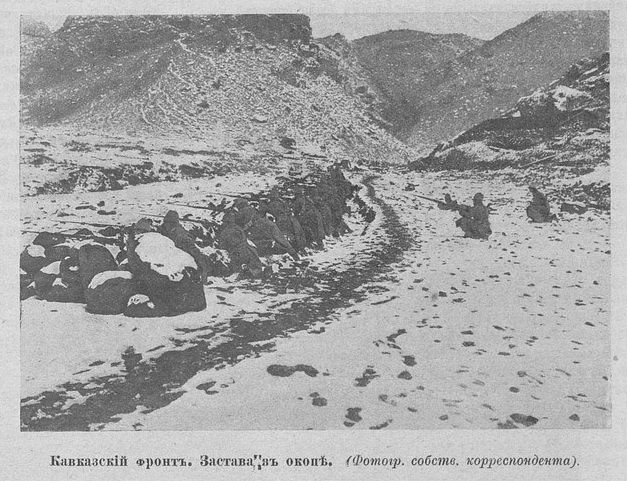

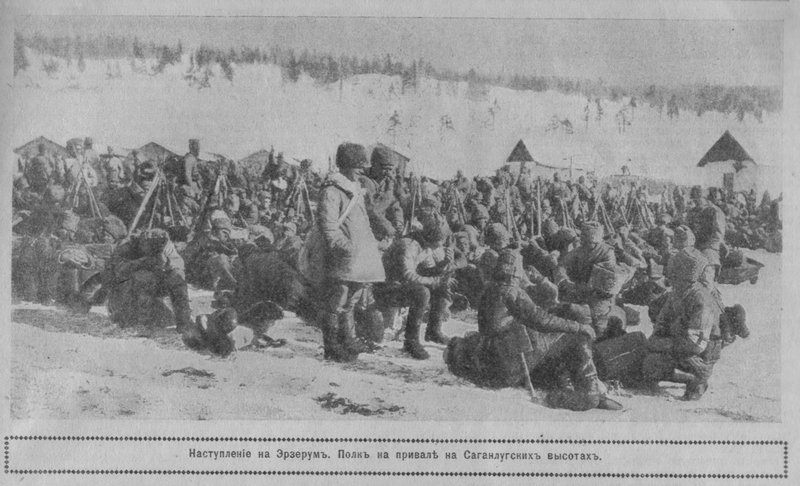

Русская армия вела успешные боевые действия в горах. Яркой иллюстрацией являются бои на Кавказском фронте в 1914 – 1917 гг. и в Карпатах в 1914 – 1915 гг.

Горная война отличается повышенной сложностью. Явления природы оказывают значительное влияние на войсковые операции. Дождь, град, снег, ветер, эхо, оптический (световой) обман и другие природные явления столь сильно влияют на действия войск, что это влияние перемещается из области тактики в сферу оперативного искусства и даже стратегии.

Весной и летом в горах, в период гроз и наводнений, моментально выходящие из берегов ручьи и горные реки наносят потери войскам, приводят к материальному ущербу.

Град (когда величина градин напоминает куриное яйцо) сопоставим с воздушной бомбардировкой противника.

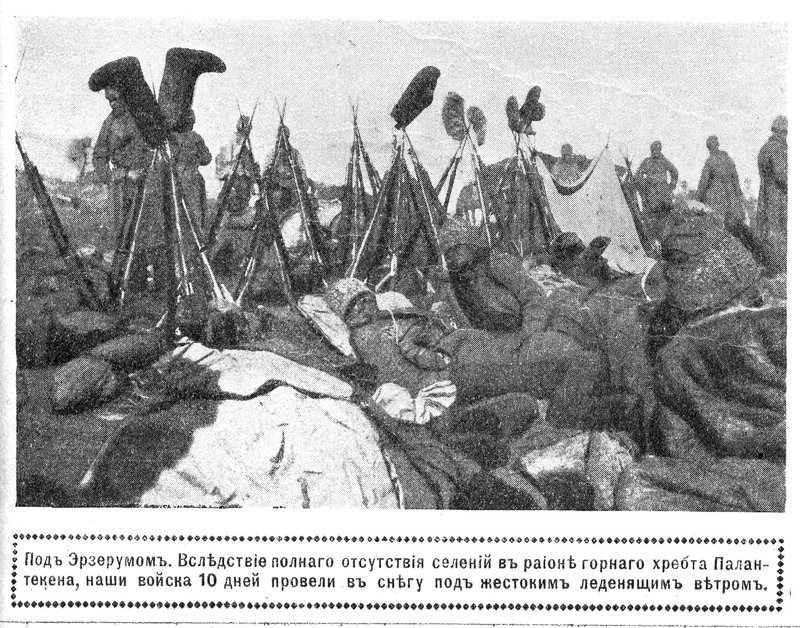

Особое значение имеет снег. Зимой 1916 - 1917 гг. Кавказский фронт буквально был засыпан снегом. Соприкосновение с противником было потеряно, а связь нарушена. Фронт более месяца не получал продовольствия: наступил голод, были съедены лошади и ослы.

Большое значение оказывает снег на маневрирование войск.

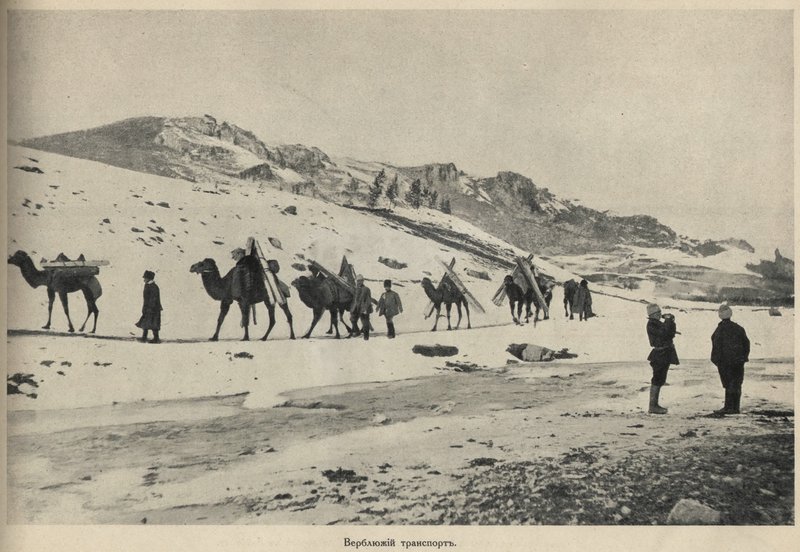

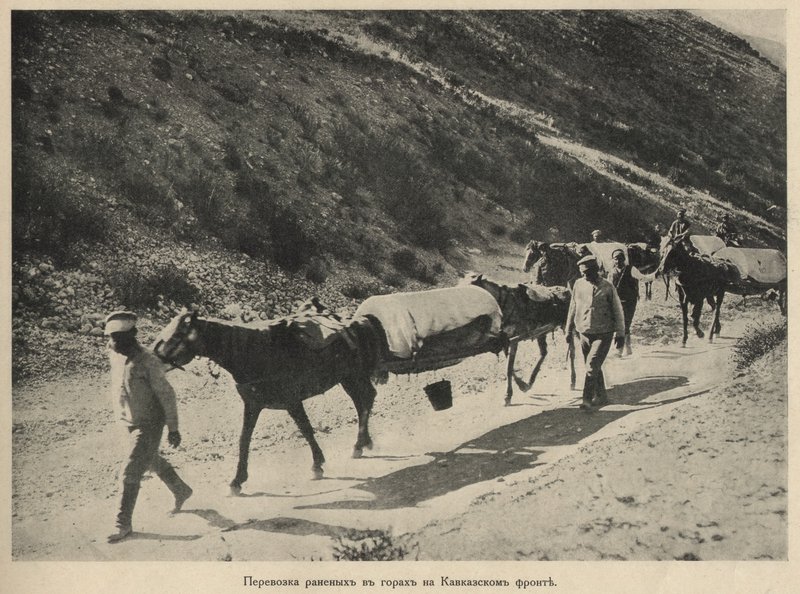

Германский источник следующим образом передавал специфику карпатских боев: «Станковые пулеметы поставили на маленькие ручные санки, но эта мера себя не оправдала. В глубоком снегу санки часто проваливались или перевертывались, а пулеметы превращались в ледяные комки. Перевозке на вьючных животных надо всегда отдавать предпочтение … русские более выносливы к холоду, чем немцы. Русская армия сумела использовать богатый опыт зимних походов на Балканах в 1878 г., и в Манчжурии в 1904 - 1905 гг.».

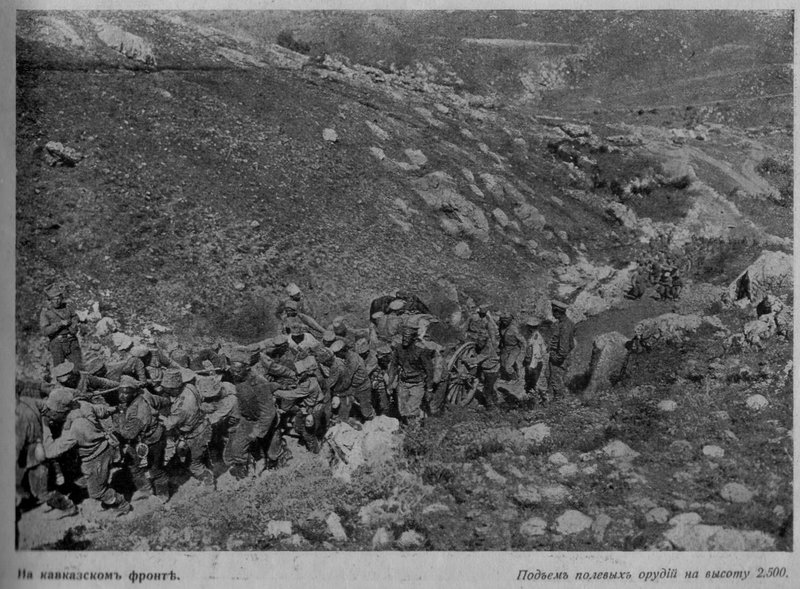

На Кавказском фронте в период Сарыкамышской операции 18-й туркестанский стрелковый полк выступил для удара с тыла по турецкому 11-му армейскому корпусу. Выдвинувшись из района западнее Яйла – Бардус, полк совершил пятнадцатикилометровый марш - прокладывая траншеи в снегу глубиной более полутора метров, перенося на руках боеприпасы и разобранные горные орудия, он скрытно продвигался вперед. Неожиданно для противника полк вышел из ущелья в тыл турецкому корпусу, который, бросив сильные горные позиции, отступил.

В декабре 1914 г., когда основные силы русской Кавказской армии после удачных для нее пограничных боев подошли к Гасан-Кале, в двух переходах от Эрзерума, оставив свою базу Сарыкамыш беззащитной, турецкое командование, прикрыв Деве-Бойнскую позицию заслоном, бросило два лучших корпуса на Сарыкамыш. Сильнейшие морозы в значительной степени повлияли на обходной маневр турок под Сарыкамышем.

Ветер в горах также является значительным препятствием для действий войск, особенно зимой, т. к. значительно увеличивает стужу. В Эрзерумскую операцию 1916 г. Кавказская армия имела 40% обмороженных, в то время как арабские войска противника в начале войны 90%. Это объясняется почти исключительно действием ледяного ветра.

Но и обычный ветер – значительное препятствие для действий войск. В 10-ти км к югу от Эрзерума имеется хребет Шайтанадаг - такое название ему было дано вследствие неимоверно сильных ветров. Скорость ветра на этом хребте такова, что было абсолютно невозможно сидеть верхом на лошади, автомобиль сдувает с дороги, пеший же человек может подвигаться против ветра только спиной - со скоростью менее 1 км в час.

Эхо, т. е. отражение звука, - также одно из явлений, присущих горной местности, иногда неблагоприятно влияет на войска. Существуют места, в которых звук повторяется 5 - 6 раз, причем повторный звук по своей силе мало отличается от первичного. Таким образом, каждый выстрел повторяется многократно в различных направлениях, и стрельба противника представляется значительно сильнее, чем она есть в действительности. Более того, создается впечатление, что противник обошел со всех сторон и обстреливает с флангов и с тыла.

Действующие в таких условиях войска должны обладать хорошей выдержкой. Под Эрзерумом, в одной из колонн 2-го Туркестанского армейского корпуса, при движении узким горным проходом, неожиданно началась стрельба - со всех сторон. Растерявшиеся солдаты отвечали не целясь, были убитые и раненые. Колонна остановилась и начала перестраиваться в боевой порядок. Пальба продолжалась более часа. Когда войска успокоились, и выяснилось отсутствие противника, была обнаружена и причина паники: нечаянный выстрел одного из отставших солдат.

В артиллерии существует способ определения местоположения стреляющей батареи противника по звуку - она отмечается одновременно с трех точек. Данный способ на равнине в несколько минут позволяет определить батарею противника – в горах это невозможно.

Существует еще одно явление, затрудняющее огневой бой в горах: оптический обман зрения. В чистом, прозрачном воздухе горы кажутся значительно ближе, чем в тумане и во мгле: освещенный солнцем скат также значительно приближается в представлении наблюдателя по сравнению со скатом, находящимся в тени. Специалист-наблюдатель, определяющий расстояния на низине на средних дистанциях с точностью до 10% и на дальних до 20 %, в горах ошибается на 100, 200 и больше %.

Русская армия успешно действовала в тяжелых горных условиях, выиграв как Карпатскую стратегическую операцию, так и серию операций на Кавказском фронте.

Русские войска, действовавшие на Кавказском фронте и в Карпатах, получили большой опыт ведения боя в горах.

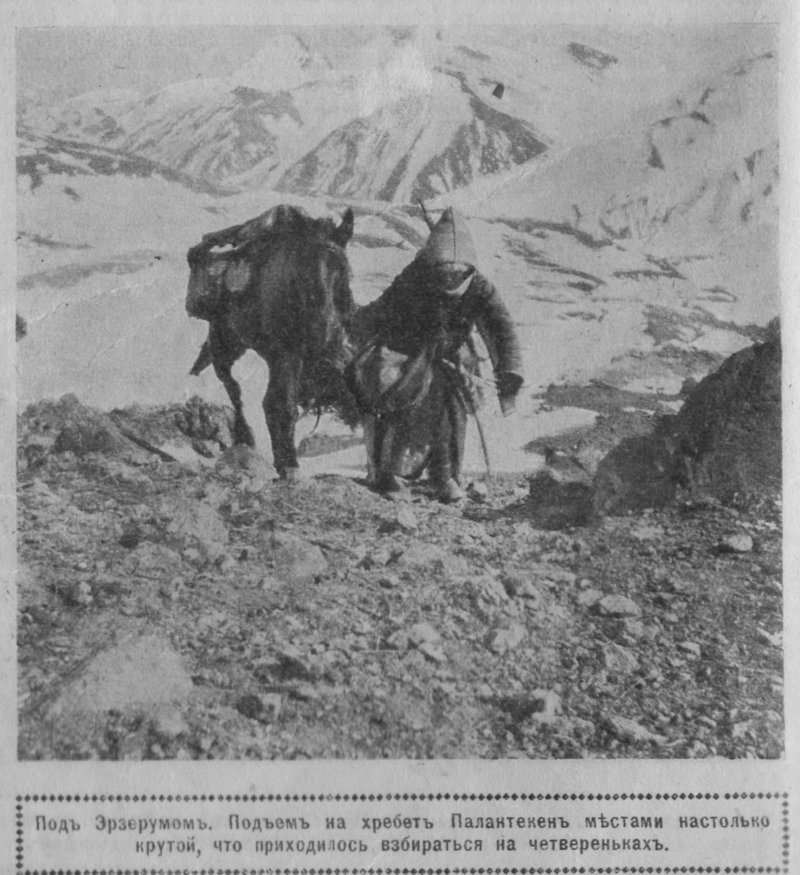

Кавказская армия – доставка патронов в горах во вьюках.

Автор: Олейников Алексей Владимирович