Стратегия

Великое отступление 1915 г. – поражение или стратегический откат?

На фоне многих известных боевых событий на Русском фронте Первой мировой войны Великое отступление русской Действующей армии на австро-германском фронте летом 1915 г. из Польши и Галиции фактически является белым пятном – под влиянием постреволюционной политической коньюктуры в историографии сложилось устойчивое мнение: Великое отступление 1915 г. – это катастрофа, переломный момент борьбы на Восточном фронте войны, приведший к деградации русской армии и нарастанию революционной ситуации в России. Так что же это было – вынужденный стратегический маневр или последствие крупного стратегического провала?

К победным для русского оружия боям у Опатова и Красника, май-июнь 1915 г.

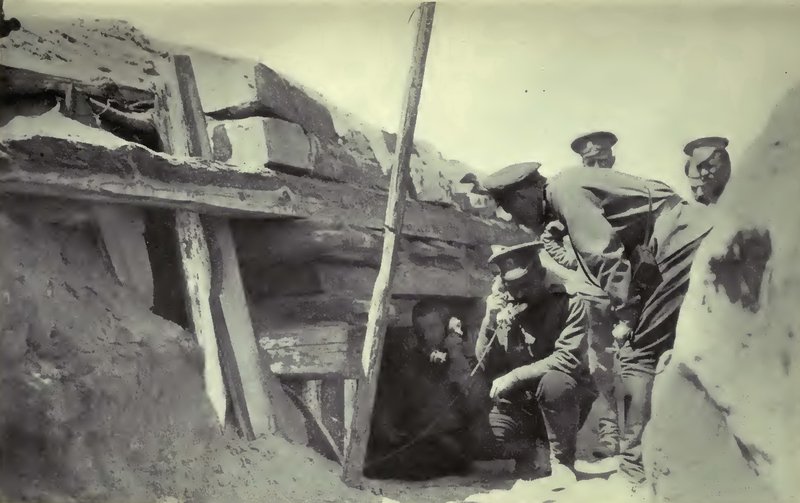

В траншеях у Опатова. Большинство фото - из работы британского военного корреспондента - очевидца событий кампании 1915 г. на Русском фронте Первой мировой войны. К сожалению, качество зачастую оставляет желать лучшего.

Вторая линия траншей, Опатов.

Вторая линия траншей у Опатова.

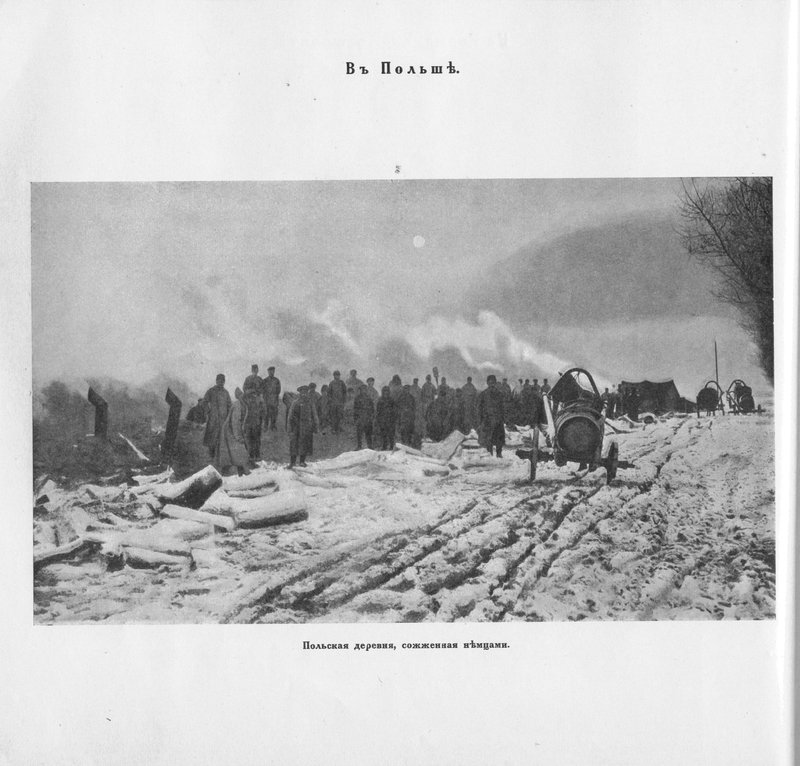

Летопись войны.

В ходе тяжелейшей и многоступенчатой Горлицкой стратегической операции 19 апреля – 10 июня 1915 г., австро-германские войска добились тактических и оперативных успехов, сумев придать им стратегическую окраску. Противник решил окружить русские войска в Польше - нанеся удары на севере и юге «польского выступа», реализовать «Летние стратегические Канны».

Первая линия русских траншей у Люблина.

Русская 8-дюймовка движется на позицию во время люблинских боев.

Русские артиллерийские офицеры на наблюдательном пункте во время боев под Люблиным.

Именно с июня, после завершения Горлицкой стратегической операции, русские войска и были вынуждены начать Великий отход. Но отступление производилось по единому стратегическому плану, русские войска наносили эффективные контрудары. Главной причиной стратегического отступления была необходимость выровнять фронт и грамотно эвакуировать Передовой театр – не позволить замкнуть в стратегический «котел» армии, находившиеся в центральной Польше.

Корольков Г. Несбывшиеся Канны.

Маневр осуществлялся при неблагоприятном соотношении сил

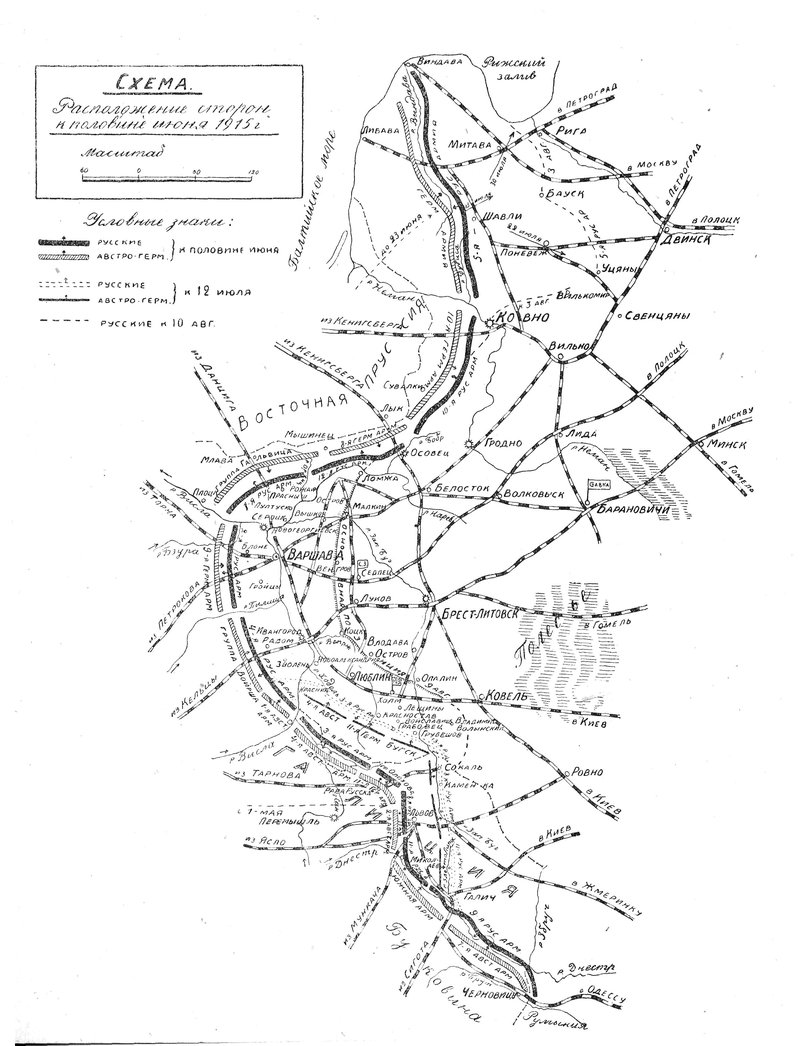

В начале июня 1915 г. на 1,4 тыс. км фронте русские 106 пехотных и 36 кавалерийских дивизий противостояли 113,5 пехотным и 19 кавалерийским дивизиям противника. Учитывая проблемы в сфере материально-технического снабжения, превосходство противника над русскими войсками было достаточно ощутимым. Число полевых орудий в русской Действующей армии сократилось на 25%, а производство не могло компенсировать даже боевых потерь.

Первая линия траншей в Польше.

Русская мортирная (гаубичная) батарея в Польше.

Так, совещание в русской Ставке 4-го июня выявило, что армии Юго-Западного фронта имеют некомплект в 170 тыс. человек (пополнение возможно лишь в размере 20 тыс. бойцов), снарядов и патронов настолько мало, что приходится лимитировать расход боеприпасов (из-за него появилась даже т. н. лишняя артиллерия, и это при том, что число орудий сократилось), ощущался острый недостаток оружия, обученных пополнений и офицеров - и русским войскам пришлось сражаться с хорошо вооруженным и обильно снабжаемым противником. Понижающаяся численность боевых частей сокращала возможности огневой обороны русских войск и препятствовала производству ими контратак – т. е. войска были лишены возможности проявлять активность. Т. о. снизились как маневроспособность, так и оборонительная устойчивость русских войск.

Главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта генерал от артиллерии Н. И. Иванов.

Командующий 8-й армией Юго-Западного фронта генерал от кавалерии А. А. Брусилов.

Тем не менее, в данный период Русский фронт приковал к себе 1 млн. 333 тыс. германских и австрийских солдат и офицеров (им противостояли 1 млн. 690 тыс. русских бойцов), в то время как Французский фронт – 1 млн. 800 тыс. военнослужащих противника (но им противостояли 2 млн. 450 тыс. англо-французских солдат и офицеров при равноценном техническом оснащении).

Отступление проводилось по единому стратегическому замыслу

Решение начать отход, чтобы избегнуть окружения центральной группы армий Северо-Западного фронта в Польше, было принято на совещании 22-го июня при штабе фронта в г. Седлец. Внимание было акцентировано на необходимости беречь живую силу, без которой продолжение борьбы невозможно.

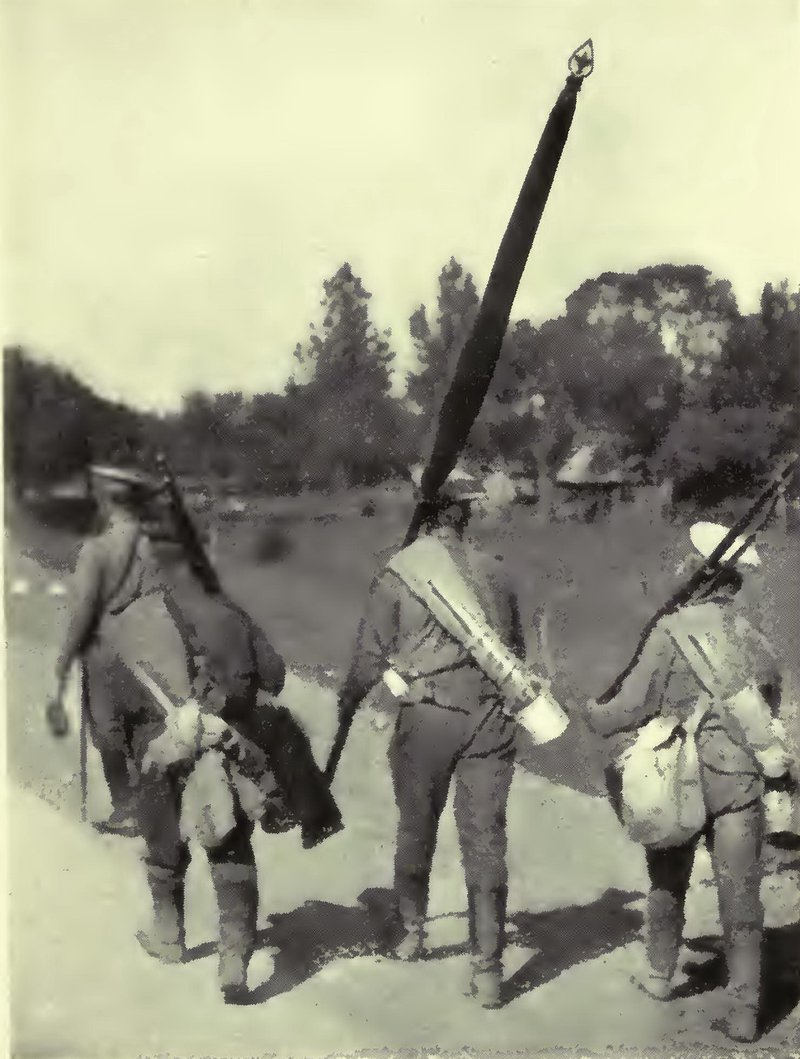

Сибирские стрелки со знаменем.

Русские офицеры на артиллерийской наблюдательной позиции.

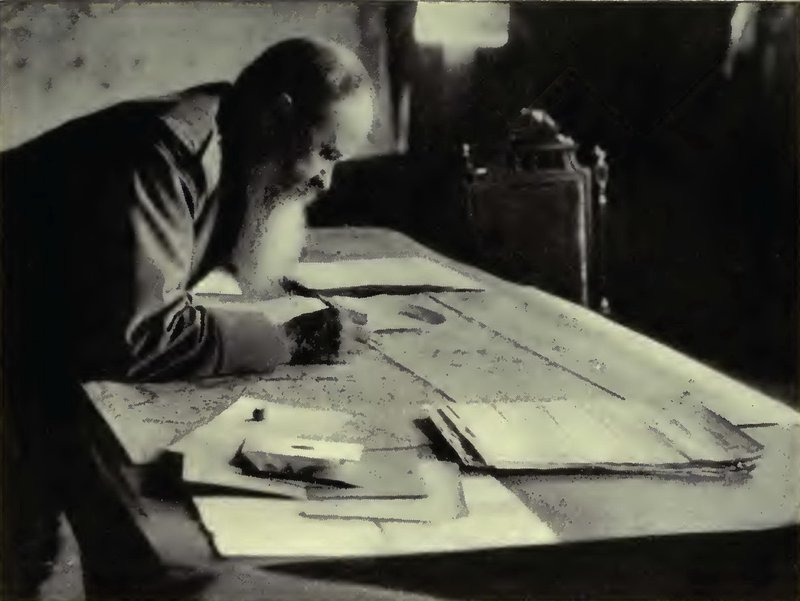

Автор концепции активной стратегической обороны в летней кампании 1915 г. – главнокомандующий армиями Северо-Западного фронта (4 – 18 августа – Западного фронта) генерал от инфантерии М. В. Алексеев предложил следующие тактические приемы: 1) для обороны позиций оставлять минимальное количество войск, а остальные сосредотачивать в резерве на главнейших направлениях, где можно ожидать наступления противника; 2) при наступлении противника этими резервами проводить короткие контратаки. Концепция М. В. Алексеева вносила элемент активности в пассивную оборону, на которую, при наличии слабой маневроспособности и огневого бессилия, обрекались русские армии. Противник допускался к русским позициям почти беспрепятственно, но в то же время и потери обороняющегося от артиллерийского огня наступающего сводились к минимуму. Контратака восстанавливала положение.

М. В. Алексеев.

В течение 1-го месяца Великого отступления русских войск (к началу июля) противник продвинулся вдоль Вислы на 55 км, и вдоль Западного Буга на 35 км – достаточно низкий результат для серии непрерывных боев, начавшихся после завершения Горлицкой стратегической операции.

Телефонный разговор с батареей с наблюдательного пункта.

Русские броневики в Польше.

С началом июля одновременными усилиями двух сильных групп армий, сосредоточенных: одна на фронте Нарева и нацеленная на участок Ломжа - Остроленка - Рожан, а другая на южном фасе Передового театра, между Вепржем и Бугом, и нацеленная на линию Холм - Влодава, противник поставил себе задачей отрезать и окружить русские армии, находившиеся на дуге Нарева, Средней Вислы и между Вислой и Верхним Вепржем.

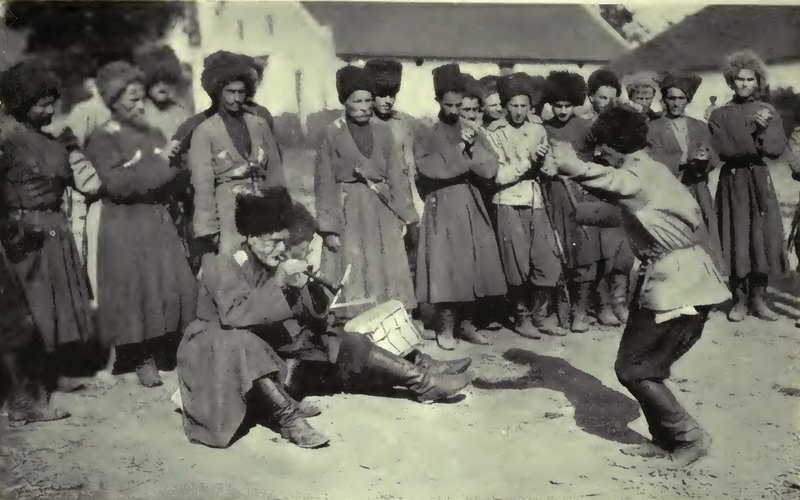

Кавказские казаки в минуту отдыха.

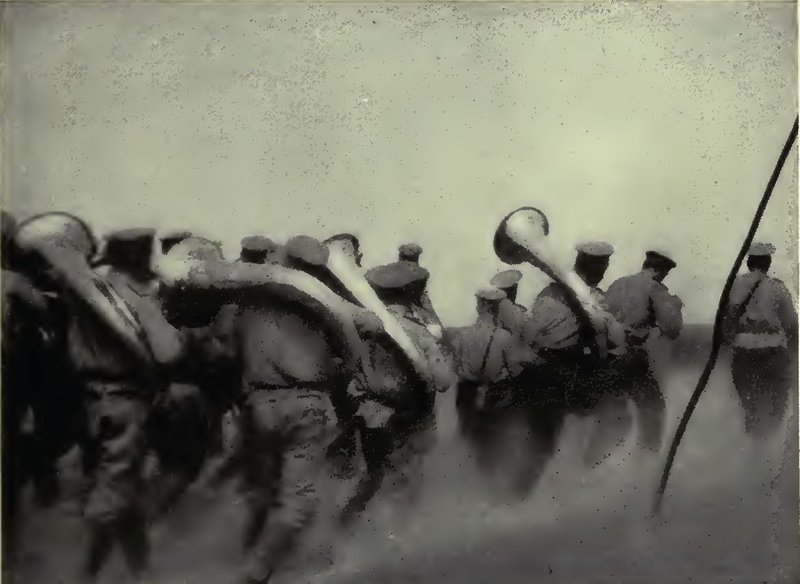

Полковой оркестр.

Конница занимает позицию.

Но армии на флангах «польского мешка» сдерживали противника, а войска в центральной Польше, оставив 21-го июля Варшаву, медленно отходили на линию ж/д Соколов – Седлец – Луков. К концу июля армии Северо-Западного фронта отошли на фронт Осовец – Дрогичин – Влодава – Турийск.

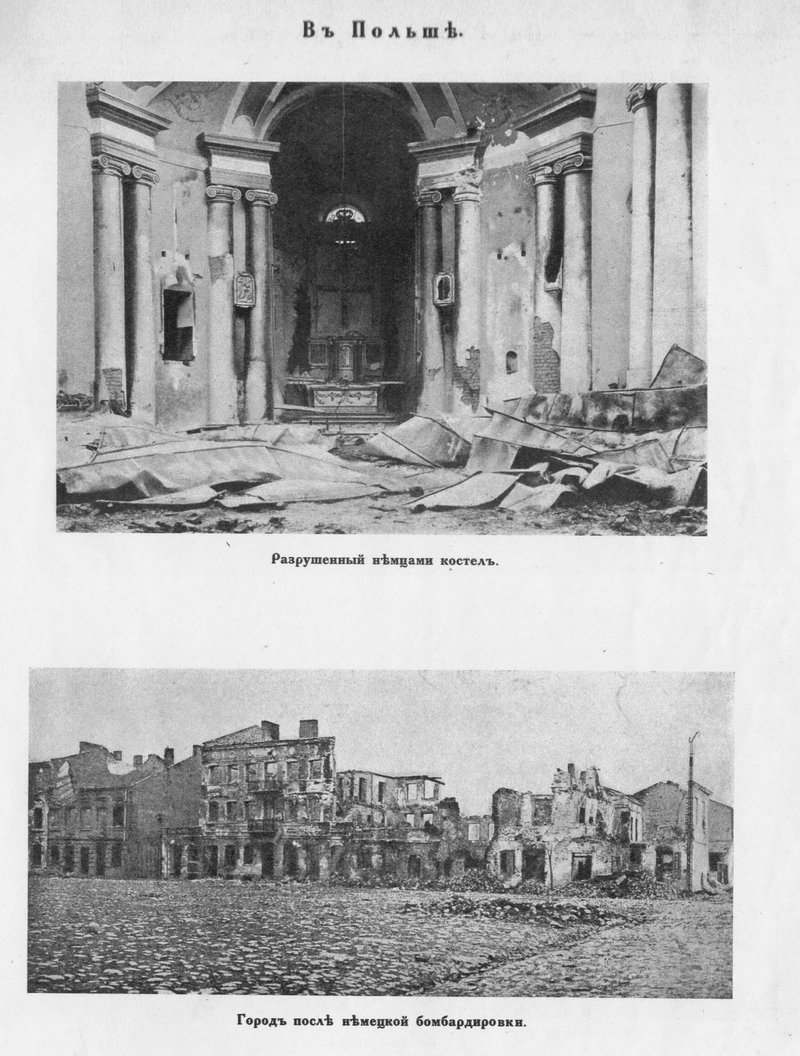

Великая война в образах и картинах № 7 и 8.

Удары противника оказались не в состоянии быстро преодолеть сопротивление русских войск - они избегли окружения и благополучно ускользнули от предполагавшегося разгрома. Русским войскам приходилось отходить не только в крайне неблагоприятных оперативно-тактических и организационных условиях, но и соизмерять свой отход с темпами польской эвакуации.

Еврейская семья оставляет Варшаву.

Эвакуация Варшавы. Медь и колокола были вывезены еще до ухода русских войск.

Вследствие ожесточенных боев некомплект в армиях Северо-Западного фронта, почти не получавших пополнений, с 210 тыс. возрос до 650 тыс. человек. Несмотря на тяжелые условия борьбы с противником, обладавшим превосходством сил и практически неограниченным лимитом боеприпасов при большом числе орудий, русские армии отошли и не позволили противнику ни отрезать, ни окружить ни единой воинской части.

Отступление от Варшавы. Артиллерия на дороге.

Сибиряки покидают последний окоп перед Варшавой.

Перекличка во время отступления из Варшавы.

В начале августа противник особенно напирал в направлении на Белосток – Брест – Ковель.

Отступление от Варшавы.

Отступление от Варшавы. Перевозка боеприпасов.

Отступление от Варшавы. Тяжелая артиллерия.

26-го августа новое руководство Ставки отдает директиву о прекращении Великого отступления, оно начинает бороться с энерцией продолжительного отхода.

Отступление от Варшавы. Германские пленные в сарае.

Группа немецких пленных, захваченных русскими во время отступления из Варшавы.

Отдых во время отступления от Варшавы.

В ходе оборонительно-наступательных операций в августе – октябре 1915. (Виленская, Луцкая, Чарторийская, Наступление на Серете) фронт был стабилизирован по линии (с юга на север) Черновицы - Дубно - Пинск - Барановичи - Крево – оз. Нарочь – Двинск – Якобштадт.

Во время отступления из Варшавы

Планомерный отход в ходе Великого отступления осуществлялся поэтапно, в рамках реализации оперативно-стратегического планирования – его можно квалифицировать как стратегический откат, маневр, характерный для противоборства массовых армий. Русские войска вели активную оборону, наносили эффективные контрудары. Откат русской армии был сопряжен с решением важнейших стратегических задач, главная из которых – эвакуация «польского балкона». Видел это и противник. М. Гофман отмечал: «По-видимому русские действительно повторяют 1812 год и отступают по всему фронту. Они сжигают сотни поселений и увозят население».

Один из последних русских полков оставляет Варшаву.

Великое отступление имело для России крайне неблагоприятные как военные, так и экономические последствия - с конца апреля и до 5 сентября 1915 г. (падение г. Вильно) максимальная величина отката русской армии составила до 500 км. Была устранена угроза воздействия русских войск на Венгрию и Восточную Пруссию. Огромной утратой явилась потеря важных регионов, сети стратегических железных дорог, человеческих и материальных ресурсов.

Во время отступления из Варшавы.

Но была сохранена Действующая армия, и противник не смог добиться желаемого стратегического успеха, понеся большие потери. М. Гофман записал в своем дневнике 3-го августа (нового стиля), характеризуя некоторые летние потери германских войск на северном фланге «польского балкона»: «На левом крыле Гальвица (армейской группы генерала артиллерии М. фон Гальвица – А. О.) … те 25000 человек, которые мы потеряли убитыми и ранеными, … нам не вернут».

После эвакуации русскими Львова. Бугские уланы на марше.

К августу 1915 г. из 262 дивизий Германского блока русская армия оттянула на себя 119 дивизий, или более 45% Действующей армии противника. Постепенно расширяющийся в связи с продвижением противника Русский фронт стал резервуаром, поглотившим резервы германцев и австрийцев.

"Союзники".

Как это не парадоксально, именно стратегический откат русской армии, названный Великим отступлением, ознаменовал крах планов противника вывести Россию из войны. Великое отступление летом 1915 г. привело к сохранению русских армий, а значит второй фронт борьбы с австро-германцами (смертельный для них уже самим фактом своего существования) также сохранился – и это обстоятельство лишило Германский блок теперь уже даже гипотетической перспективы на успешный исход войны.

Автор: Олейников Алексей Владимирович