Оперативное искусство

Об окружениях на Русском фронте Первой мировой и борьбе с ними

Выдающийся полководец маршал Советского Союза И. С. Конев писал, что операция на окружение есть венец, высшая форма оперативного искусства. Бои в «котлах» приводили окруженного к гибели либо к очень тяжелым потерям и, как правило, утрате артиллерии. Потери окруженных войск были непропорционально высоки по отношению к войскам их окружившим.

Многие боевые операции маневренного периода войны были проникнуты идеей маневра против флангов.

Наступательные операции в Восточной Пруссии русских 1-й и 2-й и германской 8-й армий в августе 1914 г. осуществлялись в форме охватывающего маневра.

Охват флангов был положен в основу действий русских войск в Галицийской битве. Так, обходной маневр русской 5-й армии на 2-м этапе битвы привел к тому, что австро-венгерское командование приняло решение об отступлении за р. Сан.

Обходной маневр командования русской 10-й армии силами двух корпусов позволил выиграть Первую Августовскую операцию 12 – 30 сентября 1914 г.

С формами охвата, обхода и концентрического наступления с целью окружения противника мы встречаемся в Лодзинской и Сарыкамышской операциях, в операциях кампании 1915 г.

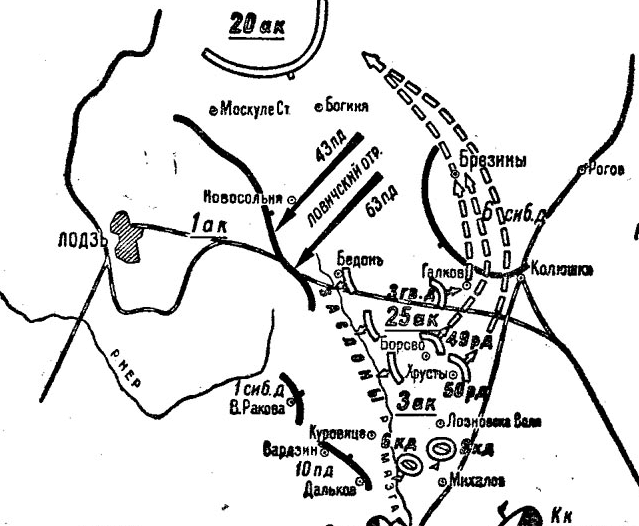

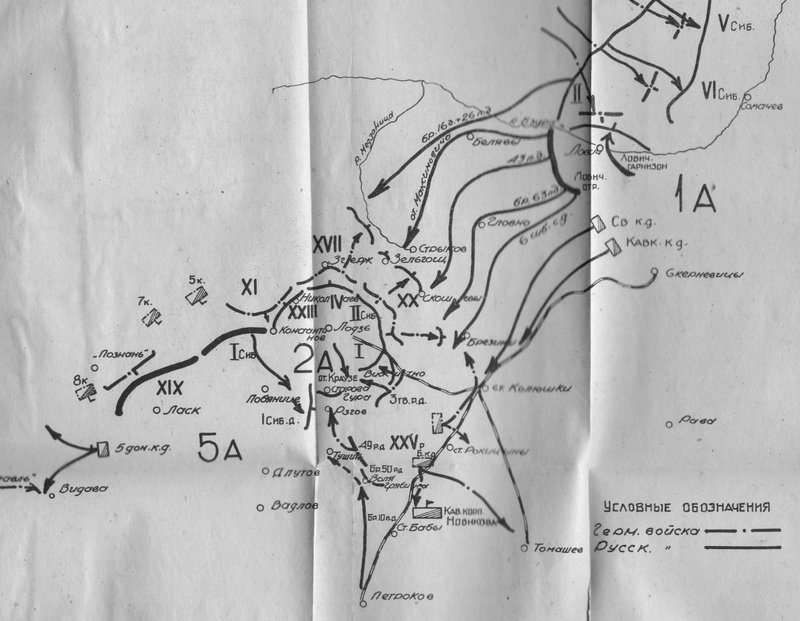

Русская армия добилась окружения противника в оперативном масштабе в ходе Лодзинской операции 1914 г. Группа армий Северо-Западного фронта (5-я и 2-я армии) совместно с Ловичским отрядом 1-й армии 9 ноября осуществила окружение ударной группы германской 9-й армии (49-я и 50-я резервные, 3-я гвардейская, 6-я и 9-я кавалерийские дивизии). Но 11 ноября противник в ночном бою прорвал фронт 6-й Сибирской стрелковой дивизии и вышел к главным силам 9-й армии.

Ударная группа 9-й армии генерала пехоты Р. Шеффер Бояделя и ее прорыв из окружения.

Несмотря на прорыв, операция на окружение имела большое оперативно-стратегическое значение. Вместо окружения русской 2-й армии под Лодзью германскому командованию пришлось выводить из «котла» свои окруженные корпуса. 2,5 германских корпуса были почти уничтожены – из 50 тыс. человек, имевшихся к началу операции, прорвалось до 8 тыс. бойцов [Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вd 6. Berlin, 1929. S. 172.; Данилов Ю. Н. Россия в мировой войне 1914-1915 гг. Берлин, 1924. С. 244]. Т. о., ударная группа 9-й армии потеряла до 85% своего состава.

Операция имела серьезный стратегический резонанс, крайне благоприятный для англо-французских союзников России - она привела к переброске на Русский фронт четырех германских корпусов (3-я, 4-я, 26-я пехотные, 5-я, 6-я, 25-я, 47-я, 48-я резервные дивизии) [Reichsarchiv. Вd 6. S. 468-479.; Генерал Бюа. Германская армия в период войны 1914—1918. Расцвет и упадок. Маневры по внутренним операционным линиям. - Париж - Нанси – Страсбург, 1922. С. 30].

Потери окруженной группы оказались существенной частью общих потерь 9-й армии, которые, по немецким данным, за 7 недель составили 100 тыс. человек, из них 36 тыс. убитыми («погребено на полях сражений». Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вd. 6. S. 360).

Но маневр окружения, приводивший к гибели окруженных войск, удавался не часто. В некоторых случаях войска, совершавшие обход, сами попадали в тяжелое положение и терпели поражение, как это было с германской группой Р. Шеффер Бояделя в Лодзинской и с турецкими войсками в Сарыкамышской операциях.

Одной из ключевых причин неудач операций на окружение было отсутствие мобильных сил, которые, преодолевая сопротивление обороняющегося, позволили осуществить окружение раньше, чем противник организует контрманевр. Единственным родом войск, обладавшим оперативной подвижностью, была конница, которая не имела необходимого объема тяжелого вооружения, была плохо подготовлена для выполнения таких маневров в серьезных масштабах и оперативно неверно использовалась.

Главные инструменты противодействия обходу и охвату - внимание к флангам и оперирование достаточно сильными резервами.

История Первой мировой войны знала несколько случаев, когда противник добивался окружения русских войск в оперативном масштабе. В некоторых из них русские войска смогли противодействовать обходу и разжать кольцо окружения, в других – нет.

Образцами неудачного противодействия окружению являются.

1) «Самсоновская катастрофа».

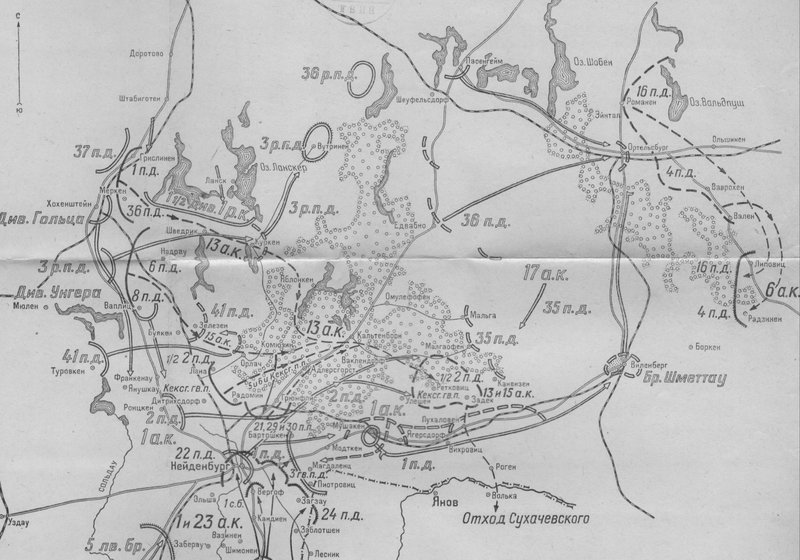

В ходе Восточно-Прусской операции 1914 г. в окружении оказались 2,5 корпуса – ударная группа 2-й армии Северо-Западного фронта. Армия, слабо взаимодействуя с правофланговым соседом (1-й армией), к 10 августа утратила с ним связь.

13 августа, воспользовавшись разрозненностью усилий русских армий и их проблемами со связью, германское командование, оставив заслон против остановившейся 1-й армии, все силы своей 8-й армии сосредоточило против русской 2-й, решив отбросить ее фланги и окружить центральные корпуса. Особое значение в этой ситуации имела борьба на флангах.

Русские фланговые корпуса потерпели поражение: 6-й армейский у Бишофсбурга, а 1-й армейский - у Уздау. Контрудар последнего 14 августа против германских 5-й ландверной бригады и 2-й пехотной дивизии был успешен – войска противника начали отход. В этот момент на правом фланге 1-го армейского корпуса от имени его командира был передан ложный приказ об отступлении (об этом факте писали советские военные историки комдив Г. С. Иссерсон и полковник Ф. А. Храмов).

Немцы смогли приступить к окружению центральной группы 2-й армии (13-й и 15-й армейские корпуса, 2-я пехотная дивизия 23-го армейского корпуса). В этой фазе операции до 13 германских дивизий действовали против 5 русских, и, несмотря на то что центральная группа 2-й армии нанесла поражение германским 41-й пехотной дивизии и ландверной дивизии Гольца у Ваплица-Мюлена и Гогенштейна, ситуацию это не изменило. 16 - 18 августа окруженная группировка, после разрозненных попыток пробиться, погибла.

Центральная группа корпусов 2-й армии в момент гибели.

Русское командование не сумело парировать обход и организовать помощь окруженной группировке. Управление войсками как в «котле», так и извне было организовано ненадлежащим образом. Фланговые соединения 2-й армии могли прорваться к окруженной группировке, но действовали вяло.

Тактика действий в окружении предусматривает стойкую оборону до момента подхода помощи извне либо организацию прорыва. Ни то ни другое в должной мере осуществлено не было.

Но и действия противника также зачастую были неудовлетворительны. Первый план окружения центральной группы корпусов 2-й армии в районе Гогенштейна провалился. Во-первых, русские нанесли поражение двум дивизиям группы Ф. Шольца (20-й армейский корпус), чем предотвратили намечавшееся окружение в первой редакции. 13-й армейский корпус, отходя 15 августа из Алленштейна, фланговым ударом севернее Гогенштейна нанес поражение дивизии Гольца, 15-й корпус в тот же день разгромил у Ваплица германскую 41-ю пехотную дивизию (ее потери составили 2400 человек и 13 орудий – Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вd 2. Berlin, 1925. S. 187.), а именно она имела задачу закрыть отход русских от Гогенштейна на юг. Во-вторых, германские 1-й резервный и 17-й армейский корпуса не выполнили задач на 15 августа - топтались в районе Вартенбурга и не закрыли бреши в озерном районе на юго-восток от Гогенштейна. Между командирами этих корпусов О. Беловым и А. Макензеном по вопросу, кому наступать на Алленштейн, возник конфликт, потребовавший вмешательства командарма П. Гинденбурга.

Окружение состоялось по иной схеме и в общем-то случайно.

Германский 17-й армейский корпус по техническим причинам не получил новой задачи на 16 августа (развернуться против русской 1-й армии), продолжая выполнять прежнюю - и этим компенсировал промах своего армейского командования. Если бы этот корпус, получив приказ, был восточнее Алленштейна, то окружения 13-го и 15-го корпусов 2-й армии могло не быть. Именно отсутствие связи с 17-м армейским корпусом помогло германцам осуществить окружение центральной группы 2-й армии (Храмов Ф. А. Восточно-прусская операция 1914 г. Оперативно-стратегический очерк. М., 1940. С. 61). Таким образом, окружение русских стало «приятной неожиданностью» для германского командования.

В ходе «самсоновской катастрофы» или «Танненберга» 16 – 18 августа окруженная группировка 2-й армии потеряла до 50 тыс. человек (карта Рейхсархива с указанием русских группировок, плененных в разных частях танненбергского «котла», позволяет насчитать 44 тыс. человек. Reichsarchiv. Вd 2. Karte 11. Schlacht bei Tannenberg). Материалы Доклада Особой правительственной комиссии для расследования причин гибели 2-й армии в Восточной Пруссии зафиксировали, что пробиться из окружения удалось до 15 тыс. солдат и офицеров.

Немецкие источники, говоря об общих потерях 8-й армии у «Таненберга», исчисляют их за шестидневный срок (13 - 18 августа) в 12 тыс. человек [Reichsarchiv. Вd 2. S. 346.]. При этом не учитываются более ранние бои частей 8-й армии с войсками А. В. Самсонова, нанесшие немцам значительные потери (так, 10-11 августа у Орлау-Франкенау германские части потеряли 3-4 тыс. человек). Кроме того, потери немцев в боях со 2-й армией были смягчены тем, что большинство пленных, взятых самсоновской армией, вернулись к своим (до 1 тыс. человек, «потерянных» у Франкенау, 2 тыс. человек – у Алленштейна, свыше 1 тыс. человек – у Ваплица).

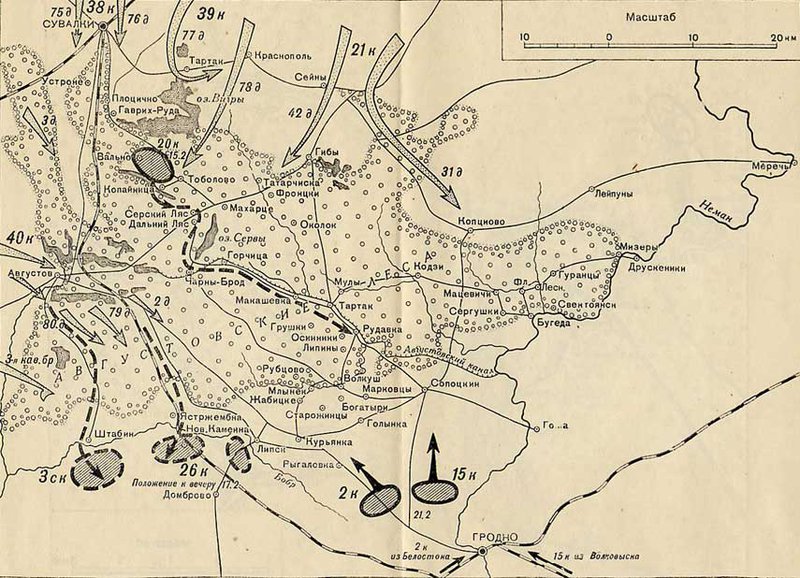

2) Во Второй Августовской операции (Зимней битве в Мазурии) 1915 г. германцам удалось окружить один корпус – 20-й армейский из состава 10-й армии Северо-Западного фронта.

В начале операции три германских корпуса отбросили правофланговый русский 3-й армейский корпус, выйдя во фланг и в тыл 10-й армии. В данной ситуации второе «противоядие» операции противника на окружение - резерв - помог бы стабилизировать ситуацию. Но в армейском резерве был лишь один батальон!

Германским армиям ставилась задача уничтожения русской 10-й армии - «путем одновременного сильного глубокого охвата ее с обоих флангов». Приняв решение на вывод армии из-под удара, командование 10-й армии не сумело достаточно эффективно и быстро реализовать этот маневр. В условиях зимней лесистой местности связь между корпусами русской армии была нарушена. В этой обстановке 20-й армейский корпус приказ об отходе получил лишь 1 февраля, когда основная часть армии уже отступила. В итоге корпус был окружен втрое превосходящими силами противника. Бои в окружении продолжались в течение недели.

Попытки пробить коридор навстречу окруженцам успехом не увенчались. 2-й и 15-й армейские корпуса начали наступать на Сопоцкин и Липск, 26-й армейский корпус - из-за р. Бобр на Липск. Когда бригада германской 31-й пехотной дивизии нанесла фланговый удар от дер. Голынка, наступление было прекращено.

Гибель 20 армейского корпуса в окружении и попытка его деблокады.

Но благодаря стойкости 20-го корпуса попытка противника взять в клещи всю 10-ю армию провалилась – он прикрыл отход остальных соединений армии, приняв на себя всю мощь ударной группы двух германских армий – 8-й и 10-й.

Слабое ориентирование в обстановке, злоупотребление ночными маршами и тяжелая местность не позволили русским частям пробиться из окружения. Авангард корпуса имел успех, но командование его энергичными действиями не воспользовалось. Попытки прорыва 6 и 8 февраля успехом не увенчались. Из 14 полков соединения из окружения удалось выйти лишь 2. Общие потери 20-го корпуса с 31 января по 8 февраля 1915 г. составили 34 тыс. человек (из 46 тыс., бывших в соединении к началу операции) и 146 орудий [Хольмсен И. А. Мировая война. Наши операции на Восточно-Прусском фронте зимою 1915 г. Париж, 1935. С. 298], в т. ч. 11 тыс. пленными [Иванов Н. Удары по сходящимся направлениям // Война и революция. 1935. Март – апрель. С. 15]. Но корпус нанес значительные потери и противнику в нескольких тактически удачных боях. Немецкие архивные материалы фиксируют общие потери лишь одного германского корпуса - 21-го армейского: 120 офицеров и 5600 бойцов [Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вd 7. Berlin, 1931. S. 237]. Причем, как отмечает источник, это «без учета потерь на марше».

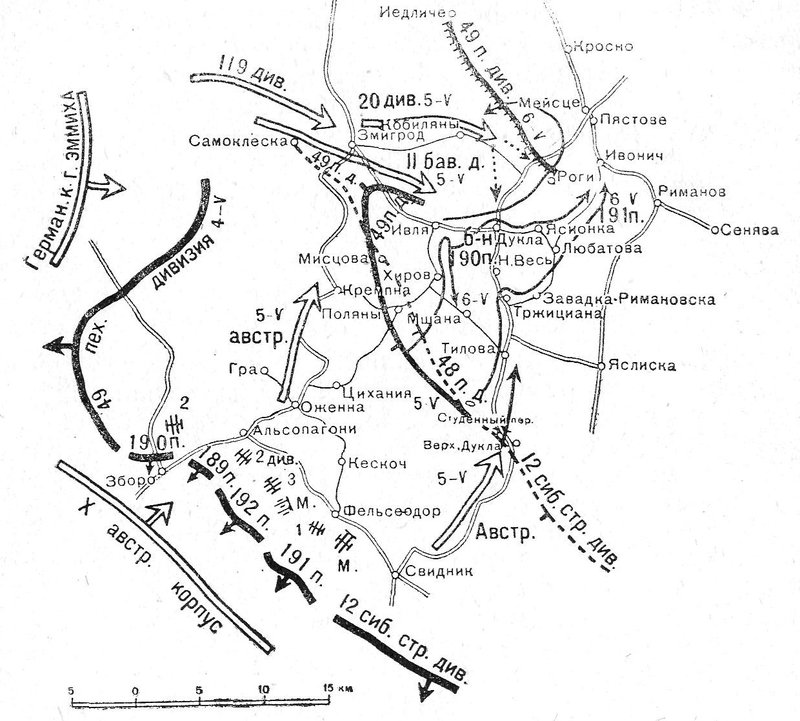

3) Окружение 48-й пехотной дивизии 24-го армейского корпуса в Карпатах 21 – 24 апреля 1915 г. После Горлицкого прорыва австро-германские войска перешли в мощное наступление на операционном направлении Перемышль-Львов – они действовали во фланг и тыл русским войскам, находящимся на северном склоне главного Карпатского хребта.

На специфику отхода русских войск большое влияние оказали особенности горной войны – ключевое значение имела борьба за горные проходы. Войска германского 10-го армейского корпуса, занявшие г. Змигрод, обходили с правого фланга 49-ю пехотную дивизию. Коммуникации соединения (шоссе Дукла - Кросно) были под огнем артиллерии противника.

Командование 48-й пехотной дивизии, организуя отход, потеряло много времени. Спецификой окружения соединения было то, что дивизия попала в него в обстановке отхода. В реализации окружения приняли участие правофланговый корпус германской 11-й армии и левофланговый корпус австрийской 3-й армии. Вместе с тем окружение противником 48-й пехотной дивизии тактически было неполным – полным оно стало из-за горных условий местности.

Окружение 48-й пехотной дивизии.

Мер к деблокаде дивизии принято не было ни стороны командования корпуса, ни со стороны соседа – 49-й пехотной дивизии. Тактически в основе действий 48-й пехотной дивизии, имевшей приказ об отходе, мог лежать только прорыв. В должной мере он также организован не был.

В итоге, вечером 23 апреля, близ дер. Тилов, австрийцы захватили в плен около 8 тыс. человек. От 48-й пехотной дивизии остались 191-й пехотный Ларго-Кагульский полк, батальон 190-го пехотного Очаковского полка, тыловые части и 5 орудий.

Заметно, что оперативно-тактические масштабы окружений русских войск постепенно снижались (2,5 корпуса, корпус, дивизия) чтобы в дальнейшем сойти на нет. Русское командование научилось бороться с окружениями как в стратегическом (успешный отход из польского выступа летом 1915 г.), так и в оперативно-тактическом масштабах – особое внимание уделяя флангам и маневрированию резервами.

Знала мировая война и ряд примеров удачного противодействия русских войск операциям противника на окружение.

1) В Томашовском сражении 1914 г.

После поражения под Красником 4-й армии командование Юго-Западного фронта приказало 5-й армии развернуться на запад и помочь левому флангу соседа. Ей ставились две задачи, заставляющие ее направить свои корпуса веером по расходящимся направлениям: на юг (для взаимодействия с флангом 3-й армии) и на запад (в помощь 4-й армии).

5-я армия подошла к полю сражения растянутой по фронту - двумя группами корпусов (5-й – 17-й и 25-й – 19-й). К тому же она сразу угодила под фланговый удар австрийской 4-й армии, наступающей с юга.

Из-за поражения фланговых корпусов 5-я армия оказалось разорванной на две корпусные группы. Костяк обороны - 19-й армейский корпус – вел бой с тремя корпусами противника. 12 августа командующий австрийской 4-й армии генерал пехоты М. Ауффенберг принял решение окружить 5-ю армию [Белой А. Выход из окружения 19-го армейского корпуса у Томашова в 1914 г. - М. - Л., 1937. С. 29].

Командование 5-й армии устранило рассредоточение своих войск - 17-й армейский корпус, находящийся на левом фланге, был подтянут к 5-му, а находящийся на правом фланге 25-й армейский корпус действовал у Замостья.

19-й армейский корпус отбил атаки австрийских 9-го и 6-го армейских корпусов (15-я пехотная дивизия 6-го корпуса, двигавшаяся в тыл 19-му корпусу, у Лащова попала под фланговый удар русской 10-й пехотной дивизии и была разгромлена).

Но на флангах 5-й армии сохранялось тяжелое положение: 25-й армейский корпус был изолирован от ядра армии (отход на Красностав дал врагу возможность обходить его с севера), а 17-й, будучи 15-го августа атакован во фланг армейской группой эрцгерцога Иосифа Фердинанда, отступал.

К 16 августа 9,5 пехотным и 3 кавалерийским дивизиям 5-й армии противостояли 12 пехотных и 3 кавалерийских австрийских дивизии. Вырисовывалась катастрофа ядра 5-й армии (19-й и 5-й армейские корпуса) по «самсоновскому» сценарию – фланговые корпуса (25-й и 17-й армейские) были сбиты, и австрийский 2-й армейский корпус обходил правый, а три дивизии группы Иосифа Фердинанда – левый фланги армии. В центре сражения 5 дивизий русских 5-го, 19-го и 17-го армейских корпусов противостояли 7,5 дивизиям австрийских 6-го, 9-го, 17-го армейских корпусов.

К 17 августа центральная группа 5-й армии на фронте 60 км была охвачена полукольцом – и для того, чтобы замкнуть кольцо окружения, австрийцам требовались сутки.

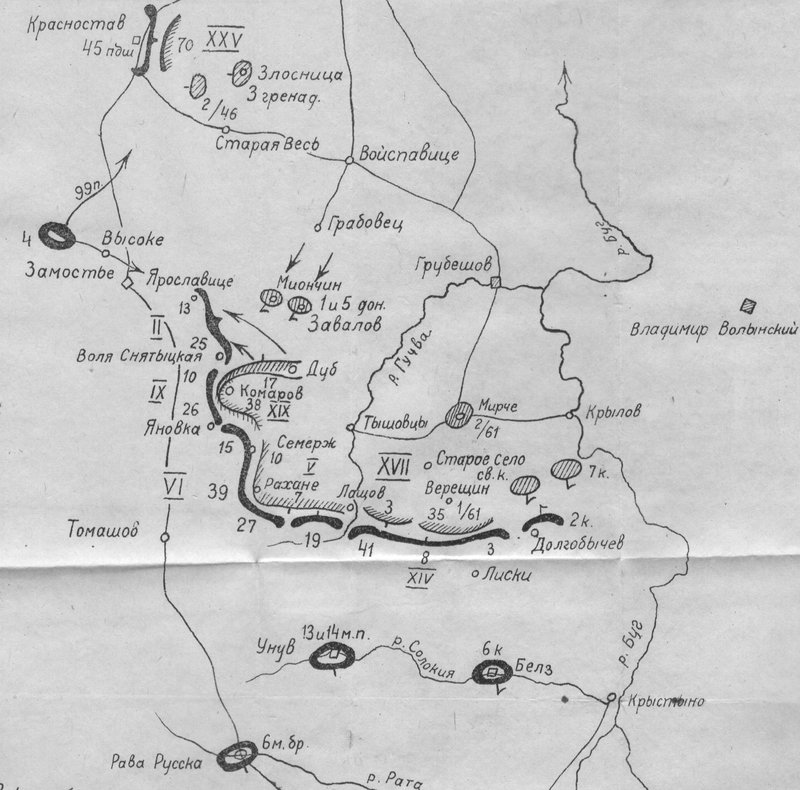

Томашовское сражение – обстановка к 17 августа, полуокружение ядра 5-й армии.

Но 17 августа 25-й армейский корпус получил приказ командования армии перейти в наступление и, овладев г. Замостье (облегчив положение соседа - 19-го корпуса), выбить австрийцев из Красностава, а центральным корпусам ставилась задача - «ни шагу назад».

19-й корпус проявил боевую устойчивость, сковав 2,5 австрийских корпуса, этим стабилизировав положение. Но тактически группировка 5-й армии оставляла желать лучшего, а ее корпуса понесли большие потери (до 50–60% боевого состава) [Белой А. Галицийская битва. М.-Л., 1929. С. 145].

18 августа был проведен маневр отхода. Армейская конница (5-я и 1-я Донские казачьи дивизии) во взаимодействии с 25-м корпусом откинула австрийскую группировку к Замостъю, ликвидировав угрозу окружения. Обходящие левый фланг армии австрийские войска также были отброшены - кавалерийскими 7-й и Сводной дивизиями.

5-я армия оторвалась от австрийцев и отошла на север, осуществив перегруппировку и вернув себе свободу маневра. Ее общие потери составили до 30 тыс. человек (в т. ч. 10 тыс. пленными), а австрийские войска потеряли 40 тыс. человек (в т. ч. 20 тыс. пленными) [Auffenberg-Komarow M. von. Aus Ősterreich-Ungarns Teilnahme am Weltkriege. Berlin und Wien, 1920. S. 248].

Операция на окружение, проводившаяся австрийским командованием, превратилась в оттеснение, причем результат не оправдывал понесенных потерь.

2) В Лодзинском сражении 1914 г. германская 9-я армия, нанеся удар во фланг и затем в тыл русской 2-й армии, должна была добиться ее окружения.

29-30 октября в бою у Влоцлавска германцы отбросили части 5-го Сибирского армейского корпуса, нанеся после этого удар 20-м армейским и 25-м резервным корпусами в правый фланг русской 2-й армии – по 2-му армейскому корпусу. Корпус после дня боев отошел на Кутно.

Прорвавшись на стыке между русскими 1-й и 2-й армиями, германцы начали окружение последней. В этой ситуации русская 5-я армия с фронта Пабиянице - Ласк левым флангом нанесла контрудар, остановив продвижение двух корпусов противника.

На правом фланге 2-й армии продолжала продвигаться ударная группа германской 9-й армии.

Действия частей 5-й армии и Ловичского отряда 1-й армии на фланг группировки противника привели к тому, что немцы не только не смогли добиться окружения 2-й армии – 9 ноября германская ударная группа сама попала в окружение. Маневр охвата со стороны германских войск был сорван.

Кризис в операции под Лодзью. «Слоеный пирог»: окружение ударной группы 9 армии (49 и 50 резервные, 3 гвардейская, 6 и 9 кавалерийские дивизии), пытавшейся окружить русскую 2 армию.

В Лодзинской операции отступление окружаемых русских войск привело бы к катастрофе – упорная оборона в сочетании с фланговым маневром явились нужными мерами противодействия операции на окружение со стороны противника. 5-я армия вклинилась между заходящими флангами немцев, и разжала намечавшееся кольцо.

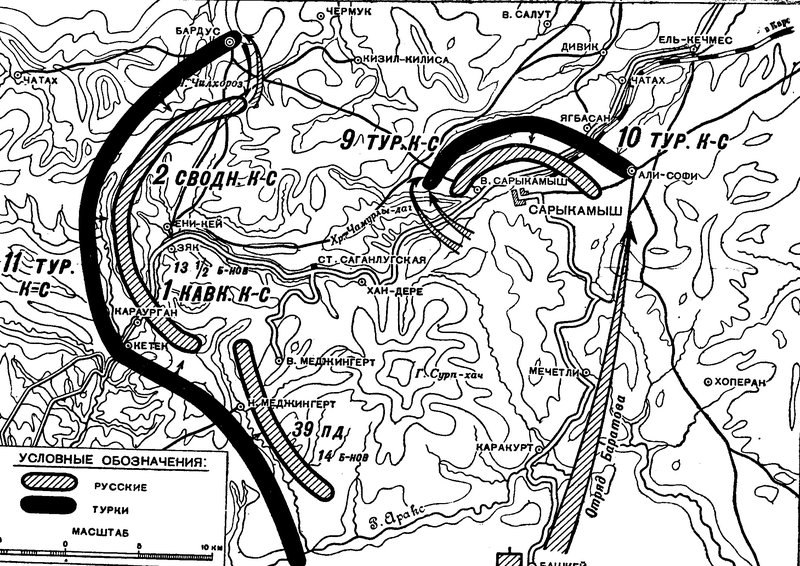

3) В Сарыкамышской операции 9 декабря 1914 г. – 4 января 1915 г. войскам Кавказской армии не только удалось избежать окружения, но и разгромить турецкую 3-ю армию.

Спецификой этой операции было то, что противник пытался осуществить окружение посредством глубокого обхода лишь одного фланга Кавказской армии - на противоположном фланге полному окружению способствовали условия горной местности. Причем Сарыкамышская операция началась в обстановке обороны русских войск, а закончилась в условиях встречного сражения. Когда кольцо окружения было разжато изнутри, и наиболее сильному разгрому подвергся обходящий фланг противника.

Обстановка под Сарыкамышем 16 декабря 1914 г.

Турки потеряли до 90 тыс. человек [Масловский Е. В. Мировая война на Кавказском фронте 1914—1917 г. Стратегический очерк. – Париж, 1933 С. 133.], русские потери – более 26 тыс. человек [Корсун Н. Г. Первая мировая война на Кавказском фронте. Оперативно-стратегический очерк. - М., 1946. С. 37].

Ликвидация окружения и разгром окружающего в Сарыкамышской операции имели стратегические последствия. Победа привела к захвату стратегической инициативы на Кавказском ТВД русской армией уже с начала 1915 г.

Лодзинское и Сарыкамышское сражения интересны тем, что в них сочетались маневр, направленный на борьбу с окружением и одновременно окружение обходящей группировки противника – достаточно редко встречающееся т. н. встречное окружение. Отступление полуокруженных русских соединений могло превратиться в катастрофу - только активные действия против флангов группировки противника вкупе с жесткой обороной принесли желаемый результат.

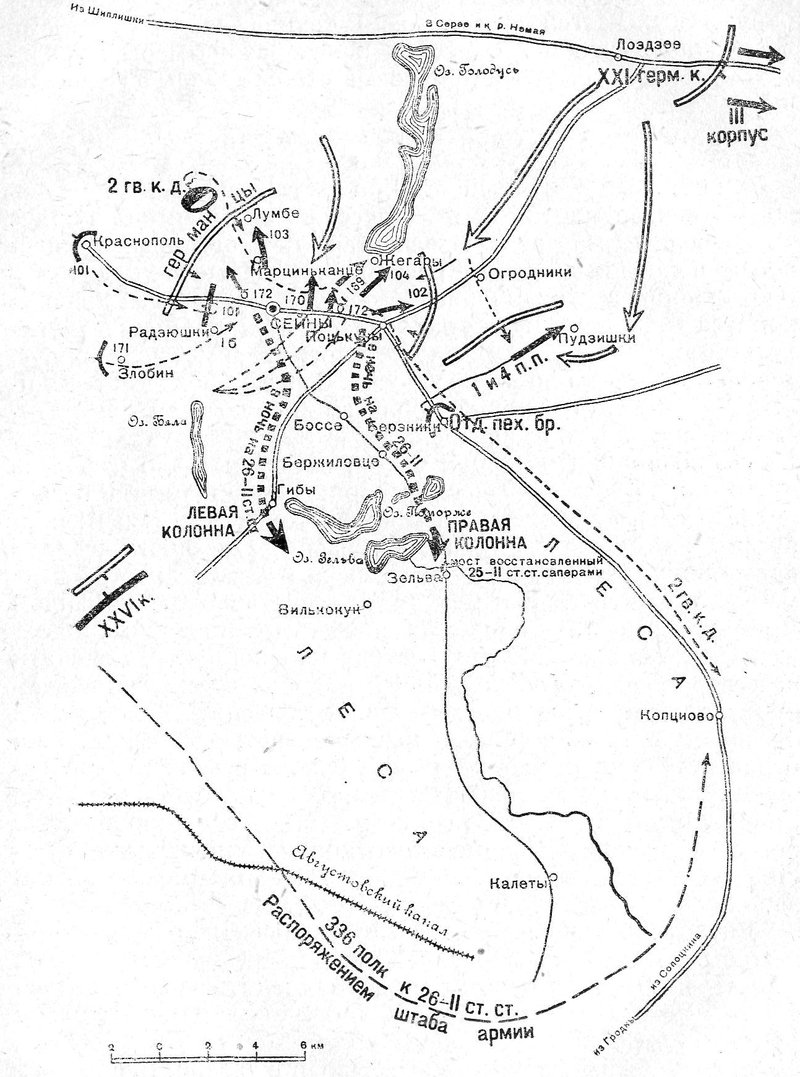

4) В бою под Сейнами в феврале 1915 г. 26-я пехотная дивизия 2-го армейского корпуса предотвратила окружение, грамотно реализовав выход из боя и отход.

После оттеснения германцев от гродненской крепости 2-й армейский корпус 24 февраля 26-й пехотной дивизией занял Краснополь и Сейны, а 43-я пехотная дивизия находилась южнее. Правее 26-й пехотной дивизии должен был наступать 3-й армейский корпус, но он был атакован на марше германцами и отступил к р. Неман. Разрыв между 2-м и 3-м армейскими корпусами все увеличивался.

25 февраля 2-му армейскому корпусу было приказано, вследствие отхода 3-го армейского корпуса, приостановить наступление и сосредоточиться в районе г. Сейны.

Командир корпуса приказал группе генерал-майора П. А. Тихановича (командующий 26-й пехотной дивизией; состав группы - 26-я пехотная дивизия, полк 43-й пехотной дивизии и 2 полка Отдельной пехотной бригады) наступать на Лоздзее.

Полки Отдельной пехотной бригады были отрезаны от 26-й пехотной дивизии. Части дивизии в условиях обхода войсками противника с севера, северо-востока, запада и северо-запада, отбивали его атаки и контратаковали. Отряд, усиливаемый частями 43-й пехотной дивизии, отходил к Сейнам.

Под угрозой окружения начальник штаба 26-й пехотной дивизии, разгадав маневр противника, приказал саперной роте, скрытно выдвинувшись от Сейны на Зельва, починить разрушенные мосты, обеспечив дивизии возможность отхода. К 21 часу задача была выполнена. Штаб дивизии составил график отхода, наметил маршруты движения и назначил ответственных лиц. 26 февраля, отбив наступление преследовавшего противника, корпус отошел к Сопоцкину, готовясь со всей армией перейти в наступление.

В этой операции удалось предотвратить начавшееся окружение. Дивизия сражалась фронтом на запад, на север и на восток, но южное направление оставалось пока свободным. Когда разрушенные переправы заботами штаба дивизии были восстановлены, удалось заблаговременно организовать выход соединения из боя.

Операция под Сейнами.

5) В бою у Хомска 22-23 августа 1915 г. 27-й пехотной дивизии 31-го армейского корпуса во время отхода от Кобина к Пинску.

На фронт обескровленных частей 27-й пехотной дивизии у Старомлыны-Хомска наступала бригада германской 1-й пехотной дивизии (1-й гренадерский и 41-й пехотный полки) с 12 тяжелыми орудиями и мощной легкой артиллерией.

На рассвете 22 августа немцы начали наступление, и к 16 часам два их батальона стали окапываться у д. Старомлыны и м. Хомск. Напротив левого фланга дивизии цепи немцев залегли в 2000 - 2500 шагах от русских окопов. Противник решил охватить фланги 27-й дивизии.

Около 17 часов артиллерийский огонь немцев перешел в ураганный, и германская пехота стала продвигаться вперед. До двух батальонов переправились на северный берег р. Ясельды у д. Жабер – прикрывавшие это направление 2 русских эскадрона отошли.

Германская артиллерия разрушила русские окопы у д. Старомлыны и впереди Хомска, и пехота продвинулась на 600 шагов к русской позиции.

На правом боевом участке дивизии уже были введены в боевую линию последние две роты резерва - и в 20 часов, не выдержав винтовочного и пулеметного огня русских, германцы подались назад и стали окапываться.

С 6 часов утра 23 августа тяжелые батареи германцев стали громить правый фланг русской позиции, разрушая окопы 107-го пехотного полка, засыпая в них людей и пулеметы и зажигая окрестные деревни. Старомлыны, Хомск и Б. Заточье горели от снарядов. Роты несли большие потери. Маневрирование резервов затруднилось. Так, из состава роты 106-го пехотного полка, двинутой из резерва на поддержку одной из рот 107-го полка, сразу до трети личного состава выбыло из строя. В 10 часов по всему фронту 107-го полка противник перешел в наступление, направляя главный удар на д. Старомлыны и м. Хомск.

Несмотря на слабый артиллерийский огонь обороняющегося (батареи 27-й артиллерийской бригады за два дня боя выпустили всего по 14 снарядов на орудие), настойчивые атаки германцев к 14 часам были отбиты, причем с большим для них уроном - почти исключительно от винтовочного и пулеметного огня. Перед 5-й и 6-й ротами 107-го полка, занимавшими окопы впереди Хомска, немцы оставили груды трупов. На 6-ю роту они даже бросились в штыки – густыми цепями.

В то время как германцы старались сломить фланг дивизии, они начали наступление и на стык 27-й и 75-й дивизий у д. Судки. Около 12 часов они выбили части 299-го пехотного полка из д. Салово, и, охватив правофланговый батальон, заставили его отойти. Левофланговая рота 105-го полка, занимавшая окопы севернее деревни, была охвачена и почти окружена - с большими потерями ей пришлось пробиваться.

Но в 17 часов подразделения русских 298-го и 299-го пехотных полков контратакой выбили противника из д. Салово. После артподготовки резерв левого боевого участка 27-й дивизии - три роты 105-го полка - вновь занял окопы севернее д. Судки.

После 19 часов германцы возобновили ураганный огонь по правому флангу 27-й дивизии (д. Старомлыны), где находилась 3-я рота 107-го полка и 11-я рота 106-го полка. Огонь достиг невероятной силы - в минуту насчитывали до 30 разрывов. 2 пулемета 3-й роты были подбиты, а окопы сравнены с землей.

Воспользовавшись темнотой и дождем и внезапно прекратив артогонь, германцы с дистанции 200 шагов бросились в атаку на эти две роты (в их составе оставалось от 50 до 70 человек). Часть рот погибла в штыковой схватке, немногие бойцы успели отойти, а д. Старомлыны перешла в руки противника.

Оставшийся батальон дивизионного резерва был выдвинут на высоты между д. д. Бездеж и Заточье, уступом за угрожаемый правый фланг, который уже был загнут фронтом на север и северо-запад. 24 августа около часа ночи из штаба корпуса поступил приказ продолжать отход.

В двухдневном бою у Хомска 27-я пехотная дивизия потеряла 582 человека (убитыми 102, ранеными 351, контуженными 71 и без нести пропавшими 58). Ее частями были захвачены 1 пулемет, 1 пулеметная двуколка и 2 пленных. Германцы понесли большие кровавые потери.

Несмотря на то что позиция русской дивизии, принимая во внимание слабый состав ее полков, (в 105-м и в 108-м полках было по 2 батальона, а в 106 и 107 полках - по 3 потрепанных батальона), была сильно растянутой (достигала 11 верст) – противнику не удалось осуществить свой маневр.

Фланги 27-й дивизии оказались охвачены, германцы имели большое превосходство в артиллерии и, особенно, в количестве снарядов - но несмотря на это, атаки противника отбивались (за исключением захвата деревень на флангах - Старомлыны и Судки).

В этом бою русские практиковали различные способы противодействия охвату: во-первых - контратаки, во-вторых - загиб фланга (после захвата д. Старомлыны), в-третьих - удлинение фронта на угрожаемом (правом) фланге, и в-четвертых - уступное расположение резерва. В этом бою наступающий проявил настойчивость, а обороняющийся продемонстрировал предельное упорство - принимая необходимые меры на угрожаемых флангах, не уступил своей позиции, борясь с противником неравноценными боевыми средствами (артиллерия 27-й пехотной дивизии за 2 дня израсходовала лишь 446 снарядов).

Успешно противостояли русские войска охватам и обходам и в массе эпизодов более мелкого тактического уровня.

Автор: Олейников Алексей Владимирович