Русская армия

Огневой молот Российской империи. Тяжелая артиллерия в Первую мировую войну. Ч. 2. О тактике и целях

Посмотрев на специфику и материальную часть отечественной тяжелой артиллерии эпохи Первой мировой войны (Огневой молот Российской империи. Тяжелая артиллерия в Первую мировую войну. Ч. 1. О специфике и материальной части), переходим к рассмотрению ее тактики.

О тактике тяжелой артиллерии

В годы Первой мировой войны артиллерия становится подлинным «Богом войны» - особенно тяжелая. Устав полевой службы, определяя важнейшие задачи, стоявшие перед артиллерией в бою, отмечал, что мортирные дивизионы и тяжелая полевая артиллерия, входившие в состав армейского корпуса, также как и легкие полевые пушки, могли вводиться в состав боевых участков частей и соединений либо оставались в распоряжении корпусного командования. Главное требование при применении тяжелой артиллерии – массирование ее огня.

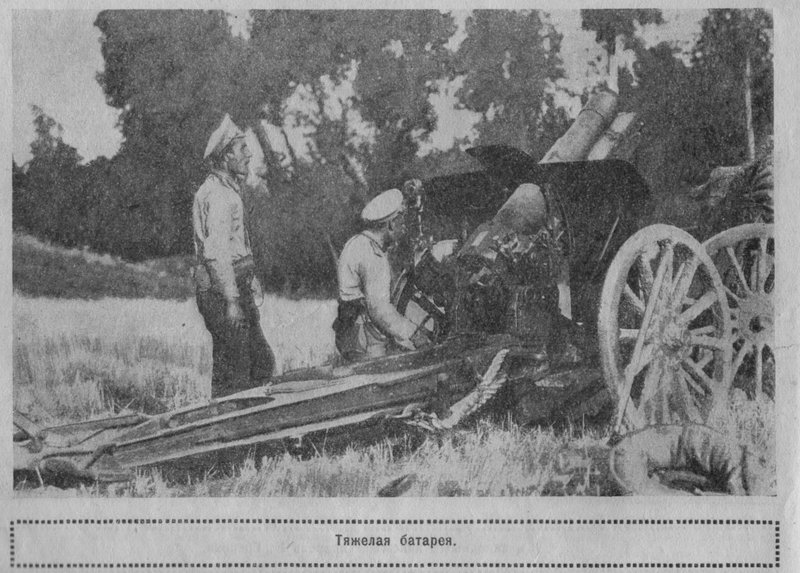

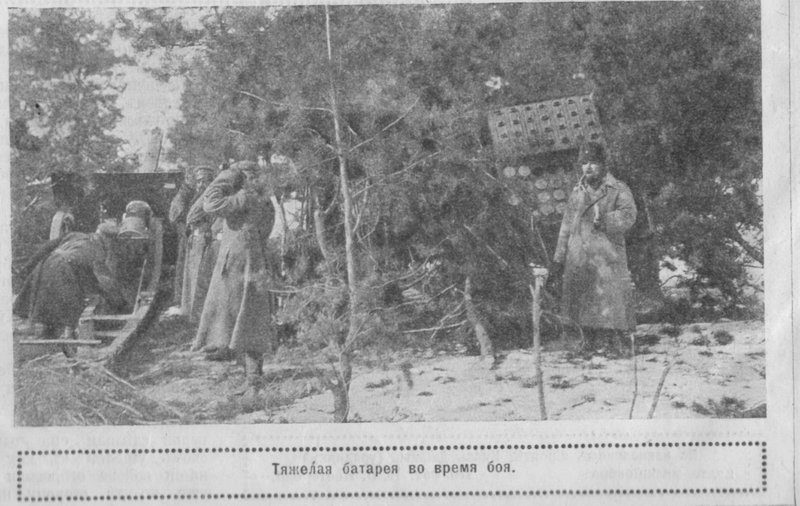

Здесь и выше. Тяжелая батарея в бою. Нива.

Уже в довоенных наставлениях указывалось, что в зависимости от обстановки, управление огнем всей артиллерии или артиллерии нескольких боевых участков может быть сосредоточено в руках «старшего артиллерийского начальника». Речь шла о введении института инспектора артиллерии, сосредотачивающего в своих руках руководство всеми артиллерийскими частями на соответствующей позиции. К осмыслению данной ситуации союзники и противники России пришли позже.

Вместе с тем, тяжелая 42-линейная (107-мм) пушка, значительно превосходя германские и австрийские аналоги по меткости, настильности траектории, дальнобойности (10 верст шрапнелью и 12 верст гранатой) и поражаемой площади (на средних дистанциях в 4 - 5 верст - около версты в глубину) была слабовата в действиях против укрытий. Здесь требовалась гаубичная артиллерия. Гаубица как раз и была предназначена для разрушения земляных и иных укрытий – фугасное действие гаубичного снаряда (бомбы) было более мощным. Гаубичная шрапнель использовалась для уничтожения закрытых целей, занимавших более широкий участок.

42-линейная пушка ведет огонь.

Тяжелая полевая артиллерия применялась для разрушения прочных и особо прочных целей (укреплений, казематов и пр.), для поражения с дальнего расстояния сосредоточенных на незначительном пространстве войск противника, а также войсковых колонн.

Представлялось целесообразным комбинированное применение легкой и тяжелой артиллерии.

В наступлении артиллерия сосредотачивает огонь как можно большего числа стволов по войскам и опорным пунктам противника на атакуемом участке, по резервам, ведет контрбатарейную борьбу.

В обороне артиллерия, действуя преимущественно с закрытых позиций, сосредотачивает огонь по важнейшим подступам к линии обороны своих войск, особое внимание уделяя укрытиям и мертвому пространству перед оборонительными рубежами.

Отлично действовали русские артиллеристы и в тактически тяжелых условиях (пример из истории карпатского фронта мы указали выше).

Недостаток в количестве стволов русские артиллеристы старались возмещать качеством и внедрением тактически прогрессивных методов использования орудий и скорострельностью.

Русские артиллеристы внесли много нового в вопрос методологии использования артиллерии. Были разработаны различные схемы артиллерийского огня, и артиллерия распределялась по группам, каждая из которых решала свои задачи. Большое значение имела централизация артиллерии – формирование огневого кулака.

После боя. Картины войны.

Так, в период артиллерийской подготовки в ходе Наступления Юго-Западного фронта 1916 г. тяжелая артиллерия входила в группу по разрушению укреплений и подавлению огневой системы обороны и группу по борьбе с артиллерией противника. Тяжелая артиллерия должна была разрушить укрепления 1-й и 2-й линий обороны противника (главное внимание обращалось на ликвидацию пулеметных гнезд). Причем вместо ранее практиковавшегося 1-2-часового ураганного огня при по-батарейной пристрелке, приказывалось вести 15-20-минутный огонь по данным по-орудийной пристрелки. Такой огонь давал гораздо лучшие результаты, чем при ураганном огне. Как только пехота двинулась на штурм вражеских позиций, гаубичная и тяжелая артиллерия должны были переносить огонь на резервы, фланговые укрепления (по отношению к атакуемому участку) и 3-ю линию обороны противника. Тяжелые (прежде всего 107-мм) пушки должны были начать контрбатарейную борьбу - в случае недосягаемости неприятельских орудий для легкой артиллерии. Тяжелую артиллерию размещали не далее 3 - 4 км от вражеских передовых позиций.

Как только пехота захватит первую и вторую линии вражеских позиций, часть гаубичной и тяжелой артиллерии должна была передвинуться вперед – для того чтобы начать подготовку к захвату более глубоких линий обороны противника.

Фактически впервые в истории артиллерии был разработан метод прикрытия атакующей пехоты подвижным артиллерийским огневым валом.

Самым трудным вопросом при подготовке прорыва Юго-Западного фронта в 1916 г. стала проблема массирования артиллерии на ударных участках – из-за количественного недостатка артиллерии. Хотя русскому командованию удалось добиться на ударных участках полуторного превосходства в артиллерии над противником, все же плотность артиллерийского насыщения была исключительно низкой и в среднем не превышала 20 - 23 орудия (в т. ч. 6 тяжелых) на 1 км фронта. В то же время на Французском фронте, где артиллерия перед наступлением должна была полностью разрушить все оборонительные сооружения противника, на узкий участок фронта стягивалось огромное количество артиллерии (до 100 орудий на 1 км фронта). Эта артиллерия в течение многих дней вела артиллерийскую подготовку по намеченному участку прорыва - и таким образом раскрывала его противнику. При подготовке же прорыва Юго-Западного фронта русские артиллеристы разработали свой, более эффективный и экономный метод. Они отказались от сплошного уничтожения оборонительных сооружений противника, что вызывало огромный расход снарядов и требовало длительного времени. Вместо этого точечно поражались объекты, от которых зависела устойчивость обороны противника: огневые точки, наблюдательные пункты, артиллерия и искусственные препятствия. С этой целью и создавались специальные артиллерийские группы, в каждой из которых между батареями распределялись цели.

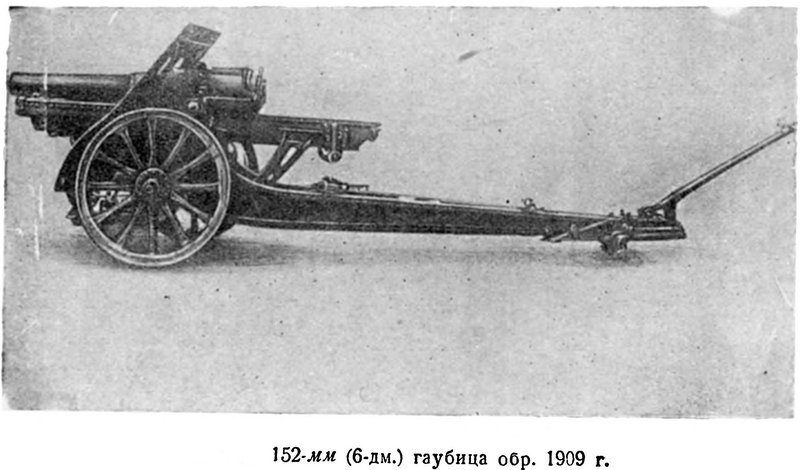

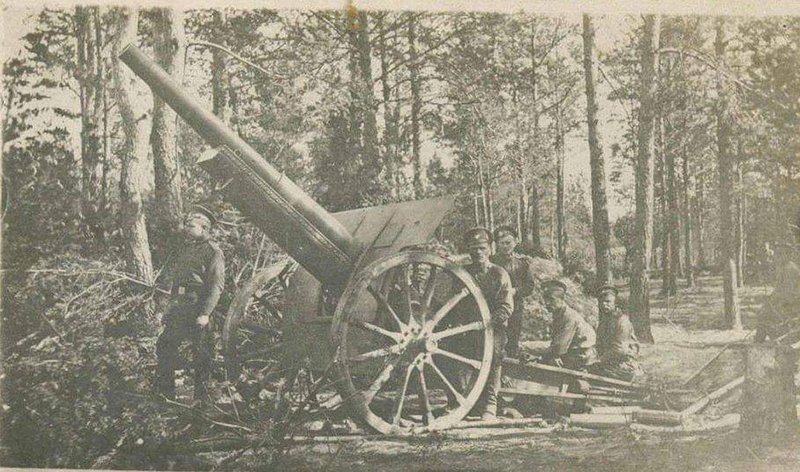

152-мм гаубица. Барсуков.

Новые методы в использовании артиллерии для подготовки прорыва позволили резко сократить длительность артиллерийской подготовки - с нескольких дней до нескольких часов.

Для организации прорыва глубокой и прочной обороны врага в период позиционной войны потребовались новые технические средства борьбы и новые организационные формы их применения. Вооружение русской артиллерии на дивизионном и корпусном уровне (легкие полевые 76-мм скорострельные пушки, легкие полевые 122-мм гаубицы и 107-мм тяжелые пушки) в этот период уже было недостаточным для подавления огневого сопротивления возросшей по мощности обороны противника. Возникла потребность в резком увеличении количества гаубичной и тяжелой артиллерии и в создании более легких артиллерийских средств борьбы, способных быстро маневрировать на поле боя вместе с боевыми порядками наступающей пехоты.

О том, насколько скурпулезно готовились артиллерийские штурмы, начиная от распределения целей и завершая вопросами боепитания, нам сообщает План действий батарей противобатарейной группы тяжелой артиллерии 20 армейского корпуса от 22 января 1917 г. (РГВИА. Ф. 2144. Оп. 1. Д. 36. ЛЛ. 144-146об.).

В соответствии с этим документом: 1) определялся состав групп (6-й Осадный артиллерийский дивизион – 8 6-дюймовых 200-пудовых орудий; 3-я батарея 4-го Сибирского тяжелого артиллерийского дивизиона – 4 42-линейных скорострельных пушки обр. 1913 г.; 3-я Осовецкая батарея 17-го отдельного тяжелого артиллерийского дивизиона – 4 105-мм скорострельных орудия; 3-я батарея 7-й полевой тяжелой артиллерийской бригады – 4 42-линейных скорострельных пушки; 7-я и 9-я батареи 10-й полевой тяжелой артиллерийской бригады – 8 42-линейных пушек обр. 1877 г.; 1-я, 2-я, 3-я и 6-я батареи 67-й артиллерийской бригады – 24 полевых скорострельных пушки; также 9-я воздухоплавательная рота – 3 аэростата, 22-й корпусной авиационный отряд – 3 Моран Парасоля, 1 Альбатрос, 1 Моран, 2 Ньюпора II); 2) распределение по дивизионам и позиции батарей (Сводный дивизион полковника Сапожникова, Осадный дивизион подполковника Дамича, Тяжелый дивизион полковника Федорова, Легкий дивизион полковника Хренникова – с расписанием для батарей, аэростатов наблюдения и указанием точных позиций); 3) План действий батарей в период подготовки атаки (указывались задачи и порядок действий с обозначением целей и типов боеприпасов), 4) План действий в период атаки (точное обозначение целей и частей артиллерии, ответственных за их поражение; действия по переносу огня; контрбатрейная борьба; химический огонь; вопросы смены позиций); 5) Содействие батарей соседних корпусов; 6) Питание снарядами (в различные дни наступления и для различных типов орудий; например, в 1-й день наступления на легкое орудие полагалось 100 шрапнелей, 100 фугасных гранат и 300 химических снарядов (100 удушающих и 200 ядовитых), на 6-дюймовое 200-пудовое орудие – по 70 шрапнелей и бомб, а на 42-линейное – 80 шрапнелей и 150 бомб); 7) Связь (различные типы связи, меры по ее поддержанию).

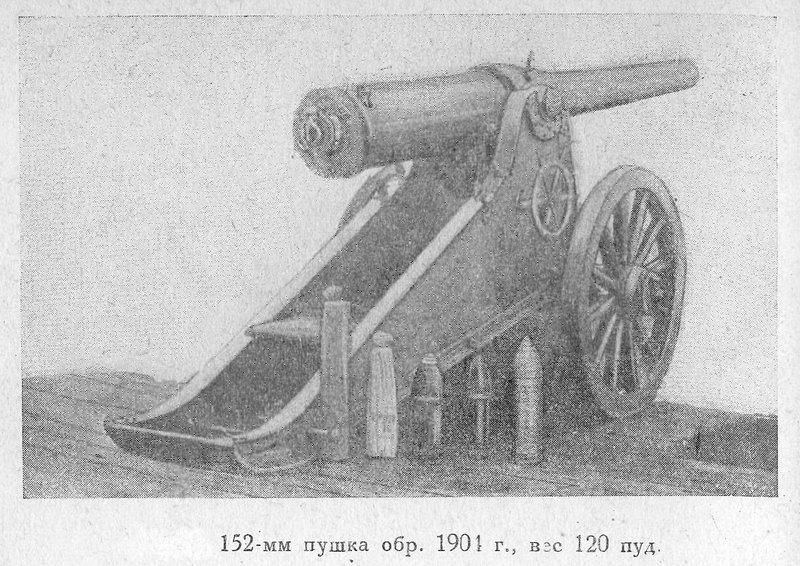

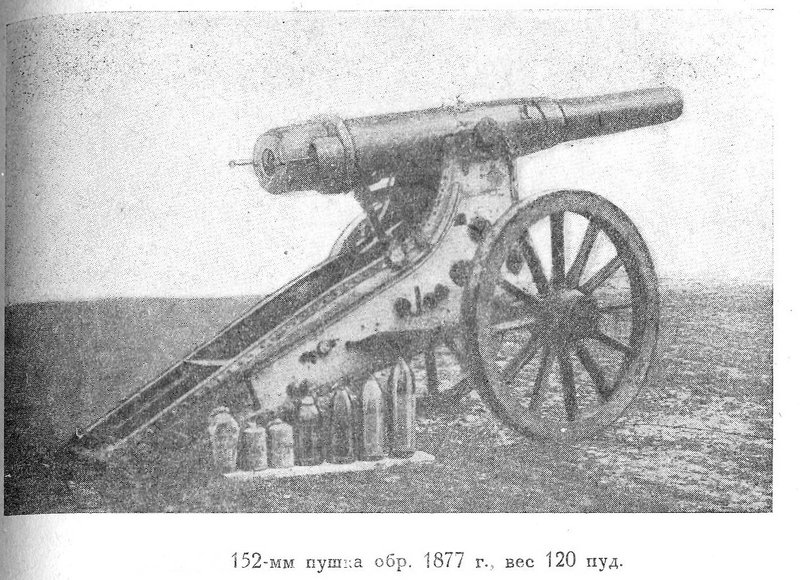

Здесь и ниже - "Пудовая" тяжелая артиллерия русской армии. Барсуков.

Не менее важное значение имело увеличение количества стволов и дальнобойности тяжелой артиллерии. Первой осуществила организационное оформление артиллерии прорыва в качестве отдельного соединения русская армия - начав формирование тяжелой артиллерии особого назначения (ТАОН). Корпус ТАОН, созданный в 1916 г., включал в свой состав 6 артбригад, отряд аэростатов и ряд др. частей. К весне следующего года в корпусе, ставшем мощным огневым ресурсом в руках Ставки, имелось 338 орудий разных систем, калибров и назначения. ТАОН блестяще проявил себя в Летнем наступлении 1917 г.

О целях для тяжелых орудий

Основными орудиями русской тяжелой полевой артиллерии являлись, как мы отметили ранее, 152-мм гаубица и 107-мм скорострельная пушка - обе системы Шнейдера обр. 1910 г.

Гаубицы использовались:

а) Для разрушения окопов, узлов обороны, ходов сообщения, блиндажей, пулеметных гнезд, убежищ, орудийных установок и фланкирующих построек – то есть главных элементов обороны.

б) Для разрушения проволочных заграждений особой прочности, то есть поставленных на железные колья с бетонными основаниями или проведенных по стволам деревьев на опушках леса, а также в случае наличия проволоки особой густоты (так называемые проволочные цилиндры) – такие заграждения могло разметать только сильное фугасное действие гаубичного снаряда. Нормативы устанавливали, что для проделывания прохода в проволочном заграждении в 2 метра по фронту, действующие с расстояния 2-х км гаубицы должны затратить 30 - 40 снарядов.

в) Для разрушения проволочных заграждений, расположенных в глубоких лощинах, за крутыми скатами высот.

г) Для разрушения укрепленных наблюдательных пунктов, строений любой прочности и населенных пунктов.

д) Для уничтожения батарей с укрепленными орудийными площадками и блиндированными ровиками.

Все перечисленные задачи гаубицы решали благодаря мощному разрушительному действию своих фугасных бомб. Но гаубицы применяли и шрапнель – она также эффективна благодаря крутизне падения ее пуль.

е) Для обстрела живых целей за закрытиями (например, в окопах, не защищенных козырьками или навесами).

152-мм гаубица. Барсуков.

107-мм скорострельная пушка системы Шнейдера обр. 1910 г. широко применяла оба основных типа снарядов, но, учитывая приоритетное боевое качество пушки (дальнобойность), следовало наиболее активно применять артсистему на дальние дистанции. Поэтому ведение огня гранатой из 107-мм пушки допускалось:

а) По важным (и удаленным), главным образом вертикальным, целям (наблюдательные пункты, железнодорожные станции, штабы и резервы).

б) По дальнобойной артиллерии, преимущественно незащищенной (контрбатарейная борьба).

При стрельбе шрапнелью:

в) Для обстрела привязных аэростатов, находящихся вне дальности огня 3-дюймовой пушки.

г) Для поражения крупных и вместе с тем удаленных открытых живых целей – например, колонн, биваков и пр.

Причем, дальнобойные пушки, действуя по авангардам наступающего противника, вынуждали его к остановке и преждевременному развертыванию в боевой порядок. К слову, аналогично действовали и орудия врага. Так, 4 июня 1916 г. при наступлении 3-й пехотной дивизии в направлении к г. Радзивиллов, артиллерия, следовавшая по открытой местности тремя параллельными колоннами, была внезапно обстреляна шрапнельным огнем 100-мм пушечной артиллерии противника - из-за гряды холмов, находившихся в 9 - 10 км впереди колонны. Первые два разрыва дали близкие недолеты, еще два разрыва перелетели через дивизион, уже сворачивавший в лощину у дер. Перенятин. Противник стрелял на пределе дальности. Отойдя назад, батареи очутились вне зоны поражения, и противник, бросив еще 6 снарядов, прекратил огонь. Но этой преждевременной и, можно сказать, безрезультатной, стрельбой неприятель заставил русский дивизион свернуть с пути, укрыться и заняться разведкой. Дальнейшее движение могло возобновиться лишь через 4 часа.

42-линейная пушка на позиции.

Тяжелые орудия (прежде всего гаубицы) предназначались для разрушения прочных оборонительных сооружений и долговременных сильно оборудованных окопов, а также для контрбатарейной борьбы. Береговые 10- и 9-дюймовые пушки, а также 9- и 11-дюймовые гаубицы и 12-дюймовые гаубицы Виккерса и Обуховского завода были предназначены для уничтожения особо удаленных и особо значимых объектов - складов, узлов железных дорог, крупнокалиберной артиллерии и т. п.

Именно грамотное применение соответствующего калибра в бою и приносило искомый оперативно-тактический результат.

Что же касается распределения целей, то вышестоящее общевойсковое командование, как правило, ставило артиллеристам общие задачи. Так, например, приказ 2 сентября 1916 г. предписывал: «Командарм приказал завтра 3-го сентября с утра как только погода позволит вести наблюдение на фронте всех корпусов армии, открыть огонь тяжелой артиллерией для разрушения отдельных участков неприятельских окопов, блиндажей и особенно пулеметных гнезд, легкой артиллерии. Одновременно открыть огонь для проделывания проходов в проволочных заграждениях, артиллерийскому огню, который вести в продолжение всего дня, придать вид действительной подготовки к нашему штурму…» (РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 89. Л. 237.). Распределение же огня по целям, вопросы переноса огня и пр. нюансы определялись артиллерийским командованием соответствующего уровня.

280-мм гаубица (мортира) Шнейдера на службе в русской армии.

Продолжение следует

Статьи из этой серии

Автор: Олейников Алексей Владимирович