Русская армия

Русский пулемет в бою Первой мировой

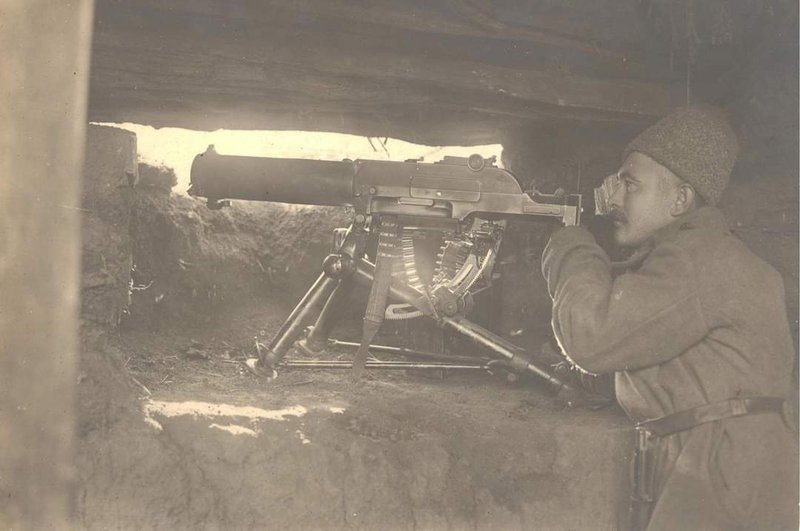

Пулеметчик 2-го Рижского латышского стрелкового полка, 1916 - 1917 гг.

Особое место в огневом бою времен Первой мировой войны принадлежало такому могучему и новейшему на тот момент огневому средству как пулемет. Ценность этого оружия заключалась в том, что пулемет на сравнительно узком фронте в наикратчайшее время мог развить сильнейший сосредоточенный и меткий огонь, оказывая моральное воздействие на противника и нанося его живой силе значительные потери.

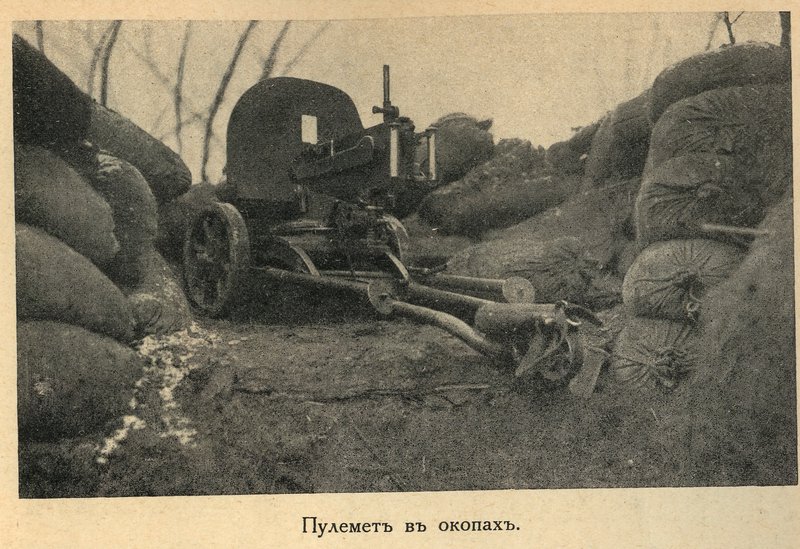

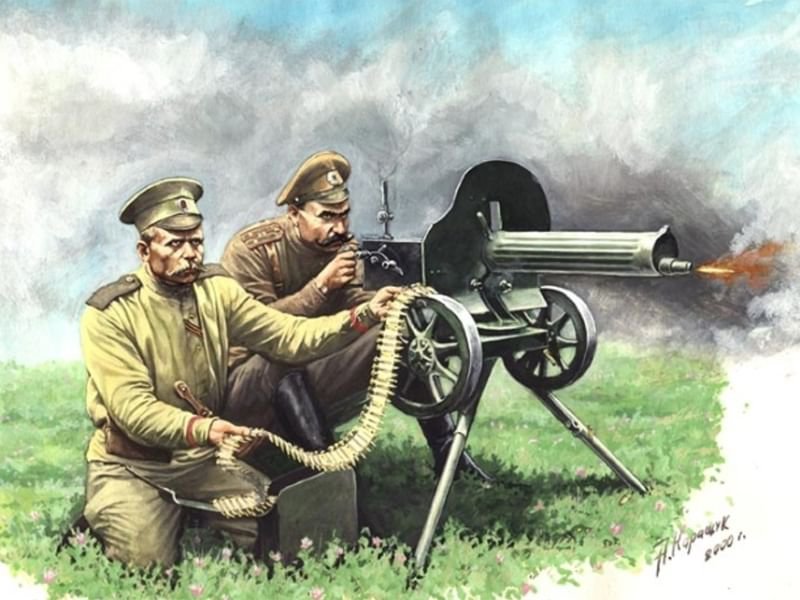

Русский станковый пулемет в бою

Строевой устав пулеметных команд пехоты отмечал: «Благодаря своей подвижности и силе огня, пулеметы являются весьма ценным средством для изменения хода огневого боя как на фронте, так и в особенности на флангах, достигающим при умелом пользовании решительных результатов. Моральное впечатление от действия пулеметного огня, вследствие наносимых им в короткое время массовых потерь, весьма сильно и еще более возрастает в случаях внезапного открытия огня» (Строевой устав пулеметных команд пехоты. – Пг., 1915. С. 82.).

В 1914 г. русский пехотный полк имел пулеметную команду, оснащенную 8 станковыми пулеметами, что соответствовало общеевропейской тенденции. Русский станковый пулемет системы Максима имел большую скорострельность (около 600 выстрелов в минуту) и пробивную способность (его пуля выводит из строя двух стоящих в затылок людей на дистанции 3200 шагов, а на дистанции 4500 шагов - наносит смертельное ранение и пробивает дюймовую доску).

Надлежащее управление пулеметным огнем в бою – залог тактического успеха

Уже до войны уставные документы русской императорской армии практиковали различные виды пулеметного огня (огонь на пристрелку и стрельбу на поражение; стрельбу с рассеиванием и без рассеивания; стрельбу по открытым и закрытым целям).

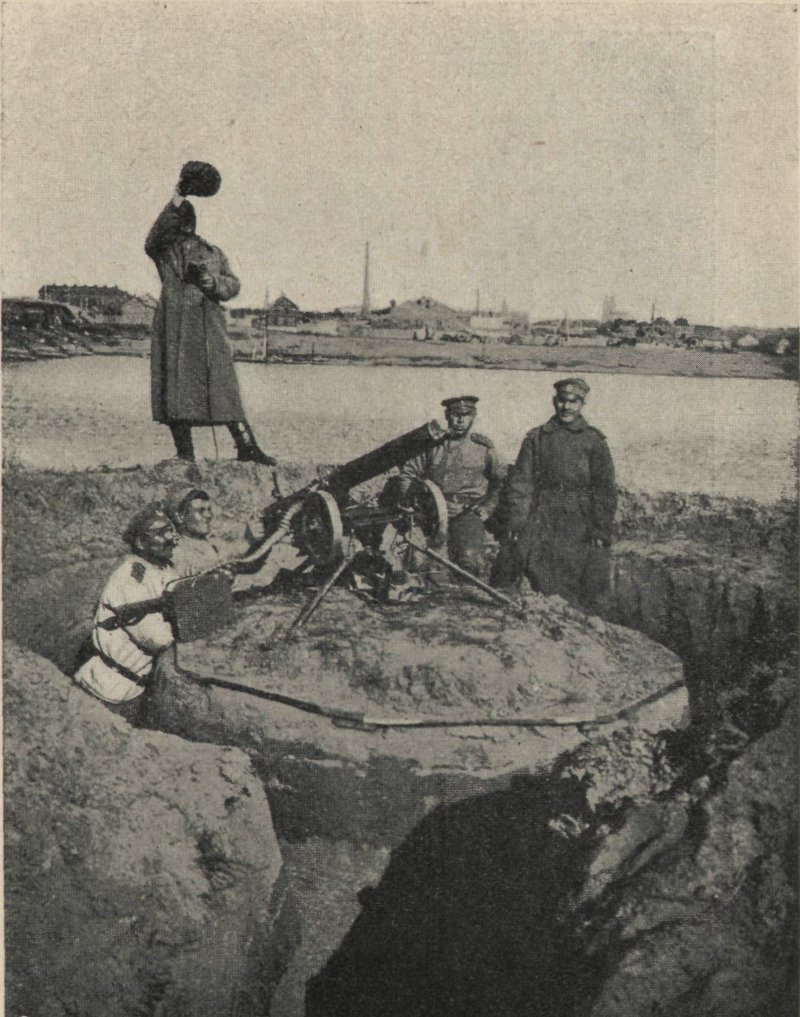

Поручик и пулеметный расчет 9-го гренадерского Сибирского полка в окопах. 3-я гренадерская дивизия 25-го армейского корпуса, весна 1916 г.

Особое внимание уделялось тактике действий пулеметных подразделений – с открытых и закрытых позиций, по площадям и на поражение, ночью, с различных дистанций, с маневрированием. Большое значение имело массирование пулеметного огня.

Мото-тачанка 39-го пехотного Томского полка.

Проводились состязания пулеметчиков, отличные пулеметчики (наводчики, глазомерщики) награждались и всячески поощрялись. Пулеметные команды (особенно сохранившие кадровый состав) – элита русской пехоты в годы Первой мировой войны.

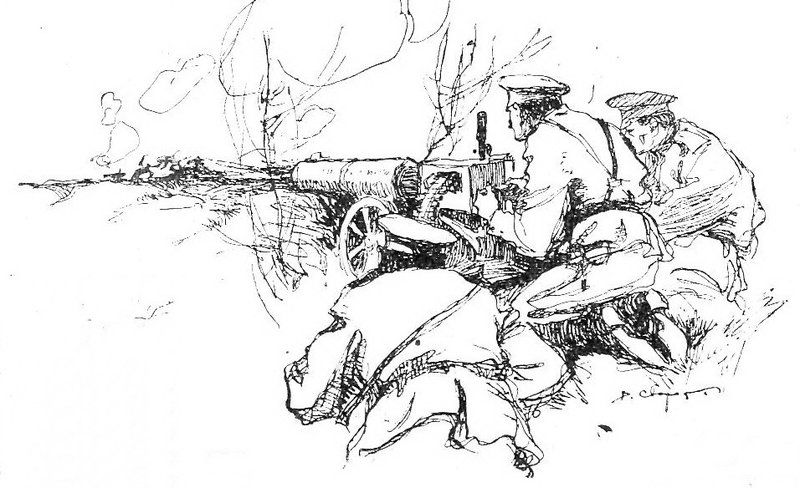

Русские пулеметчики меняют позицию.

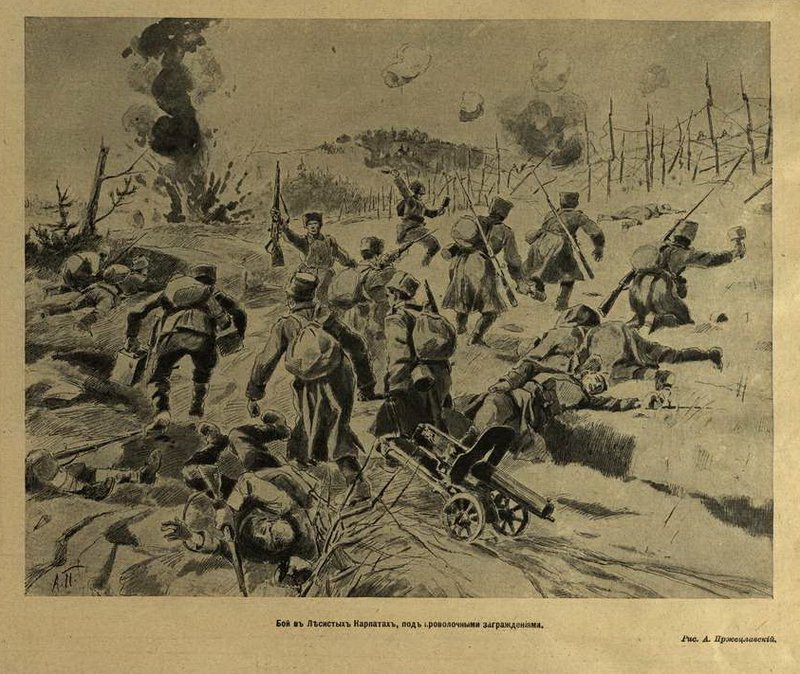

В наступлении пулеметы применялись преимущественно на средних и близких дистанциях. Их задача – содействие атакующей пехоте и коннице, особенно в те моменты, когда необходимо быстро и мощно нарастить огневое воздействие по противнику. Пулеметы, находящиеся в боевых порядках наступающих войск, сосредотачивают свой огонь на атакуем участке позиции противника и, действуя с малых дистанций сметают как подходящие резервы, так и защитников вражеской позиции, способствуя быстрому достижению тактического успеха.

Особое значение пулеметам отводится при удержании достигнутых рубежей и опорных пунктов противника – они служат фундаментом для устойчивости частей и подразделений при отражении контратак отброшенного противника и закрепления захваченных позиций. Участник войны позднее вспоминал: «Картофель хорошо маскировал пулеметы от взоров противника... Одним броском из балки выбежала длинная голубая цепь людей и начала подвигаться в мою сторону... Дальномерщик неотступно следил дальномером за их движениями и вполголоса, как бы сознавая всю важность своего поста, передавал мне прицелы. …. Пулеметные унтер-офицеры, согласно уставу, держали руку поднятой, давая этим знать, что пулеметы готовы … из балки, вслед за первой, появилась вторая цепь австрийцев. Насколько мне тогда показалось, я спокойным голосом скомандовал – «огонь». Словно ожидавшие этого пулеметы разом дружно затакали, посылая сотни пуль в ничего не ожидавшего врага. Эффект получился поразительный. Рикошеты от пуль легли в расположении самой цепи и минуту спустя обе цепи, оставив многочисленных убитых и раненых, исчезли обратно в балке, из которой они недавно появились, преследуемые беспрерывным огнем пулеметов» (Головин Н. Н. Из истории кампании 1914 г. Дни перелома Галицийской битвы (1-3 сентября нового стиля). - Париж, 1940. С. 73.).

При неудачной атаке пулеметы огнем прикрывали отход пехотинцев, не давая противнику перейти в контратаку или вести преследование. Арьергардный огонь с близких дистанций – лучшее средство «охлаждения» пыла наступающего врага.

Офицеры и нижние чины пулемётной команды 31-го пехотного Алексопольского полка.

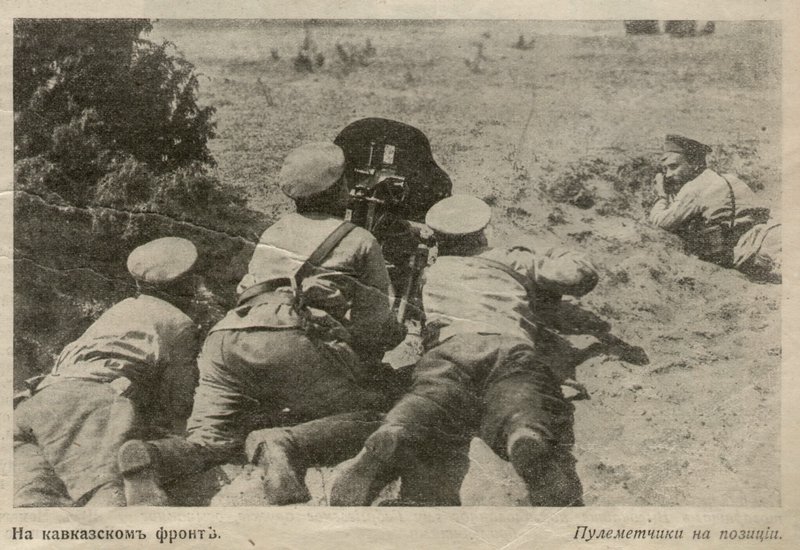

В обороне пулеметы были средством обеспечения устойчивости боевых порядков. Они, прежде всего, придавались частям, боевая задача которых требовала особой устойчивости, находясь на таких позициях, откуда можно обстреливать ближайшие подступы перед опорными пунктами и искусственные препятствия фланговым или перекрестным огнем.

Именно в обороне пулеметы, чрезвычайно усиливая сопротивление фронта обороняющегося, были особенно незаменимы – они могли парализовать действия даже значительно превосходящего противника.

Пулеметы, остающиеся в резерве – мощное огневое и маневренное средство в руках командира части. Т. к. пулеметные точки и опорные пункты привлекали сосредоточенный огонь артиллерии противника, предписывалось располагать пулеметы не в самих опорных пунктах, а в такой близости от них, чтобы они своим фланговым или перекрестным огнем, с ближних дистанций, могли обстреливать подступы к опорным пунктам.

Пулеметчики.

Учитывая особую «любовь» артиллерии противника к русским пулеметным точкам, важное внимание уделялось наличию запасных пулеметных позиций и рассредоточению пулеметов. Фронтовик вспоминал: «Не успели мы прекратить стрельбу, как несколько неприятельских шрапнелей разорвались над моими пулеметами. По-видимому, местопребывание пулеметов было открыто и, во избежание излишних потерь, я приказал передвинуться немного вправо» (Головин Н. Н. Указ. соч. С. 73.).

Когда атака противника была отбита, и обороняющийся готовился перейти в контратаку, часть пулеметов сопровождала перешедшие в наступление части, своим огнем сбивая задерживающегося противника и не давая ему закрепиться. Но другая часть пулеметов обязательно остается на позиции – для прикрытия своих войск огнем и для парирования тактических неожиданностей.

Пулемётчики с русским и трофейным пулемётами.

Наиболее эффективным был перекрестный пулеметный огонь. А наилучшие результаты от действий пулеметов достигались при стрельбе на расстояние до километра. Участник боев в Восточной Пруссии в 1914 г. подполковник Ю. Ф. Бучинский писал: «Видно было, как по открытии нашими пулеметами огня, немецкие цепи и колонны редели и ложились, а пулеметчикам 6-го пехотного Либавского полка удалось отбить атаки немецкой кавалерии на наш правый фланг» (Бучинский Ю. Ф. Танненбергская катастрофа. - София, 1939. С. 19.).

Русский пулеметчик – важный тактический козырь на поле боя

Несмотря на то обстоятельство, что армии противников России в ходе войны (в силу различных причин) обогнали русскую армию по количеству пулеметов, имеющихся в боевых частях - именно пулеметный огонь русской пехоты явился мощнейшим фактором успешной борьбы с врагом и причиной высоких потерь противника даже в тактически успешных для него боях.

Пулемётная команда 2-го Сибирского стрелкового генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полка

Это во многом определялось качеством боевой подготовки русских пулеметчиков и применением современных тактических взглядов на использование этого боевого средства.

Например, в бою у дер. Пясечно 27 августа 1914 г. 2 пулемета 3-го Сибирского стрелкового полка отбили 9 (!) атак пехоты противника, нанеся ему большие потери.

А в бою у фольварка Забродье Рымашевский в августе 1915 г. также 2 пулемета не только прикрыли отход подразделений 20-го пехотного Галицкого полка, но и отвлекли огонь противника на себя.

Пулеметчики на позиции.

Об эффективности пулеметного огня говорит и следующее высказывание участника Галицийской битвы: «При взятии ее (высоты 235) особенно отличился пулеметный взвод старшего унтер-офицера Юдина, уничтожившей своим огнем одну неприятельскую роту, выдвинутую из резерва в контратаку (на месте ее наступления было насчитано 123 убитых и раненых)» (Головин Н. Н. Указ. соч. С. 72.).

И даже единственный пулемет мог решить участь боя любого уровня. Яркой иллюстрацией этому является бой лейб-гвардии Финляндского полка 20-го июля 1915 г. у дер. Кулик.

Пулеметчики.

Батальоны финляндцев занимали оборону у леса и деревни - 2-й, 3-й и 4-й находились на позициях, а 1-й был в полковом резерве. Когда после мощной артиллерийской подготовки в 14 часов началась атака германской пехоты, немцы прорвали позиции 4-го батальона и, преодолевая русские окопы, устремились вперед.

Трофейный австрийский пулемет Шварцлозе в действии.

Трофейные германские пулеметы на вооружении 2-й роты лейб-гвардии 3-го Стрелкового Его Величества полка.

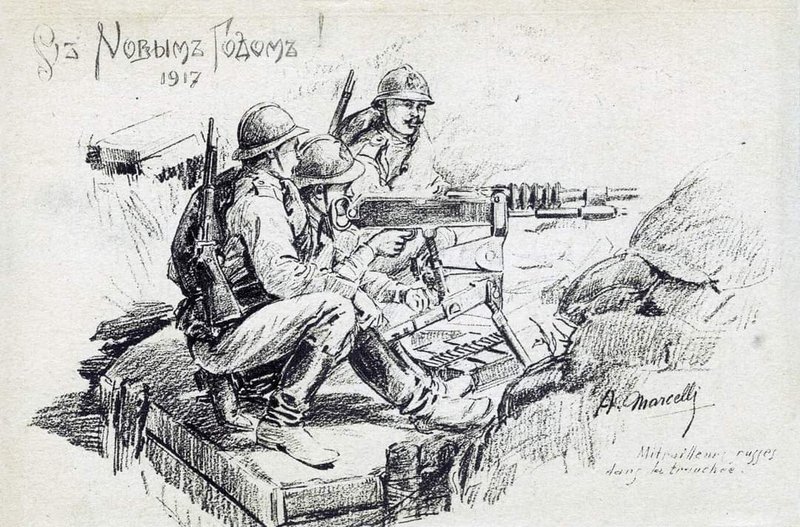

Французский Гочкис в руках бойцов русских Особых бригад во Франции. Открытка.

Комбат штабс-капитан А. Ф. Моллер так передавал накал боя: «Пулемет, пулемет!.. Где пулемет?! - кричал я … «Стрелять из пулемета!.. Понял?!». … побежал вдоль окопа и велел вытаскивать пулемет. Солдаты … уже палили по густым цепям немцев, шедших, бежавших и валивших на фланге из леса в окопы 15-й. Подпрапорщик Великопольский с пулеметчиками 13-й роты спешно вытаскивали пулемет на траверс окопа, и он уже застрочил, через головы правофлангового окопа 13-й, по окопам 15-й. … «Где другой, другой пулемет?» - кричал я, надрываясь…. Оказалось, он не действует, так как был завален. Но отлегало от сердца, т. к. взятые обстрелом вдоль, окопы 15-й роты стали очищаться выскакивающими и бросающимися целыми группами назад немцами, и по ним вдруг, правда с задержками и перебоями, заработал и второй пулемет 13-й роты» (Моллер А. Бой 4 батальона полка под дер. Кулик // Финляндец – 1933 - № 17 - С. 8.).

Раненный, но не ушедший с позиций А. Ф. Моллер лично руководил действиями пулеметчиков - он приказал вытащить единственный уцелевший пулемет и, установив его внутри окопа, - открыть огонь по обходящим фланг батальона германцам. Один из солдат команды связи бросился передать приказ, но сразу же был убит, а следующий за ним - ранен. Тогда старший унтер-офицер 13-й роты Солдатов в одиночку (хотя боевое обслуживание пулемета Максим предполагало наличие 3 человек) вытащил пулемет и открыл губительный фланговый огонь по германцам - они не выдержали пулеметного огня и залегли, а потом целыми группами бросились назад.

Но через 2 - 3 минуты стакан шрапнели попал герою в живот - но и лежа на земле, с вывалившимися внутренностями, весь залитый кровью, Солдатов все еще пытался стрелять из пулемета: «…у него зияла рана, с продранной одеждой, перемешавшейся с кишечником и кровью и куском еще торчащего, большого осколка гранаты… ему расстегивали ворот, и он делал с усилием какие-то полуконвульсивные жесты правой рукой, видимо желая перекреститься. Я не мог, увидев, что он пытается что-то сказать, нагнуться /из-за боли в груди/ и потому присел к нему, старался скорее угадать, чем расслышать, его слова. Кто-то из наклонившихся над ним помог его руке, и он потянулся ею за колодкой с Георгиевскими Крестами /у него их было уже два и несколько Георгиевских медалей/ и стал ее снимать, что ему сейчас же помогли сделать. Превозмогая боль и стараясь улыбнуться, он протянул их мне и, сильно напрягшись, вдруг ясно сказал: «Ваше высокородие! Родителями передайте... Скажите - честно умираю...». Он что-то еще сказал, уже полушепотом, но ни я, ни подпрапорщик Великопольский… слов не разобрали. Видя слезы на глазах бравого старика Великопольского и чувствуя, что они и у меня выступают, я поспешил его перекрестить, поцеловать в лоб и встать, в момент, когда у него уже закидывалась голова, поддерживаемая бережно его плачущими другом старшим унтер-офицером Андреем Салодовниковым» (Там же // Финляндец – 1932 - № 16; 1933. С. 34.).

Пулеметчики на позиции.

Контратака бойцов 4-го батальона решила участь боя - но именно огонь пулемета старшего унтер-офицера Солдатова явился ключевым фактором, позволившим отразить натиск противника, уже вклинившего в расположение финляндцев.

Боевых примеров успешного применения русских пулеметов – не перечесть. Но самое ценное признание их эффективности исходит от противника – упоминания об этом присутствуют в трудах большинства очевидцев и участников войны на Русском фронте. Например: «Почти во всех корпусах пехота была остановлена возобновившими огонь после переноса артогня русскими пулеметами… Встречаемые мощным пулеметным огнем с удобных позиций … части повсюду несли большие потери….» (Келлерман Г. Прорыв 11-й германской армии у Горлице 2-5 мая 1915 г. // Война и революция - 1934 - Март-апрель - С. 74.). Причем, это сказано о Горлицком прорыве, во время которого германские войска, превосходя русских в тяжелой артиллерии в 40 раз, практически сравняли русские стрелковые позиции с землей.

О том, что и некоторые русские офицеры были любителями пулеметного огня, свидетельствует случай, произошедший с командиром 3-го батальона 11-го Туркестанского стрелкового полка подполковником А. А. Горном (РГВИА. Ф. 16180. Оп. 1. Д. 63. Л. 51об.).

Подполковник лично вел огонь из пулемета, отразив германскую атаку у дер. Северинки на р. Нарев. Меткий подполковник заставил замолчать несколько пулеметов противника. Германцы приметили успешную огневую точку – и когда офицер, встав из-за пулемета, двинулся, чтобы подготовить батальон к предстоящей атаке, к нему подошел скрывавшийся во ржи немецкий солдат и на русском языке сообщил, что сдается в плен. Когда Горн к нему приблизился, «пленный» бросился на землю и из ракетницы выстрелил в воздух. В этот момент по указанной точке заработал германский пулемет – и подполковник-пулеметчик был убит (Подвиги офицеров 11-го Туркестанского стрелкового полка).

Пулеметчик.

Пулеметчики 61-го пехотного Владимирского полка 15 июня 1916 г. оказали особую услугу своей части при отражении контратаки противника на захваченный русскими редут: "Наши пулеметчики вылезли наружу из окопа на разных участках по приказанию прапорщиков Горохова и Габерлинга; оба эти офицера, стоя вне окопа, под сильным огнем противника лично руководили установкой и стрельбой пулеметов, указывая им цели. ... Четвертая контр-атака была отбита ружейным и пулеметным огнем... ...Между тем австрийцы от Цеброва с фронта и справа начали пятую контр-атаку силами не менее 4 баталионов, поддерживаемую артиллерийским огнем тяжелых и легких батарей. Несмотря на огромные потери от нашего артиллерийского, пулеметного и ружейного огня, австрийцы, подкрепленные свежими силами, упорно хотели нас выбить. Поднесенных патронов от частой стрельбы оставалось мало, пулеметы без воды отказывались работать. Тогда по приказанию капитана Николаева люди в котелки собирали мочу, которая и вливалась в кожухи пулеметов. До конца использованные капитаном Николаевым средства защиты дали возможность отбить огнем и пятую контратаку...

Ефрейтор пулеметной команды Раздобудько, будучи раненым, продолжал подносить патроны через огневую завесу в лощине восточнее 369, пока не был убит.

Рядовой пулеметной команды Кирпичев, несмотря на сквозное ранение руки, продолжал стрелять из пулемета до вторичного ранения в бок.

Старший унтер-офицер пулеметной команды Бушуев под ураганным артиллерийским огнем собирал у убитых патроны, вкладывал их в ленты, руководил стрельбой пулеметов, все время находясь на бруствере.

Рядовой пулеметной команды Калякин, невзирая на огневую завесу противника, несколько раз проносил воду для пулеметов, будучи сильно контужен"... (Из боевого прошлого русской армии. Документы и материалы о подвигах русских солдат и офицеров. М., 1947. С. 344., 348.).

О том, какое значение мог иметь пулемет в горном бою, свидетельствует подвиг командира пулеметного взвода 16-го туркестанского стрелкового полка младшего унтер-офицера Василия Гончарова. В бою у высоты 8333. 28 мая 1915 г. инициативный В. Гончаров выдвинул свой взвод на близкую дистанцию - 300 шагов – к наступающим цепям пехоты противника. Завершив свой маневр, русские пулеметы открыли убийственный огонь. И цепь турецкой пехоты численностью в роту была уничтожена.

Но и взвод В. Гончарова, находясь на открытой позиции, был обнаружен и попал под перекрестный огонь двух артиллерийских батарей. Несмотря на огонь противника и потери, русские пулеметчики огня не прекратили.

Расчет одного из пулеметов погиб, и В. Гончаров бросился к умолкнувшему пулемету и в одиночку открыл огонь по контратаковавшей турецкой пехоте.

Геройский командир пулеметного взвода был ранен пулей в живот, но согласился лишь на одну перевязку, наотрез отказавшись покинуть поле боя. Собрав последние силы, В. Гончаров еще полчаса руководил огнем своего взвода, а затем потерял сознание.

Умер младший унтер-офицер здесь же, возле пулемета (РГВИА. Ф. 16180. Оп. 1. Д. 63. ЛЛ. 60-60об.).

А в боях 10 - 14 сентября 1915 г. 82-го пехотного Дагестанского полка стоявшие на флангах полка пулеметы своим энергичным огнем предотвратили фланговый обход полка и артиллерии. Несмотря на то, что соседние части отступили, благодаря отважной работе пулеметчиков полку удалось благополучно отойти на правый берег Щары. Несмотря на то, что пулеметы, находившиеся под ураганным артогнем, неоднократно забрасывались землей, пулеметчики их сразу же отрывали, прочищали - и вновь открывали убийственный огонь по наступавшему противнику, заставив его остановиться. Причем при переправе полка на левобережье пулеметчики, оставшиеся на позициях на правом берегу, прикрывали переправу - осуществленную почти без потерь (РГВИА. Ф. 16180. Оп. 1. Д. 63. Л. 331об.).

Пулеметчики пулеметной команды 7-го финляндского стрелкового полка.

Начальник пулеметной команды 93-го пехотного Иркутского полка штабс-капитан Крат в бою 7 ноября 1914 г. "метким огнем отбил многочисленные атаки противника и примером неустрашимости вселял бодрость и хладнокровие среди нижних чинов своей команды, причем был ранен в грудь навылет двумя пулями" (РГВИА. Ф. 16180. Оп. 1. Д. 63. Л. 106об.).

Пулеметы, находящиеся в боевых порядках русских войск, являлись мощнейшим тактическим фактором, часто (особенно вследствие выявившейся в 1915 г. нехватки артиллерийских боеприпасов) восполняя нехватку орудий полевой артиллерии Действующей армии.

Нижние чины пулеметной команды "Кольта" с прапорщиком 2-го гренадерского Ростовского полка.

Автор: Олейников Алексей Владимирович