Русская армия

Русская авиация Первой мировой: организационно-техническое состояние, проблемы и боевая роль

Структура, численность, состояние русской авиации

Россия вступила в войну, имея 244 боевых самолета в составе 6 авиационных рот и 39 авиационных отрядов (кроме того, Всероссийский аэроклуб сформировал добровольческий авиаотряд). Столь высокая к началу войны численность воздушного флота (для сравнения - Германия в этот период имела в строю 232 самолета, сведенные в 34 авиаотряда, также в основном устаревших конструкций; у Франции в строю - только 138 самолетов, в основном «Ньюпоры» и «Фарманы», но, т. к. в этой стране имелось 370 пилотов-частников и значительное количество спортивных самолетов, в начале войны сразу было развернуто 25 авиаотрядов (эскадрилий); английский военно-воздушный флот в начале войны насчитывал всего 56 самолетов) была достигнута за счет мобилизации значительной части самолетного парка аэроклубов и авиашкол.

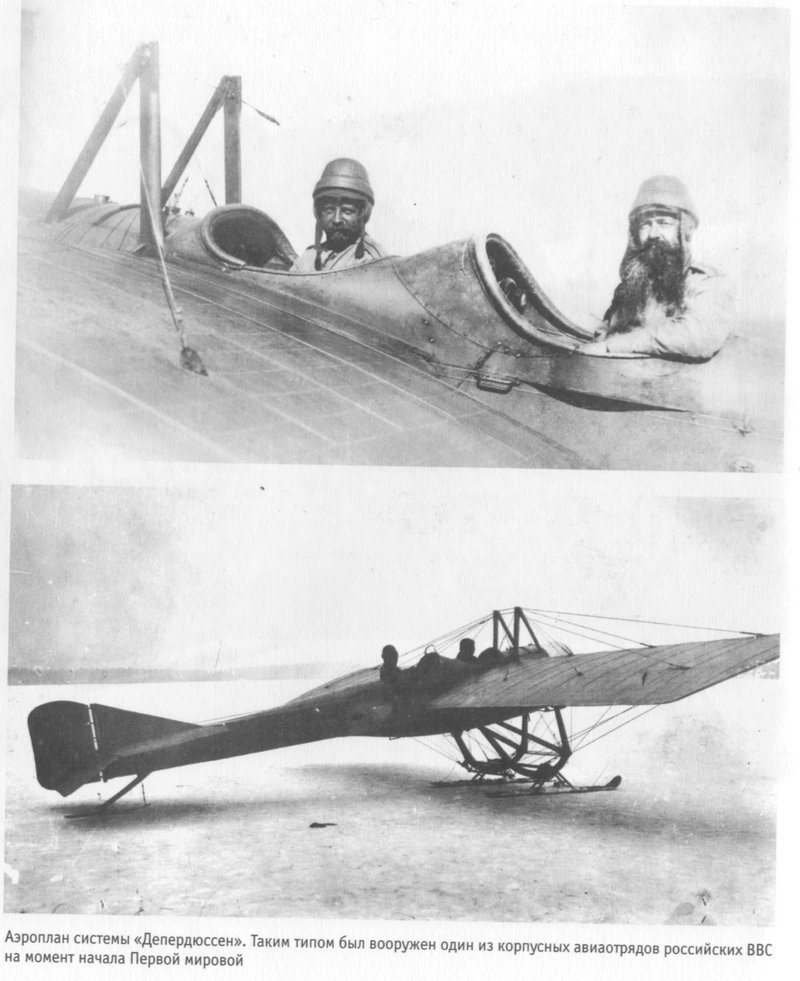

В основном в строй встали машины французских конструкций: «Ньюпоры», «Фарманы» (скорости в диапазоне 100 км/ч при потолке в 1500 - 2000 м) и (в небольшом количестве) «Мораны-Парасоли» и «Депердюссены». Разнотипность самолетного парка вплоть до конца войны затрудняла эксплуатацию машин и подготовку кадров.

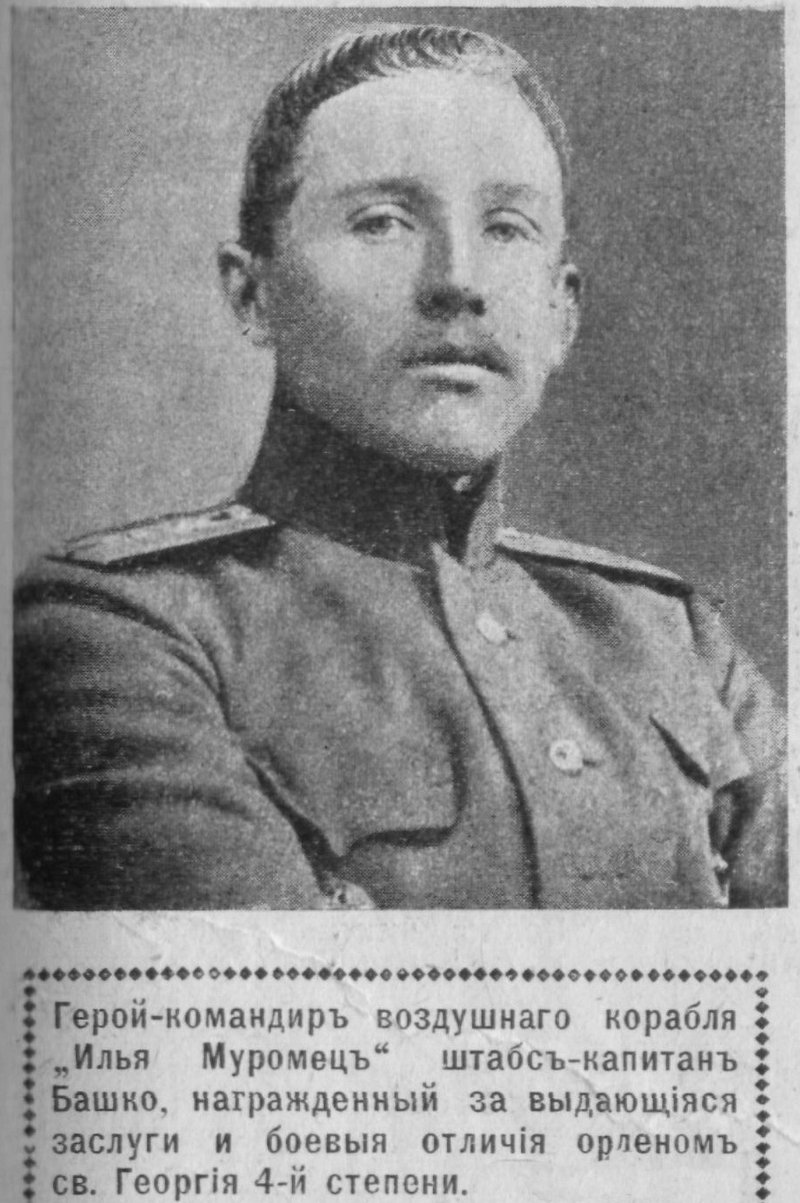

Также на вооружении находилось небольшое количество машин отечественной конструкции – прежде всего, гидропланы Д. П. Григоровича, эскортные истребители С-16 и тяжелые самолеты типа «Илья Муромец». Отечественные модели отличались более высокими качествами, чем аналоги-«иностранцы» (а у некоторых аналоги и отсутствовали), но их малочисленность не позволила оказать ощутимого влияния на ход военных действий.

При этом Россия почти не имела резервных самолетов (в то время как у Германии, помимо находившихся в строю, имелось около 200 самолетов в школах и в распоряжении частных лиц; у Франции, соответственно, - около 100, а у Англии - свыше 200 машин).

Наконец (что было особенно важно в случае длительной войны), производственные мощности союзников и противников России превышали отечественные (если перед войной французская авиационная промышленность выпускала около 50, а германская свыше 100 самолетов в месяц, то Россия – 30 - 40 машин).

Уже первые боестолкновения наглядно показали, что авиация по мобильности не имеет равных среди других родов войск. Несмотря на тяжелые условия, в которых оказалась русская авиация, она внесла весомый боевой вклад в борьбу с противником, а также в разработку форм и методов применения авиасил. Так, была отработана тактика группового боя истребителей (парой), освоены групповые полеты истребителей и бомбардировщиков, освоено ведение глубокой разведки тыла противника, создана штурмовая авиация, практиковались ночные полеты. В итоге, русская авиация стала весомым фактором успеха боевой операции: авиаразведка не раз выручала командование различных уровней, слаженная работа авиации и артиллерии обеспечивала успех на поле боя, а борьба за господство в воздухе стала залогом для создания предпосылок общевойсковой победы. Русские же асы были замечательными мастерами воздушного боя. Они первыми в мире применили таран самолета противника, а теоретические работы по тактике воздушного боя выдающихся русских летчиков (например, В. М. Ткачева), опубликованные уже во время войны, имели важное значение для развития авиации.

В. М. Ткачев.

И, несмотря на то, что война застала авиацию и воздухоплавание в начале их развития, накануне Октябрьского переворота 1917 г. воздушный флот России представлял собой внушительную силу: в него входило свыше 300 различных частей (в т. ч. 14 авиационных дивизионов, 91 авиаотряд, Эскадра Воздушных Кораблей «Илья Муромец» (4 боевых отряда), 87 воздухоплавательных отрядов, 32 гидроотряда, 11 авиационных и воздухоплавательных школ, дивизион корабельной авиации и т. д.). В них насчитывалось до 35 тыс. человек личного состава и около 1500 аэропланов различных типов.

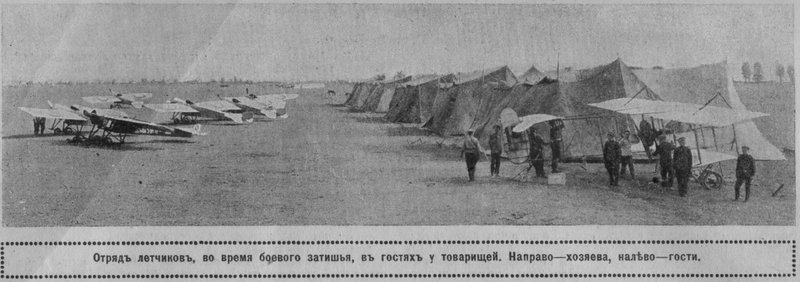

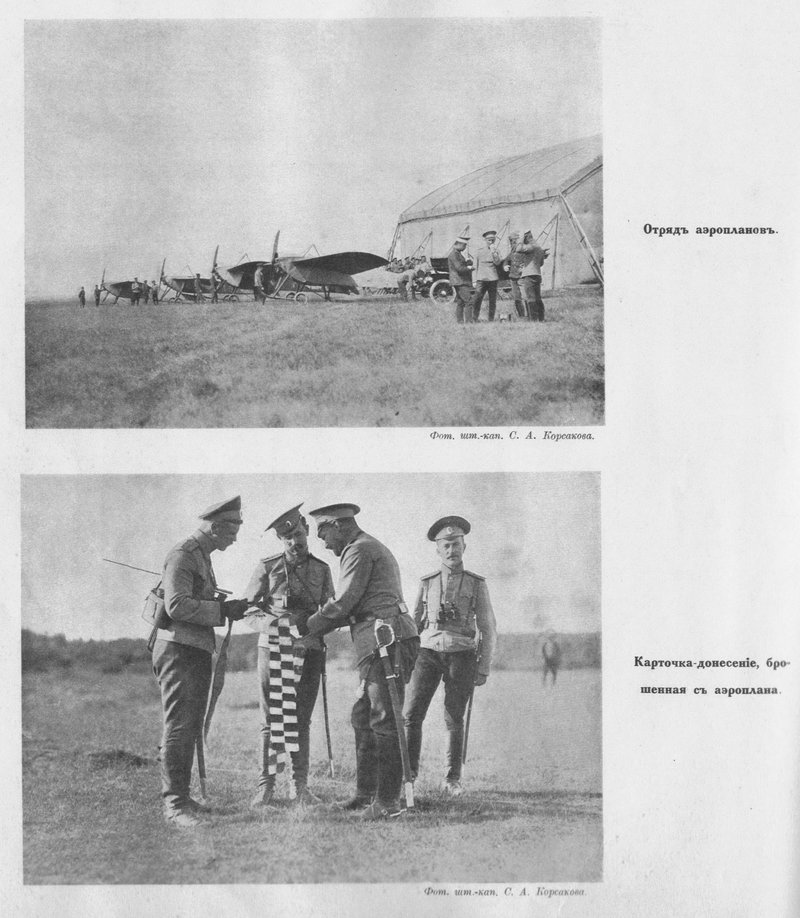

Костяком структуры российской авиации были дивизионы (в составе нескольких отрядов), отряды (различного типа – в зависимости от уровня и решаемых задач – армейские и корпусные, истребительные, артиллерийские (корректировщики), разведывательные и крепостные), являвшиеся боевыми частями, и роты (административные единицы, решавшие задачи материально-технического обеспечения). Как гласил документ, «в военное время авиационные роты предназначаются для обслуживания технических нужд авиационных отрядов, входящих в состав армий, снабжение которых инженерным и apтиллepийским довольствием возложено на роту. Одна рота может обслуживать как одну, так и несколько армий. Рота, в зависимости от обстановки, или остается на месте мирного расквартирования, или выступает и располагается в указанном ей пункте. В этом пункте ротой устанавливаются походные ангары и организуется постоянная тыловая база с мастерскими для ремонта аэропланов, автомобилей, специальных повозок и другого специального авиационного имущества. Для непосредственного обслуживания авиационных отрядов ротой при каждой армии открываются промежуточные и передовые склады, в зависимости от количества обслуживаемых армий и расположения авиационных отрядов. Здесь же находятся небольшие мастерские или мастерские на автомобилях для мелкого ремонта аэропланов» (РГВИА. Ф. 2067. Оп. 1. Д. 29. Л. 231об.). Например, боевой состав отрядов 6-й авиационной роты к 1 января 1915 г. был следующим (РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 614. ЛЛ. 113-114.): 7-й корпусной авиационный отряд (5 Ньюпоров, 1 Моран), 8-й корпусной авиационный отряд (6 Ньюпоров), 24-й корпусной авиационный отряд (5 Фарманов), 26-й корпусной авиационный отряд (6 Фарманов), 3-й корпусной авиационный отряд (4 Фармана), 12-й корпусной авиационный отряд (5 Ньюпоров, 1 Моран Парасоль), отряд Муромцев (1 Илья Муромец). За предшествующий месяц рота отремонтировала 2 Фармана и 3 Ньюпора (в ремонте – 3 Фармана, Ньюпор и пленный австрийский Авиатик), 3 легковых и 4 грузовых автомобиля. Штаб роты – г. Львов.

Несмотря на то, что количество отрядов (как правило) совпадало с числом корпусов, они не были подчинены последним. В приказах по армии обычно указывалось: такому-то отряду работать в таком-то секторе; об обстановке и положении на фронте справляться в штабах корпусов. Каждый авиаотряд подчинялся непосредственно командиру авиадивизиона. Последний подчинялся начальнику разведывательного отдела штаба армии. Задачи же на разведку, в основном, ставились генерал-квартирмейстером и (редко) командирами корпусов. Генерал-квартирмейстер армии ставил задачи отрядам, как правило, через начальника разведывательного отдела армии, например: «Заставна. 13. 06. 16 г. Командиру 16 авиаотряда. Генкварм приказал обратить особое внимание на разведку Коломыйского ж.-д. узла и движения по ж. д. со стороны Делатынь и Отыня».

Основываясь на архивных данных, посмотрим на масштаб развития отечественных военно-воздушных сил.

Так, к 15 февраля 1917 г. (РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1224. Л. 165.) на фронтах и в их ближнем тылу находились 77 авиационных отрядов (имевших, в основном, на вооружении Мораны, Вуазены, Фарманы, Ньюпоры, Спады, Антатры, Кодроны и германские машины различных моделей).

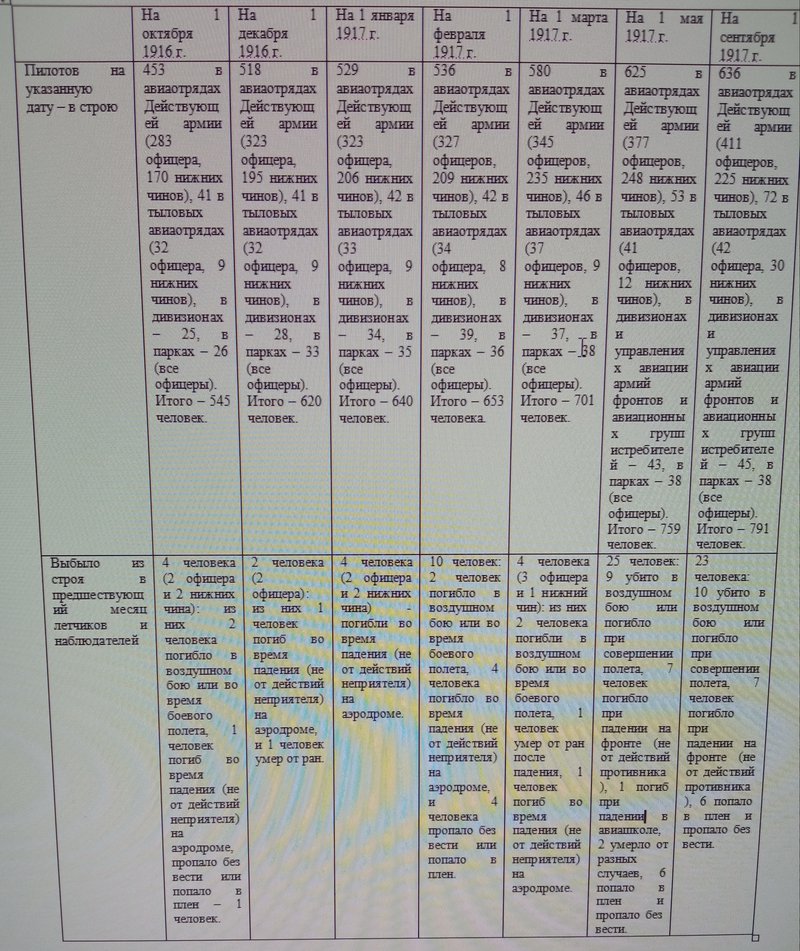

Численность летного состава (и тенденции соответствующего роста) и его убыль на финальном этапе участия России в мировой войне мы увидим в таблице ниже (РГВИА. Ф. 41105. Оп. 1. Д. 86. Л.Л. 20, 22, 23, 24, 26, 30; РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1224. Л. 146.).

Русской авиации следовало действовать эффективно и интенсивно – при том, что на ее вооружении, как мы ранее отметили, находились тихоходные самолеты типов «Лебедь», «Парасоль» и «Вуазен». Радиус действия этих машин равнялся 100 - 150 км, а полетная скорость едва достигала 120 км в час и менее (в то время как некоторые типы германских самолетов, в частности «Альбатрос», давали скорость 168 км в час). Неудивительно, что активно применялись и трофейные германские и австрийские самолеты.

Составить впечатление о материальной части нам также помогут несколько интересных документов. Так, 12-й авиационный дивизион к сентябрю 1916 г. (РГВИА. Ф. 493. Оп. 4. Д. 228. Л. 84-84об.) имел 8 Вуазенов в 10-м корпусном авиационном отряде (3 французских, 3 производства завода Лебедева и 2 производства завода Дукс), Ньюпор-бимоноплан и 4 Морана-Паросоля во 2-м корпусном авиационном отряде (2 французских и 3 завода Лебедева), 2 «пленных» Альбатроса, 2 Депердюссена и 2 Вуазена в 23-м корпусном авиационном отряде (французский, Дукса и 2 завода Лебедева), 3 Вуазена в 33-м корпусном авиационном отряде (французский, Дукса, Лебедева), 4 Вуазена (все французские) в 12-м армейском авиационном отряде, Бебе, 2 Ньюпора, Моран Ж, Моран Паросоль, Депердюссен (3 французских, 2 Дукса и Лебедева) в 12-м Истребительном авиационном отряде, и, наконец, Альбатрос в управлении 12-го дивизиона (производства Лебедева). Еще 6 машин было в ремонте.

13-й корпусной авиационный отряд в сентябре 1916 г. располагал 5 Вуазенами (2 Дукса, 2 французских и завода Лебедева) (РГВИА. Ф. 493. Оп. 4. Л. 6.).

22-й корпусной авиационный отряд, действовавший при 20-м армейском корпусе в январе 1917 г., располагал 5 летчиками и 4 летчиками-наблюдателями при 5 исправных (4 Морана Парасоля и «Альбатрос») и 4 неисправных самолетах (РГВИА. Ф. 2144. Оп. 1. Д. 803. Л. 168.).

В 1-м корпусном авиационном отряде, действующем при 2-м Кавказском армейском корпусе, к 8 марта 1917 г. насчитывалось 8 летчиков и 5 летчиков-наблюдателей при 4 исправных (Моран Парасоль и 3 Ньюпора) и 5 неисправных самолетах (РГВИА. Ф. 2144. Оп. 1. Д. 803. Л. 589.).

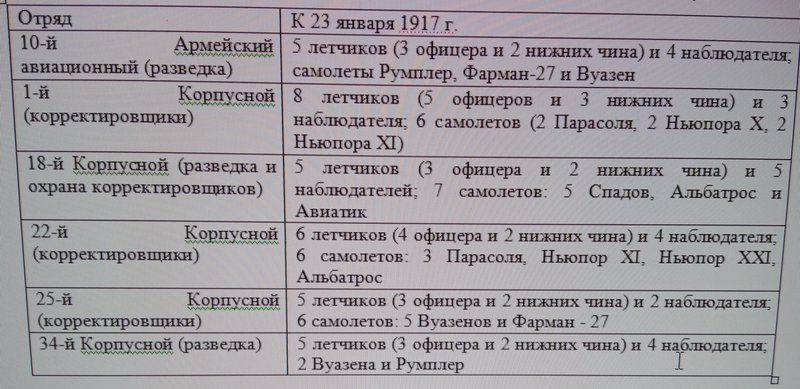

А вот состав 10-го авиационного дивизиона в январе 1917 г.: (РГВИА. Ф. 2144. Оп. 1. Д. 635., Д. 803. ЛЛ. 379об-380.)

Если посмотреть на обеспеченность соединений и объединений в разные периоды войны авиационной техникой, то получается также интересная картина. Так, к 15 декабря 1915 г. в состав авиации 1-й армии входило 16 исправных (Моран Парасоль, 4 Фармана, 3 Ньюпора, 7 Вуазенов, Альбатрос) и 9 неисправных самолетов во 2-м, 29-м, 1-м и 4-м Сибирских корпусных, 5-м армейском авиационных отрядах; авиации 3-й армии – 11 исправных (4 Морана и 7 Вуазенов) и 2 неисправных самолета в 11-м и 31-м авиационных, 24-м корпусном авиационных отрядах; авиации 4-й армии – 9 исправных (3 Вуазена, 3 Морана Парасоля, 3 Бимоноплана) и 8 неисправных самолетов в Гренадерском, 6-м корпусном и 4-м армейском авиационных отрядах; авиации 10-й армии – 14 исправных (6 Вуазенов, 2 Альбатроса, 2 Морана Парасоля, Кодрон, Депердюссен, 2 Фармана) и столько же неисправных самолетов в 22-м, 27-м, 28-м, 34-м корпусных авиационных отрядах (РГВИА. Ф. 2048. Оп. 1. Д. 540. ЛЛ. 18 об., 19 об., 20об., 27.).

Естественно, в разные периоды времени количество авиации в армиях существенно варьировалось. Так, в той же 10-й армии к 13 марта 1916 г. в тех же отрядах насчитывалось 15 (РГВИА. Ф. 2144. Оп. 1. Д. 346. Л. 198.), а к 29 октября 1916 г. – 21 (РГВИА. Ф. 2144. Оп. 1. Д. 802. Л. 73.) исправных самолетов.

О распределении задач авиационных отрядов на примере 7-й армии к 1 июня 1917 г., нам говорит другой документ (РГВИА. Ф. 2067. Оп. 1. Д. 466. Л. 125-125об.): 4-й артиллерийский авиационный отряд (6 действующих самолетов) должен был заниматься артиллерийской разведкой и корректированием артиллерийской стрельбы; 9-й армейский авиационный отряд (3 – 4 действующих самолета) – фотографирование позиций и связь с пехотой; 7-й истребительный авиаотряд (4 – 5 действующих самолетов) – воздушный бой, обеспечивающий работу 4-го артиллерийского авиаотряда и, по возможности, противодействие работе противника; 1-й артиллерийский авиационный отряд (6 действующих самолетов) - артиллерийская разведка и корректирование артиллерийской стрельбы; англо-французский артиллерийский авиаотряд (4 действующих самолета) – артиллерийская разведка, фотосъемка и связь с пехотой; французский истребительный авиационный отряд (6 – 8 действующих самолетов) – воздушный бой, обеспечивающий работу англо-французского артиллерийского авиаотряда и противодействие работе противника; 32-й корпусной авиационный отряд (2 – 3 действующих самолета) – для связи с атакующей пехотой; 1-я Боевая авиационная группа (12 – 15 действующих самолета; 2-й, 4-й, 19-й корпусные авиаотряды) – воздушный бой, обеспечивающий работу авиации на участке 7-й армии, противодействие в этом районе работе противника и тыловая разведка (по мере необходимости); 12-й корпусной авиационный отряд (4 действующих самолета) – корпусная разведка на левом фланге армии.

Интересна и фронтовая статистика. Так, ударный фронт русской армии – Юго-Западный – на 5 апреля 1915 г. в 15 отрядах имел 66 исправных самолетов (РГВИА. Ф. 2067. Оп. 1. Д. 486. Л. 56.), а на 24 июля 1916 г. – 67 машин в авиотрядах 6 армий (РГВИА. Ф. 2067. Оп. 1. Д. 2901. Л. 101.).

Если говорить об общих цифрах, то, например, к 20 мая 1916 г. в действующих авиационных отрядах состояло: 128 Вуазенов (еще 51 в ремонте) в 12 армейских отрядах, 1-м Отдельном отряде охраны Резиденции, 24 корпусных и 4 крепостных отрядах и 5 дивизионах (недоставало по штату 361 Вуазен); 106 Моранов (еще 26 в ремонте) в 19 корпусных и 2 Отдельных отрядах охраны Резиденции, 6 дивизионах (недоставало по штату 144 Морана) и 24 истребителя (еще 2 машины в ремонте) в 7-м и 12-м отрядах (недоставало 10 истребителей). Т. о., на 246 действующих (345 с учетом ремонта) приходилось 515 недостающих самолетов – огромный некомплект, даже с учетом 24 пленных немецких самолетов и 94 машин, находящихся в парках или без двигателей. В итоге, 10-й, 11-й, 12-й армейские и 12-й корпусной отряды находились в тылу – за неимением самолетов (РГВИА. Ф. 493. Оп. 4. Д. 83. Л. 46.).

На 1 января 1917 г. (РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1224. Л. 29.; Оп. 2. Д. 632. Л. 347.) в 14 дивизионах, 2 отрядах Охраны Резиденции, 12 армейских, 42 корпусных, 15 истребительных (вкл. 2-й, 4-й и 19-й корпусные, сведенные в БАГ), Кронштадском, Ревельском и Одесском отрядах имелось 448 самолетов ближней и дальней разведки и 266 истребителей.

В период с 1 января 1917 г. по 1 января 1918 гг. планировалось поэтапно сформировать 2 армейских, 1 крепостной, 15 истребительных, 3 артиллерийских, 23 корпусных и 4 бомбометных отряда, на вооружении которых – 12 самолетов ближней и 334 самолета дальней разведки и 180 истребителей (РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 632. Л. 348.).

Состояние личного состава к 3 марта 1917 г. было следующим (РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1224. Л. 107.):

Северный фронт в 10, 13, 23, 33, 29, 15, 17 корпусных, 1, 5, 12 артиллерийских, 1, 5, 12 истребительных отрядах имел 64 офицера и 37 нижних чинов (недоставало до штата 7 офицеров и 12 нижних чинов);

Западный фронт в 1, 22, 34, 25, 18, 11, 21, 9, 24 корпусных, Гренадерском, 1, 5, 6, 7 Сибирских, 10 и 2 армейских, 1 артиллерийском, 3 истребительном отрядах имел 67 офицеров и 51 нижнего чина (некомплект – 22 офицера и 26 нижних чинов);

Юго-Западный фронт в 31, 35, 7, 8, 3, 32, 5, 12, 16, 37 корпусных, 2, 3, 4 Сибирских, 1 и 2 Гвардейских, 1 Туркестанском, 2 и 4 артиллерийских, 6, 2, 11, 7 и 8 истребительных, 8, 13, 9, 3, 11 и 6 армейских отрядах имел 119 офицеров и 92 нижних чина (некомплект 22 офицера и 24 нижних чина);

Румынский фронт в 27, 28, 14, 26, 30, 6, 36, 20, 2, 4, 19 корпусных, 10, 4, и 9 истребительных, 4 армейском отрядах имел 73 офицера и 41 нижнего чина (некомплект 8 офицеров, 10 нижних чинов);

Кавказский фронт в 1, 2, 3, 4 Кавказских отрядах имел 19 офицеров и 12 нижних чинов (некомплект – 1 офицер и 8 нижних чинов);

тыловые Одесский, Кронштадский, Петроградский, Ревельский, 1-й и 2-й Отряды охраны Резиденции и Школы наблюдателей имели 37 офицеров и 8 нижних чинов (некомплект – 23 офицера и 23 нижних чина).

Авиачасти имели свои средства обеспечения, в т. ч. автотранспорт. Так, 1-й армейский авиационный отряд к 10 сентября 1916 г. имел 5 автомобилей (моделей Гочкис, Пирс Арроу, Федерал, Паккард) и 2 мотоцикла (РГВИА. Ф. 493. Оп. 4. Л. 116.). А 7-й истребительный авиационный отряд к февралю 1916 г. располагал Рено Паккардом и 3 грузовыми Паккардами (РГВИА. Ф. 2067. Оп. 1. Д. 3084. Л. 2).

Личный состав авиационного отряда (на примере 31-го и 32-го корпусных авиационных отрядов) выглядел следующим образом: офицеры-летчики – начальник отряда (капитан или подполковник), 4 младших офицера-летчика (обер-офицеры – до капитана включительно; один из них нес обязанности адьютанта, квартирмейстера и казначея), 4 офицера-наблюдателя (обер-офицеры; один из них был старшим в команде и один заведывал отрядной мастерской), делопроизводитель, 67 строевых нижних чинов (3 старших унтер-офицера или подпрапорщики – летчики, 6 старших (1 в отрядной мастерской и 1 заведывал автомобилями) и 7 младших (обозный, каптенармус и 5 мотористов) унтер-офицеров – мотористов, 14 ефрейторов (из них 4 шофера) и 36 рядовых (в т. ч. 10 денщиков, 6 в отрядной мастерской и по 10 в каждом отделении)) и 13 нестроевых нижних чинов (2 старших медицинских фельдшера, 7 обозных рядовых и 4 мастеровых (2 старших и 2 младших)). Отряд имел 4 действующих и 4 запасных аэроплана, 11 обозных лошадей (обеспечивали интендантский обоз (2 офицерские двуколки, походная кухня, 2 парных повозки) и инженерный обоз (фотографическая двуколка, парная повозка для бензина и масла)), 4 грузовых и 1 легковой автомобили (РГВИА. Ф. 2048. Оп. 1. Д. 1327. ЛЛ. 210об.-211.).

Штат мог и варьироваться. Так, в Одесском и Николаевском авиационных отрядах офицерский состав включал 9 человек (командир, 3 младших офицера – летчика, 4 пулеметчика наблюдателя (из специалистов – пулеметчиков и окончивших школу наблюдателей) и заведующий хозяйством), также – делопроизводитель, 92 строевых нижних чина (фельдфебель или подпрапорщик, 4 старших унтер-унтер офицера (подпрапорщика) – летчика, 4 старших унтер-офицера (подпрапорщика) пулеметчика, 7 старших и 10 младших унтер-офицеров, 14 ефрейторов и 52 рядовых и 10 нестроевых нижних чинов (1 старший медицинский фельдшер, 2 писаря, 4 мастеровых, 3 обозных рядовых)) (РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 705. Л. 5, 7.).

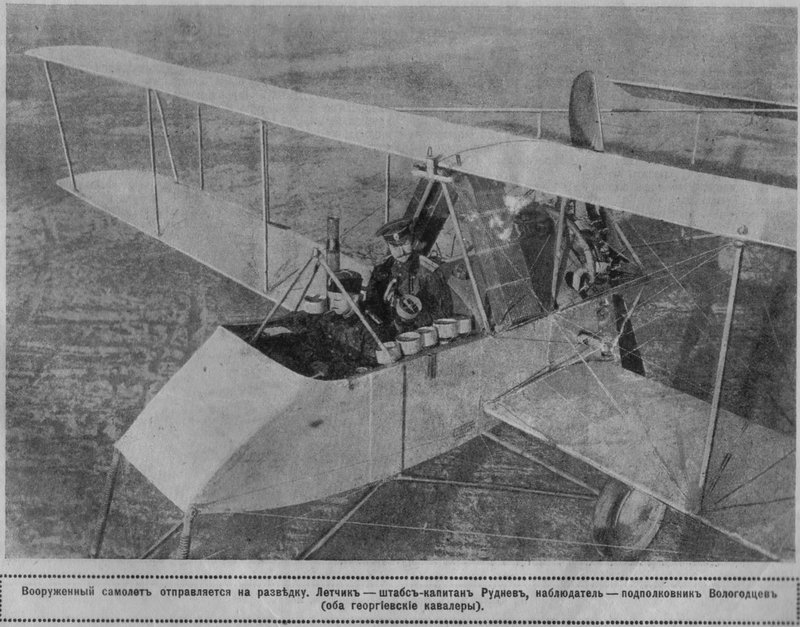

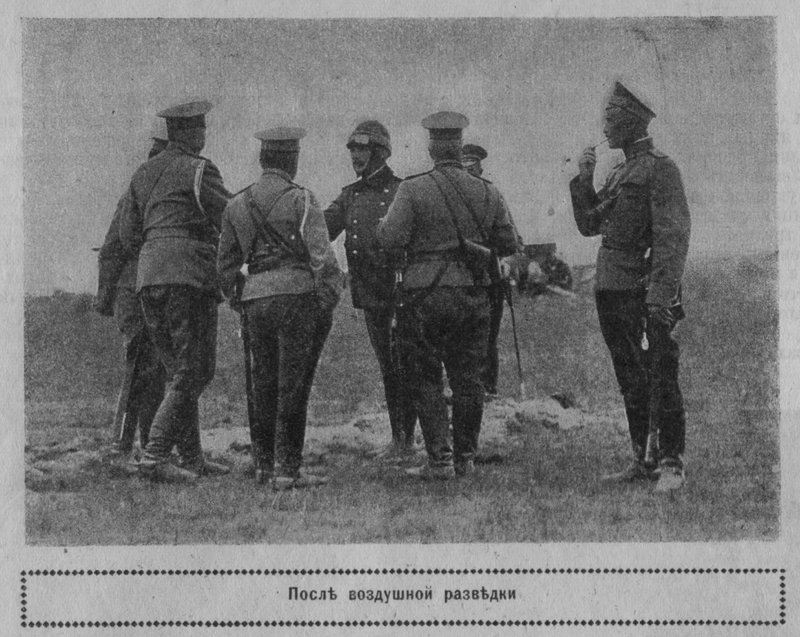

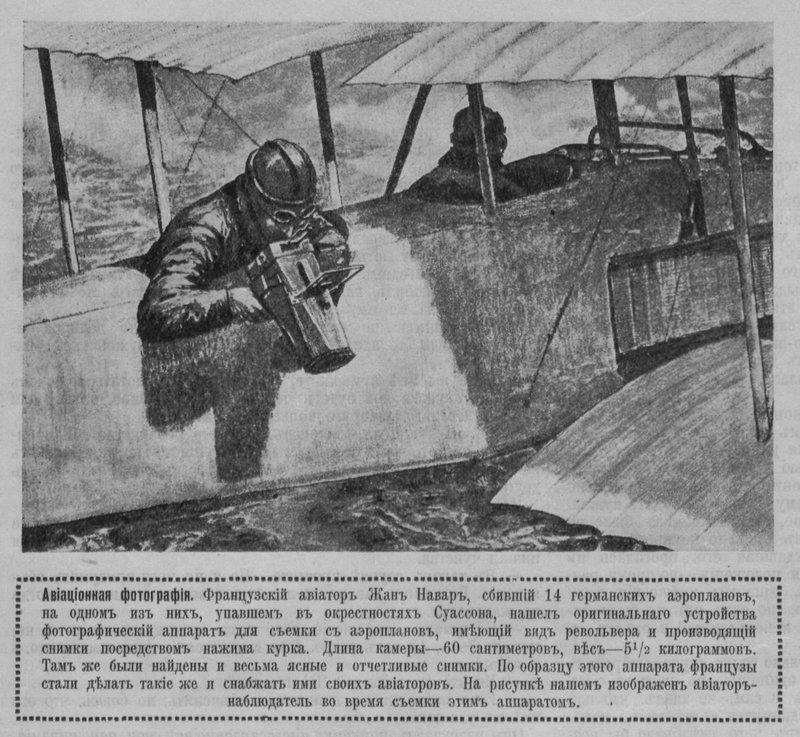

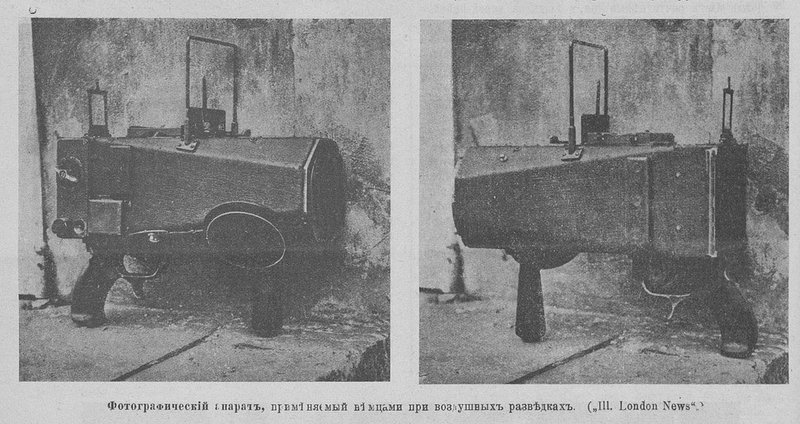

Воздушная разведка и корректировка

Как мы ранее отметили, в самом начале противостояния технические возможности самолетов и авиационного вооружения существенно ограничивали боевые возможности авиации - и на Русском фронте в начале войны авиация применялась в основном для разведки и корректировки артиллерийского огня. Но уже через 2 года авиация решает самый широкий спектр боевых задач. Наставление по применению авиации на войне (Наставление по применению авиации на войне. Киев, 1916.) называло следующие ее функции: 1) разведка, наблюдение и аэрофотосъемка; 2) помощь артиллерии; 3) борьба с авиацией противника; 4) действия по наземным целям; 5) связь; 6) специальные поручения.

Так, воздушная разведка особенно большое влияние на исход наземных операций оказала при подготовке к Наступлению Юго-Западного фронта 1916 г. Разведывательная авиация использовалась централизованно, что, в частности, позволило впервые в истории русской авиации провести аэрофотосъемку укрепленных позиций врага на фронте в несколько сотен километров (на значительную глубину), снабдив войска фотопланами (обеспечен офицерский состав наступающих - вплоть до командиров рот). Во время Наступления авиаразведка обеспечила наблюдение как за полем боя, так и за оперативным тылом и маневрированием противника. Так, именно она сообщила о подготовке контрудара германских войск во фланг 8-й армии.

Ведомость полетов выполненных в течение августа 1916 года летчиками-наблюдателями авиационных отрядов, входящих в состав 5-го авиационного дивизиона (РГВИА. Ф. 2031. Оп. 1. Д. 1471. ЛЛ. 219-237.) показывает нам активность разведывательной авиации на одном боевом участке: в данный период летчиками 1-го армейского, 5-го истребительного, 13-го корпусного, 17-го корпусного, 19-го корпусного, 29-го корпусного авиационных отрядов был осуществлен 171 самолетовылет общей продолжительностью около 328 часов. Действуя в Прибалтике на двинском фронте, дивизион вел разведку ближнего и дальнего тыла противника (в том числе осуществляя аэрофотосъемку), препятствовал разведке противника, вступал в бой с вражеской авиацией (пользуясь преимуществом в скорости, германские самолеты, как правило, уходили), наносил бомбовые удары (особенно активно бомбились ст. Ужвертыне и Еловка) и корректировал огонь тяжелой артиллерии.

А авиагруппа штаба 5-й армии, в феврале – марте 1915 г. (РГВИА. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 543. Ч. 2. ЛЛ. 320 – 322об., 354 – 355об.) налетав 130 часов, вскрывала войсковые группировки и тыл противника, искала позиции тяжелой артиллерии, противодействовала разведке со стороны германской авиации и наносила бомбовые удары. Уже в этот период активно применялась аэрофотосъемка.

Аналогично действовала в марте 1915 г. и авиагруппа 10-й армии (РГВИА. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 543. Ч. 1. ЛЛ. 218-221об.): налетав более 70 часов, она дала массу ценных сведений о германских войсках, оперирующих на августовском фронте.

А вот как развивались разведывательные действия в июле 1917 г. во 2-м армейском авиаотряде (РГВИА. Ф. 41105. Оп. 1. Д. 83. Л. 52 – 52об.). 4 июля 1917 г. экипаж самолета Фартри военлета подпоручика Коробовского и летнаба штабс-капитана Радченко фотографировал позиции противника в районе Забродье-Бубново-Дарево как обыкновенной, так и перспективной съемкой одновременно, тогда как экипаж военлета поручика Горяного и летнаба поручика Грабовского также на самолете Фартри охранял разведчика. 17 июля также летало два самолета: Фартри военлета поручика Горяного и летнаба подпоручика Негребецкого проводили разведку и аэрофотосъемку в районе Цыгане - Туховичи, а Ньюпор XVII военлета поручика Щебалина охранял разведчика.

А 19 июля участие в вылете приняли три самолета: два Фартри и Ньюпор ХVII. В то время как экипажи военнолетов подпоручика Коробовского (летнаб подпоручик Негребецкий) и военлета старшего унтер-офицера Столярова (летнаб штабс-капитан Радченко) проводили аэрофотосъемку ближнего тыла противника, военлет поручик Шебалин на Ньюпоре ХVII охранял самолеты-разведчики.

Особо следует акцентировать внимание на том обстоятельстве, что, несмотря на малочисленность и зачастую низкое качество самолетов, русские летчики вели интенсивную разведывательную работу: авиация своевременно предупреждала свое командование обо всех крупных замыслах неприятеля (готовящихся обходах, прорывах), не раз спасала положение и способствовала разгрому неприятеля. В 1916 г. активно применяется аэрофотосъемка, которая стояла в русской авиации на высоком уровне. Работа артиллерии при прорывах (борьба с неприятельской артиллерией, уничтожение огневых точек, разрушение фортификационных сооружений и проволочных заграждений) проводилась теперь при помощи авиации, которая, в случае необходимости, осуществляла дополнительную фоторазведку, корректировала стрельбу и производила контроль разрушений. И в целях обеспечения наиболее эффективного взаимодействия с артиллерией, к 1917 г. при каждом корпусном авиационном отряде были созданы специальные артиллерийские отделения.

Так, документ отмечал, что «из всех приемов корректирования стрельбы артиллерии при помощи аэроплана с радиотелеграфом наилучшим является способ, выработанный полковником Ген. Штаба Дюсиметьером совместно с лейтенантом французской службы Робинэ и испытанный во вверенном мне отряде. Все сигналы, передаваемые по этому способу, очень просты и сразу же усвоились артиллерией и дали блестящие результаты. С 22-го марта в отряде были произведены точные пристрелки с корректированием с аэроплана: лейтенантом Робинэ по 5 батареям и поручиком Ковригиным по 3-м. Теперь многие артиллерийские начальники сами просят корректировать их стрельбу. Сегодня лейтенант Робинэ при корректировании заметил, что во время стрельбы на поражение на неприятельской батарее взорвались зарядные ящики» (РГВИА. Ф. 493. Оп. 10. Д. 7. Л. 19-19об.).

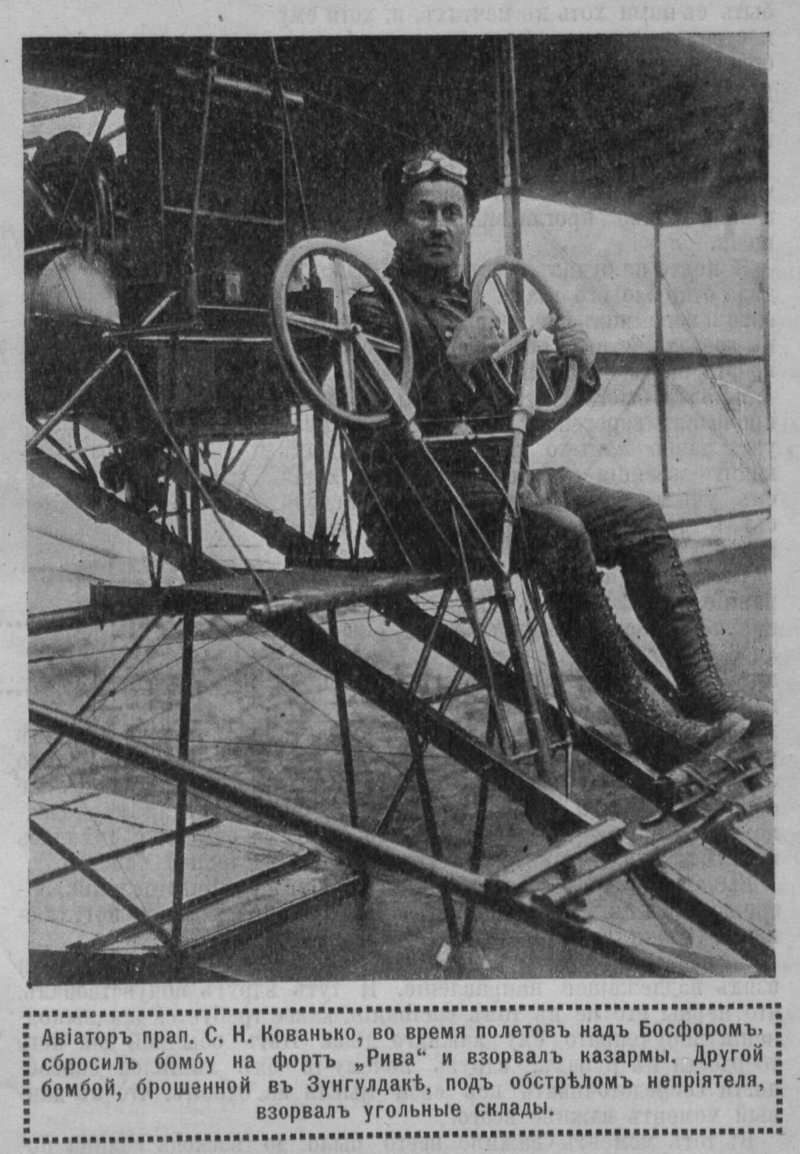

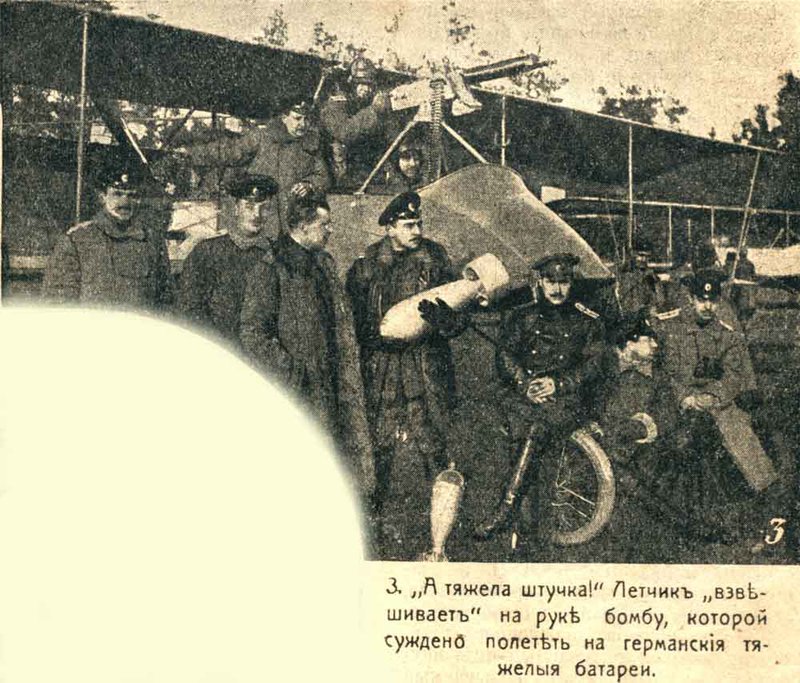

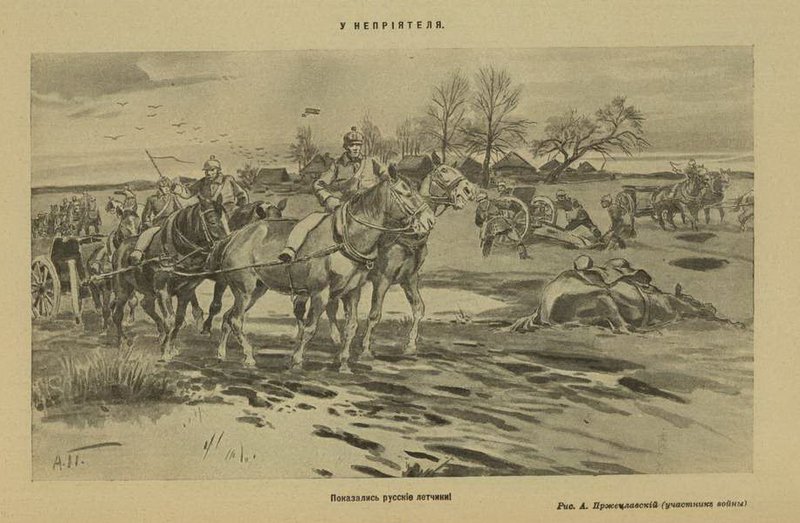

Против наземных целей

Проявила себя операция и в борьбе с наземными целями.

Так, 19 - 20 июля 1915 г. 31-й корпусной авиаотряд нанес первый в истории русской авиации штурмовой удар, выпустив 3 тыс. патронов и сбросив до 250 пудов бомб - решив задачи оперативно-стратегической важности. Причем была решена комплексная, разведывательно – штурмовая задача: 1) командование фронта было вовремя предупреждено (с приложением фотоснимков) о движении на фронте 3-й армии ударной группы противника и 2) в вышеуказанные дни, содействуя 3-й армии при нанесении контрудара по наступавшему у Влодавы противнику, авиаотряд нанес удар по германцам, понесшим на переправах через Западный Буг большие потери, прекративших форсирование и временно перешедших к обороне.

Таким образом, отряд не только предупредил командование о направлении главного удара германцев, но и огнем и бомбами поддержал 1-ю гвардейскую дивизию, сорвав вражеское наступление.

Бомбардирование первоначально применялось эпизодически и инициативно. Так, Доклад о бомбометании и фотографировании авиационными отрядами под крепостью Перемышль (РГВИА. Ф. 2067. Оп. 1. Д. 2897. ЛЛ. 274-274об.) иллюстрирует: в период 18 - 28 ноября 1914 г. Брест-Литовским крепостным и 24-м корпусным авиационными отрядами было сброшено до 400 кг бомб различного калибра (помимо разведывательной деятельности, в т. ч. посредством аэрофотосъемки). Удары наносились по орудийному складу, складам боеприпасов, электростанции, казармам и ангару аэростата. Столь незначительный объем бомбовой нагрузки, тем не менее, причинил повреждения электростанции, казармам уланского полка, обозам и (что немаловажно) это имело большое моральное значение для духа гарнизона австрийской крепости.

Но в 1916 г. осуществляется ряд сосредоточенных бомбардировок (правда, почти во всех случаях не связанных с оперативной обстановкой на земле: лишь в 7-й армии в первый день майского наступления было организовано сосредоточенное бомбардирование неприятельского тыла в момент прорыва фронта на земле; в 1917 г. наблюдалось проявление бомбардировочной активности на Румынском фронте). В то же время, бомбардировка «Муромцами» (благодаря их большой грузоподъемности и исключительно прицельной точности) давала местами очень чувствительные для неприятеля результаты. К сожалению, вследствие «автономности» эскадры «Муромцев», применение их почти всегда было рассредоточенным. В течение всей войны они ни разу не действовали единым «кулаком».

В ходе Наступления Юго-Западного фронта 1916 г. бомбовые удары наносились по резервам и огневым позициям артиллерии. Наносились удары и по аэродромам (в том числе групповые).

Подробнее о страде русских бомбардировщиков в этот период нам поможет составить впечатление Ведомость полетов авиаотрядов, входящих в 5-й авиационный дивизион в августе 1916 г. (РГВИА. Ф. 2031. Оп. 1. Д. 1471. ЛЛ. 219-237.).

В августе 1916 г. дивизион и его части (1-й армейский авиационный отряд, 5-й авиационный истребительный отряд, 13-й, 17-й, 19-й и 29-й корпусные авиационные отряды) решали самый широкий спектр боевых задач: от корректировки огня артиллерии и разведки ближнего и дальнего тыла противника, до борьбы с германские аэропланами. Нас особо заинтересовали бомбардировочные удары дивизиона – особенно по крупным перевалочным и складским центрам и пунктам логистики на участке фронта, каковыми являлись Еловка и Ужвертыне.

Так, первый бомбовый удар по Ужвертыне состоялся 2 августа (продолжительность полета составила 2 часа 45 мин.) – его нанес экипаж 13-го корпусного авиационного отряда в составе поручика Барбаса (летчик) и поручика Дуклау (наблюдатель) на аэроплане Лебедь. Полет продолжался на максимальной высоте 2500 метров. Действуя с аэродрома у г. Двинска, самолет прошел по маршруту Двинск – Гатени – Ужвертыне - Двинск 340 верст, сбросив 4 десятифунтовые бомбы. Причем, самолет не только обстреливался как русской, так и германской зенитной артиллерией, так еще (в итоге) начал барахлить мотор.

В тот же день экипаж того же отряда в составе подпоручика Воробьева (летчик) и штабс-ротмистра Драголя (наблюдатель) на Вуазене вел разведку и бомбометание (при аналогичной продолжительности полета максимальный потолок составил 1900 метров). Действуя по маршруту Двинск – Космичевка – Ужвертыне – оз. Дрисвяты – Двинск на дальности 250 верст, экипаж обнаружил на ст. Ужвертыне 2 состава и сбросил 2 25-фунтовые бомбы. Над оз. Гатени Вуазен вел бой с германским Альбатросом.

Тогда же в том ударе по Ужвертыне участвовали еще 4 экипажа 13-го корпусного авиационного отряда на Вуазенах: прапорщика Наконечного/поручика Кусова, подпоручика Левченко/штабс-капитана Панкеева, старшего унтер-офицера Война/поручика Белоусовича, младшего унтер-офицера Тетер/поручика Петровского. Полеты (со сбросом бомб на Ужвертыне) проходили на максимальных высотах от 2100 до 2700 метров и на глубину 240 – 305 верст. Все машины оперировали с аэродрома у Двинска и шли по маршруту Двинск – Ужвертыне – Дрисвяты. Самолеты находились под огнем германской артиллерии (причем 2-я и 4-я машины получили 8 и 4 пробоины соответственно), а 4-й экипаж подвергся атаке германского истребителя (получил 3 пулевых пробоины в руле направления). Бомбовый груз составил: 4 бомбы по 1 пуду 33 фунта и 2 10-фунтовых бомбы; 2 пудовые бомбы; пудовая и 2 10-фунтовых бомбы; 4 25-фунтовых бомбы.

Мы видим, что 2-го августа имел место групповой налет силами 6 экипажей – причем достаточно эффективный.

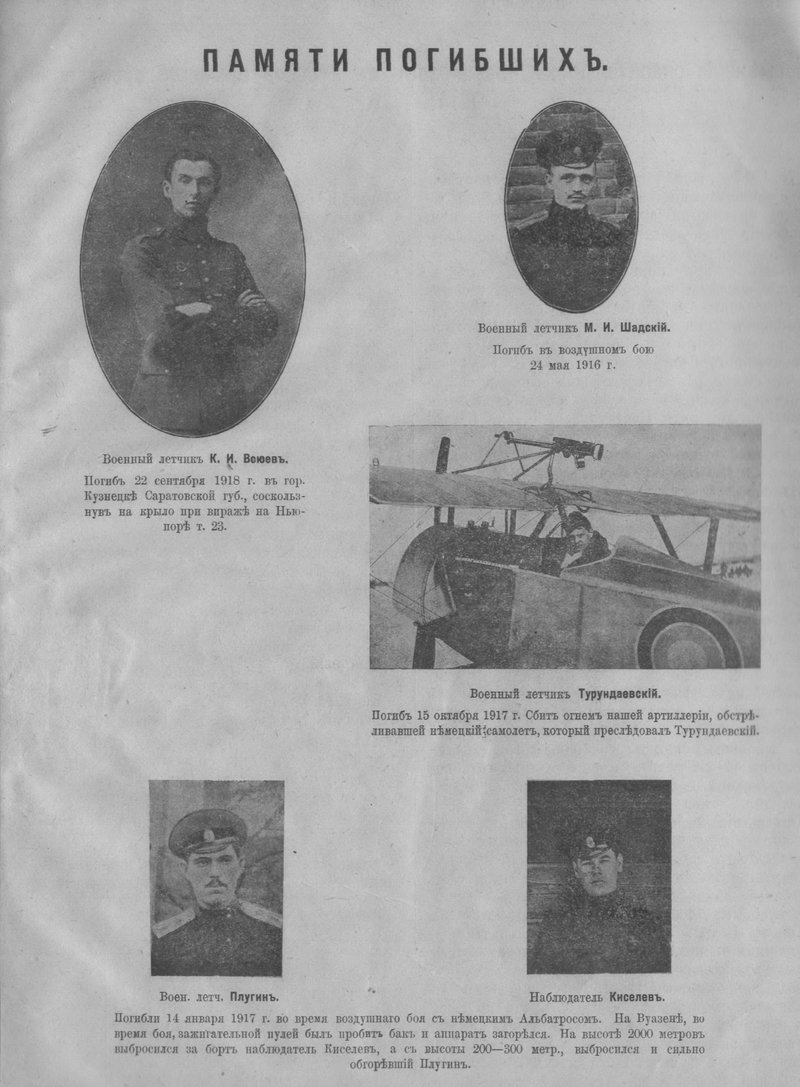

2-го августа был нанесен бомбовый удар и по ст. Еловка: экипаж из 17-го корпусного отряда подпоручика Турундаевского/штабс-капитана Коссовского на Парасоле в ходе полета продолжительностью 1 час 50 мин. не только обнаружил 2 состава и 3 зенитных батареи, но и сбросил 5 10-фунтовых бомб – на аэродромы и склады Еловки. После благополучного возвращения в крыльях машины обнаружены 2 осколочных пробоины.

Также авиаудары наносились по Еловке 3 августа (экипажи 19-го отряда прапорщика Башинского/подпоручика Губера на Депердюссене и охотника Лемана/прапорщика Братолюбова на Парасоле, действуя на высотах до 3000 метров, сбросили по 4 бомбы).

А 4 августа экипаж старшего унтер-офицера Шайтанова/подпоручика Кириллова, также действуя на высоте до 3000 метров, сбросил 4 бомбы под огнем зенитной артиллерии.

6-го августа экипаж 13-го отряда (поручик Барбас/поручик Дуклау) на Лебеде совершил полет продолжительностью 1 час 20 мин., попытавшись нанести удар по Ужвертыне – также действуя с аэродрома у Двинска на максимальной высоте 2000 метров. Но бомбы сброшены не были – вследствие перегрева и остановки двигателя самолета. Аналогичная неприятность постигла выполнявший в то же время такое же задание экипаж прапорщика Наконечного/поручика Кусова.

Следующее бомбометание состоялось 17-го августа – полет продолжительностью 2 часа 10 мин. Действовал экипаж старшего унтер-офицера Ефимова (летчик) и поручика Величай (наблюдатель) на Вуазене 5-го авиационного истребительного отряда. Полет продолжался на максимальной высоте 2500 метров. Действуя с аэродрома у г. Двинска, самолет прошел по маршруту Дрисвяты – Ужвертыне 250 верст и сбросил 2 пудовые бомбы (попадания удачны). В ходе выполнения задания машина преследовалась огнем германской зенитной артиллерии.

В то же время выполнявшие аналогичное задание Лебедь 13-го корпусного авиационного отряда поручика Барбаса/унтер-офицера Бузина (максимальная высота полета 2300 метров, дальность 240 верст; сбросил 2 бомбы на ст. Ужвертыне и также был обстрелян огнем артиллерии противника) и Вуазен старшего унтер-офицера Тетер/поручика Дуклау (та же продолжительность полета; максимальная высота 2100 метров; сброшено 5 бомб, ответным огнем германцев получено 4 пробоины) также добились определенных успехов.

16-го августа усилиями 4 экипажей (поручика Барбаса/поручика Дуклау, прапорщика Наконечного/хорунжего Тарарина, старшего унтер-офицера Война/поручика Величай, старшего унтер-офицера Тетер/поручика Кусова) 13-го корпусного авиационного отряда (3 Вуазена и Лебедь) состоялся групповой полет продолжительностью 2 часа 15 – 2 часа 25 мин. Действуя на максимальных высотах 1500 – 2300 метров, русские самолеты нанесли бомбовый удар по станции Еловка (лишь 1-й экипаж сбросил 2 бомбы на ст. Турмонт). 2-й, 3-й и 4-й экипажи сбросили по 5 бомб, причем последний в ходе воздушного боя сбил германский Фоккер.

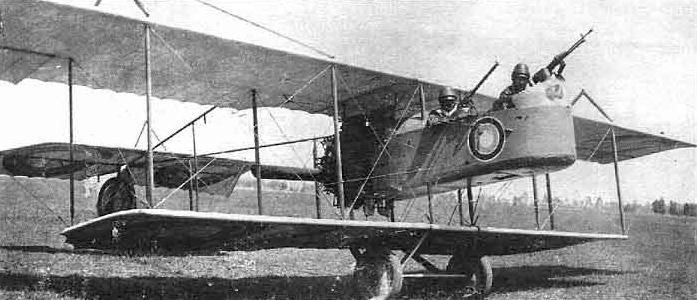

Фарман XXX, именуемый в российских ВВС "Фартри". Машина оснащена 2 пулеметами.

21-го августа 3 экипажа (поручика Барбаса/унтер-офицера Кизина; подпоручика Воробьева/поручика Кусова; унтер-офицера Гойденко/поручика Величай) вновь атаковали Ужвертыне: действуя на высотах 1700 – 2250 метров, самолеты сбросили соответственно 4, 2 и 4 бомбы под огнем зенитной артиллерии (в 1-м самолете – 1 пробоина).

22-го августа состоялся групповой налет силами 17-го отряда. В нем участвовали: подпоручик Турундаевский/подпоручик Баринов (на Парасоле; с высоты до 2300 метров бомбили Еловку; сброшено 6 бомб на полотно железной дороги у Катринки; самолет дважды атаковывался Фоккером – и получил сквозную пулевую пробоину), прапорщик Вишняков/старший унтер-офицер Агапов (действуя на высотах до 2600 метров, самолет сбросил 3 бомбы в железную дорогу близ Еловки; машина обстреливалась артиллерией противника, а при посадке был испорчен мотор и поломан винт), прапорщик Оленич/подпоручик Шуневич (максимальная высота действий Парасоля 2400 метров; 1,5-часовой полет на 150-верстную дистанцию завершился бомбометанием – 5 десятифунтовых бомб было сброшено на полотно железной дороги; самолет атакован Фоккером и Альбатросом).

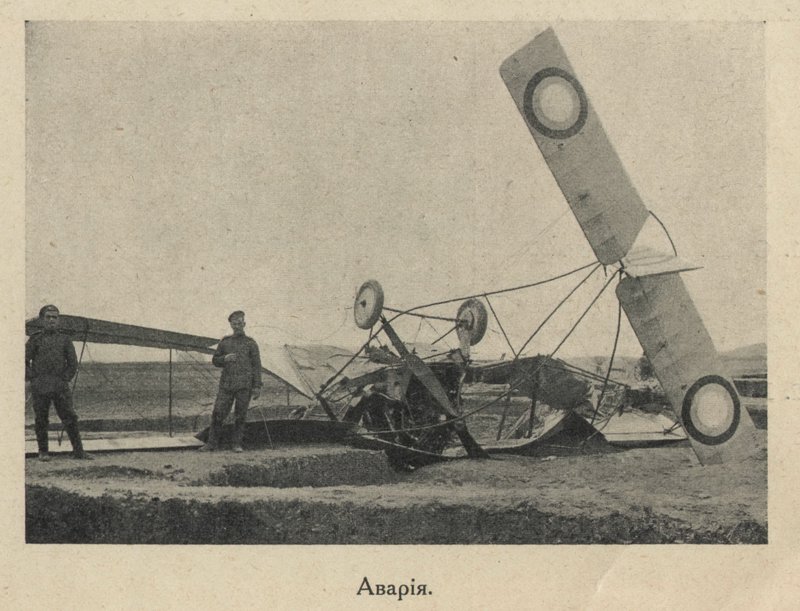

Также и 23-го Ужвертыне бомбилась экипажами того же 13-го отряда (1) поручика Барбаса/поручика Петровского – который, действуя на максимальной высоте 2200 метров, на своем Лебеде нанес удачный удар 3 25-фунтовыми бомбами; причем в результате огня зенитной артиллерии противника был перебит трос руля направления и в 9 местах пробит руль глубины; при посадке машина разбилась; 2) старшего унтер-офицера Тетер/поручика Дуклау – который в ходе полета продолжительностью 2 часа 45 мин. сбросил 4 бомбы; от огня артиллерии противника аэроплан имел 4 пробоины; 3) старшего унтер-офицера Война/поручика Кусова, сбросившего 2 бомбы на Ужвертыне и 3 на ст. Турмонт; ураганным огнем противника повреждены радиатор, лонжерон и причинено 5 пробоин).

Ужвертыне и Еловка были главными целями бомбовых ударов авиаторов 5-го дивизиона. Но, помимо этих объектов, бомбились и мыза Дветен (2-го августа экипажем Депердюссена 19-го отряда прапорщика Башинского/подпоручика Губера сброшено 6 бомб), а также ст. Беверн (4-го августа экипажами 19-го отряда – штабс-ротмистра Казакова; подпоручика Карпова/подпоручика Шишковского; прапорщика Башинского/подпоручика Губера; охотника Лемана/прапорщика Братолюбова – в общей сложности сброшено 14 бомб).

Таким образом, мы видим, что в августе 1916 г. в общей сложности 33 машины 5-го дивизиона были задействованы в нанесении бомбовых ударов по противнику – как одиночных, так и групповых. Русские летчики обрушили на головы врага около 120 бомб различных калибров, помимо этого была выявлена важная разведывательная информация, а также сбит германский истребитель.

Несмотря на противодействие зенитной артиллерии и истребителей противника, русские пилоты действовали инициативно, мужественно и профессионально.

Активно применялись ночные бомбовые удары, в т. ч. групповые. Так 23 июля 1917 г. такой групповой ночной налет состоялся во 2-м армейском авиаотряде - когда двумя самолетами (Фартри и Вуазен) военлета поручика Горяного/летнаба штабс-капитана Радченко и военлета старшего унтер-офицера Столярова/летнаба поручика Грабовского была проведена ночная бомбардировка ст. Барановичи. Экипаж Горяного/Радченко сбросил на станцию 4 25-фунтовых бомбы – от разрывов которых замечено два попадания среди фонарных огней станции (после этого на станции были потушены все огни и включен прожектор). Самолет слабо обстреливался артиллерийским огнем. Причем, во время полета двигатель самолета останавливался дважды: над Барановичским лесом (после переключения на резервный бак мотор вновь заработал) и у Грабачевского леса (последний инцидент заставил предпринять вынужденную посадку у госп. дв. Кореневщины).

Экипаж Столярова/Грабовского сбросил 2 пудовые и 2 25-фунтовые бомбы на ст. Ново-Барановичи и казармы и 2 25-фунтовые бомбы в Колпеницкий лес - в артиллерийские склады. Этот самолет также был обстрелян артиллерийским огнем в paйoнe Гиревского леса и ст. Ново-Барановичи. При пересечении линии фронта самолет обстреливался винтовочным огнем. Причем, машина плохо набирала высоту, а в paйоне ст. Ново-Барановичи двигатель работал с перебоями – в итоге, летчику пришлось повернуть назад (2 25-фунтовые бомбы были сброшены на обратном пути - в Колпеницком лесу).

24-го июля ночной налет был повторен – удар по ст. Ново-Барановичи и казармам на станции нанесли экипажи самолетов типов Фартри и Вуазен.

Экипаж военлета подпоручика Коробовского и летнаба штабс-капитана Стрижакова в районе Ново-Барановичи сбросил 2 пудовых фугасных и 4 25-фунтовых зажигательных бомбы. Было замечено попаданиe около огней станции - после чего огни погашены и луч прожектора начал искать самолет, но безуспешно. Одновременно был открыт артиллерийский огонь - шрапнелью и бризантными снарядами. Самолет шел на высоте 1050 метров. При наборе высоты, из с. Зарытово по нему началась редкая винтовочная стрельба.

Экипаж военлета поручика Шебалина и летнаба штабс-капитана Евсюкова сбросил 4 25-фунтовых бомбы - в железнодорожные казармы при ст. Ново-Барановичи. Одна бомба упала на линии железной дороги, а остальные три - на двор между строениями казарм. Станция Старо-Барановичи была не освещена. А самолет был обстрелян артиллерийским огнем и встречен прожектором врага.

Борьба в воздухе

С 1916 г. обстановка на фронте отразилась и на принципе применения всех видов авиации - теперь она сосредоточивалась на опасных направлениях или в районах прорывов. Это положило начало войне в воздухе. На Русском фронте истребительная авиация своими решительными действиями достигла отличных результатов.

В ходе этой кампании для обеспечения господства на важнейших боевых участках армиям Юго-Западного фронта придавались, объединялись и применялись массировано истребительные авиаотряды.

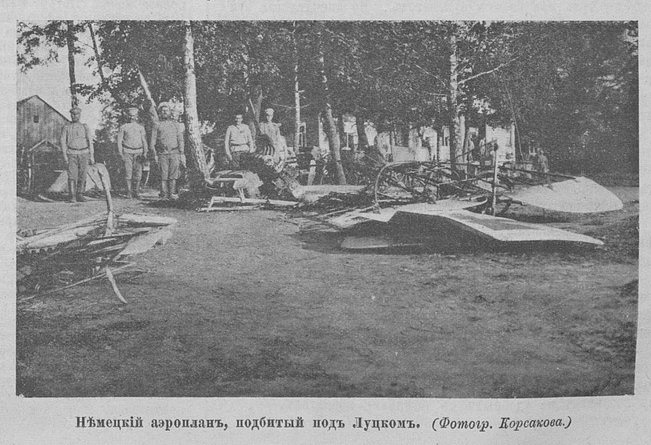

Армейские истребительные отряды, обеспечивая действия корректировщиков и разведчиков, успешно боролись с немецкими истребителями. Последние, пользуясь превосходством в скорости, как правило спасались от атак русских самолетов бегством. Стоит отметить, что борьба за господство в воздухе на австро-германском фронте, активно развернувшись весной 1916 г., обострилась летом. Германское командование, противодействуя успешному наступлению Юго-Западного фронта, перебросило на Русский фронт значительные силы авиации. Немцы стремились добиться господства в воздухе – в частности, перебросив из-под Вердена под Ковель отборные истребительные подразделения, вооруженные быстроходными новейшими истребителями. Качественное превосходство, а также подавляющее численное превосходство противника значительно усложнили обстановку для русской авиации. Но в июле - августе 1916 г. приступили к активной боевой работе 12 русских истребительных авиаотрядов. Также появилась специальная истребительная авиагруппа фронта – 1-я Боевая истребительная авиагруппа (1-я БАГ), в которую включались пилоты, имевшие опыт борьбы в воздухе. В итоге, путем массированного применения истребительной авиации на важнейшем участке фронта (под Луцком) впервые было завоевано господство в воздухе.

Война в воздухе особенно интенсивно велась в 1917 г., когда были сформированы еще 3 истребительные группы (и наиболее ожесточенные бои в воздухе происходили на Юго-Западном фронте - где были сосредоточены главные силы русской авиации).

То, что русские летчики противостояли многократно превосходящему противнику - было не исключением, а правилом. Так, во время Моонзундской операции 1917 г. германская авиагруппировка в составе 102 самолетов противостояла лишь 36 русским машинам. Ситуация усугублялась тем, что русским пилотам приходилось действовать в тяжелой не только тактической, но и организационной, а также морально-психологической обстановке развала армии. Тем не менее, они достойно противостояли более сильному врагу. Потеряв 10 самолетов (которые почти все были либо уничтожены перед приближением врага, либо захвачены немецкими десантниками), они сбили в воздушных боях 5 германских машин.

Можно вспомнить и о победах русских асов-истребителей. Как известно, ас № 1 - Казаков - имел 17 официальных и 22 неофициальных победы (тогда как француз Фонк - 75, а немец Рихтерфон – 80 побед соответственно). На 150 действующих русских истребителей приходилось 26 асов (к последним причислялись летчики-истребители, которые имели не менее 5 побед в воздухе) - которые сбили 188 вражеских аэропланов (по 7 побед на аса). В то же время у французов на 1000 - 1200 истребителей было 80 асов, сбивших около 1200 аэропланов (по 14 - 15 аэропланов на аса). Но надо принять во внимание тот факт, что русская истребительная авиация фактически работала лишь 1 год, а западная - 3 года, а также учесть плотность авиации и протяжение фронта (количество аэропланов на километр фронта на Французском фронте было больше, чем на Русском фронте в 10 раз). Если все это учесть, то преимущество – у русских истребителей (Ткачев В. М. Крылья России. Спб., 2007. С. 592.).

Проблемы и итоги

Вместе с тем, имелись и существенные проблемы. В концентрированном виде их подсвечивает доклад командира 1-го армейского авиационного отряда от 11 сентября 1916 г. (РГВИА. Ф. 493. Оп. 4. Д. 228. ЛЛ. 114 – 115 об.).

Наиболее актуальные среди них: 1) появление аэропланов, по своим аэродинамическим и боевым характеристикам не уступающим машинам противника – прежде всего относительно скорости, вооружения и потолка (так, например, предельная высота действий разведчика-Вуазена была 2500 метров при вдвое большей у германцев), 2) приведение состава авиачастей к однообразному составу в отношении материальной части, 3) превращение авиационных отрядов в универсальные части – имеющие самолеты различного назначения (для решения широкого спектра задач), 4) решение технических задач (появление специального авиационного пулемета, приборов, теплой одежды для летчиков), 5) предоставление большей самостоятельности действий авиаотрядам на фронте.

Т. о., русская военная авиация, несмотря на исключительные трудности, которые сопровождали ее жизнедеятельность с самого рождения, в течение всей Первой мировой жертвенно и с честью пронесла свое боевое знамя до последних дней участия в этой войне - облегчая тяжкий ратный труд наземных войск и способствуя их победам. Из разведывательного средства армии (начало войны) авиация превращается в полноценный род войск. Появляются различные виды авиации (разведывательная, истребительная и бомбардировочная). Хоть специальный тип самолета-штурмовика в ходе войны создан не был, для штурмовых действий использовали существующие типы самолетов. Авиация играла большую роль во время подготовки прорыва позиционной обороны, в корректировании стрельбы артиллерии, бомбила войска, штабы и базы снабжения противника - и внесла более чем весомую лепту в эффективность действий наземных войск эпохи Первой мировой войны.

Автор: Олейников Алексей Владимирович