Русская армия

Огневой молот Российской империи. Тяжелая артиллерия в Первую мировую войну. Ч. 3. Структура и ее развитие

Рассмотрев тактику развития русской тяжелой артиллерии (Огневой молот Российской империи. Тяжелая артиллерия в Первую мировую войну. Ч. 2. О тактике и целях), переходим к обзору ее структуры.

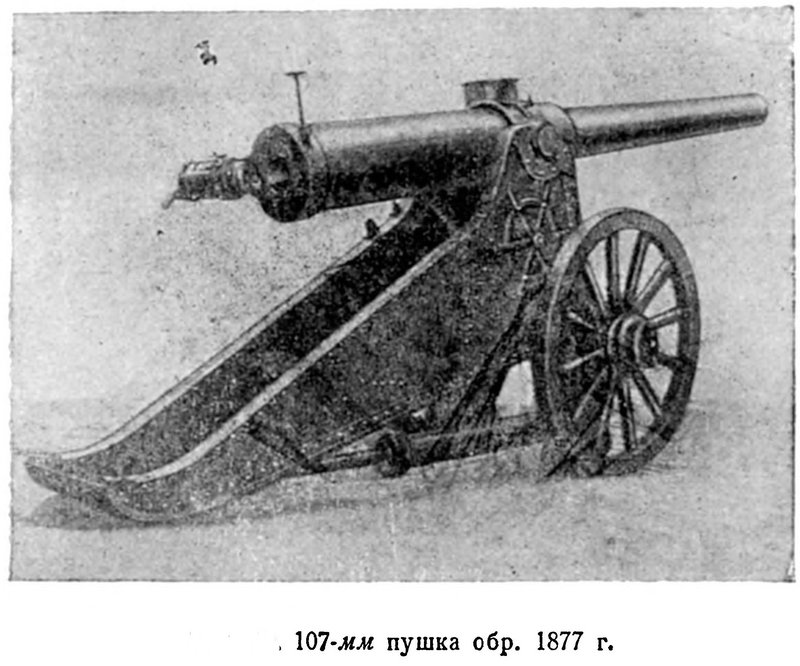

Устаревшее 42-линейное орудие. Барсуков.

Первый опыт придания русским войскам тяжелой артиллерии в запряжках относится к 1898 - 1899 гг. – он состоялся на больших маневрах войск Киевского военного округа, которым в тот период командовал генерал М. И. Драгомиров.

Киевский осадный батальон под командованием полковника А. В. Шоколи сформировал взвод 8-дюймовых легких мортир, поставленных на «жесткие» лафеты. Повозки с платформами и боеприпасами были запряжены «вольнонаемными» лошадьми – «своих» осадный батальон не имел. Этот опыт показал возможность передвижения тяжелой артиллерийской системы по проселочным дорогам и даже (на короткое расстояние) - по пахоте. Маневры закончились боевыми стрельбами с атакой укрепленных позиций. В соответствии с требованиями того времени артиллерия, проведя огневую подготовку атаки пехоты, меняла позицию, которая тогда была исключительно открытой. Но тяжелая артиллерия того времени менять позиции еще не могла.

Следующий эпизод, когда тяжелая артиллерия была придана полевым войскам, произошел в 1903 г. на Рембертовском полигоне под Варшавой. Гвардии полковник Я. Ф. Карпов (впоследствии – командир новогеоргиевской крепостной артиллерии) командовал орудиями, которые были взяты из Варшавской крепостной артиллерии (со специальными деревянными платформами), в то время как лейб-гвардии 3-я артиллерийская бригада предоставила свои запряжки. Тогда же был опробован прибор, называемый «башмаками» - он надевался на колеса для уменьшения «увязаемости» в грунт.

В Русско-Японскую войну в районах ст. Дашичао, под Ляояном и Мукденом действовал Восточно-Сибирский Осадный артиллерийский дивизион (сформирован в Киевском военном округе), которому были приданы батареи, выделенные из состава Владивостокской Крепостной артиллерии, а также и переброшенные из Варшавской крепости.

Тогда впервые русская тяжелая артиллерия практиковала стрельбу по невидимой цели.

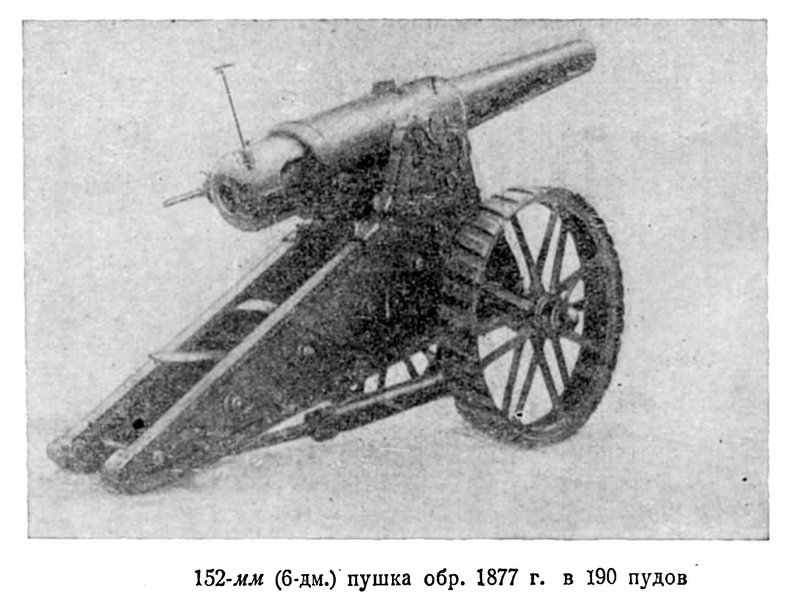

Здесь и выше. "Пудовая" тяжелая артиллерия русской армии. Барсуков.

В 1906 г. были сформированы Осадные артиллерийские дивизионы. Состав - три батареи: две 42-линейные и одна 6-дюймовая. Им были приданы служба связи и прожекторное отделение.

Как мы ранее отметили, к началу войны русская армия имела лишь 5 осадных артиллерийских дивизионов (107-мм пушки и 152-мм гаубицы). А затем, в ходе войны, их количество утроилось (в т. ч., кроме номерных, появились и 2 Сибирских), став основой для осадных артиллерийских бригад.

С началом войны командующие армиями и фронтами забросали Ставку запросами о придаче им тяжелой артиллерии. Главное Артиллерийское Управление на первых порах растерялось, а затем вспомнило о существовании крепостной артиллерии - которая могла дать орудия, пока с соответствующей задачей не справятся отечественные заводы и не прибудут орудия от союзников.

Какие крепости могли дать орудия? Береговые: Кронштадт, Свеаборг, Севастополь, Либава, Владивосток - сами вооружались и должны были поддерживать флот. Сухопутные: Новогеоргиевск, Брест-Литовск, Осовец, Ковно, Гродно – должны были стать основой оборонительной линии австро-германского фронта. На Кавказе имелись Карс, Ахалцых (укрепление), Ахалкалаки (укрепление), частично - Батум. Но эти крепости и крепостицы, при малочисленности войск на Кавказском фронте, должны были находиться в постоянной готовности, поддерживая Кавказскую армию. Привислинские же крепости - Варшава и Ивангород – несмотря на то, что находились на этапе реорганизации, сделали свое дело - дали орудия крепостной артиллерии. Варшава первой дала 12 орудий - был сформирован тяжелый дивизион, получивший наименование «Варшавский». В середине октября 1914 г. и Выборгская крепостная артиллерия прислала в Варшаву 12 орудий, из которых был сформирован «Выборгский» тяжелый дивизион. Также и Новогеоргиевск выделил 12 орудий на формирование такого же дивизиона. Новогеоргиевский тяжелый дивизион участвовал в осаде Перемышля.

Участник войны вспоминал: «Уже в 1915 г. на фронте появились тяжелые артиллерийские дивизионы, сформированные из крепостной артиллерии. Мне пришлось видеть тяжелые артиллерийские дивизионы, сформированные из Ивангородской и Брест-Литовской крепостной артиллерии. В одном из этих дивизионов я часто бывал, так как им командовал один из моих «однополчан». Часто бывая в этом тяжелом дивизионе, я с большим удовольствием отметил, что дух и настроение офицеров дивизиона весьма выгодно отличались от духа и настроения офицерской среды крепостной артиллерии в мирное время» (Полковник К. Тяжелая артиллерия в российской армии // Военная Быль – 1963 - № 64 - С. 14.).

Причем, не только офицеров, но и нижних чинов. Так, одно из писем рядового 6-й батареи тяжелого мортирного полка позиционной артиллерии от 8 февраля 1915 г. гласило: «Мы скоро выступим на передовые позиции. Полк уже разделили на две части: одна 15 февраля поедет под Перемышль рыть землянки и окопы, а другая - будет нагружаться и придет потом. Окопы наши будут в 4 верстах от Перемышля, а землянки – в 6. Германцы все стремятся взять Варшаву, но наши тоже не поддаются» (РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 703. Л. 38.).

Хотя формирование крепостных дивизионов продолжилось (формировались 4 Брест-Литовских, 2 Ивангородских тяжелых артиллерийских дивизиона и т. д.) этого, конечно, было недостаточно.

Летопись войны № 108.

Именно потребности фронта если уж не в дивизионной, то хотя бы в корпусной тяжелой артиллерии привели к созданию тяжелых (в кадрированном виде 5 таких дивизионов, повторимся, имелись к началу войны) 3-батарейных артиллерийских дивизионов. Две батареи были гаубичные (152-мм) и одна батарея пушечная (107-мм). В каждой батарее - по 4 орудия. В ходе войны количество номерных тяжелых дивизионов неуклонно возрастало. В 1915 г. был сформирован лейб-гвардии Тяжелый Артиллерийский дивизион.

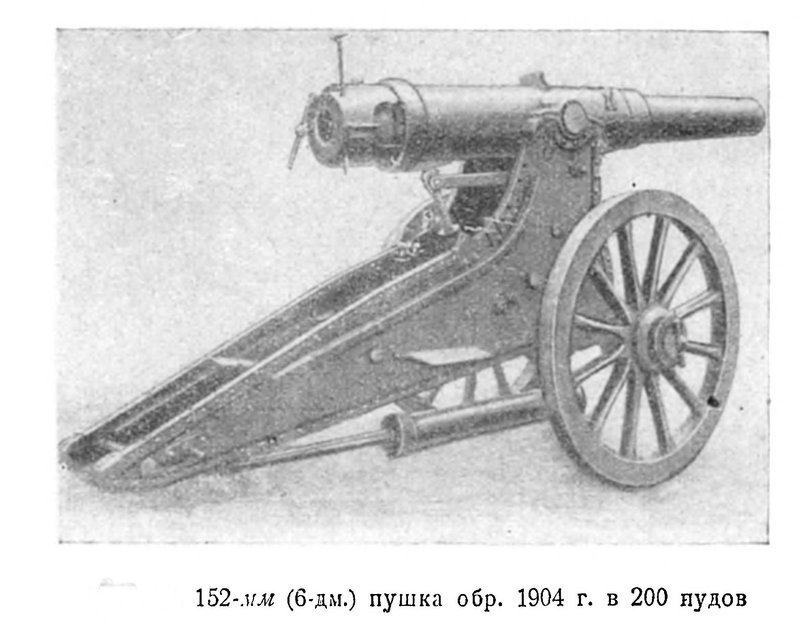

Так, переписка командира 36-го Отдельного тяжелого артиллерийского дивизиона с инспектором артиллерии корпуса содержала следующие строки: «Ввиду того, что Отдельные полевые тяжелые артиллерийские дивизионы вооружены 6-дюймовыми крепостными гаубицами и 42-линейными скорострельными пушками, содержатся по штату, Высочайше утвержденному 29 июня 1915 года с последующими изменениями, а отдельные полевые тяжелые артиллерийские дивизионы вооружены 6-дюймовыми пушками в 120 пудов и 42-линейными пушками 77 года содержатся по штату, объявленному в приказе Начальника Штаба Верховного Главнокомандующего от 1915 года № 248 с последующими изменениями, полагаю что 36-й Отдельный Тяжелый артиллерийский дивизион, как вооруженный 6-дюймовыми крепостными гаубицами и 42-линейными скорострельными пушками, должен содержатся по штату, Высочайше утвержденному 29 июня 1915 года с последующими изменениями; но во избежание начетов и недоразумений считаю необходимым возбудить ходатайство о присвоении этому дивизиону штата Высочайше утвержденного 15 года с последующими изменениями.

………………………………………………………

Иметь общий штат для всех однотипных артиллерийских дивизионов необходимо, в управлении Полевого Инспектора артиллерии по имеющимся данным, вырабатывается именно такой штат, который будет в непродолжительном времени объявлен.

Если почему-либо объявлениe нового штата будет отложено, поддерживаю ходатайство о присвоении 36-му Отдельному полевому тяжелому артиллерийскому дивизиону штата, Высочайше утвержденного 29 июня 1915 года со всеми последующими изменениями.

…………………………………………………………

В непродолжительном времени предложено объявить новый штат отдельного полевого тяжелого артиллерийского дивизиона, на вооружении которого состоят 6-дюймовые гаубицы и 42-линейные скорострельные пушки. Одновременно с прочими отдельными полевыми тяжелыми артиллерийскими дивизионами, имеющими на вооружении ту же материальную часть, будет присвоен этот штат и 36-му дивизиону.

В настоящее время 36-й дивизион содержится по тому штату, по которому он сформирован, так как приказом начальника Штаба Верховного Главнокомандующего 1916 года № 1394 изменено только его наименованиe» (РГВИА. Ф. 2031. Оп. 2. Д. 209. ЛЛ. 436 – 438об.).

42-линейная пушка. Нива.

Тяжелые дивизионы стали основой для последующего формирования тяжелых полевых артиллерийских бригад (3-дивизионного состава). В годы войны существовало 17 тяжелых артиллерийских бригад (15 номерных, Осовецкая и 1-я Сибирская) – и в 1916 – 1917 гг. они были упразднены с выводом входивших в них дивизионов с наименованием последних «отдельные полевые тяжелые артиллерийские дивизионы». Значительное количество более мобильных и лучше управляемых дивизионов позволяло насытить войска Действующей армии необходимым объемом организационных единиц тяжелой артиллерии.

Первые из сформированных тяжелых дивизионов работали на реках Бзуре и Равке осенью-зимой 1914 г. Их появление на фронте вызвало в войсках большую радость. Артиллеристы с честью выдержали первое испытание. Очевидец вспоминал: «молодой штабс-капитан Борис Ключарев, Варшавского дивизиона, привез ночью одно 42-х линейное орудие к пехотным окопам, а когда чуть рассвело - открыл огонь по немецким пулеметным гнездам (на Бзуре), поражавшим наши позиции. Гнезда были полностью уничтожены. Конечно, немцы потом тоже ответили. Но это орудие не было повреждено и на следующую ночь он его вывез невредимым» (Чижов П. Н. Значение и развитие Тяжелой артиллерии в Российской Императорской Армии // Военная Быль – 1963 - № 58 - С. 39.).

Офицер Кавказской гренадерской дивизии К. Попов писал о дне 22-го ноября, что «наша артиллерия, подкрепленная неизвестно чьей тяжелой артиллерией, разбивала все попытки немцев высунуть голову. Артиллерийский огонь был так силен и удачен, что немцы покинули свои окопы и бежали» (Попов К. Воспоминания кавказского гренадера 1914-1920. М., 2007. С. 47.).

Картины войны. М., 1917.

Опыт формирования тяжелых дивизионов и большое значение факта их появления на фронте указало Главному Артиллерийскому Управлению на необходимость придать этим формированиям стройную систему. И в 1915 г. в Царском Селе была учреждена Запасная Тяжелая Артиллерийская бригада – ее возглавил академик-артиллерист Н. И. Фонштейн. Работа этой бригады под умелым руководством Н. И. Фонштейна дала русской армии организационно стройную и многочисленную тяжелую артиллерию.

Тем не менее, до начала 1917 года, русская тяжелая артиллерия, будучи непропорционально малочисленной количественно, в недостаточной степени влияла на ход боевых действий. К тому же организационно она не была связана с полевыми частями. Даже в составе целых дивизионов она придавалась армейским корпусам лишь эпизодически - в районах предполагавшихся крупных операций. Обычно же тяжелые дивизионы дробились по-батарейно - и в таком виде гастролировали по корпусам и армиям.

Например, активно действовавший в период Брусиловского прорыва 1916 г. 17-й армейский корпус, находясь в непрерывных боях с 22-го мая до середины сентября 1916 г., в первый раз «встретился» с Брест-Литовским тяжелым артиллерийским дивизионом в районе городов Броды - Радзивиллов. Здесь дивизион поддерживал корпус в течение 2-недельной операции по овладению г. Броды. Все остальное время корпус имел лишь легкую артиллерию. Этими ресурсами он совершил прорыв укрепленных позиций противника районе г. Кременца, а также наступал до г. Броды. Таким образом, с 22-го мая и до середины июля ударный корпус действовал без поддержки тяжелой артиллерии.

152-мм осадная пушка обр. 1877 г. весом 190 пудов. Каталог материальной части.

Но удельный вес русской тяжелой полевой артиллерии к 1917 г., как мы отметили выше, заметно вырос. И именно Летнее наступление этого года стало вершиной применения русской тяжелой артиллерии.

В тяжелой артиллерии (как и в полевой) батарея - огневая единица, способная вести самостоятельную стрельбу, а дивизион - тактическая единица, способная к самостоятельному решению боевых задач. Организация русской полевой тяжелой артиллерии свелась к созданию полевого тяжелого артиллерийского дивизиона трехбатарейного состава (как неоднократно отмечалось, 2 батареи - гаубичные (6-дюймового калибра) и 1 батарея - пушечная (42-линейные пушки); в каждой батарее - по 4 орудия).

Организация второго вида тяжелой артиллерии – позиционной - вылилась в создание отдельных дивизионов большой мощности (ТАОН) и отдельных батарей для артсистем очень крупных калибров. В целом, организация тяжелой артиллерии большой мощности (крупнокалиберной, позиционной) была основана на применении этих орудий в количестве по 2 (максимум - 3) ствола на батарею (в целях мобильности). Боевой опыт подтвердил необходимость сводить тяжелые орудия большой мощности в батареи – хотя бы даже для того, чтобы заменить вышедшее из строя орудие.

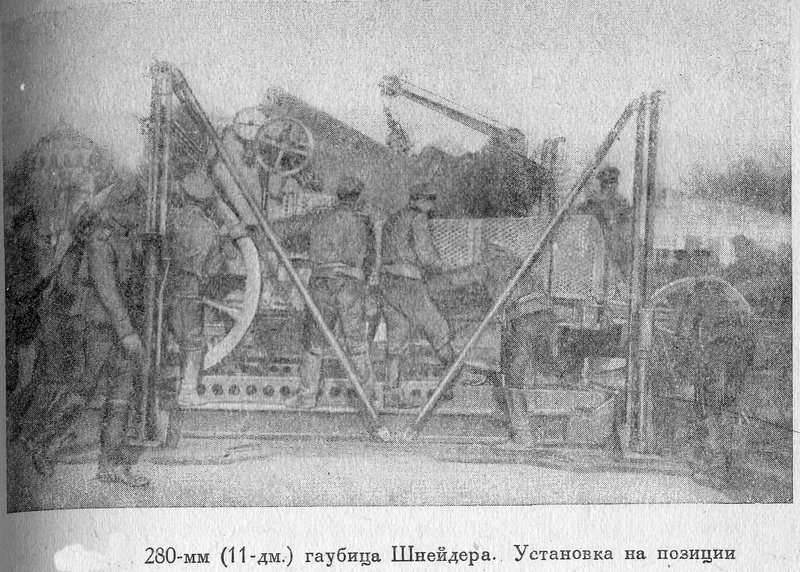

280-мм гаубица (мортира) Шнейдера на службе в русской армии.

Тенденцией стало и то, что подвижные тяжелые орудия сводились в отдельные литерные тяжелые дивизионы большой мощности, придаваемые армиям в ударных целях (в соответствии с количеством дивизий), тогда как из остальных тяжелых орудий формировались отдельные тяжелые батареи (позиционные), переданные в распоряжение фронтов в соответствии с поставленными задачами.

Продолжение следует

Статьи из этой серии

Огневой молот Российской империи. Тяжелая артиллерия в Первую мировую войну. Ч. 2. О тактике и целях

Автор: Олейников Алексей Владимирович