1916

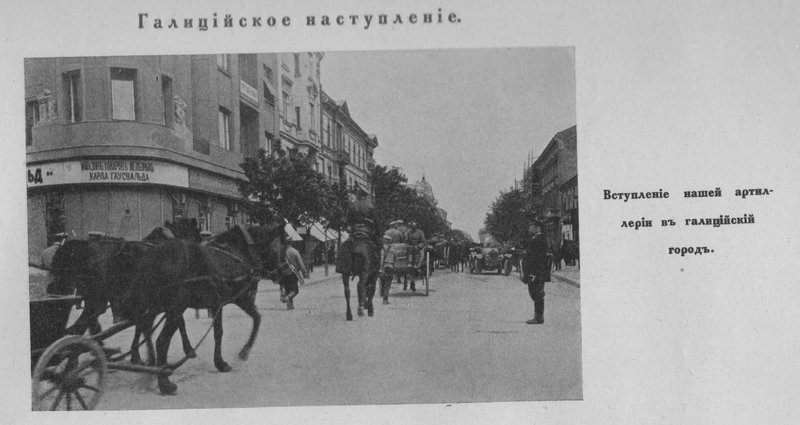

Битва за Волынь в июле 1916 г.: 11-я армия против германских и австрийских войск в сражении у Берестечко

Берестечко – историческое место, памятное по событиям XVII века. А в Первую мировую войну - это местечко на Волыни, у которого 7 - 8 июля 1916 г. состоялось сражение между 11-й армией русского Юго-Западного фронта и армейской группой генерала кавалерии Г. фон дер Марвица при поддержке частей 1-й австро-венгерской армии генерал-полковника П. Пухалло фон Брлога (группа армий генерала пехоты А. фон Линзингена) в ходе Наступления Юго-Западного фронта 1916 года.

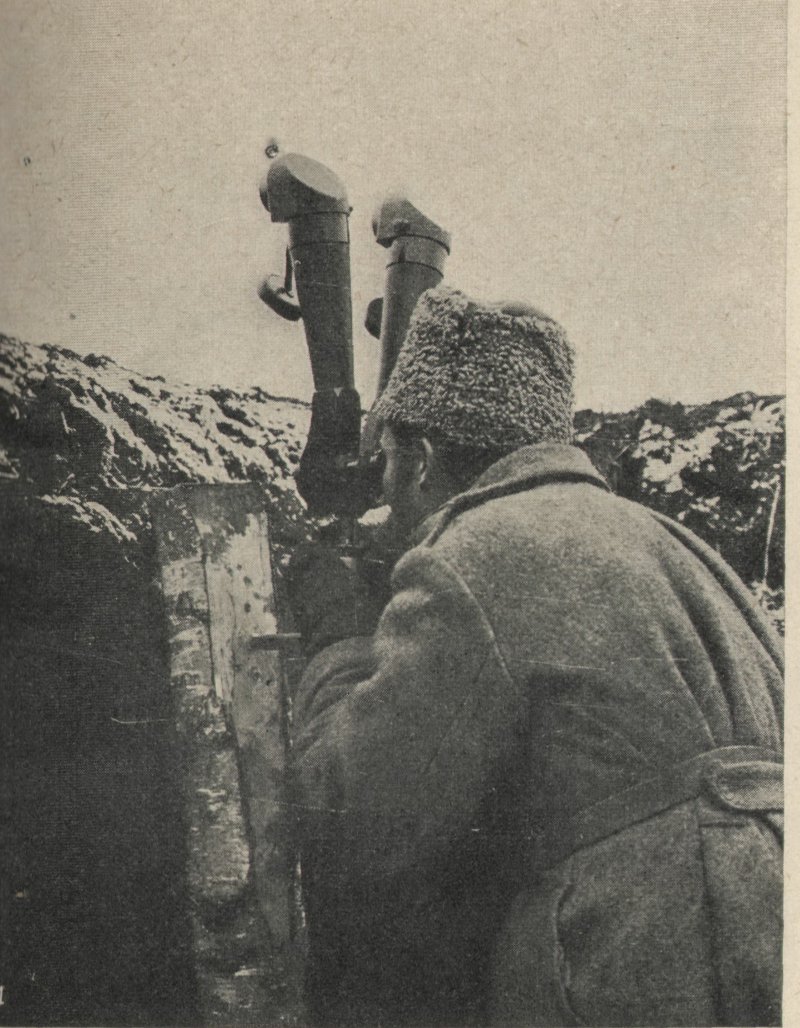

Русские пулеметчики в бою, 1916. Нива. 1916. № 46.

Об историографии вопроса

Прежде чем рассматривать эти важные и показательные события, вначале бросим взгляд на историографию вопроса.

Так, важное значение имеют обзорные работы относительно хода боевых действий на Русском фронте Первой мировой войны. Среди них особое место занимают Стратегический очерк и иные аналогичные издания (Стратегический очерк войны 1914—1918 гг. Ч. 5. Период с октября 1915 по сентябрь 1916 г. Позиционная война и прорыв австрийцев Юго-Западным фронтом / сост. В.Н. Клембовский. М., 1920.; Стратегический очерк войны 1914—1918 гг. Ч. 6. Период от прорыва Юго-Западного фронта в мае 1916 г. до конца года / сост. А.М. Зайончковский. М.: Высший военный редакционный совет, 1923.; Зайончковский А.М. Мировая война. Общий стратегический очерк. М.: Воениздат, 1924.; Ветошников Л. В. Брусиловский прорыв. Оперативно-стратегический очерк. - М.: Воениздат, 1940.), в которых дана общая оперативно-стратегическая панорама боевых событий, на основе широкого круга источников характеризуются кампании и происходившие в их рамках боевые операции – в том числе нас интересующая.

Первостепенное значение традиционно имеет источниковая база: как документальные (РГВИА. Ф. 5265. Оп. 1. Д. 23; Летопись войны. 1914-15-16 гг. № 100; Из боевого прошлого русской армии. Документы и материалы о подвигах русских солдат и офицеров / под ред. Н. М. Коробкова. – М.: Военное издательство Минобороны СССР, 1947; Брусиловський прорив на Волинi. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2006.), так и мемуарные источники (Брусилов А. А. Мои воспоминания. - М.: Воениздат, 1983.). Среди документов особое значение имеют не только документы, извлеченные из фондов РГВИА, но и опубликованные документальные материалы – в том числе противника русской армии (Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914 -1918. Band. 4. - Wien, 1933; Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вand 11. Herbst 1916 und Winter 1916/17. - Berlin, 1938.). Большой интерес представляют боевые расписания (Боевое расписание австро-венгерской армии по данным к 6 августа 1916 г. с дополнениями и поправками к 18 августа. Издание 4., сост. по данным Разведывательного Отделения Штаба Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. - Типография Штаба Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта, 1916.).

Для исследователей также интересны материалы, касающиеся истории частей и соединений русской армии и ее противника - участниц операции (Гильчевский К. Л. Боевые действия второочередных частей в мировую войну. - М.: Госиздат, 1928.; Надежный Д. Бои 10 пехотной дивизии под Луцком в июле 1916 года. - М.: Издание Военной типографии управления делами НКВМ РВС СССР, 1926; Histories of Two Hundred and Fifty-One Divisions of the German Army which Participated in the War (1914-1918). – Washington, 1920.). Особо стоит выделить работу К. Л. Гильчевского – в которой он анализирует не только боевой путь соединения, начальником которого он являлся, но и рассматривает важные вехи превращения дивизии в фронтовую элиту русской армии.

Указанные материалы помогают воссоздать действия русской 11-й армии в ходе сражения у Берестечка, увидеть его ход и специфику.

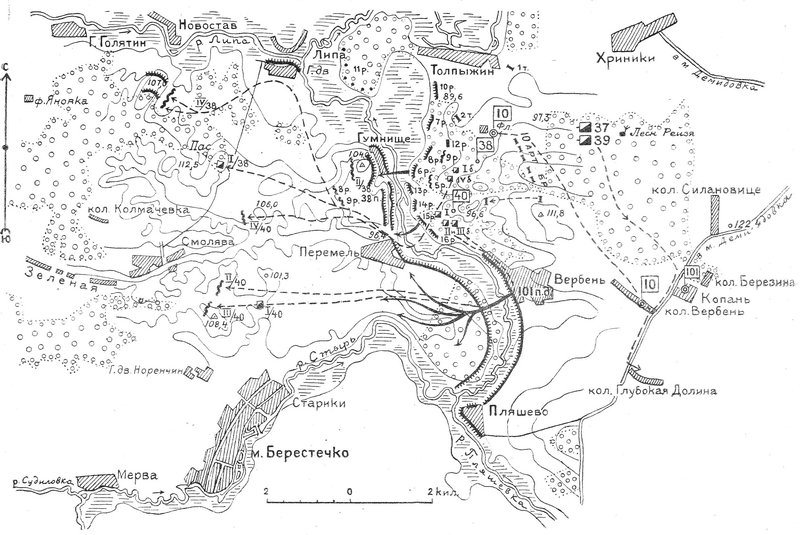

Бой 10-й пехотной дивизии 07. 07. 1916 г. Надежный Д. Бои 10 пехотной дивизии под Луцком в июле 1916 года. - М.: Издание Военной типографии управления делами НКВМ РВС СССР, 1926.

В преддверии сражения: расстановка сил и подготовка

Итак, Третий этап стратегического Наступления русской армии 1916 года начался после директивы Ставки от 26-го июня, изменившей задачи фронтам. Теперь нанесение главного удара вменялось в обязанность Юго-Западному фронту и указывалось его новое направление – Ковельское, с перспективой дальнейшего наступления на Брест - Пружаны. Общее наступление армий фронта было назначено на 15-е июля, но данный срок не распространялся на 11-ю армию. Главной задачей, стоявшей перед 11-й армией, было овладеть г. Броды.

3 - 4 июля 11-я армия (командующий – генерал от кавалерии В. В. Сахаров) выиграла операцию на Стыри (захватив до 13 тыс. пленных и 30 орудий), а 7 – 8 июля провела сражение под Берестечком.

В. В. Сахаров и его штаб. Нива. 1916. № 32.

В ходе сражения войска группы Марвица (австрийские 46-я ландверная, 7-я и 48-я пехотные, германские 22-я пехотная и 43-я резервная дивизии) и Пухалло (части австрийского 18-го армейского корпуса фельдмаршал-лейтенанта Цыбульки) противостояли группировке русской 11-й армии в составе: 5-го, 8-го и 32-го армейских и 5-го Сибирского армейского корпусов.

Генерал кавалерии Г. фон дер Марвиц.

Генерал-полковник барон Пухалло фон Брлог.

Ударная группировка 11-й армии включала в свой состав 2 группы – южную и северную.

Костяк южной группы - соединения 32-го армейского корпуса. Он должен был нанести главный удар в ходе операции.

Корпус занимал позиции на фронте с. с. Липа - Пляшево - Безодня. Дивизии корпуса располагались: 101-я пехотная - по правому берегу р. Стырь от с. Липа до устья р. Пляшевка, 105-я пехотная - к югу до с. Безодня, 7-я кавалерийская - в резерве корпуса в районе мест. Демидовка.

4-го июля корпус должен был форсировать р. Стырь на участке от устья р. Липа до устья р. Пляшевка с тем, чтобы содействовать правофланговым корпусам армии в окружении главных сил армейской группы Марвица. Но противник в ночь с 3-го на 4-е июля отступил.

Вследствие недостаточности сил корпуса (две дивизии были растянуты на фронте около 25 км), а также с учетом изменившейся группировки противника, назрела необходимость осуществить перегруппировку.

Корпусу были приданы 10-я (из состава 5-го армейского корпуса), 126-я (из состава 45-го армейского корпуса) пехотные дивизии, 1-й Брест-Литовский тяжелый артиллерийский дивизион и 16-й понтонный батальон.

Задача корпуса с приданными частями - отбросить противника за линию Голятин - Горный, колония Зеленая, Мерва, Берестечко, Пески, Мытница, Корсув, Безодня.

10-я пехотная дивизия с приданными ей двумя батареями 1-го Брест-Литовского тяжелого дивизиона и 16-м понтонным батальоном должна была 5-го июля сменить части 101-й пехотной дивизии на участке с. с. Липа - Перемель и, форсировав р. Стырь, наступать на фронт с. с. Новостав, Смолява.

101-я пехотная дивизии, заняв участок от с. Перемель до устья р. Пляшевка и форсировав р. Стырь, должна наступать на фронте с. с. Смолява, Мерва.

105-я пехотная дивизия, передав свой боевой участок (с. Редьков - с. Безодня) 126-й пехотной дивизии, и заняв позиции от устья Пляшевка до с. Редьков, должна наступать с фронта с. с. Редьков, Остров, захватить переправу у м. Берестечко и выдвинуться на линию с. с. Мерва, Гржималовка.

126-я пехотная дивизия, взаимодействуя со 105-й пехотной дивизией, должна была продвинуться на линию с. с. Гржималовка, Корсув.

7-й кавалерийской дивизии к вечеру 5-го июля надлежало сосредоточиться в районе Полевая - Борятин.

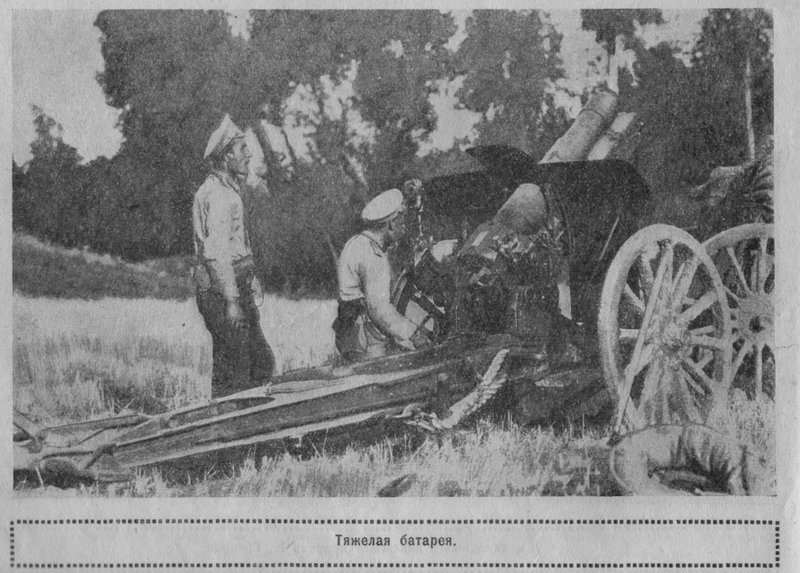

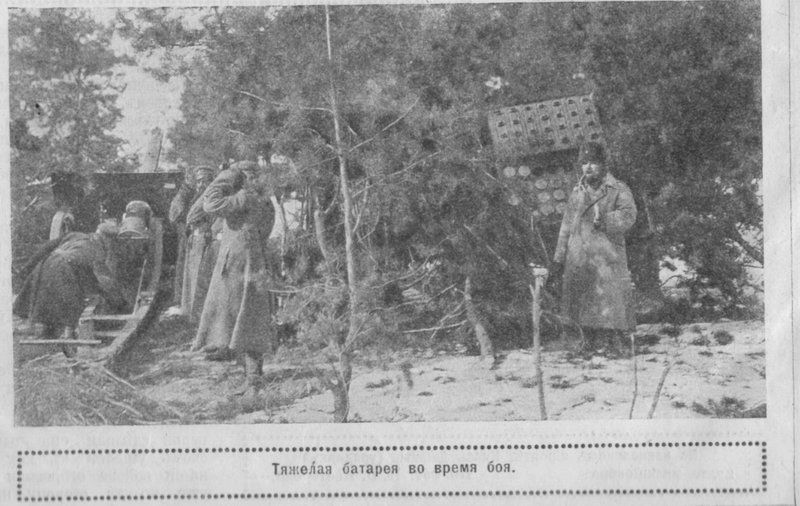

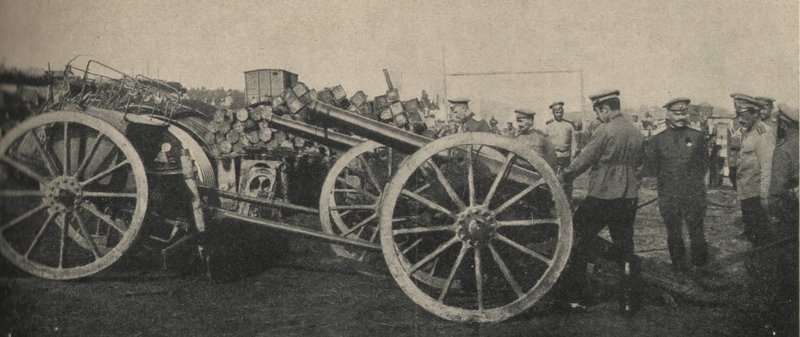

Артиллеристы тяжелого дивизиона.

Приказ по 10-й пехотной дивизии от 6 июля 1916 г. указывал: «46 австрийская дивизия еще держится на западном берегу р. Стыри. Правее нас переправляется через р. Липу 7 пехотная дивизия, левее переправу будет совершать на участке в районе Вербень - 101 пехотная дивизия. Дивизии, устроив переправы на р. Стырь в районе Гумнище-Перемель, перейти через реку и, овладев позицией противника, наступать на линию - Новостав-Смолява (включительно)…. Начало артиллерийской подготовки атаки с утра 7 июля. Атака в 13 час.» (Надежный Д. Бои 10 пехотной дивизии под Луцком в июле 1916 года. - М.: Издание Военной типографии управления делами НКВМ РВС СССР, 1926. С. 62 – 63.).

Боевой участок дивизии (начальник участка – командир бригады генерал-майор С. З. Потапов) занимали 8 батальонов (38-й Тобольский и 40-й Колыванский пехотные полки), 2 роты саперов, рота понтонного батальона и 32 орудия (10-я артиллерийская бригада). Для огневой поддержки атаки был создан артиллерийский участок (2 батареи тяжелого дивизиона – 8 гаубиц у дер. Толпыжин), в резерве – бригада пехоты (37-й Екатеринбургский и 39-й Томский пехотные полки).

Мототачанка 39-го пехотного Томского полка. Фото из полкового альбома.

Как и наступление на р. Стырь, удар у Берестечка представлял собой комбинированную атаку с севера и с востока, но более значительными силами. Ошибкой русского командования было то, эшелон развития успеха состоял из конницы, в то время как ее применение вследствие специфики местности (болотистые долины рек и лесные массивы) было крайне ограничено.

Картины войны. М., 1917.

Операции предшествовала тщательная инженерная разведка и подготовка. Легкие батареи успели пристрелять цели, но батареи тяжелого дивизиона, прибывшие перед самой операцией, пристреляться не успели. Приказ по 10-й пехотной дивизии № 178 определял необходимость ночью перебросить на левый берег р. Стырь авангардные части пехоты – они должны были обеспечить наведение мостов и содействовать форсированию водной преграды главными силами дивизии. Причем для руководства действиями таких частей был назначен штаб-офицер 38-го пехотного Тобольского полка, а общее руководство артиллерийской группой прорыва сосредоточено в руках командира артиллерийской бригады.

Но когда начались работы по наведению мостов, лунный свет выдал противнику русские приготовления. Австрийцы сильным артиллерийским и пулеметным огнем воспрепятствовали работе – в итоге уже почти законченные два поплавковых моста были разбиты, а при попытке навести понтонный мост было пробито 8 полупонтонов и дальнейшие работы приостановлены.

Частям дивизии 7-го июля пришлось форсировать реку с ходу. Артиллерийская подготовка была проведена качественно. Как зафиксировал одни из ее итогов документ: «Около 13 часов по дороге из с. Гумнище в м. Берестечко в беспорядке мчались артиллерийские запряжки и разные повозки противника».

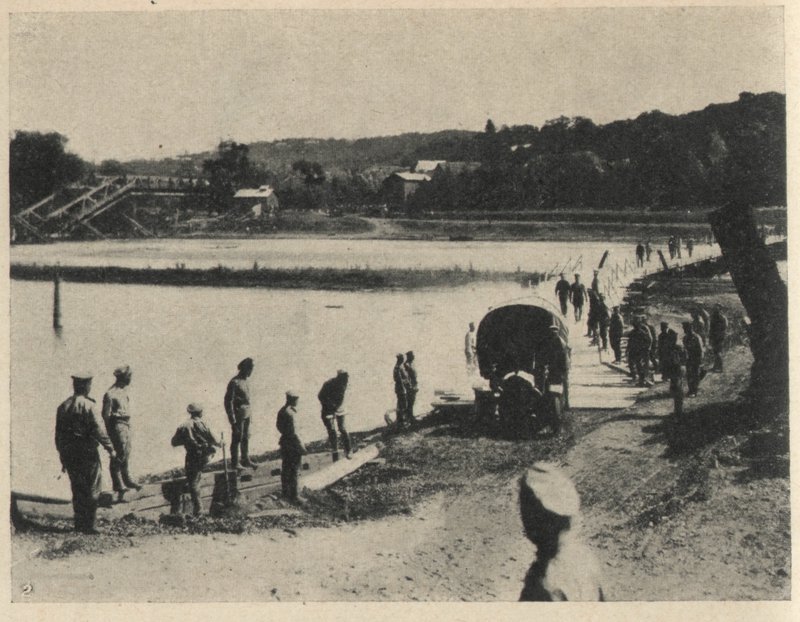

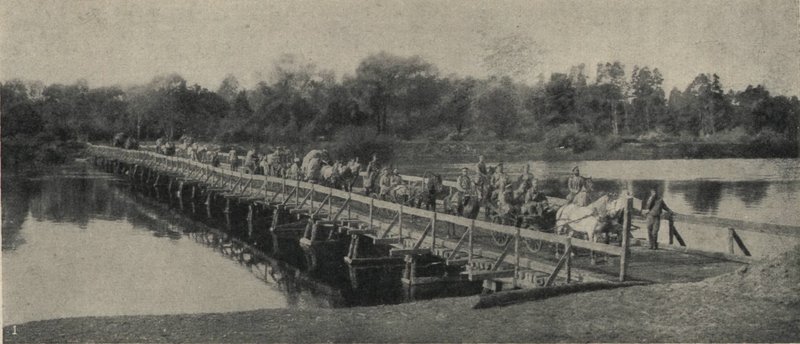

Испытание понтонного моста. Там же.

«Даешь Волынь»

Началось наступление.

Около 14 часов австрийцы под натиском частей 101-й пехотной дивизии начали оставлять позиции между с. с. Вербень и Пляшево. Начальник 10-й пехотной дивизии, для содействия успеху соседей, приказал 40-му пехотному Колыванскому полку немедленно форсировать реку и занять с. Перемель. В это время части 101-й пехотной дивизии, форсировав реку, наступали в направлении на госп. дв. Норенчин.

В преддверии наступления. Картины войны. М., 1917.

Битва за переправы на Стыри.

Несмотря на прорыв фронта в районе с. с. Вербень и Пляшево, австрийцы упорно держались на участке у с. Перемель и севернее. 40-му пехотному Колыванскому полку пришлось совершать переправу под фланговым огнем противника (с командующего берега р. Стырь между с. с. Перемель и Гумнище). Авангардная рота четвертого батальона, встреченная сильным фланговым и фронтальным огнем противника, залегла у переправы, но следующая рота, набрасывая заранее заготовленные специальные плетни на разрушенные части моста, переправилась через реку и ворвалась в Перемель. Сильный заградительный огонь австрийской артиллерии препятствовал дальнейшей переправе, однако и остальные роты 4-го батальона вошли в с. Перемель. Другие батальоны полка переправились у с. Вербень.

Вследствие проблематичности переправы через р. Стырь на участке 10-й пехотной дивизии, командир корпуса приказал: реку Стырь форсировать на участке 101-й пехотной дивизии; 2) из резерва 10-й пехотной дивизии выделить один полк (39-й пехотный Томский) в корпусной резерв; 3) 38-му пехотному Тобольскому и 40-му пехотному Колыванскому полкам с дивизионом 10-й артиллерийской бригады (под командованием начальника 10-й пехотной дивизии генерал-майора Д. Н. Надежного) оборонять правый боевой участок от северо-западной окраины дер. Толпыжин до дер. Вербень.

В случае успешной переправы 101-й пехотной дивизии через Стырь, ударная группа 10-й пехотной дивизии должна была переправиться и наступать на фронт Новостав-Смолява, огнем поддерживая 101-ю пехотную дивизию. 37-й пехотный Екатеринбургский полк поступал в резерв корпусного командира. Дивизион 10-й артиллерийской бригады должен вести огонь по окопам противника от юго-восточной окраины д. Перемель до западной опушки леса у c. Вербень. Две гаубичные батареи также должны были обстреливать лес у с. Вербень. Т. о., дивизион 10-й артбригады и 2 гаубичные батареи – огневой кулак участка.

Великая война в образах и картинах. Вып. 12.

Наступление 10-й пехотной дивизии продолжалось - 38-й пехотный Тобольский полк действовал у Перемель и у с. Гумнище. 4-й батальон 40-го пехотного Колыванского полка ворвался в восточную часть с. Перемель, содействуя атаке 401-го пехотного Карачевского полка 101-й пехотной дивизии. Атакуя Перемель с юго-востока, 401 пехотный полк внезапной атакой с тыла захватил в плен 16-й ландверный полк 46-й ландверной пехотной дивизии, занимавший позицию на берегу реки восточнее этого селения.

4-й батальон 40-го пехотного Колыванского полка, выйдя из с. Перемель, был встречен контратакой противника. Опрокинув австрийцев, к 21 часу батальон выдвинулся на высоту 106. Остальные батальоны полка, переправившись через Стырь у с. Вербень, наступали на с. Смолява. К 23 часам они выдвинулись к высотам 101,3 и 108,4.

К утру 8-го июля полк находился на линии с. с. Смолява, госп. дв. Норенчин и Старики. Во время наступления 40-го пехотного Колыванского полка 7-го июля трофеями части стали 8 офицеров и 343 нижних чина. Наибольшие потери понес 4-й батальон - в ходе переправы у с. Перемель.

Русские пехотинцы, 1916. Из походного альбома Л. Сологуба. Нива. 1916 г. № 41.

Активно действовали как остальные полки 10-й пехотной дивизии, так и артиллеристы.

Так, дивизион 10-й артиллерийской бригады поддерживал действия 40-го пехотного Колыванского полка при переправе последнего через Стырь у с. Перемель - две батареи выдвинулись к высоте 98,6. Второй дивизион вел огонь по позициям противника в районе Гумнище и высоты 104.

Вследствие того, что австрийцы после потери с. Перемель ослабили свой огонь, части 2-го батальона 38-го пехотного Тобольского полка около 18 часов переправились через р. Стырь и выбили противника из окопов у Гумнище, а около 20 часов овладели высотой 104.

Закрепившись на этой высоте, командир 2-го батальона, выдвинул 8-ю и 9-ю роты на высоту к юго-востоку. Во время этой атаки 2-м батальоном было взято 7 офицеров и 280 солдат, 1 пулемет и 1 бомбомет 46-й ландверной пехотной дивизии (Там же. С. 43.).

После захвата с. Гумнище был наведен понтонный мост, по которому сразу же переправились две батареи.

На мосту. Картины войны.

1-й и 4-й батальоны 38-го пехотного Тобольского полка около 19 часов, после переправы через Стырь, были выдвинуты – 4-й батальон вдоль р. Липы для содействия переправе частей 7-й пехотной дивизии и 1-й батальон на высоту 112,5 для взаимодействия с колыванцами. 2-й и 3-й батальоны полка остались у с. Гумнище в общем резерве.

Около 21 часа 4-й батальон, выслав разведку в направлении на госп. дв. Липа, выдвинулся к этому пункту. Противник отступил, и батальон начал продвижение к высоте 107 (напротив с. Новостав). Высоту занимал окопавшийся противник.

Во втором часу ночи 8-го июля батальон атаковал австрийцев с фланга и тыла и, после короткой схватки, захватил в плен 5 офицеров, 213 нижних чинов и пулемет 31-го ландверного полка. Батальон наладил связь с переправившимися через р. Липу у с. Новостав 10-й и 11-й ротами 28-го пехотного Полоцкого полка (7-я пехотная дивизия).

Австрийцы, попытавшиеся задержаться на опушке рощи к югу от высоты 107, были сбиты атакой тобольцев и 10-й роты Полоцкого пехотного полка.

4-й батальон 38-го пехотного Тобольского полка остановился в роще на высоте 107, а 1-й батальон в первом часу ночи 8-го июля дошел до рощи севернее с. Смолява.

На рассвете 8-го июля батальоны 40-го пехотного Колыванского полка перешли в наступление и, преследуя противника, выдвинулись к колонии Зеленая, пленив 8 офицеров и 218 солдат противника и захватив в с. Смолява 4 брошенных австрийцами орудия.

Приказ начальника 10-й пехотной дивизии 8-го июля гласил: «Вчера вверенная мне дивизия прорвала фронт неприятельской укрепленной позиции по левому берегу р. Стырь на участке с. Вербень, Пляшево, после чего неприятель перед фронтом боевого участка корпуса отброшен нами к линии Смолява, г. дв. Норенчин, д. Старики.

Сегодня, 8 июля, мне приказано продолжать теснить противника, стремясь занять фронт Зборышев, Озерки, Дзиковины, Мерва.

Правее 7 пехотная дивизия форсирует Липу на участке Новостав, Липа.

Левее 105 пехотная дивизия продолжает выполнение данной ей задачи, имея конечной целью достигнуть линии Мерва исключительно, Гржималовка.

Приказываю: 1) 10 пехотной дивизии (без 39 полка) с 10 артиллерийской бригадой - наступать в полосе: Новостав, Зборышев и Смолява (вкл.), Дзиковины (искл.). 2) Вверенной мне дивизии наступать в полосе: Смолява (искл.), Дзиковины (вкл.) и м. Берестечко, Мерва».

Т. к. от д. Старики в направлении на Остров было обнаружено наступление неприятельской пехоты, то, с целью оказать поддержку 105-й пехотной дивизии, 37-й пехотный Екатеринбургский полк временно остался в подчинении 101-й пехотной дивизии.

Утром 8-го июля к с. Смолява подошла сводная кавалерийская дивизия, авангард которой еще накануне вечером переправился через р. Стырь у с. Гумнище. Вследствие «наступления темноты» конница не стала преследовать противника.

Во 2-м часу 8-го июля через р. Липу у с. Липа переправился 27-й пехотный Витебский полк, а у с. Новостав - 28-й пехотный Полоцкий и 26-й пехотный Могилевский полки, захватившие около 600 человек пленных и 3 пулемета. Подразделения полков к утру 8-го июля сосредоточились в районе фольв. Яновка и кол. Колмачевка.

37-й пехотный Екатеринбургский полк, действовавший в составе 101-й пехотной дивизии, в 10 часов 8-го июля достиг госп. дв. Норенчин.

У проволочных заграждений, 1916 г. Из походного альбома Л. Сологуба. Нива. 1916. № 41.

На этом этапе операции 10-й и 101-й пехотным дивизиям поставлена задача - продолжать теснить противника, стремясь занять фронт Зборышев, Озерки, Дзиковины, Мерва. 10-я пехотная дивизия (без 37-го пехотного Екатеринбургского и 39-го пехотного Томского полков) должна наступать в полосе Новостав, Зборышев и Смолява, Дзиковины, а 101-я пехотная дивизия - левее ее вдоль р. Судиловка.

Командование 10-й пехотной дивизии решило, до подхода частей 101-й пехотной дивизии, атаковать противника, закрепившегося в районе с. Дзиковины, Буркачи, и прочно занять с. Мерва. Выполнение этой задачи было возложено на 40-й пехотный Колыванский полк с приданным дивизионом 10-й артиллерийской бригады. 38-й пехотный Тобольский полк должен был сосредоточиться в лесу к югу от кол. Зеленая.

Колыванцы, со 2-го июля находившиеся в непрерывных боях и не спавшие 6 ночей, смогли лишь выйти на рубеж с. с. Дзиковины, Мерва.

Вечером 8-го июля дивизия получила приказ: перейти 9-го июля на северный берег р. Липа для занятия позиции от госп. дв. Ощев до с. Красов

Потери частей 10-й пехотной дивизии в ходе сражения у Берестечко: 37-й Екатеринбургский пехотный полк – 24 нижних чина, 38-й Тобольский пехотный полк – 2 офицера и 102 нижних чина, 40-й Колыванский пехотный полк – 4 офицера и 411 нижних чинов.

Трофеи дивизии – 32 офицера, 1054 нижних чина, 2 пулемета, 2 бомбомета, 4 орудия (Там же. С. 47.). Материалы Кригсархива отметили: «во 2-й половине дня (7-го июля – А. О.) под давлением русской 10-й пехотной дивизии части 92-й ландверной бригады (46-й ландверной пехотной дивизии – А. О.) у Липы были вынуждены сдаваться» (Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914 -1918. Bd. 4. - Wien, 1933. S. 635.).

Вчерашние ополченцы в бою

Главный удар в операции у Берестечко наносила 101-я пехотная дивизия.

Начальник дивизии генерал-майор К. Л. Гильчевский вспоминал: «6 июля я еще раз обошел южную часть окопов укрепленной позиции 101-й дивизии и на месте решил форсировать Стырь там, где она образовала входящую дугу, а именно от д. Вербень до д. Пляшево. Во входящей дуге, на левом ее берегу, была большая роща, которая закрывала находившуюся к западу от нее высоту, откуда противник мог бы обстреливать место переправы. Переправа против рощи была бы закрыта от огня как с указанной высоты, так и из окопов к северу от д. Вербень. Кроме того, подступы к Стыри в этом районе были более скрыты, чем на правом фланге нового участка 101-й дивизии. Затем окопы противника на опушке рощи были расположены близко от реки, вследствие чего, после переправы, штурмовым группам пришлось бы пробежать короткое расстояние. Высокий берег Стыри и заросли скрывали от австрийских окопов непосредственную наводку мостов» (Гильчевский К. Л. Боевые действия второочередных частей в мировую войну. - М.: Госиздат, 1928. С. 114.).

Для организации форсирования переправы через р. Стырь и атаки укрепленной позиции австрийцев, вечером 6-го июля командованием дивизии был отдан следующий боевой приказ:

1) 403-му пехотному Вольскому полку с дивизионом 101-й артиллерийской бригады и конной батареей сводной кавалерийской дивизии, имея в резерве 401-й пехотный Карачевский полк, переправившись через Стырь у д. Вербень, атаковать позицию противника у дер. Вербень; 2) 404-му пехотному Камышинскому полку с дивизионом 101-й артиллерийской бригады (имея в резерве 402-й пехотный Усть-Медведицкий полк), переправившись через р. Стырь между д. д. Вербень и Пляшево, овладеть рощей; 3) 37-му пехотному Екатеринбургскому полку (придан от 10-й пехотной дивизии) - находиться в общем резерве 101-й пехотной дивизии, за участком 404-го пехотного полка; 4) двум гаубичным батареям 32-го мортирного дивизиона, 42-х линейной и 6-дюймовой тяжелым пушечным батареям (107-мм и 152-мм орудия 1-го Брест-Литовского тяжелого артиллерийского дивизиона) вести огонь под руководством командира 101-й артиллерийской бригады. Две роты 38-го саперного батальона должны были обеспечить инженерную подготовку наступления.

Мосты в ночь перед атакой были наведены саперными частями под прикрытием восьми рот 403-го и 404-го пехотных полков. Роты вечером 6-го июля переправились на левый берег Стыри, где окопались либо залегли в болотистой местности. Именно эти роты на следующий день прикрыли переправу через Стырь главных сил дивизии. Это было тем более актуально, т. к. при подготовке переправы саперы понесли крупные потери.

Были приняты меры к формированию огневого кулака и решению организационных вопросов сосредоточения артиллерийских средств. К. Л. Гильчевский свидетельствует: «Еще 6 июля для приданного к 404-му полку легкого артиллерийского дивизиона, по моему указанию на месте, была вырублена большая площадь в лесу к западу от колонии Глубокая Долина: надо было приблизить дивизион к проволочным заграждениям для пробивки в них проходов. 6-дюймовая пушечная батарея стояла вблизи шоссе, к северу от д. Копань; 42-линейная - тоже у шоссе, к западу от кол. Глубокая Долина. Вся артиллерия должна была занять охватывающее положение в отношении избранного места для форсирования переправы через Стырь» (Там же. С. 115.).

Артиллерийская подготовка и пробивка проходов в проволочных заграждениях должны были начаться в 6 часов 7-го июля. Переправа через р. Стырь и атака пехоты – в 13 часов.

6-дюймовки на огневой позиции.

В шесть часов утра 7-го июля 58 орудий - 8 гаубиц, 8 тяжелых и 42 легких пушки открыли методический огонь по австрийским позициям. Легкой и конной артиллерии ставилась задача пробить в проволочных заграждениях по три прохода на каждый полк первого эшелона (всего шесть проходов). Тяжелые и гаубичные батареи вели контрбатарейную борьбу, обстреливали населенные пункты, где могли находиться штабы и резервы противника.

Поплавковый мост через Стырь находился под огнем австрийской пехоты из окопов к северу от д. Вербень. Саперам, неся потери, приходилось постоянно менять поплавки.

Учитывая, что попытка 10-й пехотной дивизии навести понтонный мост через Стырь у Гумнище потерпела неудачу, главные надежды возлагались на наступление 101-й пехотной дивизии.

Огонь противника был весьма действенным, его ощущали даже штабы частей и соединений. К. Л. Гильчевский писал: «В течение боя противник из-за рощи к западу от д. Вербень, с близкой дистанции, периодически обстреливал гранатами наш наблюдательный пункт. Каждый раз едва удавалось вовремя присесть за бруствер окопа. Чтобы «выкурить» из этой рощи батарею и защитников рощи, я приказал всем 58 орудиям пройти огнем всю указанную рощу. Для этого я на схеме разделил рощу между одиннадцатью батареями, которые одновременно скачками прошли ее своим огнем бомбами, гранатами и шимозами. Эта мера значительно облегчила потом 404-му полку занятие рощи, но батарея противника успела все же перейти на новую позицию за гребень высот и продолжала беспокоить нас на наблюдательном пункте до конца боя» (Там же. С. 116.).

В ходе артиллерийской подготовки 101-й артиллерийской бригаде для того, чтобы закончить пробивку проходов в проволочных заграждениях, не хватило боеприпасов. Пришлось задействовать орудия тяжелой артиллерии. По свидетельству начальника 101-й пехотной дивизии, это произошло от того, что «инспектор артиллерии 11-й армии Сташевский не отпустил их (боеприпасы – А.О.) в том количестве, в каком требовалось инструкцией. Тогда я приказал 42-линейной и 6-дюймовой тяжелым батареям и полевым гаубицам докончить пробивку проходов. Сташевский, наблюдавший бой с нами, стал резко протестовать. Он ссылался на инструкцию, что тяжелая артиллерия не должна расходовать снаряды на такие цели. Я горячо возразил ему, что не могу уложить дивизию у проволочных заграждений из-за каких-то формальностей, что ему прежде всего самому надо было бы точно исполнить инструкцию - отпустить положенное количество шимоз, и что веду бой я, следовательно, и ответствен за его успешный исход также я, и никакое другое постороннее безответственное лицо в мои распоряжения вмешиваться не имеет права. Я приказал - я и отвечаю за свои распоряжения» (Там же. С. 117.).

107-миллиметровки в бою.

Проходы были пробиты, и в 13 час. 45 мин. полки начали переправу, а затем бросились через проходы в проволочных заграждениях на штурм австрийских позиций. Несмотря на сильный огонь и большие потери, 403-й и 404-й пехотные полки, захватив окопы противника, вошли в лес. 401-й пехотный полк, переправившись через реку и прорвав позицию противника, начал двигаться на запад к д. Перемель, зачистив австрийские окопы и захватив пленных.

В этот период были захвачены и австрийские орудия: «В то время когда 404-й полк вошел в рощу, стоявшая за нею австрийская батарея снялась с позиции и открыто по гребню холмов рысью понеслась в северном направлении. Наша артиллерия обстреляла ее беглым огнем. Ездовые бросили пушки и ящики и вместе с прислугой сбежали с гребня высот вниз. Пушки эти потом были захвачены нами».

В конце дня командир корпуса подчинил 10-ю пехотную дивизию начальнику 101-й пехотной дивизии. К. Л. Гильчевский весьма критично отнесся к пассивному поведению командования 10-й пехотной дивизии на этом этапе боя. Он писал: «Только неимоверные усилия, настойчивость, упорство и порыв полков дали возможность 101-й дивизии, не взирая на ужасающие потери, достигнуть в конце концов большего успеха. Ведь за нашими полками мы могли бы перебросить на левый берег Стыри и большую часть сил 10-й дивизии, и тогда, вероятно, не потребовалось бы 101-й дивизии принести столько громадных жертв. Здесь опять сказалась усвоенная еще в мирное время вредная привычка отрицательно относиться к временному подчинению….101-я дивизия приняла на себя всю тяжесть упорного боя на левом берегу Стыри; на нее же легли и все огромные потери людьми - потери еще небывалые для дивизии» (Там же. С. 118.).

В 17 часов 7-го июля 101-я пехотная дивизия в полном составе, кроме артиллерии и саперов, была на левом берегу р. Стырь. Передовые подразделения 403-го пехотного Вольского полка дошли до дер. Старики, (у мест. Берестечко), а 401-й пехотный Карачевский полк, заняв д. Перемель, выдвинулся к северу, вынудив австрийцев оставить свои позиции вплоть до дер. Липы.

На данном этапе сражения противник силами бригады произвел контратаку. Действиями 401-го и 403-го пехотных полков, поддержанных огнем тяжелой артиллерии, австрийцы были остановлены и отошли.

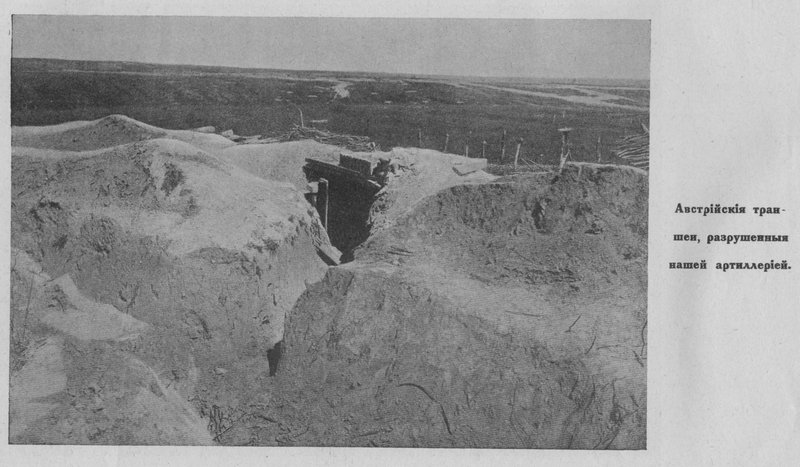

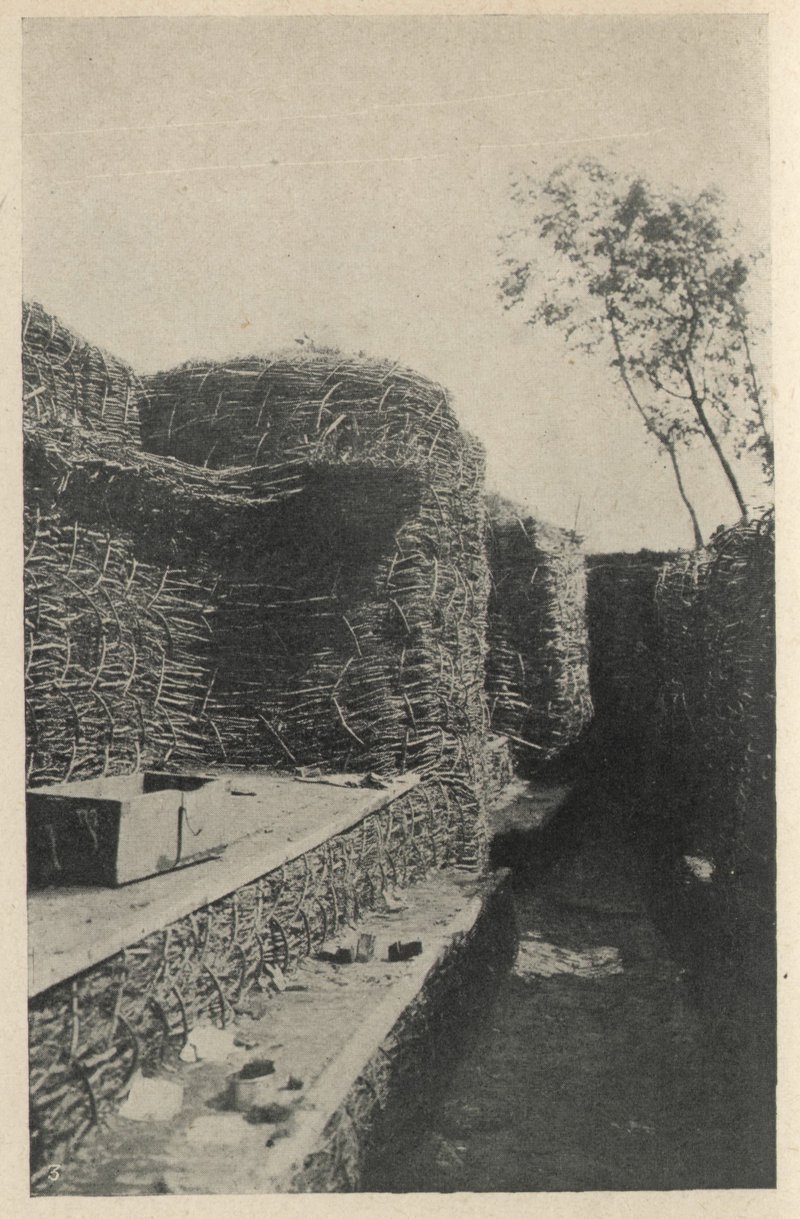

Австрийские окопы, подкрепленные плетнями из хвороста.

Кризис боя

Назревал кризис боя. В этот момент применение эшелона развития успеха могло принести наибольший результат. Комдив писал: «Наступил момент, когда конница могла бы проявить свою широкую деятельность - преследовать всеми своими силами с конной артиллерией расстроенного противника. В тылу 101-й дивизии 7 июля стояла сводная кавалерийская дивизия Вадболъского, заменившая 7-ю кавалерийскую дивизию. Я обратился к нему с предложением использовать выгодную для конницы обстановку. Но Вадбольский, не то из осторожности, не то из нежелания рисковать, отклонил наше предложение, отговорившись, якобы, болотистой местностью за Стырью. Командир корпуса тоже не согласился с нами выдвинуть дивизию Вадбольского на левый берег Стыри преследовать противника» (Там же.).

В итоге, темп наступления был упущен. 404-й пехотный Камышинский полк медленно прошел рощу, выдвинулся по гребню высот на запад, и был встречен сильным перекрестным огнем расположенной в районе Берестечко - Солонево - Остров австрийской артиллерии. Находившаяся на левом берегу Стыри пехота противника вновь перешла в контратаку, повторив ее дважды. В короткий промежуток времени полк потерял 2,1 тыс. человек и 32 офицера (в т. ч. шрапнельной пулей был смертельно ранен командир полка).

К. Л. Гильчевский так охарактеризовал гибель своего подчиненного, полковника П. Я. Татарова: «Падая, он успел еще произнести: «полк вперед!» Для 101-й дивизии это была очень крупная потеря. Мы лишились доблестного, храброго и симпатичного товарища. Накануне, когда я передавал ему приказание о форсировании Стыри, он долго упирался, чего с ним ранее не бывало. По-видимому, у него было предчувствие близкой смерти».

Остатки 404-го пехотного Камышинского полка под сильным огнем артиллерии противника отошли на север, за гребень высот в долину р. Стырь. По свидетельству комдива: «Тогда я приказал стоявшему в общем резерве 37-му Екатеринбургскому полку 10-й дивизии немедленно идти вперед и подтолкнуть 404-й полк к дальнейшему наступлению. Командир этого полка моего приказа не исполнил. На другой день следовало бы назначить полевой суд, но 8-го же июля полк вышел из нашего подчинения, да и не было времени затевать крупную историю, тем более, что 8 июля штаб 11-й армии решил сильно ослабленную и расстроенную очень тяжелым боем 101-ю дивизию перебросить за 25 верст на прежнюю ее позицию на р. Слониевке, чтобы 11 июля форсировать эту речку».

404-й пехотный Камышинский полк остался фактически без командного состава – «Ночью из 404-го полка приходили в 401-й полк солдаты просить дать им офицеров, ибо у них их почти не было».

К концу дня 7-го июля 101-я пехотная дивизия находилась на позициях от д. Смолява до р. Стырь у дер. Солонево.

Форсирование р. Стырь и прорыв обороны противника частями 101-й пехотной дивизии вынудили австрийцев оставить свои позиции не только на левом берегу Стыри, но и на правом берегу р. Липы и на Новоставских высотах. Данное обстоятельство значительно облегчило положение соседних соединений, которые форсировали р. Липу и заняли Новоставские высоты (7-я, 10-я пехотные дивизии) и р. Пляшевку (105-я пехотная дивизия).

В течение ночи с 7-го на 8-е июля австрийцы отступили на запад и юго-запад на новые позиции к северу от дер. Мерва и по левому берегу р. Стырь.

Завершение операции

Утром 8-го июля диспозиция 101-й пехотной дивизии была следующей.

Правый боевой участок (401-й пехотный Карачевский полк – 4 батальона и 12 орудий) должен наступать вдоль южной окраины дер. Смолява, кол. Зеленая и дер. Дзиковины, взаимодействуя с 10-й пехотной дивизией и с 403-м пехотным Вольским полком

Средний боевой участок (403-й пехотный Вольский полк, 3-я и 4-я батареи 101-й артиллерийской бригады – 4 батальона и 12 орудий) должен наступать на высоту 108,4 и далее на западную опушку леса, взаимодействуя с левым флангом 401-го пехотного Карачевского полка.

Левый боевой участок (402-й пехотный Усть-Медведицкий полк, 5-я и 6-я батареи 101-й артиллерийской бригады – 4 батальона и 12 орудий) должен наступать на госп. дв. Норенчин и на фольв. Маруха, взаимодействуя с левым флангом 403-го пехотного Вольского полка.

Приказ указывал овладеть госп. дв. Норенчин, мест. Берестечко и Мерва, обратив особое внимание на левый фланг (противник, действуя из-за Стыри на участке Солонево, Мерва, мог выйти не только во фланг, но и в тыл всему боевому участку).

Батареи 10-й и 101-й артиллерийских бригад должны были перейти на левый берег р. Стырь и сопровождать пехоту на своих боевых участках. Мортирные батареи и 1-й Брест-Литовский тяжелый артиллерийский дивизион должны были перейти на левый берег р. Стырь и начать артиллерийскую разведку.

На рассвете 8-го июля передовые роты и разведчики 403-го пехотного Вольского полка заняли мест. Берестечко и захватили мост через р. Стырь у дер. Пески.

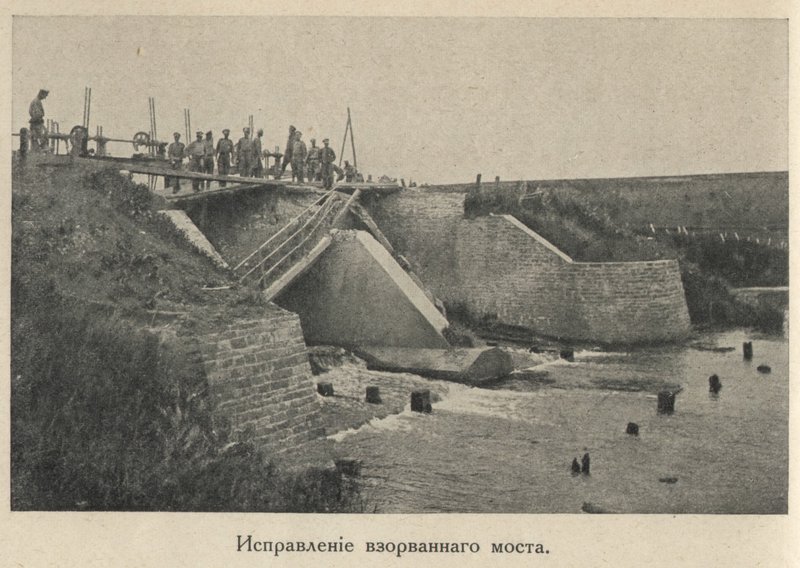

Великая война в образах и картинах. Вып. 12.

Первоочередной задачей командования 101-й пехотной дивизии была организация переправы – продолжение операции требовало наладить переброску резервов и боепитания. К. Л. Гильчевский отмечал в этой связи: «Вечером 7-го июля я командировал на р. Стырь в д. Перемель … Лисовского, назначив его комендантом переправы, и дал ему широкие полномочия принять самые решительные меры по устройству дощатой настилки. Левобережную часть болотистой долины Стыри надо было выстлать досками, чтобы утром артиллерия могла бы свободно переехать на левый берег реки. В течение ночи, при помощи рот 37 полка и особенно усердно работавшего батальона пленных чехов, болото за мостом было широко устлано досками на протяжении полуверсты. Утром артиллерия перешла на левый берег Стыри».

Сводная кавалерийская дивизия утром 8-го июля перешла реку у дер. Гумнище, но появление конницы на левом берегу р. Стырь было запоздалым. К. Л. Гильчевский заметил по этому поводу: «дивизия без жертв прогулялась к м. Берестечко, куда надо было бы обрушиться еще вечером 7 июля; тогда можно было бы достигнуть крупного успеха, может быть, и с потерями. Последние должна была нести одна «серая» пехота, а привилегированная кавалерия этого избегала. Как будто защищать родину каждый род оружия должен был разно: один - пехота - устилала поля тысячами, а другой - конница - прогуливалась потом по этим полям, только гарцуя на своих конях» (Там же. С. 120.).

8-го июля 101-я пехотная дивизия захватила мест. Берестечко и дер. Мерва (у впадения в р. Стырь р. Судиловки). 401-й пехотный Карачевский полк с двумя батареями выдвинулся к северу от госп. дв. Норенчин, 403-й пехотный Вольский полк с двумя батареями - на госп. дв. Норенчин, 402-й пехотный Усть-Медведицкий полк с двумя батареями - на д. Мерва. 404-й пехотный Камышинский полк и подразделения 6-го и 8-го финляндских стрелковых полков находились в резерве в мест. Берестечко.

Полки 101-й пехотной дивизии, решившей участь сражения, были утомлены и понесли большие потери. Переправа, наступление, борьба с контрударами противника привели к тому, что из 9 тыс. человек соединение потеряло 6 тыс. нижних чинов и 80 офицеров - 66% личного состава.

Австрийские трофеи русских войск. Картины войны.

Вместе с тем его командир имел полное основание резюмировать: «Это была самая тяжелая и вместе с тем самая лучшая наша операция». Трофеями 101-й пехотной дивизии стали 2408 нижних чинов, 73 офицера противника, 6 орудий, много винтовок и пулеметов, несколько траншейных орудий и большое количество военного имущества. 101-я пехотная дивизия 32-го армейского корпуса разгромила австрийскую 46-ю ландверную пехотную дивизию – соединение противника фактически прекратило свое существование. По австрийским данным, в составе 46-й ландверной пехотной дивизии к концу сражения осталось не более 10 тыс. человек (а было 22,7 тыс.).

Северная группа 11-й армии 7 – 8-го июля выполняла вспомогательные задачи.

5-й Сибирский армейский корпус и 7-я пехотная дивизия (из состава 5-го армейского корпуса) должны были форсировать р. Липа в районе с. с. Дольный Голятин и Липа.

5-му Сибирскому армейскому корпусу предписывалось выйти на линию с. Волица - западная окраина колонии Зеленая: «5-му Сибирскому корпусу, форсирующему р. Липу, приказано сегодня 6-й Сибирской дивизией занять фронт мел. Родостав-Западный - конец кол. Зеленая, на что обратить внимание при наступлении начальнику правого боевого участка». 7-я пехотная дивизия, форсировав р. Липа на участке с. с. Новостав - Липа, должна выйти в район фольв. Яновка - колония Колмачевка.

Действия дивизий северной группы в значительной мере были облегчены успешным развитием боевых событий на направлении главного удара – боевом участке усиленного 32-го армейского корпуса. Так, 8-го июля 6-я сибирская стрелковая дивизия форсировала р. Золотая Липа, захватив 1 офицера, 272 солдат, 2 орудия и 2 пулемета.

Здесь и ниже - Великая война в образах и картинах. М., 1917.

Итоги

В ходе операции у Берестечка противник понес большие потери – в общей сложности он потерял свыше 14 тыс. человек пленными и 10 орудий. Причем это касалось не только австрийских соединений. Германская 43-я резервная дивизия, например, пострадала настолько тяжко, что 12-я рота 201-го резервного пехотного полка за июль - август переменила 152 человека своего состава, а 3-я рота только за 20 июльских дней – 145 человек. Т. е. части фактически заменили свой состав.

В ходе боев у Берестечка 7-го июля войска 11-й армии форсировали р. Стырь, а 8-го июля противник был отброшен за р. Липу.

Военный корреспондент так охарактеризовал итоги операции: «… наше наступление на Липе и Стыри было предпринято с целью предупреждения удара противника, который подготовлялся армией генерала Пухалло.

Пользуясь нашим охватывающим положением в районе рек Пляшевки, Стыри и Липы, мы задумали нанести противнику удар в двух направлениях: первый - из района среднего течения Липы, между деревнями Голятином и Новоставом, и второй - в направлении Перемель - Берестечко, и отрезать таким образом путь противнику, находящемуся вдоль берегов Липы и Стыри, выходящему в тыл.

Первый удар был нанесен противнику в районе Перемеля, где наши части под бешеным огнем австро-германской артиллерии и пулеметов переправились через Стырь и тотчас овладели укрепленной линией Вербен - Пляшево, затем продолжали наступление частью на Берестечко, частью в обход к Гумнищенским укрепленным высотам, чтобы не дать противнику возможности передвигать резервы. Одновременно с наступлением в районе Перемеля были начаты активные действия на флангах охвата. Затем наши доблестные полки прорвали фронт противника на Липе, близ Голятина, и пошли навстречу нашей перемелевской ударной группе, после чего австро-германцы, видя, что им предстоит полное окружение, начали поспешно отходить на всем пятиверстном пространстве. Этот, искусно направленный, охватывающий удар и дал тот головокружительный успех, которым увенчалась операция генерала Сахарова.

Таким образом, противник отошел почти на всем атакуемом фронте из пределов России и настолько разбит, что вряд ли в настоящее время будет в состоянии перейти в данном районе к каким-либо - активным действиям без крупных подкреплений.

Подсчет пленных, взятых во время этих боев, еще не закончен, но в общем он достигает одними пленными до 30000, а число пулеметов уже превысило сто пятьдесят».

Командующий 11-й армией позднее писал в приказе: «Беззаветная храбрость войск, энергия и умелое руководство начальников увенчались успехом». Но, тем не менее, бои под Берестечком продемонстрировали ряд тактических промахов командиров самого разного уровня. Так, фронтальные действия и лобовые атаки безусловно доминировали над действиями во фланг и тыл противника. Разбирая тактические уроки боев, В. В. Сахаров отмечал: «…между тем на них-то (действиях во фланг и в тыл – А.О.) и надо стремиться основывать работу войск в бою, отводя фронтальным действиям область более демонстративного характера, притягивающего к себе внимание и сосредоточение противника, а удары надлежит наносить, главным образом, во фланг, комбинируя их с действиями с фронта. И успех будет больше и потери будут много меньше».

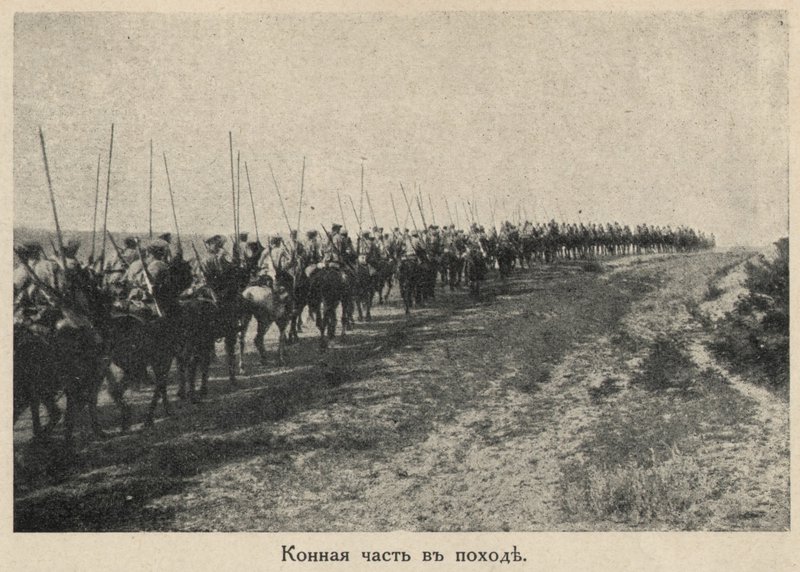

Действия конницы были неудовлетворительны: «не видно порыва, не видно было стремления врубиться в противника, разгромить его тыл, навести на врага панику; она все время лишь готовилась к действию, ожидая, чтобы другие сделали для нее свободные проходы, а когда случилось, что фронт противника был прорван и он обратился в бегство преследовать его бросилась только конвойная сотня при штабе одного из корпусов…».

Речь идет о действиях 2-го Астраханского казачьего полка – корпусной конницы 5-го Сибирского армейского корпуса. 8-го июля полку была поставлена активная задача - двинуться через переправу у д. Липа, выслав разведывательную сотню в м. Смолява. 2 орудия 7-й пехотной дивизии были приданы астраханцам в качестве огневого средства поддержки. В ходе боя 8-го июля у колонии Зеленая казаками-астраханцами было захвачено 23 пленных и 16 винтовок. Интересно, что один из разъездов взял 2 тяжелых немецких орудия. Это мог быть самый ценный трофей астраханцев в Первой мировой войне. К сожалению, возможности вывезти эти орудия отсутствовали - грязь и недостаток в людях помешали процессу эвакуации. Когда же подошло достаточное количество людей - противник огнем не дал вывезти орудия (РГВИА. Ф. 5265. Оп. 1. Д. 23. Л. 4.).

Большим упущением командования было отсутствие должного взаимодействия с соседними частями и соединениями. Командующий совершенно справедливо заметил: «Необходимо свои намерения связать с намерениями соседа, необходимо согласовать свои действия с его действиями, стремясь всеми силами помочь соседу выполнить его задачу».

Кроме того, несмотря на значительную плотность войск на направлении главного удара (в районе между р. р. Липа и Судиловка - три пехотных (7-я, 10-я и 101-я) и одна кавалерийская (7-я, а затем Сводная) дивизии) достигнутый результат не был решительным. Непосредственно противостоящая этим соединениям австрийская 46-я ландверная пехотная дивизия уничтожена не была.

Вместе с тем, победа имела большое оперативно-тактическое значение. В результате этих боев 11-й армии удалось не только сорвать австрийский план контрудара группы Марвица, но и отбросить противника на запад, выпрямив свой фронт и захватив много пленных. Войска 11-й армии вплотную подошли к Бродам, захват которых являлся лишь вопросом времени. Когда командование фронтом поставило 11-й армии задачу овладеть этим стратегически важным пунктом, то, благодаря выгодному исходному положению, занятому в том числе благодаря победам на Стыре и Липе, армия сумела за очень короткий срок продвинуть свой левый фланг на 15 - 20 км и захватить г. Броды. Угроза же потерять этот пункт заставила австрийское командование принять ряд мер, направленных к парированию русского наступления. Это, в свою очередь, привело к оттоку австро-германских войск с других участков Русского фронта.

И хотя главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта генерал от кавалерии А. А. Брусилов писал: «...действиям 11-й армии я придавал значение лишь постольку, поскольку нужно было заставить противника опасаться перехода в наступление и не снимать своих войск с фронта этой армии. Сама по себе эта армия была настолько слаба, что не могла предпринять ничего серьезного», он был вынужден констатировать: «В этот период Сахаров со своей 11-й армией нанес три сильных, хотя и коротких удара противнику; в результате этих боев Сахаров продвинулся своим правым флангом и центром на запад, заняв линию Кошев, Звеняч, Мерва, Лишнюв, и захватил в плен 34000 австро-германцев, 45 орудий и 71 пулемет» (Брусилов А. А. Мои воспоминания. - М.: Воениздат, 1983. С. 206.).

В итоге: «Славные бои армии с 3 по 15 июля закончились разгромом противника на Сокальском и Львовском направлениях, захватом Брод и отходом противника перед всем левым флангом армии, с оставлением позиций, энергично и искусно укреплявшихся им в течение 16 месяцев».

Сковывание значительных и первоклассных войск противника в период решительного наступления Юго-Западного фронта и занятие позиций в расчете на будущее наступление – вот важнейшие последствия сражения под Берестечком.

11-я армия Юго-Западного фронта полностью выполнила поставленную задачу.

Автор: Олейников Алексей Владимирович