Рецензии

О Кригсархиве, стратегии Франца Конрада Гетцендорфа и Двуединой монархии в Первой мировой войне

Osterreich - Ungurns letzter Кгieg. 1914 - 1918.

Последняя война Австро-Венгрии. 1914 - 1918 гг. Многотомное издание австрийского военного министерства и военного архива. Вена, 1931 – 1936, прил., схемы.

1-й том Кригсархива.

Мы часто используем этот значимый 6-томный труд. Также тома включали в себя картографический материал и ценные приложения.

Обложка 6-го тома.

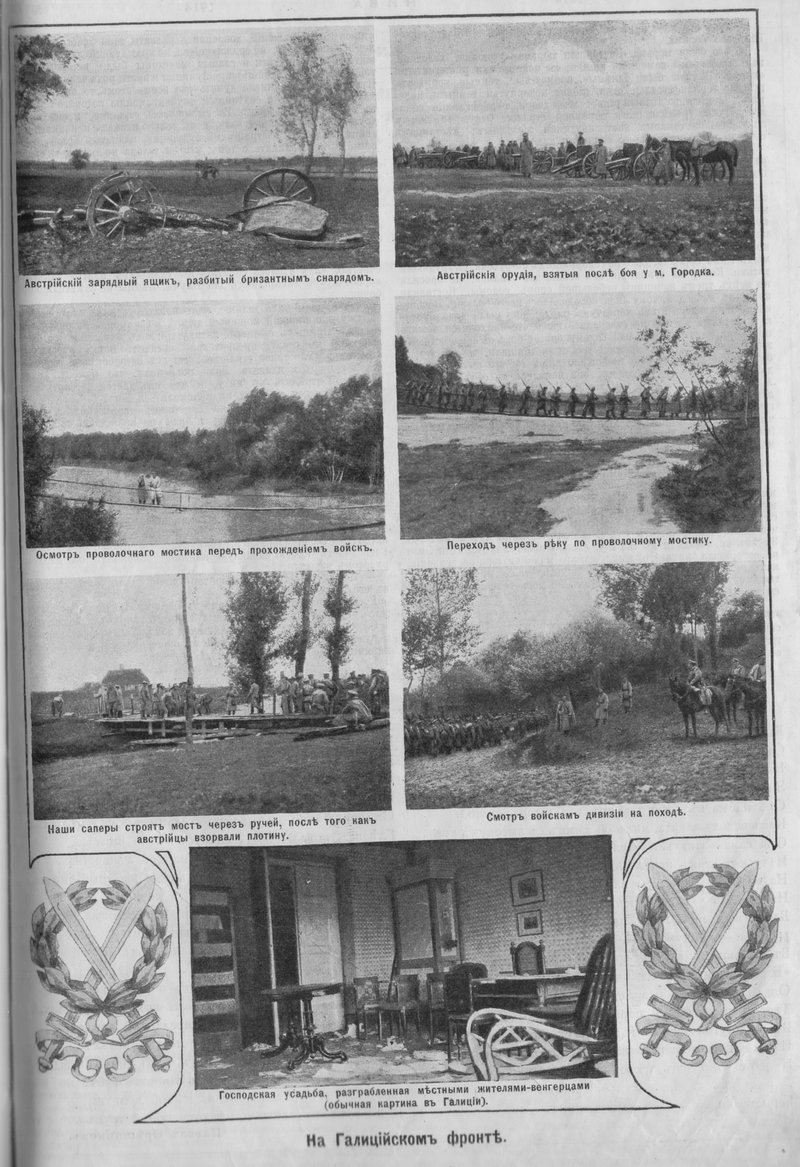

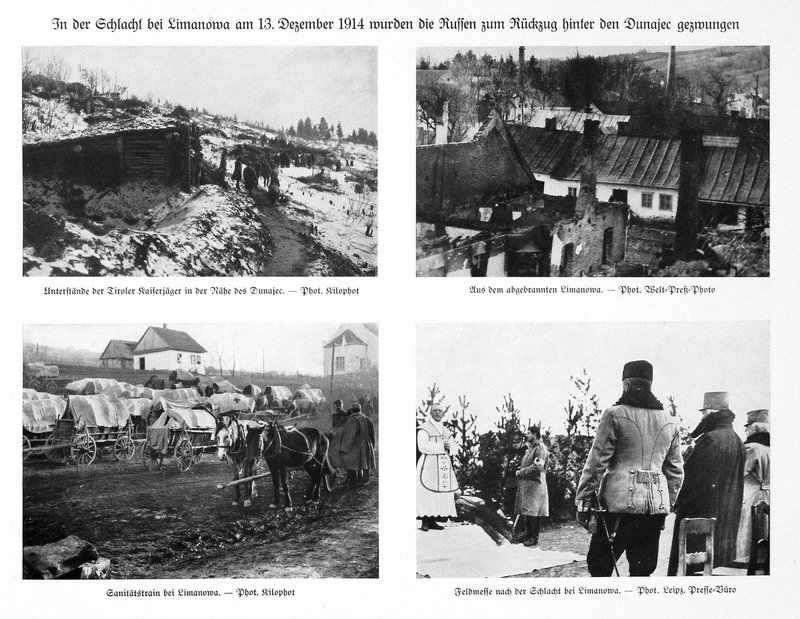

Первый том, на котором хотим остановиться особо, охватывает события 1914 года на обоих военных театрах Австро-Венгрии - галицийско-польском и сербском. Благодаря этому и в связи с характером военных операций данного периода Первой мировой войны, этот том представляет собой в значительной степени самостоятельное целое - и особо интересен. Том включал следующие разделы: подготовка к войне, августовская операция 1914 г. против Сербии и Черногории, летняя операция 1914 г. против России, осенняя операция 1914 г. против Сербии, операция Лиманов-Лопанов на Русском фронте.

История Австро-Венгерской монархии, особенно во вторую половину XIX столетия, заставляет нас поражаться - как, благодаря сложному сплетению внешнеполитических отношений в европейском концерте великих и малых держав и еще более сложных внутренних взаимоотношений между составлявшими эту монархию национальностями, ей удалось просуществовать достаточно долго.

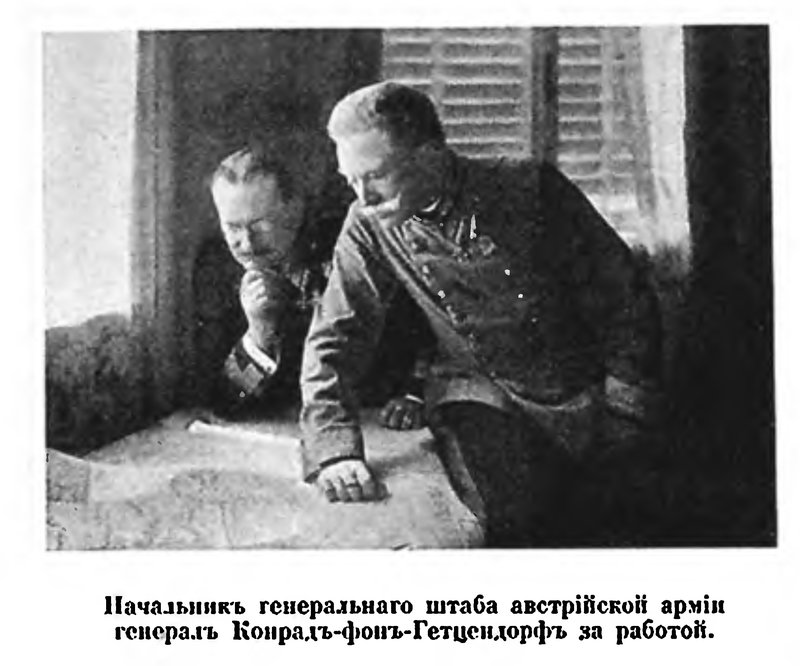

Что дело все равно шло к распаду, хорошо сознавали руководящие круги монархии, в частности, начальник Генерального Штаба Франц Конрад Гетцендорф - который мотивировал необходимость превентивной войны для Австро-Венгрии (в период обострения отношений с Россией и Сербией в 1908/09 г. и в 1912 г.) и тем, что, если сейчас еще армия находится на пике своей боеспособности, то через несколько лет положение ухудшится. Не зря он был апологетом малой и превентивной войны – так как мировая война лишь ускорила процесс распада.

Причем последний (неважно в какой форме) мог иметь место и в случае победы Германского блока. Косвенно о том, что могучий германский империализм вряд ли стал бы терпеть дальнейшее существование «неуклюжего» и неудобного для его целей союзника, косвенно свидетельствует и та досада, которая вольно или невольно прорывается на страницах германских трудов по Первой мировой войне - при оценке операций австро-венгерских вооруженных сил и всего процесса ведения ими войны.

О том, что германские правящие круги лишь до поры до времени мирились с порядками внутри Дунайской монархии и вынуждены были откладывать ее серьезную реконструкцию, - свидетельствует все более активное вмешательство германского правительства перед войной не только в вопросы военного развития, но и в дела внутренней политики союзника (так, независимо от весьма тесных династических взаимоотношений обеих монархий, определенно наметилось непосредственное сближение германских и венгерских правящих кругов; «дружеские» советы германского правительства своему союзнику по тому или иному случаю ставились все настойчивее).

Вена и начало войны.

Австрийские и германские планы находились в остром или не особо остром противоречии – что показали и события 1914 – 1918 гг. Именно в этой плоскости лежит ключ к пониманию всего хода военных действий на Восточном фронте Первой мировой войны – и, к слову, сущность коалиции Центральных держав вскрывается лучше всего при анализе событий именно на фронтах Австро-Венгрии. А эта коалиция (как и Антанта) наложила свою печать на все планы войны - с общей линией борьбы против общего врага, наличии специфических направлений этой борьбы для каждого из членов коалиции, вытекающих не только из устремлений по отношению к противнику, но и из взаимной борьбы членов коалиции между собой. Острота последней не сглаживалась в период войны - наоборот, как показывал опыт коалиционных войн, в том числе и Первой мировой, она обострялась до такой степени, что иногда было даже трудно сказать, где сильнее антагонизм - между противниками, ведущими вооруженную борьбу, или между союзниками (причем история показывала немало случаев перехода из одного лагеря в другой; в период Первой мировой войны имел место переход Италии и Румынии из германского в антигерманский лагерь; менее «добровольный» характер носил переход Греции туда же; для обеих коалиций в Первой мировой войне характерно наличие гегемонов и более или менее зависимых от них членов коалиции).

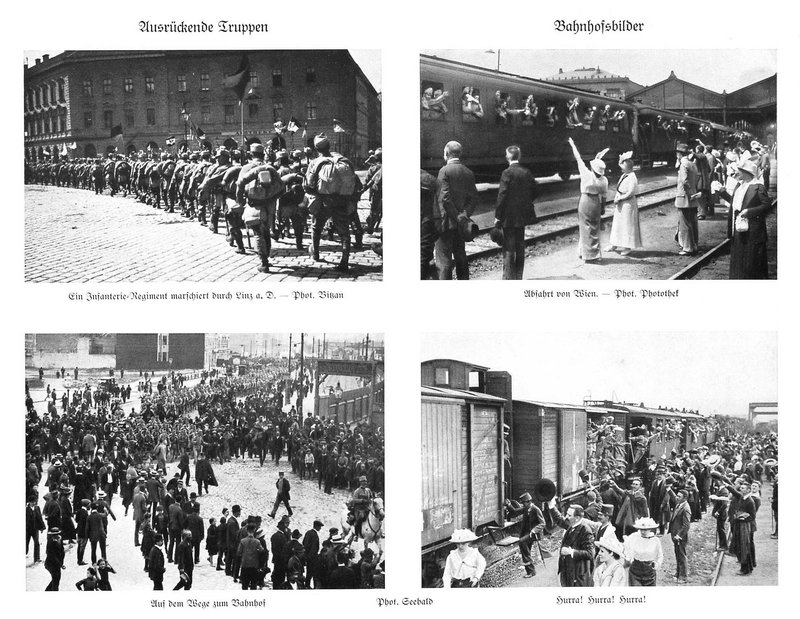

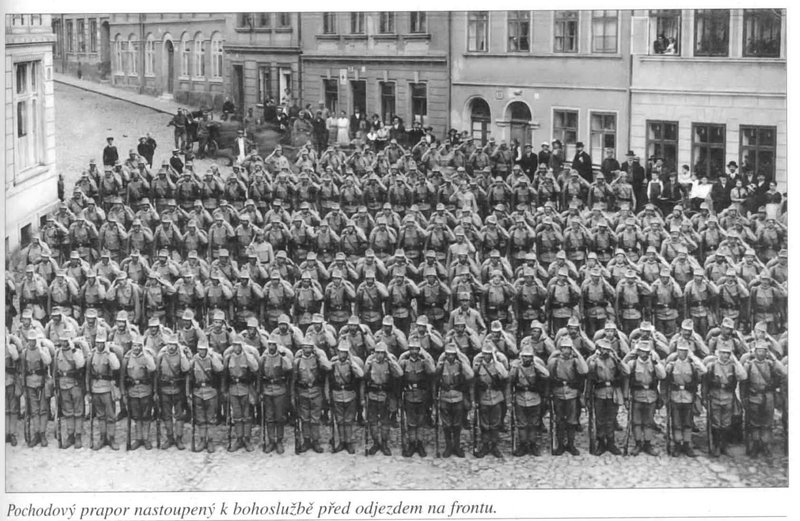

На фронт!

Наряду с задачей сокрушения общего врага стояла и вторая (причем далеко немаловажная) задача - ослабления своих союзников в расчете на последующее историческое развитие. Так, Англия преследовала, помимо сокрушения мощи Германии, ослабление и Франции и России. Франция и Россия, в свою очередь, не прочь были использовать подходящий случай для ослабления Англии и других членов коалиции. В результате, так называемое «объединение усилий» достигалось весьма сложным путем нажимов, согласований, уступок и обещаний, путем целого ряда маневров - что наложило столь характерную печать на военные действия Антанты (особенно в первые три года войны).

Для коалиции Центральных держав характерно столь явное преобладание гегемона – Германии, - что дело не дошло до создания общесоюзного руководящего центра. Фактически германское правительство и командование оказывало решающее влияние на направление и характер военных операций уже потому, что в его руках были материальные ресурсы и людские резервы - без которых ни один из прочих участников коалиции обойтись не мог, и переброской которых (выполняя функции «пожарной команды») оно «задавало тон» военным действиям на всех ТВД.

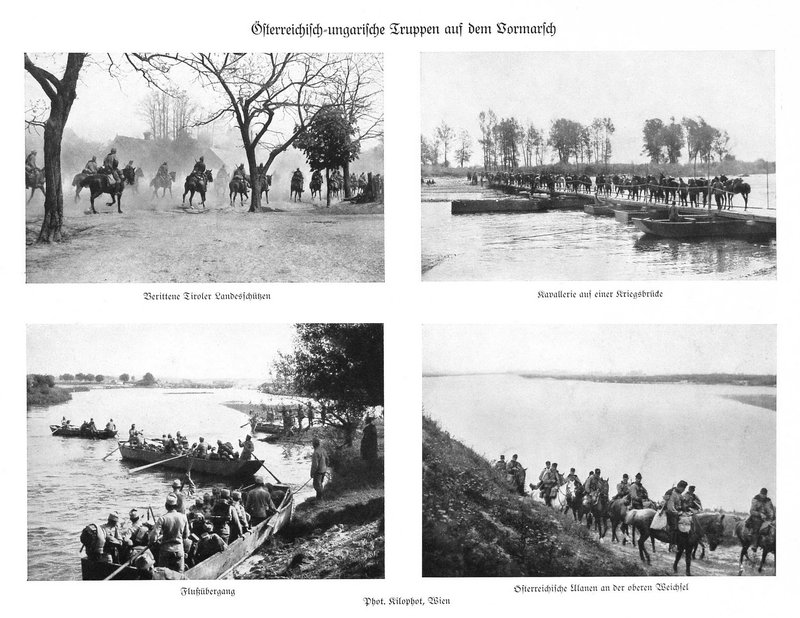

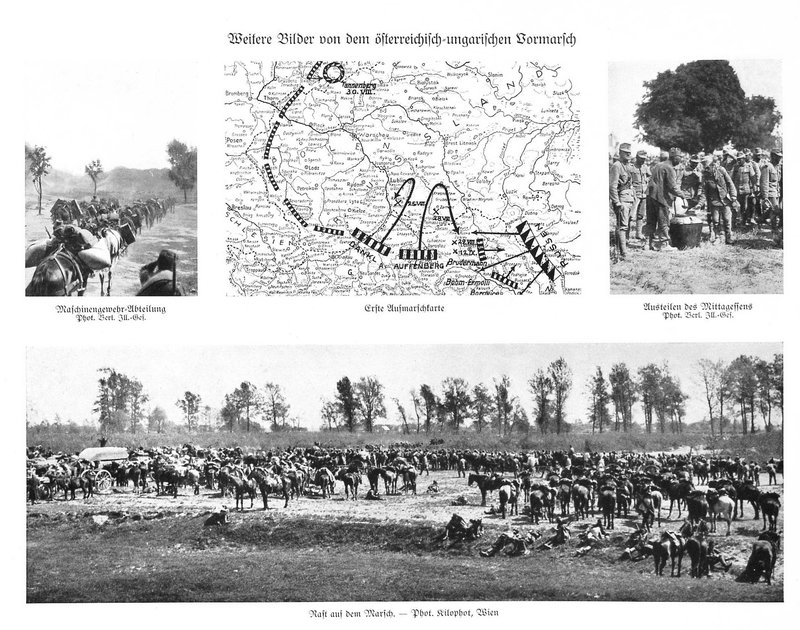

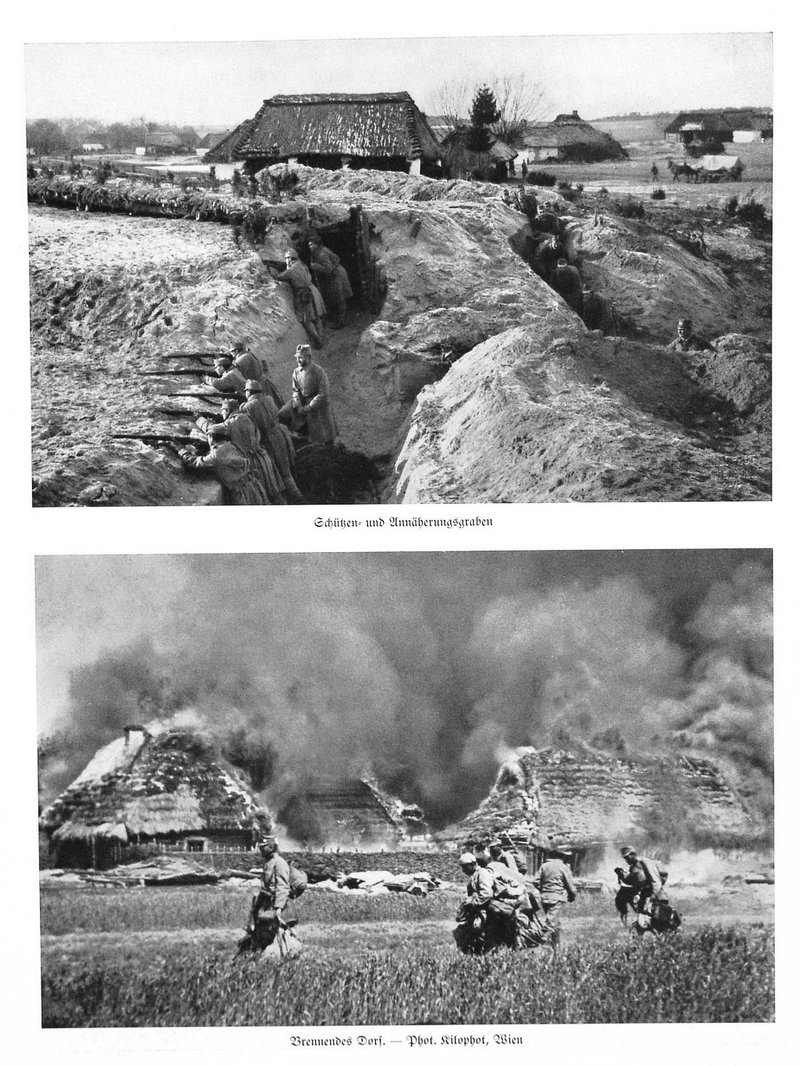

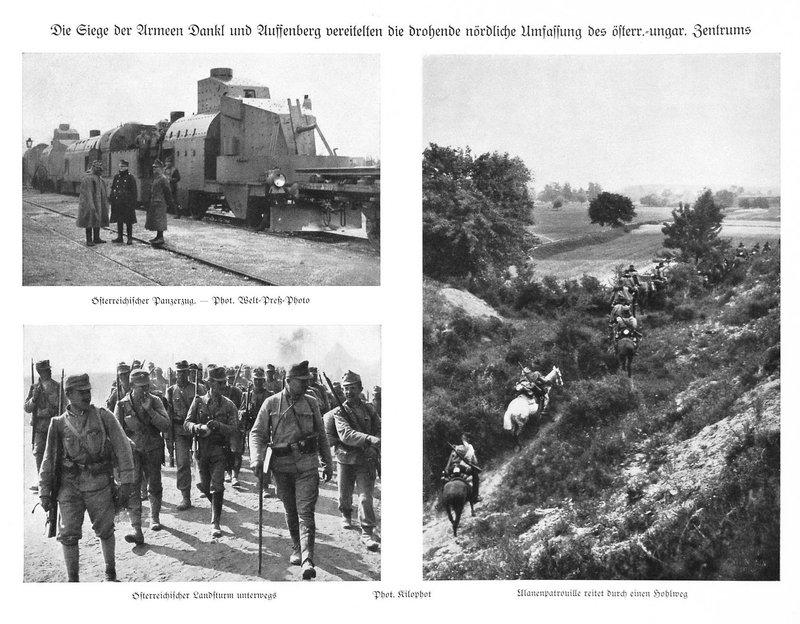

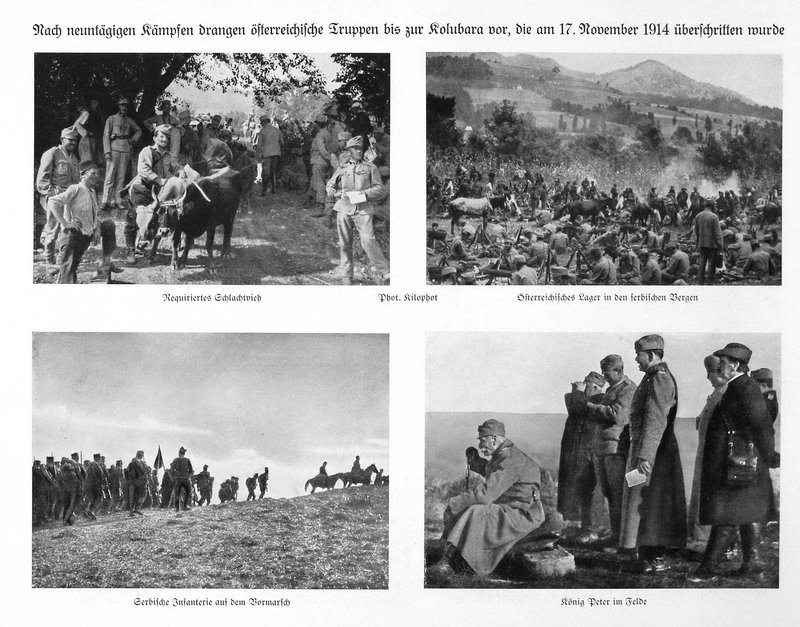

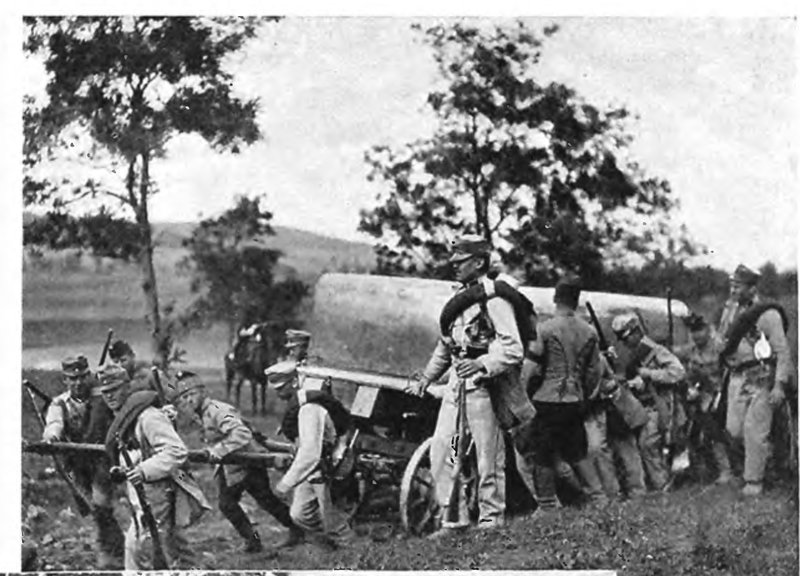

Австро-венгерские войска наступают, 1914 г.

В этих условиях создание межсоюзного руководящего военного центра стало бы ослаблением фактической руководящей роли Германии - поэтому на стороне Германского блока (в отличие от более равноправной Антанты) дело так и не дошло до создания такого единого органа. Совершенно естественно также то, что именно со стороны австро-венгерского командования идея единого союзного командования все время выдвигалась - для него это сулило некоторые преимущества (хоть какое-то воздействие на общее ведение операций, в то время как на деле происходило лишь воздействие Германии на операции австро-венгерских сил при почти полном отсутствии обратного влияния). Лишний раз подтвердилось, что организационные формы являются выражением реального соотношения сил: на стороне Антанты был создан межсоюзный орган Верховного командования, на стороне же Германского блока подавляющий перевес Германии исключал создание такого органа (существовал лишь институт делегатов от союзных правительств при каждом главном командовании). При этом нельзя не признать, что, в целом, ведение военных операций на стороне германской коалиции характеризовалось очень энергичными действиями и довольно гибким маневрированием ресурсами (что далеко не всегда отмечало действия Антанты).

Поэтому мнение о том, что наличие единого межсоюзного Верховного командования на стороне Антанты создавало само по себе преимущества для ведения войны (а на такой точке зрения стоит рецензируемый труд) – не совсем верно. Недостатки в системе руководства были (и очень крупные), но они коренятся во внутренних противоречиях коалиции.

Начальный период войны ярко иллюстрирует те трения, которые возникали в ходе войны между Германией и Австро-Венгрией - и которые вытекали из политических противоречий. Это период наибольшей самостоятельности австро-венгерского командования; чем далее развивались военные события и чем более очевидным становилась несостоятельность австро-венгерских армий в борьбе против русской армии, тем более приходилось австро-венгерскому командованию соподчинять свою инициативу замыслам могущественного союзника (этому соответствовало и постепенное общее нарастание германских сил на Восточном фронте). К концу этого периода состояние австро-венгерской армии уже не допускало (за исключением отдельных операций) самостоятельных действий с ее стороны без дальнейшего взаимодействия и непосредственной помощи со стороны германского командования - причем это положение характерно и для Русского и для Сербского фронтов Австро-Венгрии.

С самого начала обнаружилось (и с горечью неоднократно констатировалось Конрадом Гетцендорфом), что единого плана действий на Русском фронте у союзников не было. Более того, не было и единого понимания задач, которые ставили перед собой то и другое командования. Происходило это, прежде всего, из-за того, что в то время, как для Австро-Венгрии на Русском фронте находился главный противник на главном театре войны, то для Германии Русский фронт был второстепенным. Поэтому германское командование было не склонно поддерживать широкие замыслы Конрада по сокрушению всей русской армии, а предпочитало ограничиться операциями, фактически, местного характера.

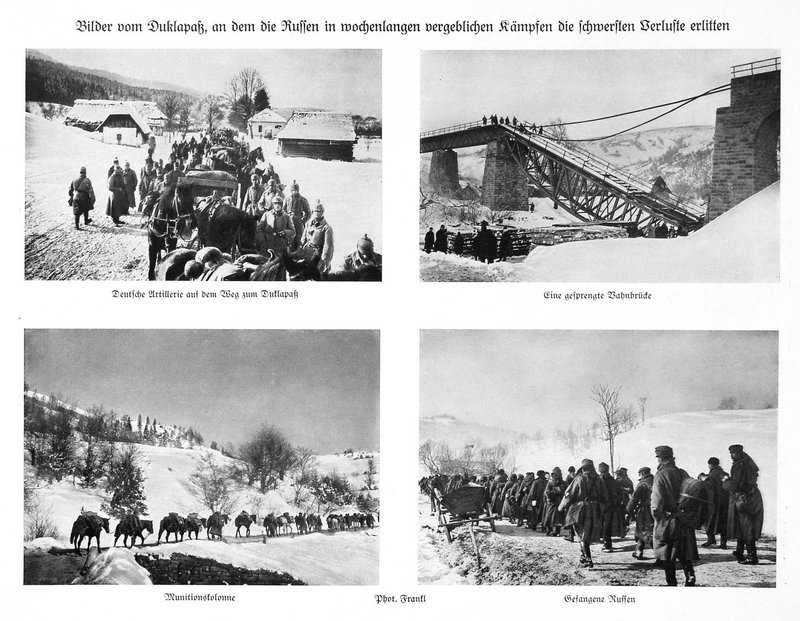

Боевые операции в этот период характеризуются 3 этапами в развитии взаимодействия австрийского и германского командований и их армий. Первый этап - Галицийская битва - самостоятельный дебют австро-венгерских армий без связи с действиями в Восточной Пруссии (вопреки чаяниям Конрада, основанным на довольно неопределенных обещаниях Мольтке еще перед войной о содействии немецкой армии - наступлением в направлении на Седлец). Второй этап - операция на Сане и Висле, - причем австрийская 1-я армия сражается бок о бок с немцами в Варшавско-Ивангородской операции, задуманной и проведенной по замыслу П. Гинденбурга. Третий этап – Ченстохово-Краковская и Лодзинская операции - где австро-венгерские армии играли, фактически, пассивную роль, еле сдерживая русский «паровой каток» в Карпатах, на подступах к Кракову и Силезии.

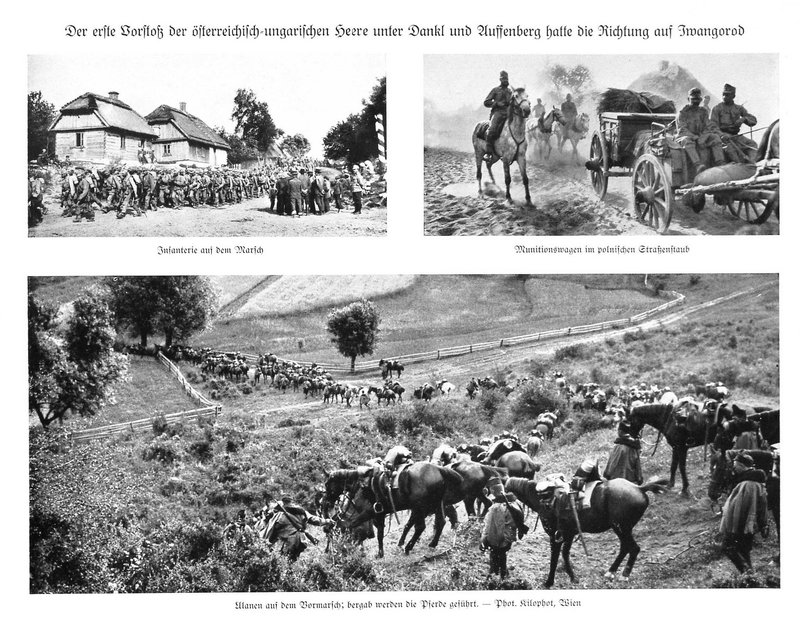

Войска 1-й армии В. Данкля в боях под Ивангородом.

Попытки в рецензируемом томе изобразить последний эпизод борьбы за Краков, так называемое Лимановско-Лопановское сражение как некую самостоятельную операцию, - явно несостоятельна. Судьба Кракова, как и всей операции в целом, решалась не на фронте австро-венгерских армий. Она, фактически, была решена исходом Лодзинской операции германцев.

Австро-венгерские армии к этому времени явно перестали играть роль активной силы - их боевой порыв выдохся окончательно (к этому времени закончилась поражением и вторая сербская операция). Вместе с этим прекращается период более - менее самостоятельных действий австро-венгерского командования. Последнее вынуждено действовать, в основном, по указке мощного союзника - тем более, что без подброски германских войск, австро-венгерские армии фактически неспособны действовать активно. Гибель австро-венгерской армии удалось задержать на несколько лет – что стало пределом ее жизнедеятельности.

В осажденной крепости, которую представляли собой в ходе дальнейшего протяжения войны Центральные державы, австро-венгерская армия продолжала нести «гарнизонную» службу – занимая, в основном, второстепенные участки. Ударная, активная роль, чем дальше, тем больше переходила исключительно к германской армии.

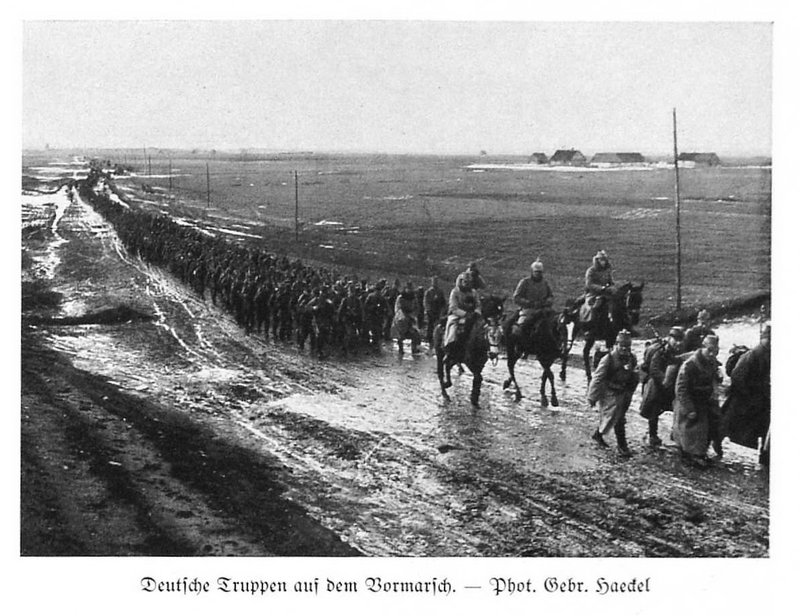

Германские войска на марше.

Таким образом, как было указано выше, период, охваченный первым томом, отличается от следующих тем, что для него характерна наиболее самостоятельная активная роль австро-венгерских вооруженных сил.

Это вполне соответствовало политической сущности австро-венгерской монархии - в которой лишь кадровая армия и опирающаяся на нее династия выражали некоторое политическое единство. Остальной организм империи был далеко не чужд для внутренних, национальных и местных противоречий. Поэтому армия мирного времени, составлявшая первый эшелон вспыхнувшей войны, не имела, в сущности, полноценных резервов в своей стране - во всяком случае, имела их в гораздо меньшей степени, чем в любой другой из воевавших стран. Если к этому добавить, что и экономическая база войны была недостаточна (как в потенциальном смысле, так и по технической подготовленности к войне), то ясно, что после первого этапа войны, когда последняя потребовала ввода в дело более глубоких политических и хозяйственных ресурсов, для Дунайской империи во весь рост встали серьезные проблемы. Затянувшийся на три года процесс боевых действий разной интенсивности, добивая армейский организм, повлек за собой крах при первом сильном толчке.

На основании материала рецензируемого труда, мы имеем возможность получить некоторое представление о военной и отчасти политической стороне этого процесса, названного «последней войной Австро-Венгрии». В первой части труда имеются главы, посвященные анализу социального и национального состава армии. Авторы считают национальный вопрос наиболее слабым местом военной системы - их идеалом является старая австрийская армия, где во главе угла стоял тип солдата, «отечеством которого являлся полк». Всеобщая воинская повинность с ее короткими сроками службы вырвала почву из-под ног этой военной системы и повлекла за собой разноязычие в армии. Тенденциям венгров к «самостийности» в области военного строительства (создание «гонведа» со своим министерством, привилегии для венгерского языка, уступки венграм при подготовке офицерских кадров) соответствовали аналогичные стремления у других национальностей (особенно у чехов). Причем, по утверждению авторов рецензируемого труда, это движение стало уже перебрасываться к хорватам и словенцам. Наряду с этим существовали ирредентистские (то есть направленные на присоединения к «своим» зарубежным национальным государствам) движения - итальянское, румынское, украинское (русинское).

Все это давало повод Конраду Гетцендорфу спешить, требуя превентивной войны.

Любопытно, что, по утверждению рецензируемого труда, социальный вопрос не возбуждал такого беспокойства в военных кругах Австро-Венгрии. В книге мы находим попытку выявления некоторого баланса политической благонадежности армии в отношении ее национального состава. Надежными признавались австрийские немцы, венгры, хорваты, словенцы, словаки и поляки. Эти национальности составляли большинство в армии (25+23+9+2+4+8 = 71%). Наименее надежными считались чехи (13% состава армии), затем сербы, итальянцы (1%), украинцы (8%), румыны (7%). В итоге, дано соотношение лояльно настроенных и нелояльных элементов в составе армии - оно составляло в начале войны 3:1, а к концу войны это соотношение изменилось в обратную сторону и составляло 1:3. Очень характерна попытка вывести объективные показатели степени преданности Престолу и Отечеству отдельных национальностей - в основу ее кладется статистика погибших на войне. Полковник Вейт высчитал, сколько пришлось таковых на тысячу жителей каждой национальности и пришел к выводу, что наиболее «храбрыми» были немцы, мадьяры и южные славяне (29 - 28 погибших на 1000 жителей), в то время как румыны и чехи отставали (23 - 22 на тысячу).

Характеристике офицерского состава в книге посвящен особый раздел.

Очевидно, что при пестром национальном составе армии сохранение монолитного, преданного монархии офицерского корпуса имело большее значение, чем в любой другой армии. Соответственно, старались сохранить и поддержать старые традиции: офицерское сословие занимало особо привилегированное положение в обществе в противовес «штатским» чиновникам; поддерживалась персональная связь офицера с монархом; в среде офицерства культивировалась «аполитичность»; внешним признаком кастовой сплоченности офицерства должно было являться принятое обращение друг к другу на «ты»; дворянская прослойка среди австрийского офицерского корпуса была сильнее, чем в другой армии. Преобладающее количество кадровых офицеров было немецкого происхождения: по данным рецензируемого труда, в начале XX столетия немцы составляли среди офицеров 75% (правда, с грустью констатируется, что это соотношение к началу войны изменялось за счет повышения состава других национальностей, особенно венгров и поляков, но, тем не менее, и к этому моменту немцы составляли большинство).

Представители австрийского фронтового офицерства.

Если добавить, что из других национальностей в офицеры попадали преимущественно дворяне, причем лоялистски настроенные к Двуединой монархии, то очевидно, что кадровый офицерский состав армии был верной опорой Государя. Все же и незначительный слой разночинцев, попавших в офицеры, а также «ухудшение» национального состава вызывали сетования со стороны составителей труда. Отзыв об офицерах резерва дается далеко не блестящий. С неудовлетворением констатируется также, что накануне войны имелись полки (особенно кавалерийские), где среди офицеров господствовал венгерский или польский язык.

Восемьдесят командных слов на немецком языке, которые обязан был знать каждый солдат австро-венгерской армии, лишь подчеркивали национальные особенности вооруженных сил. Рассматриваемый труд не отрицает наличия эксцессов («превышения власти») со стороны офицерства по отношению к нижним чинам, но утверждает, ссылаясь на данные комиссии, расследовавшей этот вопрос после войны, что эти явления не были сильно распространены.

Авторы рассматриваемого труда вынуждены признать, что отношение отдельных наций к проблемам, выдвинутым войной, было «самое различное». Яснее всех позиции австрийских немцев и венгров – титульных наций Монархии. Несмотря на взаимную борьбу, они были скованы единством задачи - удержать и укрепить свое господство (но это лишь 40 с лишним процентов состава; насчет других национальностей даются весьма смутные формулировки – так, поляки "рассчитывали на воссоздание единой Польши" (бок о бок с исконными врагами польской национальности - немцами), хорваты "были слепо преданы австрийской монархии", а группа остальных во главе с чехами вовсе "не хотела воевать за австрийскую монархию").

Очевидно, что спайка в австро-венгерских войсках – наиболее слабое ее место, и внешние верноподданнические формулы и формальная дисциплина были универсальным средством сколачивания частей. Правда, то, что годилось в условиях вербовочных армий с продолжительным сроком службы, не подходило для условий всеобщей воинской повинности даже для профессиональной армейской прослойки (кадровые офицеры и сверхсрочнослужащие - младший комсостав), не говоря не только о солдатской массе, но и о комсоставе резерва.

В этих условиях очевидно, что Швейк - массовое явление в солдатской среде. При этом необходимо отметить отличную подготовку отдельных составных частей австро-венгерской военной системы. В частности, стоит вспомнить об австро-венгерском Генеральном Штабе – самом сильном в рядах Германского блока, а также его блестящем руководителе (организация работы подробно описана в труде Б. М. Шапошникова «Мозг армии»). Причем обстановка работы для этого органа усложнялась специфическим политическим положением Австро-Венгрии - что вызывало весьма разносторонние военные устремления монархии, «разнокалиберные» цели и задачи.

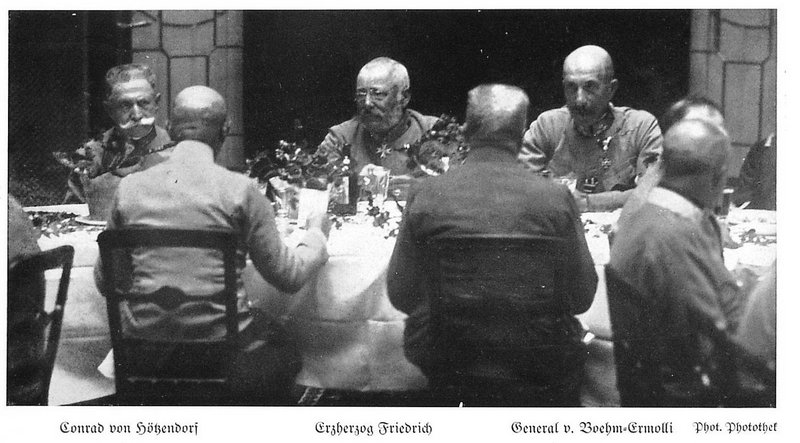

Высший генералитет Австро-Венгрии за столом. Лицом к нам сидят слева направо: Конрад фон Гетцендорф, эрцгерцог Фридрих, генерал Бем - Эрмолли.

Главным противником являлась Россия - и против нее, в основном, была направлена военная подготовка. Сербия являлась противником несравненно более слабым - но война с ней гораздо более отвечала непосредственным интересам Дунайской монархии в ее устремлении на Балканы. В то время как война с Россий являлась необходимостью и представляла собой очень тяжелую задачу, война с Сербией была желанной для австрийской армии - так как сулила успех над несравненно более слабым противником. Это имело серьезное влияние на ведение войны.

По плану, правда, намечалось, что действия против Сербии (при борьбе на два фронта) будут носить выжидательный оборонительный характер - что и соответствовало обстановке. Но, на самом деле, соблазн оказался столь велик, что на Балканском ТВД перешли с самого начала войны к широкой наступательной операции. Это не соответствовало имеющимся силам и окончилось поражением, а вместе с тем отразилось на Русском фронте - поскольку затянулась переброска сил на последний. Характерно, что, несмотря на первое поражение, не остановились перед второй «сокрушительной» операцией против Сербии - которая окончилась полным крахом.

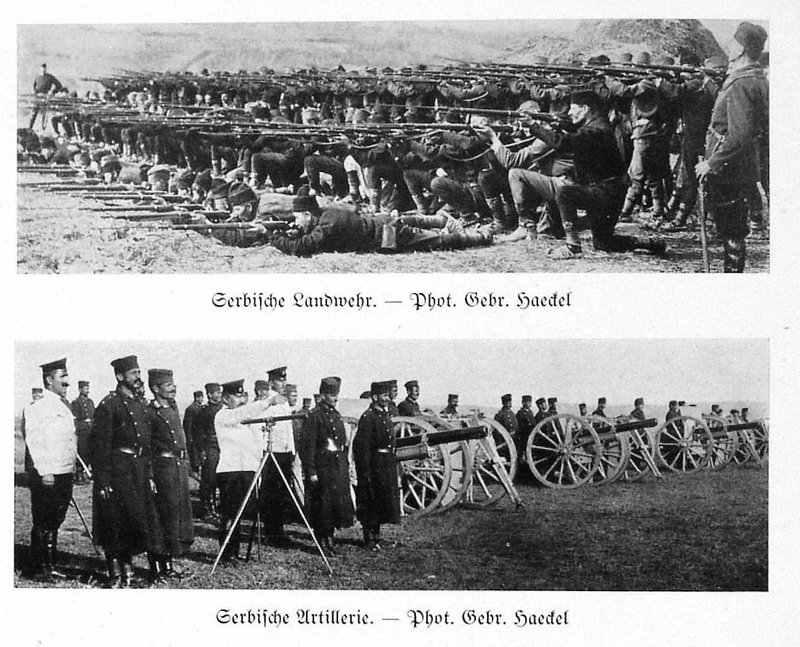

Сербская пехота и артиллерия.

Помимо этих двух несомненных противников, в расчетах австро-венгерского Генштаба фигурировали (и как показала война - не без основания) Италия и Румыния (на них все время оглядывались). Такая многочисленность возможных противников отразилась на выработке планов действий и повела к многочисленным вариантам. Привычка принимать решение с «оглядкой» на все стороны проходит очень яркой нитью по всему ходу кампании 1914 г. Конрад все время беспокоится о позиции Румынии, Италии, Болгарии - и результат той или иной операции связывает с тем, как бы повлиять в благоприятную сторону на позицию каждой из этих стран. Успех на Сербском фронте должен был повлечь выступление Болгарии на стороне Германского блока, успех в Галиции должен был, по меньшей мере, гарантировать нейтралитет Румынии, тот и другой должны были сдерживающе повлиять на Италию.

Основной вариант войны «Р» (с Россией и Сербией) совершенно правильно расценивал оба театра и предполагал ограничиваться обороной на Сербском; но, наряду с этим, существовал вариант «Б» (война только с Сербией) - и это имело очень серьезные последствия. Политическая ситуация перед войной была настолько ясна, что наивно было рассчитывать на возможность изолированной войны с Сербией - и никакие сложные перипетии шахматных ходов с последовательностью объявления войны не могли, в сущности, ничего изменить. Соответственно, оправданием для австро-венгерского Генерального Штаба все это не является. Австрийцы сохранили в своем варианте развертывания слишком много сил на Сербском театре; они усугубляли это обстоятельство тем, что начали сосредоточение по плану «Б» (против Сербии) - т. е. бросили туда первоначально лишнюю армию (2-ю), вместо того, чтобы сразу сосредоточить ее на Русском фронте. Последствия известны: задержка в сосредоточении этой армии и лишний шанс для авантюры на Сербском фронте. Объяснение этому вряд ли можно искать в наивности австро-венгерского командования. По всей видимости, оно кроется в столь характерном для коалиционных войн стремлении урвать силы с общекоалиционного фронта (в данном случае - Русского) в расчете на союзника с тем, чтобы побольше бросить на «свой» фронт (в данном случае - Сербский). Конрад, который понимал отрицательные последствия таких действий, сделал ошибку, решившись на развертывание по плану «Б» и проявил слабость, допустив наступательную авантюру в Сербии (причем дважды).

В рецензируемом труде перевозкам по стратегическому сосредоточению посвящена отдельная глава, и в последней отмечается, что план сосредоточения австро-венгерской армии и план перевозок, в противовес германскому жесткому плану, был гибок - что являлось его достоинством. План был постольку гибок, поскольку существовали два варианта (не считая варианта «И» - против Италии) сосредоточения и был предусмотрен, помимо двух основных эшелонов (эшелон «А» и минимальный балканский эшелон), так называемый эшелон «Б», который в одном случае направлялся на Сербский фронт, в другом - на Русский. Фактическое осуществление перевозок опрокинуло все расчеты: эшелон «Б» уже катился к сербской границе, когда было принято решение о войне с Россией; его на ходу не смогли повернуть, он был выгружен в назначенном ему районе и только там вновь погружен и направлен на Русский фронт; только некоторые части оказались еще в районе погрузки и сразу направлены на Русский фронт. При этом, конечно, нельзя не согласиться, что на долю австро-венгерских железных дорог, как по подготовке плана перевозок, так и в связи с их выполнением, выпала гораздо более сложная задача, чем где бы то ни было, - и их работа представляет несомненный интерес.

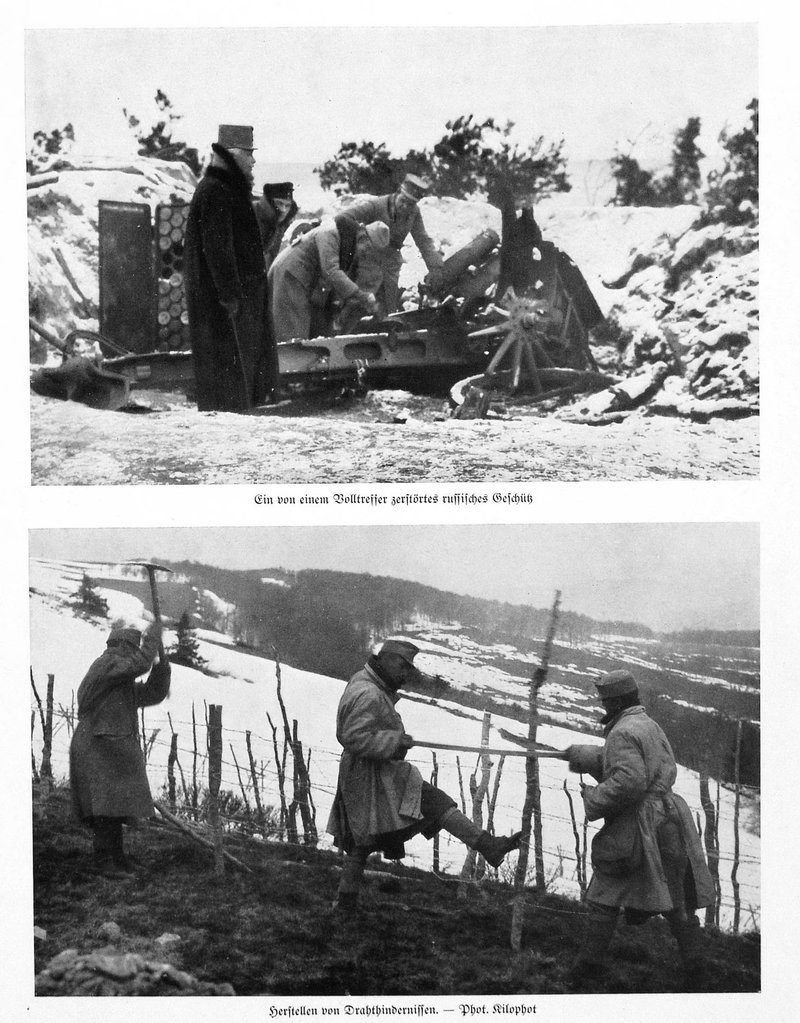

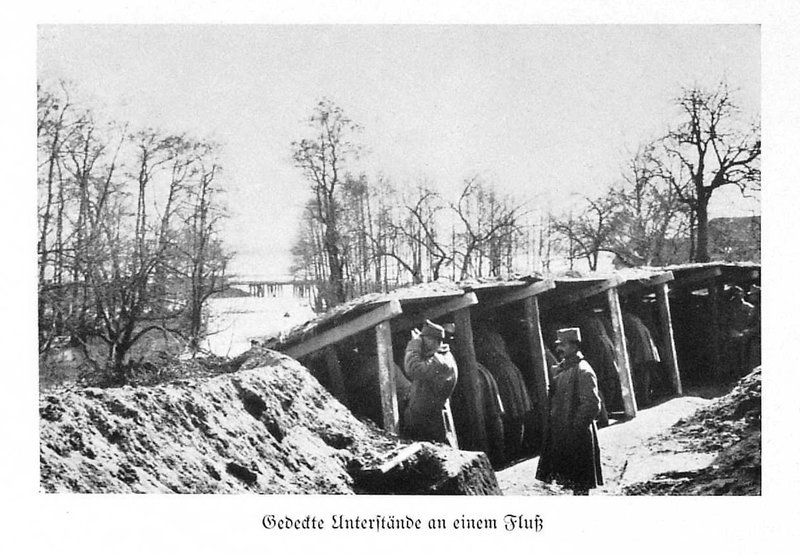

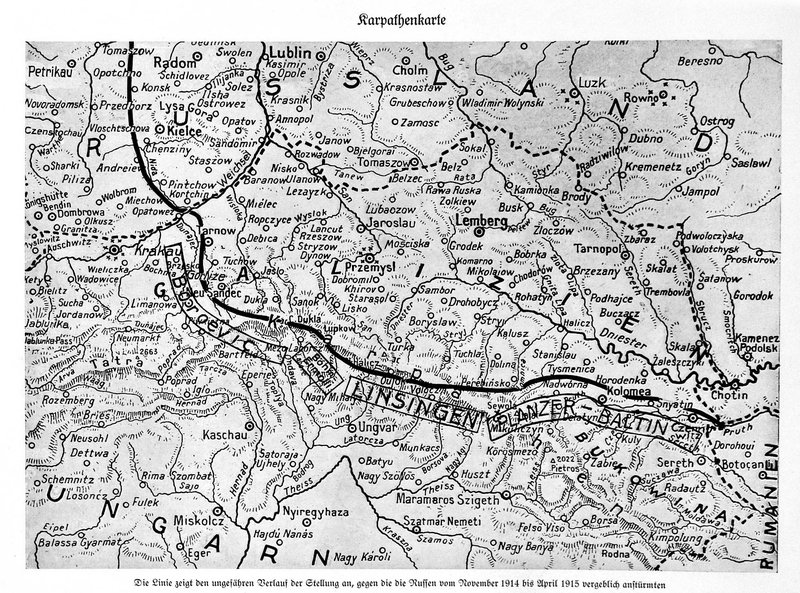

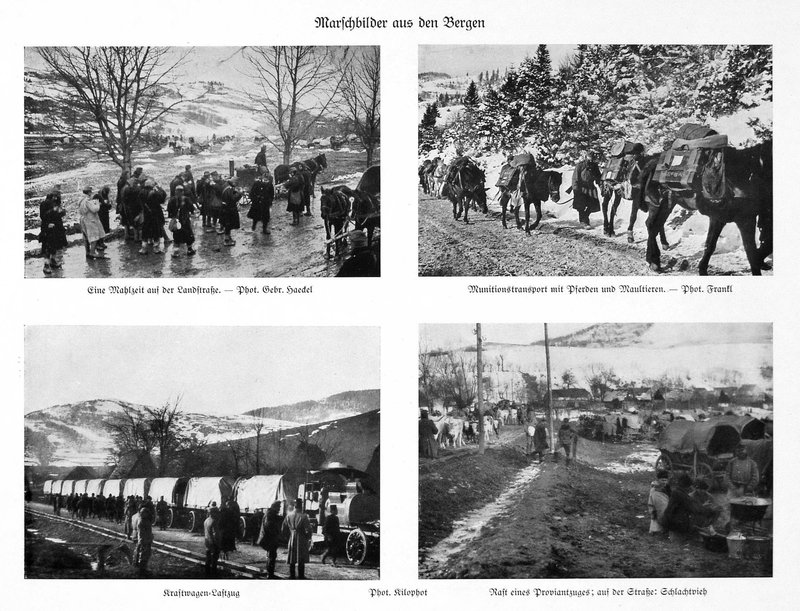

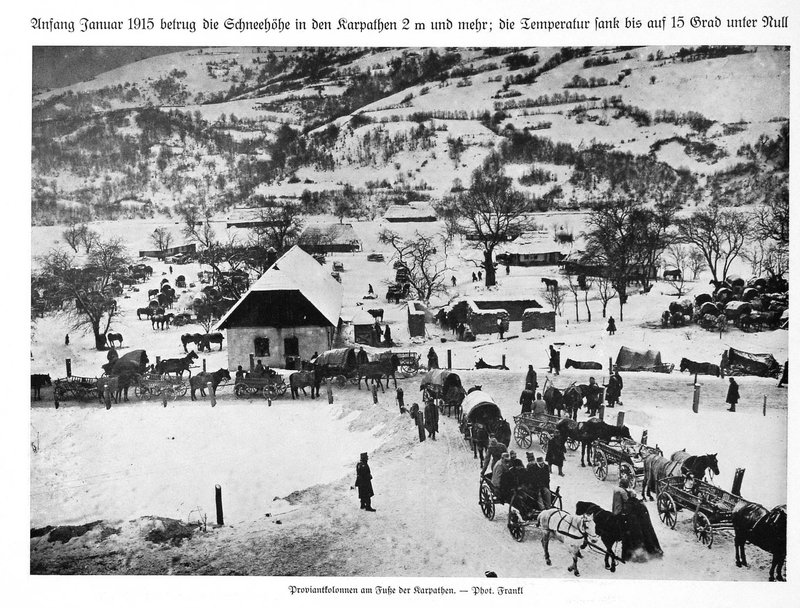

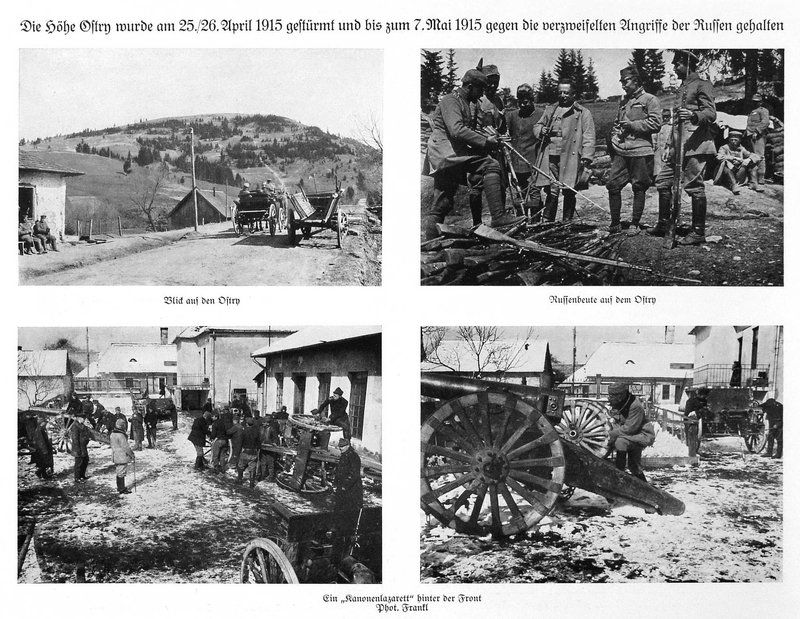

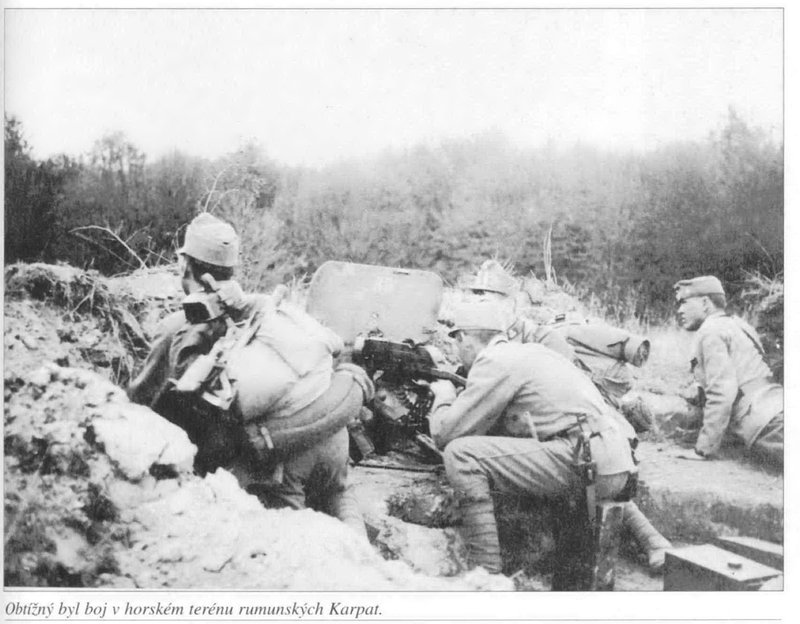

Карпатский фронт в ноябре 1914 - апреле 1915 гг.

Основное содержание труда, как это обычно для военно-исторических трудов, занято трафаретным описанием хода военных действий с краткой, для каждой операции, оценкой и разрозненными замечаниями по поводу отдельных сторон деятельности командования, штабов и войск. В этом отношении труд мало чем отличается по структуре и методу от всех больших сводных официальных работ по Первой мировой войне – и наиболее близок германскому Рейхсархиву. Этот «летописный» характер для последнего несколько компенсируется более - менее детальным анализом - правда, за счет «разбухания» объема. Так как австрийской «рейхсархив» не мот себе позволить такой роскоши (его первый том должен был бы, при сохранении этих пропорций, вырасти, примерно, втрое), то получилось беглое описание с анализом обзорного типа. Очень заметна тенденция вместить побольше названий частей, чем-либо где-либо отличившихся, внести «в историю» возможно большее количество фамилий командного состава (да еще с указанием, где и когда тот или иной его представитель «заработал» орден). Отдельные эпизоды операций подчеркнуты зачастую не потому, что они представляют интерес как военный опыт, а потому, что нужны для культивирования «духа» и для «утверждения славы австрийского оружия».

В противоположность германской армии, которая развернулась с очень четким распределением сил между Западным и Восточным фронтами (что, правда, также было искажено и при планировании, и впоследствии), австро-венгерская армия в самом развертывании отразила двойственность своих политических и военных устремлений - что сказалось на ходе Галицийской битвы. По плану войны с Россией и Сербией на Сербский фронт предназначались две из шести формируемых армий (что составляло примерно 25% всех австро-венгерских сил). Вместе с частями 2-й армии, большая часть которой фактически первоначально сосредоточивалась на Сербском фронте, там оказалось сосредоточенным в начале войны около трети всех сил. Но даже сосредоточение четверти сил на второстепенном фронте, каковым являлся Сербский, нельзя признать удачным при условии, что на Русском фронте ставилась резко выраженная наступательная задача. У Конрада, по свидетельству труда, было благое намерение вытащить с Сербского фронта, вслед за эшелонами 2-й армии, также и 5-ю армию, но этого ему не дали сделать (было оказано давление на императора со стороны венгерского правительства). Для того, чтобы пресечь всякие «поползновения» Конрада в этом направлении, было создано самостоятельное командование Южным фронтом, донесения которого поступали непосредственно в военную канцелярию императора. Конраду было запрещено снимать оттуда силы. Верховное командование протестовало - но без особой настойчивости.

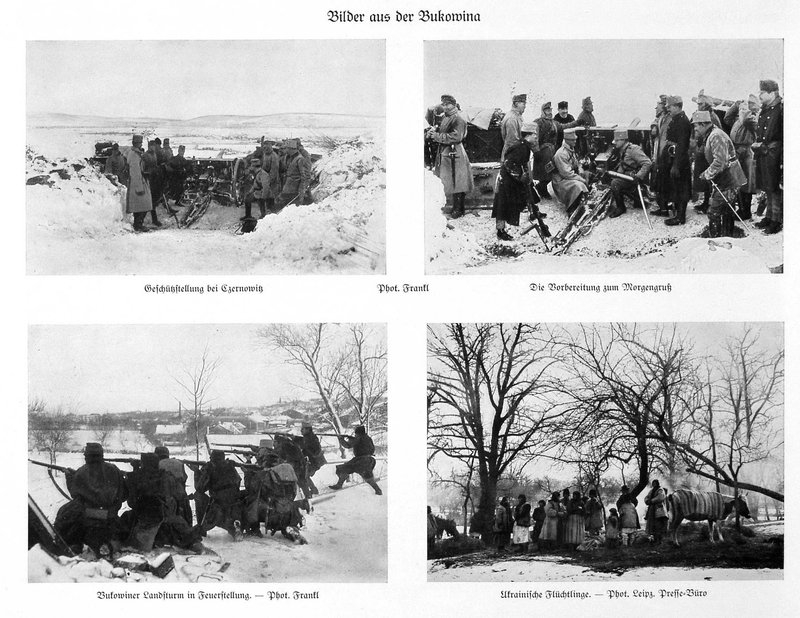

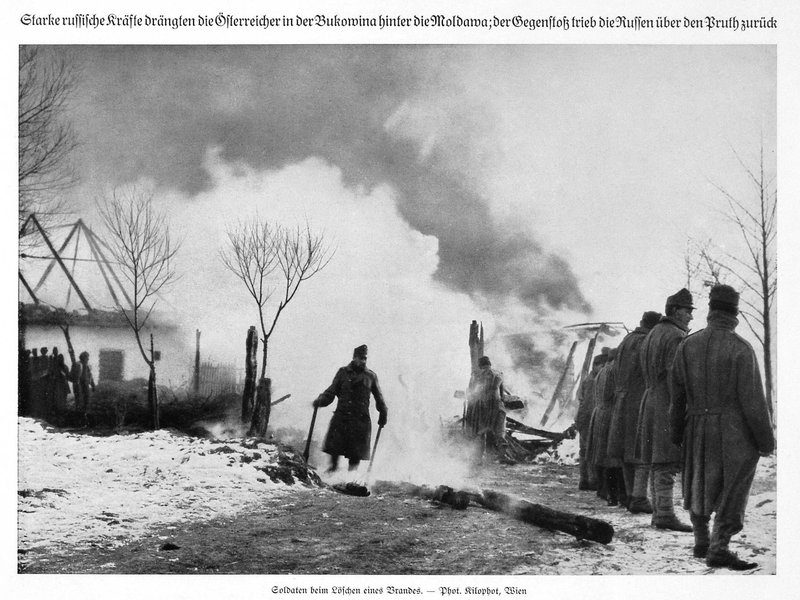

Бои в Буковине. Осень - зима 1914 г.

То обстоятельство, что мобилизация и сосредоточение были начаты первоначально для войны только с Сербией, внесло немало сумятицы. 2-я армия по этому варианту предназначалась на Сербский фронт и перевозка уже началась, когда была объявлена всеобщая мобилизация. Как выше отмечалось, этой армии пришлось некоторое время «присутствовать» на Сербском фронте, что послужило лишним стимулом для командующего южной группой - чтобы начать наступление, используя для демонстрации 2-ю армию. Это же склонило и Конрада согласиться с планом Потиорека (командарма-6, он же командующий группой).

Таким образом, Австро-Венгрия начала на обоих фронтах решительные наступательные операции, имея для этого везде недостаточно сил. Так как 2-ю армию не допустили втянуться в сражение на Сербском фронте, а сербы ее «присутствием» не дали себя ввести в заблуждение, то ее роль здесь скорее оказалась отрицательной. А к галицийской операции она запоздала. Труд Рейхсархива склонен несколько переоценивать запоздание 2-й армии для исхода Галицийской битвы.

В защиту Конрада и основанием для принятия плана решительного наступления на Русском фронте служило, помимо общей наступательной доктрины (разделяемой германским и австрийским Генеральными Штабами), категорическое обещание, данное Конраду Мольтке в мирное время и подтвержденное в самом начале войны (2 августа 1914 г.) - о поддержке австрийского наступления соответствующим ударом со стороны германской армии. То есть расчет Гетцендорфа базировался на аналогичном приложении своих сил со стороны союзника – для которого общекоалиционные интересы должны были оказаться важнее местечковых восточно-прусских.

Конрад писал, что германское командование обещало предпринять наступление в направлении на Седлец. В то же время Мольтке, задним числом, сообщал только о наступлении «с целью поддержания одновременного австрийского наступления», с оговоркой о возможности срыва этих намерений вследствие действий противника. В письме от 2 августа 1914 г. эта оговорка превращается в основную установку для действия германской армии на Востоке (командующему 8-й армии приказано связать как можно большие силы северной и западной групп русских, тем самым оттянув их от австрийской армии, облегчив последней первый период борьбы – что было явным передергиванием, так как эти силы русских наступали только на Восточную Пруссию, т. е. ничего не оттягивалось) и только «если такое ускоренное наступление русских севернее Вислы значительно превосходящими восточную германскую армию силами не последует, то германский главнокомандующий будет наступать восточной армией вглубь России в направлении, наиболее облегчающем действия австрийской армии...».

Карпаты, конец кампании 1914 г.

Ясно одно - и в том и в другом случае германское командование обязывалось поддержать австрийского союзника. Вместе с тем, оно оставляло за собой свободу действий в отношении того, как эту задачу оперативно решить. Конрад же понимал это обязательство в виде единой определенной операции - а именно, взятия в клещи («польские клещи») русской армии.

Имел ли основание Конрад именно так понимать свое соглашение с Мольтке и на этом факте основывать план действий? Немцы (Рейхсархив) считали, что это имело место в довоенном соглашении и что директивы Мольтке командующему 8-й армии были отступлением от этого соглашения. Естественно, это утверждение является необоснованным. Имела место, как это обычно для штабов коалиционных армий, недоговоренность, за которой скрывалось намерение каждой из сторон использовать другую в своих интересах: немцам нужно было побудить к энергичному наступлению австрийцев (поэтому они не возражали до поры до времени против толкования обязательства, как «непосредственной поддержки на поле боя»); Конрад, понимая неопределенность обязательства, организовал рискованное наступление в расчете на то, что союзник будет вынужден, чтобы не допустить его разгрома, действовать именно в желаемом контексте. Это подтверждается и тем, что, несмотря на «разочарование» поведением союзника, Гетцендорф упорно держится за свой план в период галицийской операции - несмотря на обнаружившийся в самом начале и все более нарастающий кризис, держит (до последнего момента) сражение в очень остром напряженном состоянии, убеждая союзника в необходимости срочно помочь и надеясь на эту помощь. Именно поэтому он решает отступать в самый последний момент - когда даже прибытие германских подкреплений непосредственно на поле боя не могло бы помочь делу. В результате Конрад выводит свою армию столь основательно надломленной, что она, в сущности, уже утратила возможность самостоятельных активных операций.

В дальнейшем австро-венгерская армия прочно прикована к своему мощному союзнику и свои действия вынуждена соподчинять его замыслам и его инициативе. Конрад явно не учел, что союзник очевидно «согласен был» рискнуть австрийской армией в гораздо большей степени, чем этого хотел австрийский главком.

Любопытно, в этом контексте, сопоставить поведение германского командования в сражении на Марне. Там, как известно, положение германских армий не давало повода к отступлению. И германские армии отступили, сохраняя полную боеспособность, и легко оторвавшись от противника. В то же время австро-венгерская армия отступила в Галиции лишь тогда, когда ее силы были исчерпаны и она оказалась в чрезвычайно угрожающем положении - и отступала она, буквально на каждом шагу «харкая кровью».

Неужели в этом случае австро-венгерская армия и ее командование оказались «доблестнее» осторожных германцев?

Если германское командование в интересах более широких замыслов сознательно шло на риск разгрома союзной австро-венгерской армии в самом начале войны, то Конрад, напротив, переоценил степень готовности к боевому сотрудничеству своего союзника. Но немцы наказали сами себя - их Танненбергская операция оказывается стратегически никчемной – так как не только не отвлекла ни одного русского солдата с австрийского фронта, но, наоборот, побудила русское командование направить все силы туда, в частности, за счет раскассирования Варшавской группы.

Конрада, в отличие от немцев, нельзя упрекнуть в том, что он не действовал в интересах общего дела. Он отдавал себе отчет в угрозе с востока (со стороны 8-й и 3-й русских армий) - но решился на риск больший, чем это было в узких интересах австро-венгерской монархии. Просчитался он, главным образом, в содействии своего немецкого союзника.

После поражения, понесенного в Галицийской операции, австро-венгерское командование уже не рискует проводить самостоятельные ударные широкомасштабные операции. Центр тяжести и фактическое руководство операциями на Русском фронте осенью 1914 г. переходит к германскому командованию. Попытка поставить вопрос о создании общего командования (под руководством австрийцев) решительно отметается, под более или менее благовидным предлогом, германским командованием. Австрийский участок фронта становится все более пассивным.

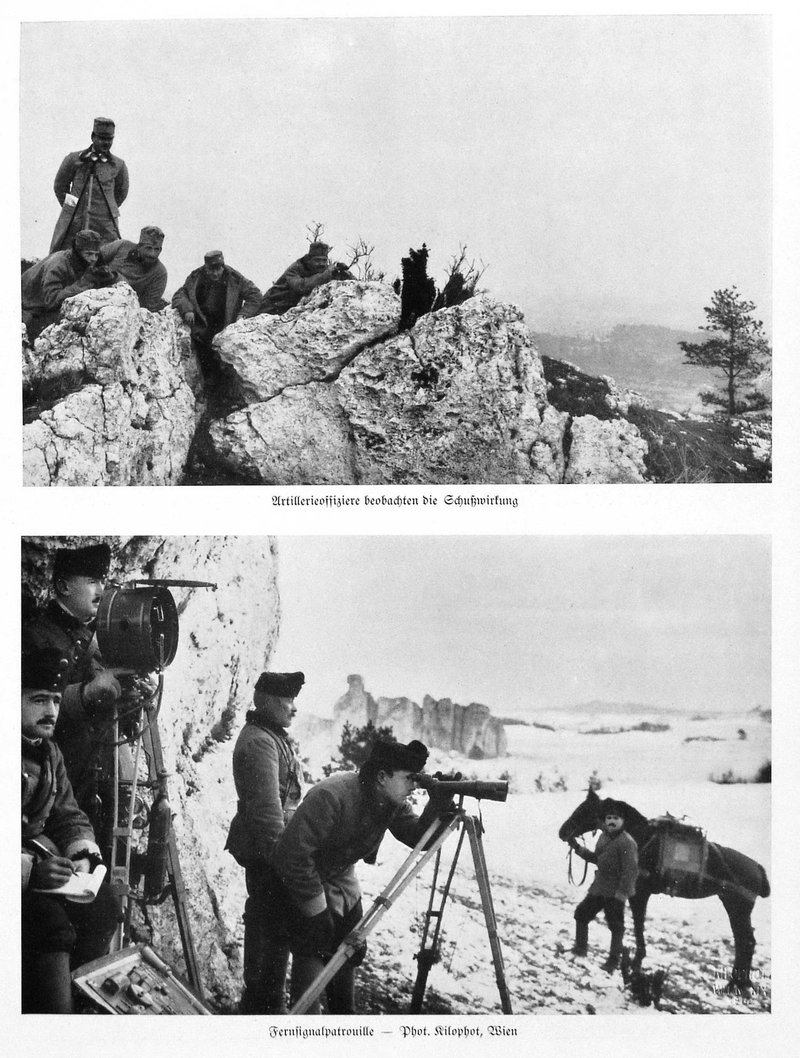

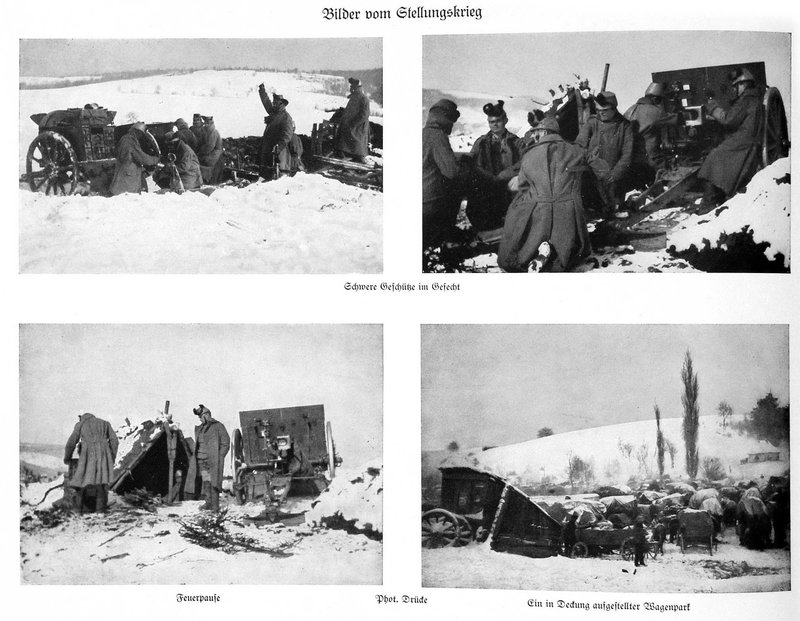

Бои в Карпатах в конце 1914 - начале 1915 гг.

В следующей операции (на Висле и Сане) все попытки Конрада активизировать участок Сан - Карпаты, в частности организацией наступления южнее Перемышля, не могут изменить положения. Действия здесь на некоторое время стабилизируются - и русские совершают перегруппировку к северу, выводя на среднее течение Вислы 4-ю, 5-ю и 9-ю армии. Помимо самого хода действий на этом участке, положение здесь ярко иллюстрируется тем, что весьма резкие, «пришпоривающие» директивы Конрада своим подчиненным, его постоянное толкание ни к чему не приводят - армия явно выдохлась. Активную роль играет лишь 1-я армия, участвующая совместно с германскими силами в Варшавско-Ивангородской операции. К досаде австрийского командования и составителей рецензируемого труда, ее роль не самостоятельна - и с отходом немцев она также вынуждена отступить. Союзнику достается немало замечаний, что своим преждевременным отходом он не дал возможности завершить якобы имевшее все шансы на успех ивангородское дело. Так или иначе, «фактическое» поведение немцев решило вопрос об отходе всех австрийских армий к границам Силезии и к Кракову.

В следующей операции (Лодзь - Краков) австрийский фронт целиком смыкается с немецким. На участке севернее Кракова действуют две австро-венгерские армии (1-я и 2-я): 1-я в направлении на Кельце, 2-я на Петроков; в промежутке между ними действует германская армейская группа Войрша. Несмотря на такое тесное примыкание и даже прослойку с немецкими войсками, роль австро-венгерских армий в этой операции является пассивной - дело решалось Лодзинской группой немцев. Даже сковывание русских двум австро-венгерским армиям вкупе с группой Войрша на своем участке не удалось. Несмотря на ожесточенные бои, здесь наблюдалось топтание на месте.

Германские войска и позиционная война.

Для положения на галицийском и карпатском участках фронта в этот период характерно решение, принятое в начале декабря командованием 3-й армии - об отходе на оборонительную позицию в район Кошице, т. е. вглубь Венгрии в направлении на Будапешт. Дело дошло до непосредственного воздействия, минуя Верховное командование, на командование 3-й армии со стороны венгерского правительства.

Лиманово-лопановский контрудар австрийцев, декабрь 1914 г.

Оценивая деятельность австрийского командования в период этих операций, нужно сказать, что оно примирилось со своей подчиненной ролью. В труде приводятся отзывы ряда германских военных деятелей, похвально оценивающих «жертвенность» австрийцев. Австрийский фронт все больше насыщается германскими частями в виде самостоятельных армейских групп – все больше напоминающими «прослойки» корсета.

Надо отдать должное Конраду. Переживая крушение своих планов и превращаясь фактически в исполнителя чужих замыслов, он продолжает упорно и кропотливо работать - непрерывно активизируя своих, несомненно, сдавших подчиненных. Для всей его деятельности было характерно то, что его замыслы по своей активности превосходили те возможности, которые предоставлялись ему соотношением сил и состоянием войск.

Эта роковая диспропорция нашла еще более яркое выражение на Сербском фронте. Там, как ранее отмечалось, имели место две наступательные операции.

Первая была организована наспех в самом начале войны (август) - причем немалую роль сыграло первоначальное сосредоточение здесь значительной части 2-й армии (в придачу к 2 армиям Сербского фронта – 5-й и 6-й). Соображения «престижа» на Балканах и желание поднять настроение внутри страны хотя бы небольшим военным успехом, были тем немаловажным моментом, которые склонили и Конрада согласиться на эту затею. Обе ударные армии были сосредоточены на западной границе Сербии - откуда и повели наступление. 2-я армия «демонстрировала» с севера. Очень быстро обнаружилась несостоятельность этого замысла. Обе ударные армии действовали разрозненно: 6-я запоздала с сосредоточением, а 5-я, наступавшая на нижнем течении р. Дрины, вскоре потерпела поражение на р. Ядар - что повлекло за собой общий отход. Конрад поспешил отозвать часть 2-й армии, хотел перебросить также часть 5-й армии на север – но, в результате был, как мы увидели, фактически отстранен от вмешательства в дела Южного фронта.

Второе наступление было организовано и подготовлено с большей тщательностью, причем в отличие от первого главный удар наносился не северной (5-й), а южной (6-й) армией - против левого фланга сербов. Эта операция, имевшая решительную задачу - разгромить сербскую армию, - продолжалось с перерывами два месяца (с половины октября до середины декабря). Австрийцами первоначально был достигнут ряд успехов, занят важный центр Вальево, они продвинулись довольно далеко вглубь Сербии (до р. Колубара), а на севере заняли Белград. Однако сербам удалось сосредоточить сильный кулак против правого фланга австрийцев (6-я армия) и нанести выдохшимся австрийцам сокрушительный удар. В результате - поспешное отступление и полное поражение. И здесь австрийская армия перестала быть активной силой.

Печальный для австрийцев исход Сербской кампании сыграл в политическом смысле гораздо большую роль, чем результаты операций на Русском фронте. Там поражение австро-венгерских армий затушевывалось общим для австро-германцев неплохим исходом кампании. На Балканах же воочию предстала несостоятельность в борьбе со слабым и пренебрегаемым противником. Поэтому неудивительно, что правительство, проявлявшее очень спокойное отношение к событиям в Галиции и предоставлявшее командованию большую свободу действий (канцелярия императора жалуется, что донесения с фронта поступают с запозданием, причем они очень лаконичны), чрезвычайно интересуется Сербским фронтом и нервно реагирует на события на последнем. Формируется впечатление какого-то разделения сфер влияния: Верховному командованию (фактически Конраду) предоставляется Русский фронт, в то время как император (фактически его военная канцелярия) ревниво оберегает свои суверенные функции по отношению к Сербскому фронту. К последнему направляют свое главное внимание венгерское правительство (угроза непосредственно границам Венгрии), а также министерство иностранных дел.

Мы видим, что не только соображения общей политики непрестанно воздействовали на ход военных действий, но имели место и «сепаратные» влияния. Так, энергичный и влиятельный венгерский председатель совета министров граф Тисса все время ревниво следил за тем, чтобы как можно больше войск сохранялось в Банате (венгерская провинция на границе Сербии); он же оказывал непосредственное воздействие на командование 3-й армии, действовавшей в Карпатах непосредственно на границах Венгрии. Упорная военная активность, вопреки всему и вся, на Сербском фронте, помимо соображений о воздействии на позицию Болгарии и других балканских государств, вызывалась стремлением поскорее захватить ту территорию, на которую австро-венгерская монархия рассчитывала в первую очередь при дележе военной добычи.

К началу "реанимации" австро-венгерской армии: австро-германские союзники у русских трофеев по итогу Горлицкого прорыва 1915 г.

Очень примечательна роль военной канцелярии императора. Несомненно, что военную активность на Сербском фронте в ущерб Русскому поощряло и стимулировало прежде всего это учреждение; начальник военной канцелярии Больфрас до последнего момента поддерживал «своего друга» Потиорека. Именно начальник военной канцелярии добивался выделения Сербского фронта в самостоятельное главное командование. Отсюда шли нарекания: император получает очень сухую и запоздалую информацию с фронта. Несомненно, что это был центр, который противостоял Генеральному Штабу и Конраду. Несомненно также, что этот центр имел свои взгляды на ведение войны.

Центр представлял как интересы придворных и феодально-монархических групп, министерств и верхних слоев отдельных национальных краев и областей Австро-Венгрии, так и значительные слои высшего командного состава, которые к нему тяготели и от него зависели. Это подтверждает и рецензируемый труд, сообщавший, что двойная линия подчинения (по линии командования и по линии штабов), имевшая место в германской армии, была еще более резко выражена в армии австрийской.

В этой связи обращает на себя внимание то обстоятельство, что за рассматриваемый период в австрийской армии произошли незначительные изменения в составе высшего командования (командование армий и корпусов) по сравнению с армиями других воюющих стран (Франция, Россия, Германия), хотя поводов к этому было, казалось бы, более чем достаточно - почти сплошная полоса поражений и на Русском и на Сербском фронтах.

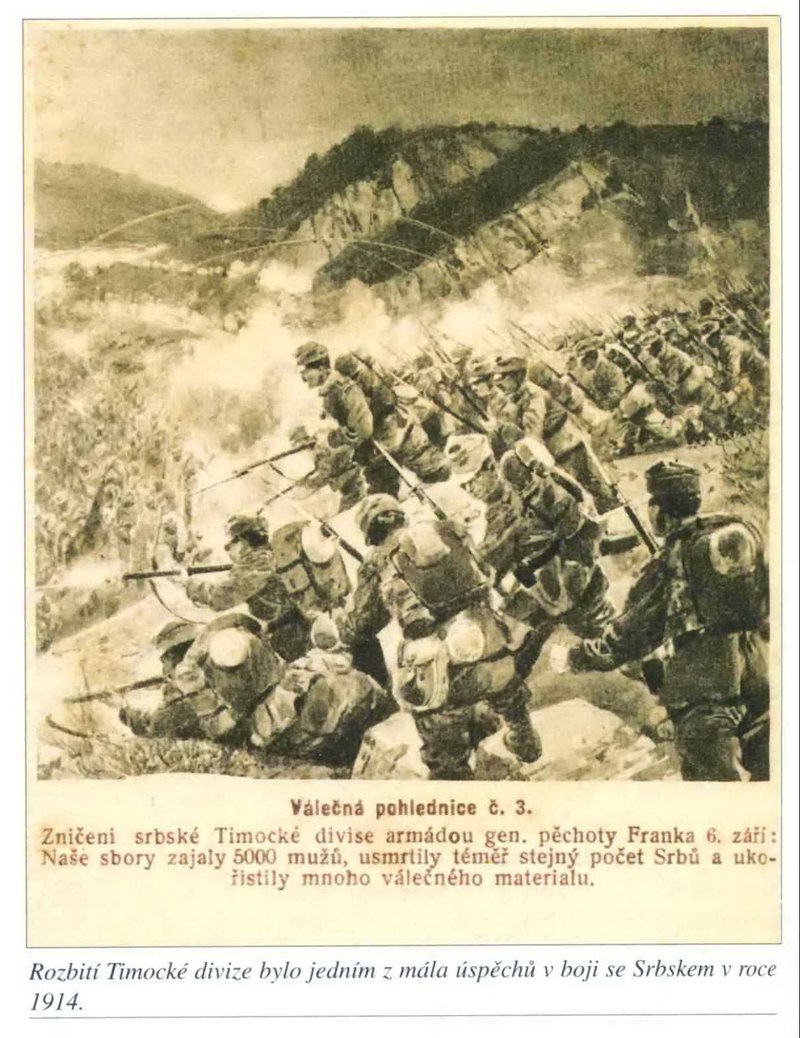

Открытка, посвященная боевым действиям на Сербском фронте, 1914 г.

Все отмеченные выше штрихи, из которых большинство, конечно, характерно для всех армий воевавших стран и часть которых отражает специфические черты армии австро-венгерской, вскрывают ряд факторов, которые должны учитываться при анализе ведения войны и военных действий.

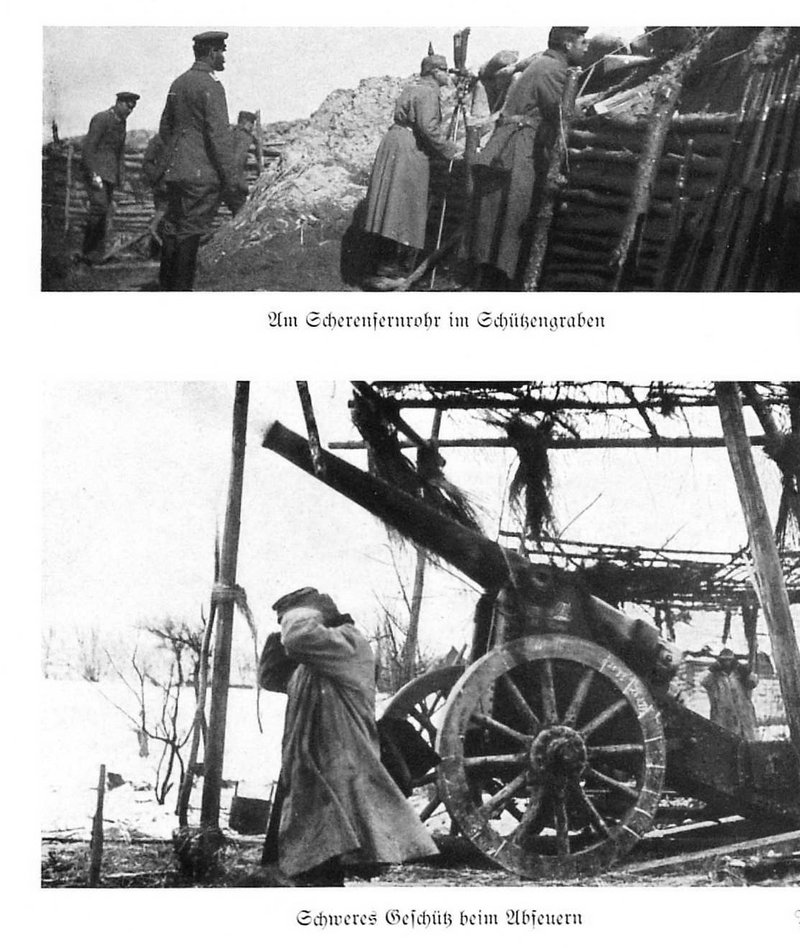

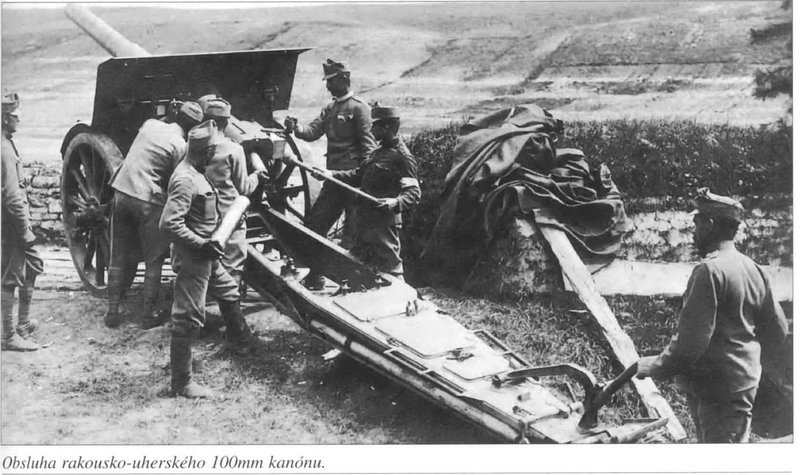

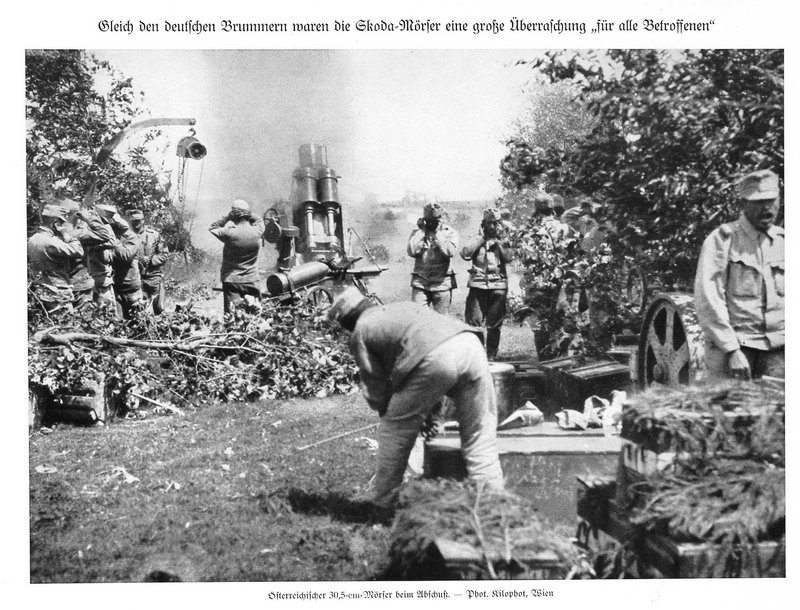

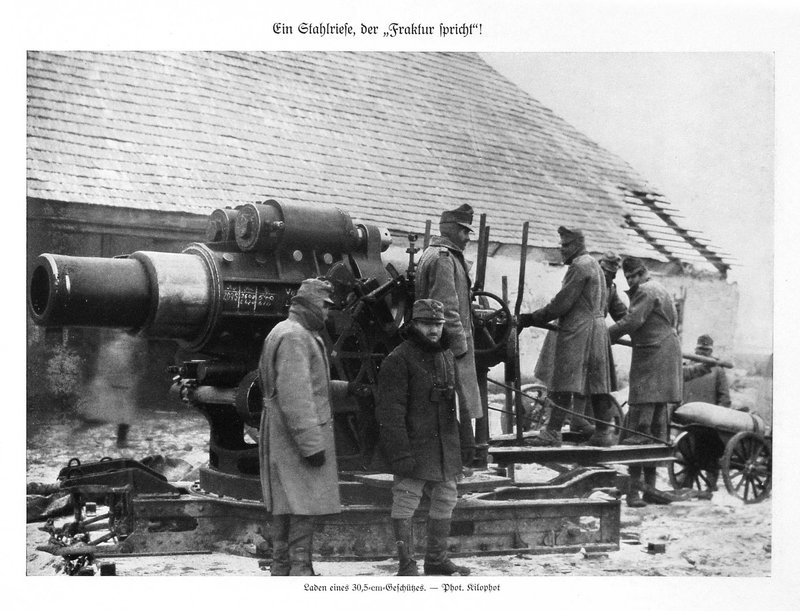

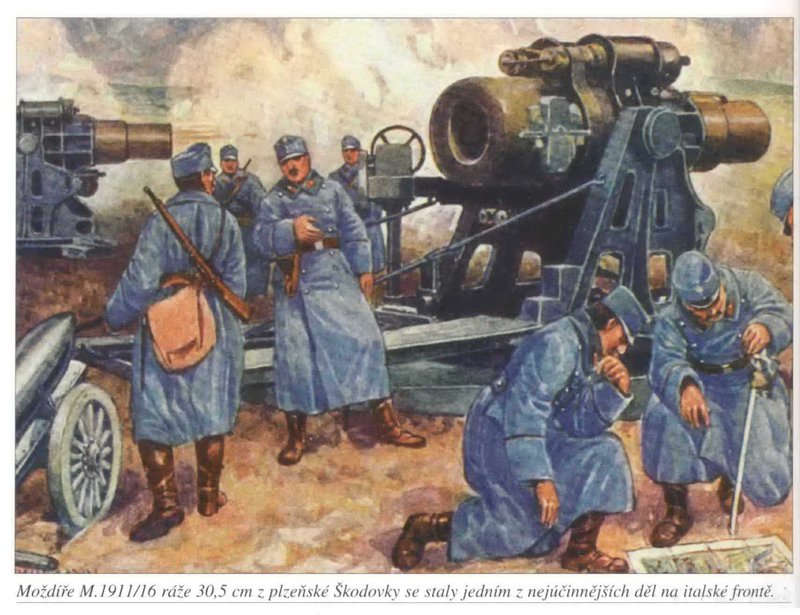

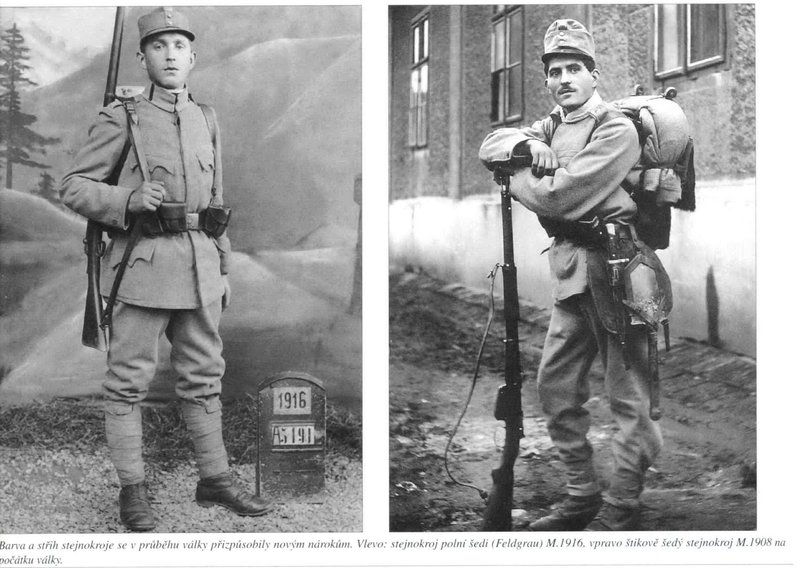

Одна из вводных глав посвящена очерку вооружения австрийской армии и ее техническому оснащению. Усиленно подчеркивается недостаточность вооружения и превосходство противника.

Но надо сказать, что австрийская армия обладала хорошей материальной частью артиллерии; австрийский пулемет и винтовка также были прекрасны.

Австрийские пулеметчики.

Инженерные войска и их оснащение, особенно в части имущества для наведения переправ, превосходили соответствующие русские и сербские войска.

Железнодорожная служба также была на достаточной высоте. Таким образом, в этом отношении австрийская армия обладала скорее даже некоторым превосходством над русской армией, не говоря уже о сербской - а не наоборот.

Некоторое превосходство в численности, следовательно, и в количестве, например, артиллерии, было на стороне русской армии. Таким образом, техническое оснащение при сопоставлении с армиями противников не дает повода говорить о слабости армии Двуединой монархии.

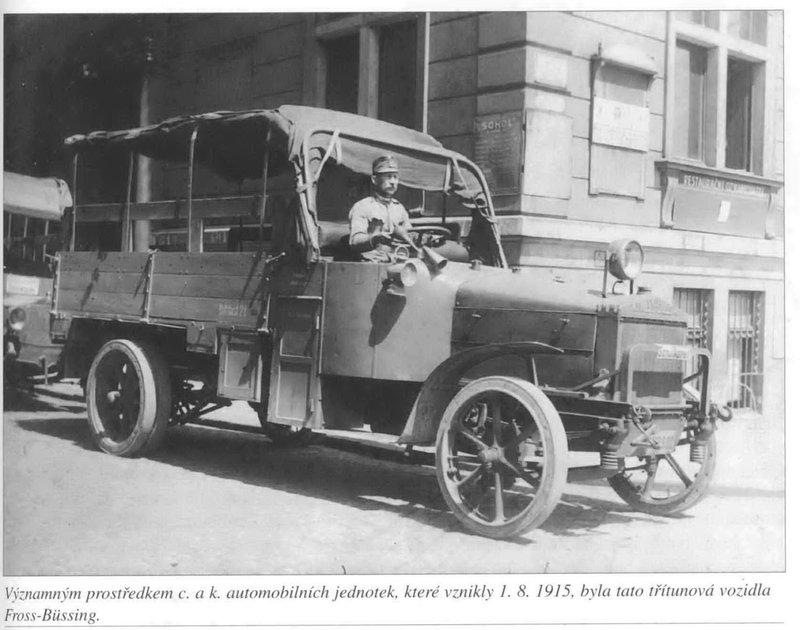

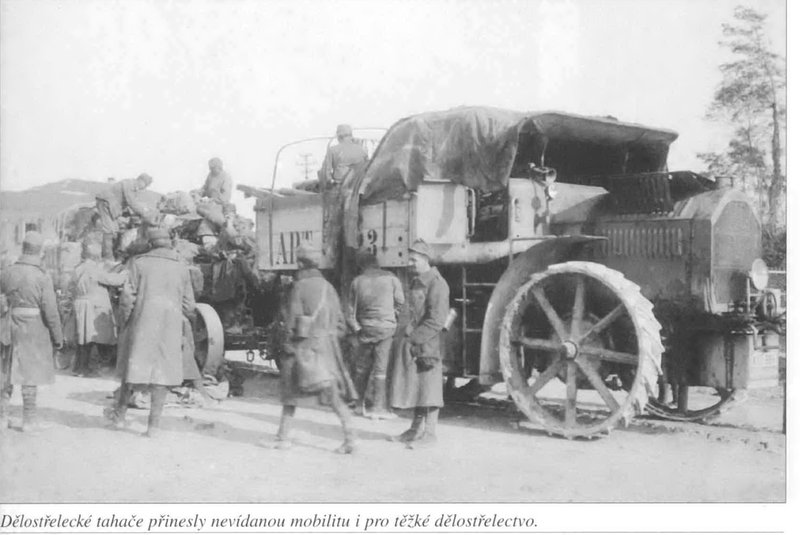

К вопросу о механизации австро-венгерской армии.

Снабжение боеприпасами, как и во всех армиях, не было рассчитано на те масштабы, которых потребовала война. Поэтому перебои отмечаются уже в период Галицийской битвы. В дальнейшем, особенно в связи с поражениями и поспешным отступлением, отмечаются признаки недостаточного снабжения - но это явление не было столь серьезным, как в русской армии.

Знаменитая 12-дюймовка. Активно применялась и союзными германскими войсками.

В сфере тактической и оперативной деятельности за основу описания взяты действия как минимум дивизий или равнозначных единиц (отряды и т. д.). Таким образом, охвачены и отражены высшие ступени руководства операциями и управления боем. Действия противника нашли в рецензируемом труде более слабое отражение, чем в Рейхсархиве.

Австрийское командование вступило в войну с ярко выраженной наступательной доктриной. Но если в германской армии это была система, вырабатывавшаяся в течение полувека, чрезвычайно тщательно проведенная в организации и воспитании армии сверху донизу и (самое главное) опиравшаяся на непрерывно возрастающую мощь быстро растущего германского империализма, то в австрийской армии дело не обстояло аналогичным образом, так как не было самого главного - политических основ, на которых такая доктрина могла базироваться. Успешный ход войны мог привести к тому, что австро-венгерская армия могла быть сцементирована и превращена в более надежный инструмент. Но наступление пехоты густыми цепями, кавалерийские атаки в конном строю, отсутствие взаимодействия артиллерии с пехотой и выезды первой на открытые позиции, - вкупе с оперативными недочетами привели к тому, что сложилось иначе.

Тирольские стрелки приветствуют императора Карла I.

Тирольские стрелки после боя.

Причем первоначальные этапы боевых операций и на Русском и на Сербском фронтах сопровождались некоторым успехом для австрийцев; но очень быстро сказались обратные результаты столь форсированного использования не очень богатого «морального» запаса устойчивости войск.

При наличии прекрасной материальной части армии, новейших методах применения некоторых видов оружия и пр. армия Двуединой монархии превращалась в младшего партнера армии кайзеровской. В основном тактика противников была на одном уровне, но Бог все также на стороне больших батальонов – и численное превосходство русских войск в Галицийской битве вкупе с исчерпанием моральной устойчивости части австро-венгерских войск сделали свое дело.

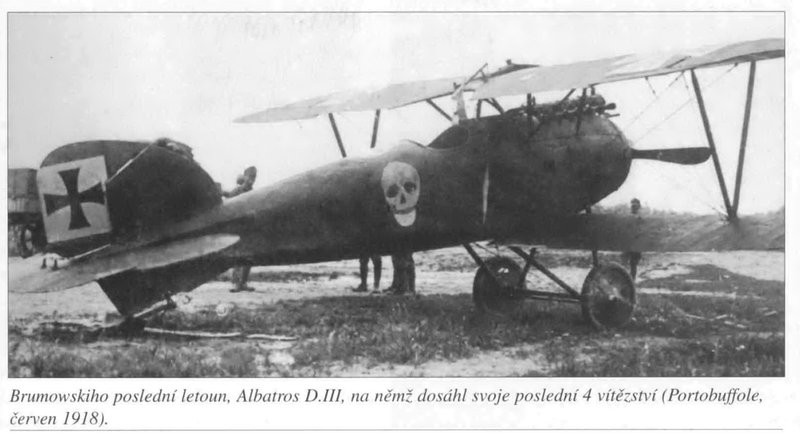

Альбатрос D-III аса № 1 Г. Брумовски.

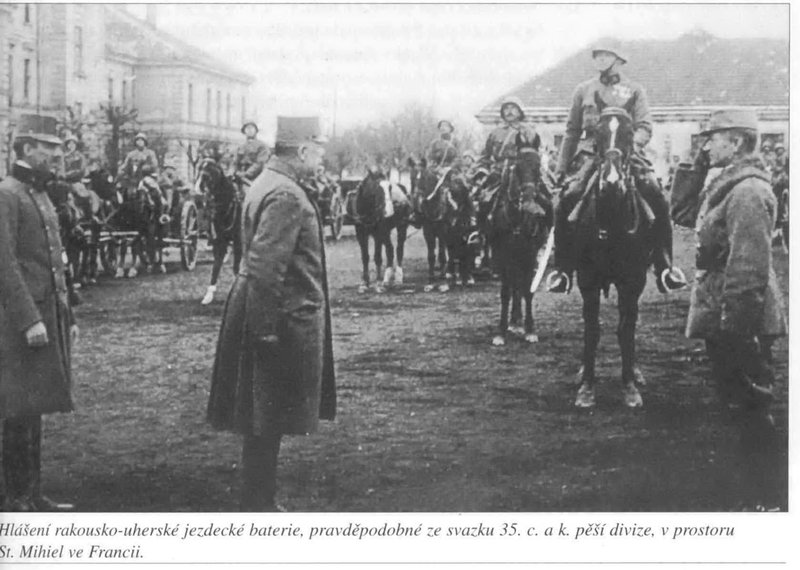

Австро-венгерские артиллеристы на Французском фронте. Сент-Миель, 1918 г.

В период Галицийской битвы повышенная активность привели к повышенным потерям – что в будущем повлекло снижение опративной активности. В Галицийской битве повышенную оперативную активность продемонстрировали 1-я и 4-я австрийские армии, где мы имеем ряд неплохих оперативных решений, которые показывают, что австрийское командование в этом отношении стояло не ниже (а иногда и выше) русского.

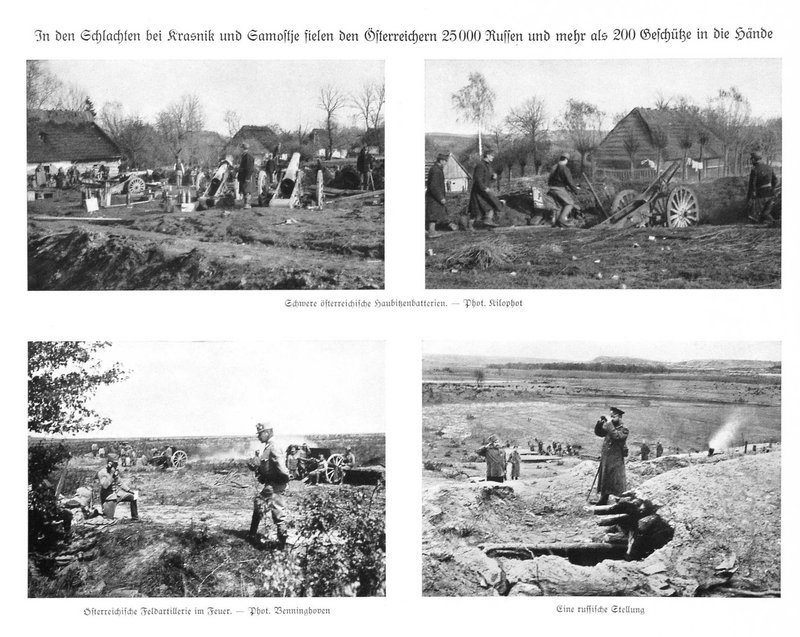

Бои под Красником и Люблиным на 1-м этапе Галицийской битвы - победы австрийского оружия.

Однако последующие операции показывают: с потерей «морального» запаса эта активность быстро изсякла; уже чувствуется отсутствие уверенности в боеспособности войск, а отсюда бесплодное топтание на месте; усиленный нажим и энергичное понукание Конрада мало помогает. Для действий на Сербском фронте следует особо упомянуть оперативную немощь командующего Потиорека, пользовавшегося не только большой поддержкой канцелярии императора, но и симпатиями авторов труда.

К слову, в последнем наибольший интерес представляют операции на Сербском фронте – тем более, что они почти совершенно не рассмотрены в отечественной историографии.

Австро-венгерская же армия, "воскресшая" как Феникс из пепла в 1915 г., продолжала сражаться - в т. ч. на новых фронтах (Итальянском, Салоникском), а также помогать своим союзникам на Французском фронте и т.д. Что нашло отражение на страницах следующих томов рецензируемого труда.

Автор: Олейников Алексей Владимирович