Вооружение и снаряжение

О первых зенитных орудиях

До Первой мировой войны зенитных орудий специальной конструкции насчитывалось: в Германии - 18, а во Франции и Италии – по 2 (!) единицы.

Но возросшая мощь и значение авиации заставили воюющие государства уже с 1914 г. обратить внимание на борьбу с самолетами с помощью артиллерийского огня. Главные задачи, стоявшие перед конструкторами зенитных орудий – придание зенитным снарядам возможно больших начальных скоростей, а пушкам - больших углов возвышения и кругового обстрела.

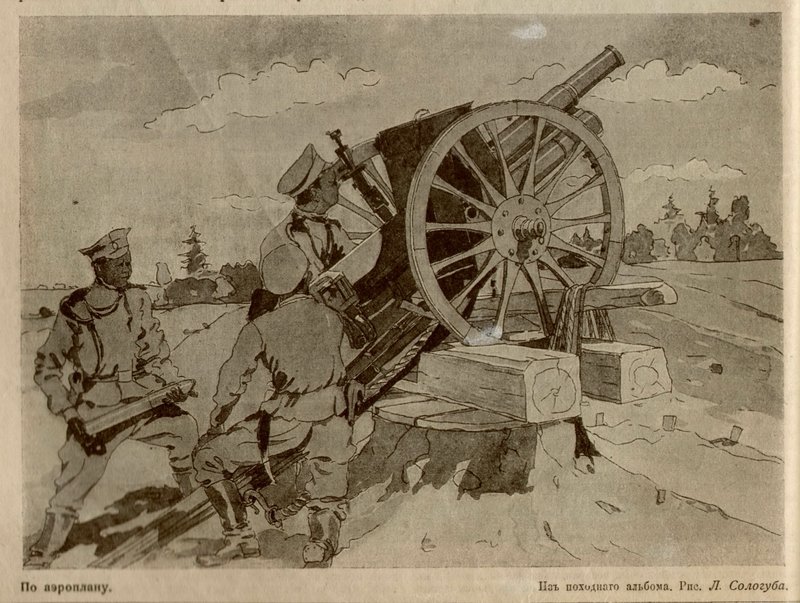

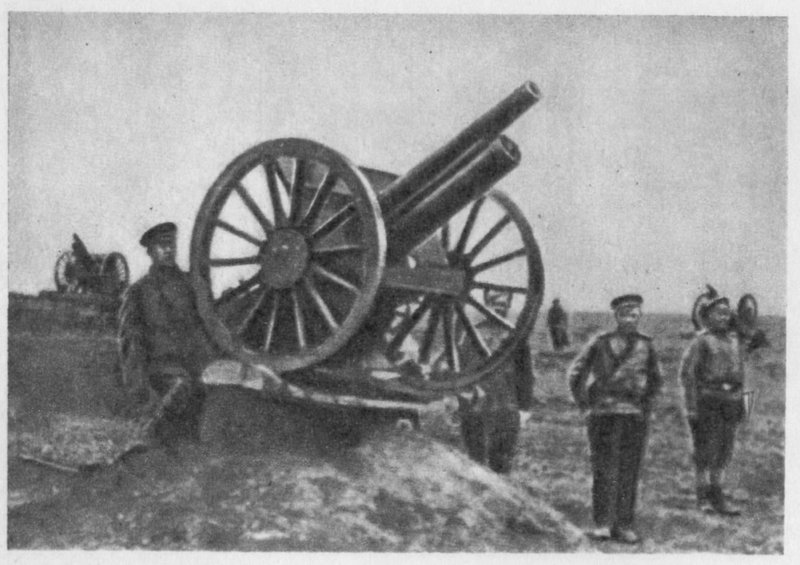

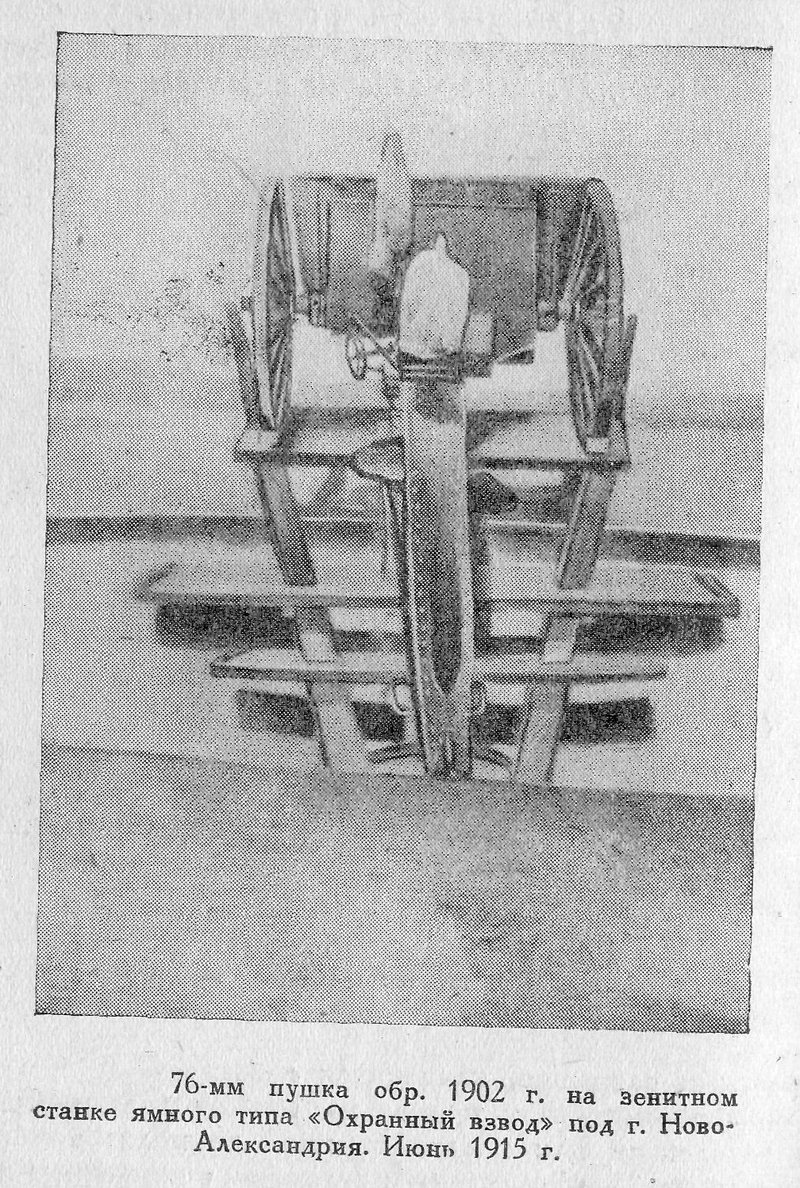

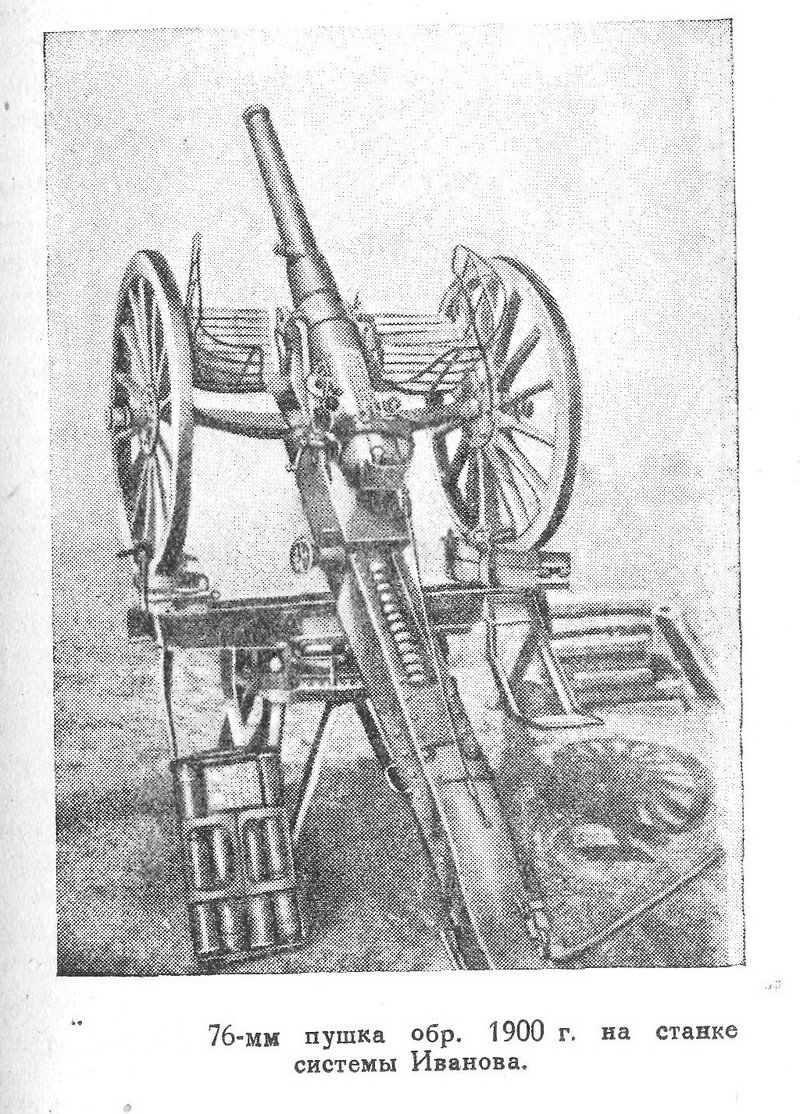

В России эти требования вначале реализовывались кустарным путем - полевые трехдюймовые пушки были поставлены на изготовлявшиеся усилиями войсковых частей деревянные станки, допускавшие угол возвышения до 60° и позволявшие вести круговой огонь.

Со временем скорострельность пушки выросла, появились и специальные прицельные приспособления.

76-мм полевая пушка, приспособленная для стрельбы по воздушным целям. 1915 г. Мы видим тактический прием установки таких орудий - треугольником.

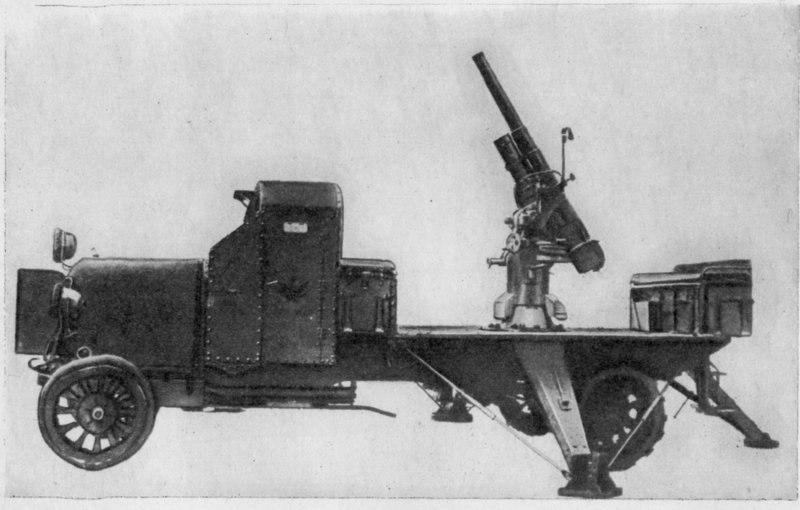

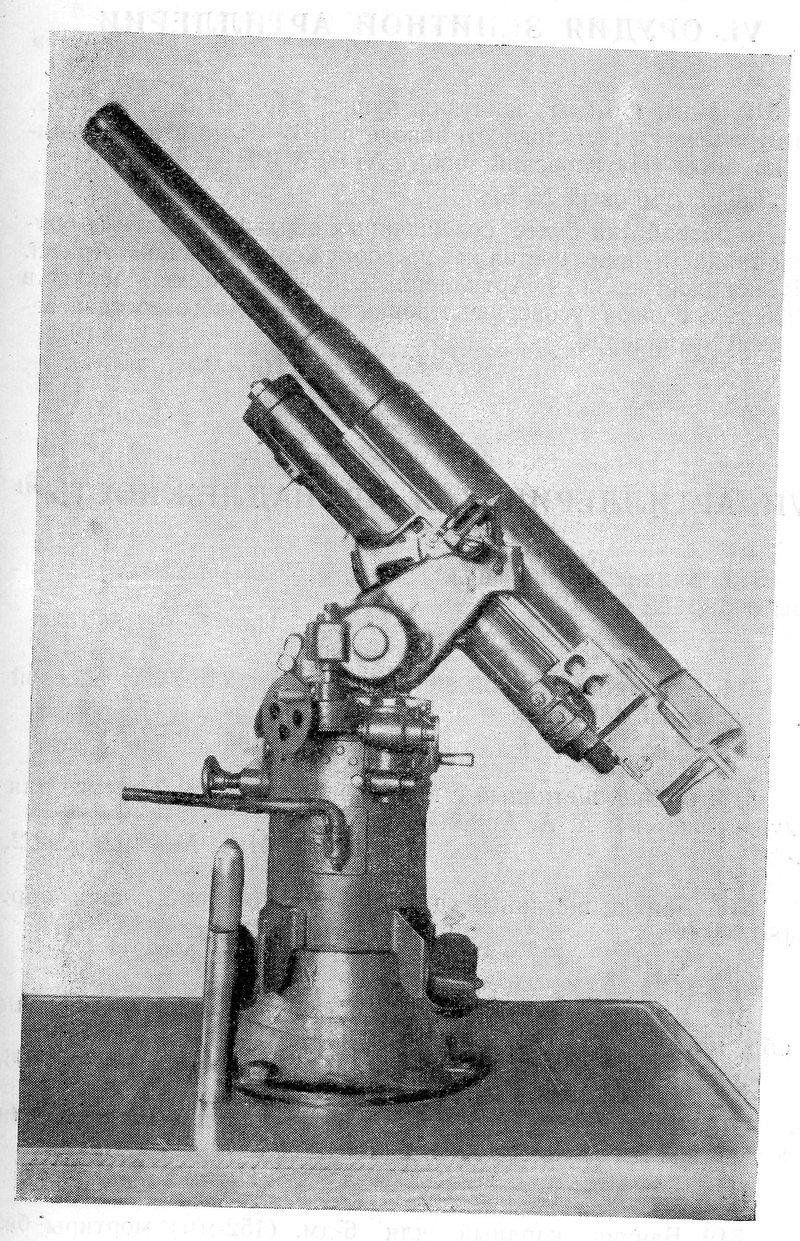

Было создано и специальное зенитное орудие: трехдюймовая скорострельная противоаэропланная пушка образца 1914 г. с круговым обстрелом на тумбовой установке, закрепленной на автомобиле. Она обладала скорострельностью до 30-ти выстрелов в минуту и дальностью стрельбы до восьми верст.

76-мм противоаэропланная пушка Лендера-Тарновского обр. 1914 г., установленная на автомобиле, - в боевом положении.

К 1917 г. эта пушка появляется на ряде важнейших боевых участков Русского фронта.

К концу войны число специальных зенитных орудий значительно возросло: в Германии до 2576, во Франции – до 900, в Италии – до 516 единиц.

В Германии применялись зенитные орудия следующих образцов:

1) 77-мм пушка в запряжке и на автомобиле (скорострельность до 25 - 30 выстрелов в минуту); 2) 30-мм скорострельная пушка; 3) 105-мм пушка на колесной установке (перемещавшаяся с помощью трактора).

У союзников, а позже и в русской армии, появляются также и автоматические скорострельные малокалиберные зенитные орудия: 40-мм пушка на лафете Депора (скорострельность до 300 выстрелов в минуту, дальность стрельбы до пяти верст), а также 40-мм пушка-пулемет Виккерса.

Основными калибрами зенитной артиллерии были: малый (37-40 мм), средний (75-77 мм) и большой (105-120 мм).

Орудия малых калибров часто снабжались бронебойными снарядами, средние же и большие калибры предпочтительнее было оснащать снарядами мощного фугасного и осколочного действия.

Первоначально для ведения зенитного огня в русской Действующей армии выделялись орудия из состава легких полевых батарей. Эти орудия как правило действовали бессистемно, без какой-либо организации и связи друг с другом.

Первой появившейся на фронте специальной зенитной батареей была автомобильная противоаэропланная батарея капитана В. В. Тарновского. В марте 1915 г. батарея прибыла в г. Ломжа – в распоряжение штаба 12-й армии Северо-Западного фронта. Батарея прикрывала штабы, войсковые части, позиции тяжелой артиллерии. Отлично себя зарекомендовала батарея и в ходе противовоздушной обороны Двинска в том же 1915 году.

А с 1916 г. в России было начато формирование серии противоаропланных батарей, оснащенных орудиями образца 1914 г.

3-дм (76-мм) зенитная пушка обр. 1915 г. Изготовлена на Путиловском заводе в 1917 г. Лафет тумбовый.

В 1917 г. был сформирован т. н. стальной дивизион Путиловского завода - из зенитных орудий образца 1914 г. на автомобилях и железнодорожных установках.

В активе русских зенитчиков – не только сбитые самолеты противника, но и более крупное воздушное судно.

12 января 1915 г. над Либавой огнем зенитной артиллерии был сбит германский цепеллин - дирижабль «Парсифаль» P.Z. № 19. Его экипаж (четыре офицера и три матроса) попал в плен. Появившись над Либавой, дирижабль подверг город бомбежке (сбросил 9 бомб), но на обратном пути около Виргена был подбит и упал в море в 1,5 верстах от берега, где его затем окончательно расстреляли и потопили прибывшие из Либавы буксиры.

Флаг со сбитого дирижабля «Парсифаль» P.Z. № 19.

На Французском фронте создавались специальные воздушные оборонительные пояса. Так, немцы в 2 - 3 км сзади боевых линий разворачивали зенитные батареи на расстоянии 6 - 8 км друг от друга. Батареи были связаны друг с другом телефонной связью и имели специальную службу наблюдения и связи.

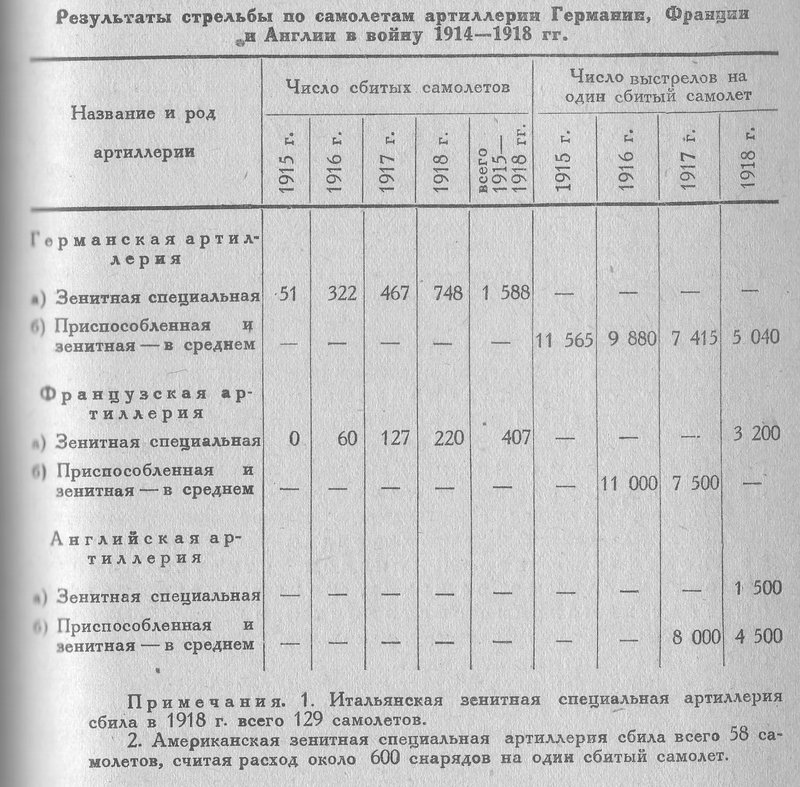

Статистические данные определяют успешность зенитной артиллерии следующим образом: один сбитый самолет для немцев приходился на 10 тысяч, а для австрийцев и французов - на 6 тысяч выстрелов. За 10 месяцев 1918 г. германской зенитной артиллерией было сбито 748, французской – 220, английской – 200, итальянской – 100 аэропланов.

Схема действия зенитной артиллерии выглядела следующим образом.

Для определения дистанции до самолета служил специальный дальномер, который работал непрерывно, через каждые 10 секунд определяя расстояние от батареи до приближающейся или удаляющейся цели. Кроме того, на особых угломерах, также через каждые 10 секунд, определялись изменения направления и углов местности по отношению к самолету. Получаемые с приборов данные через каждые 10 секунд передавались на батарейную планшетку, где специалисты быстро вычерчивали графики (кривые) зависимости зенитного огня от времени, дистанции, направления и углов местности. Эти кривые давали возможность с помощью особых линеек сопоставить полученные данные и предугадать их будущие величины (дистанцию, изменение угла местности и направление) через определенный промежуток времени с момента последнего определения. Таким промежутком, например, в итальянской артиллерии было принято считать 20 секунд (из них - 10 на подготовку батареи к открытию огня и 10 секунд на так называемое полетное время противника).

Стрельба велась т. н. залпами-шквалами - или с одинаковой установкой прицела, либо с различной для каждого взвода или орудия. Это позволяло осуществить одновременный обстрел большей площади - для скорейшего обволакивания вражеского самолета разрывами.

Чтобы определить дистанцию до аэроплана, в России применялся дальномер системы Лаункца, состоящий из угломерного круга и зрительной увеличительной трубки. На некотором расстоянии (базе) ставились два таких дальномера, одновременно и непрерывно наводящих свои трубки на приближающиеся аэропланы. Для определения истинной дистанции имелся планшет, состоящий из неподвижной горизонтальной линейки и подвижной вертикальной линейки.

Все это позволяло вести активный огонь по воздушным целям – то есть сопровождать их движение и преследовать огнем.

Существовал и пассивный зенитный огонь, заключающийся в создании противовоздушной заградительной огневой завесы. Он применялся для обороны какого-либо пункта - это имело особое значение для противодействия бомбардировщикам противника. Заградительная зона устанавливалась, исходя из предельных высот для действий аэропланов при осуществлении бомбометания (1,5 – 3,5 тысяч метров) и вероятных интервалов бомбометания (от 500 до 800 метров).

При появлении аэроплана, командир батареи, пользуясь неизменным направлением самолета, необходимым последнему для бомбометания, определял дальности и направления. В это же время он получал с прибора-высотомера высоту полета самолета, и сразу же, по составленным таблицам, определял все необходимые данные для зенитной стрельбы, открывая огонь в момент подхода аэроплана к ожидаемой точке. Расположение батарей для защиты обороняемого пункта должно было обеспечить сосредоточение огня не менее чем трех батарей в любом направлении.

Скорострельность и непрерывный обстрел воздушного противника – ключ успешной противовоздушной обороны эпохи Первой мировой войны.

Автор: Олейников Алексей Владимирович